WANG Che-fou (1260 ? - 1336 ?)

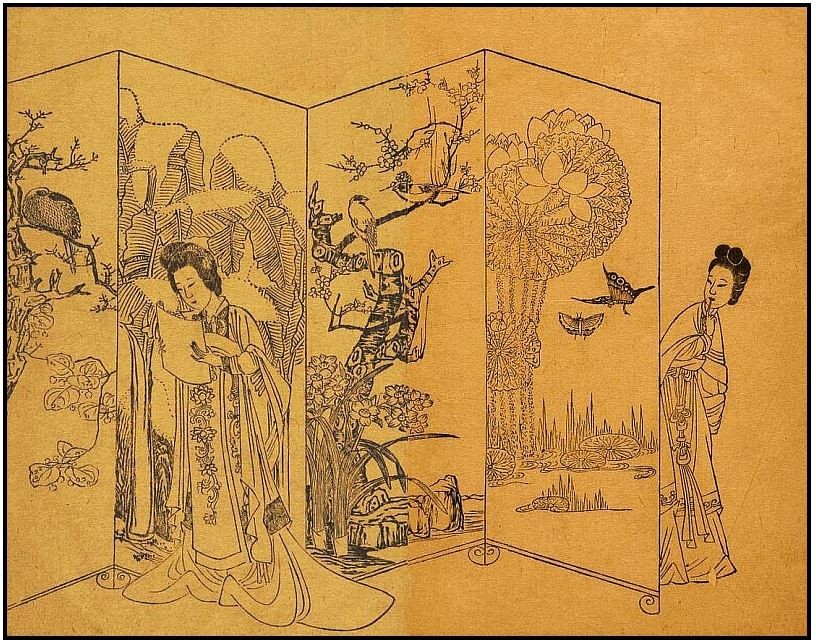

SI-SIANG-KI , ou L’HISTOIRE DU PAVILLON D’OCCIDENT

Traduction de Stanislas Julien (1797-1873)

Première édition, ATSUME GUSA, 1872. Genève, H. Georg.-Th. Mueller. Paris, E. Leroux.

- Antoine Bazin : "Wang-chi-fou a composé treize ouvrages ; le plus considérable est le Si-siang-ki ou «l’Histoire du Pavillon Occidental», chef-d’œuvre de la poésie lyrique. Jamais ouvrage n’obtint à la Chine un succès plus réel et plus brillant ; il le méritait par l’élégance du langage, par la vivacité du dialogue et, d’après tous les critiques, par le charme et l’harmonie des vers."

-

François Turrettini : "Le Si-siang-ki ou l’Histoire du Pavillon d’Occident est une comédie en

seize actes, qui fait partie d’une collection de dix ouvrages composés par les Tsai-tseu ou écrivains de génie, dont plusieurs ont déjà passé dans notre langue...

En 1860 M. Stanislas Julien écrivait dans la préface de sa traduction des Deux jeunes filles lettrées : « Je me propose de publier bientôt une comédie en seize actes, qui est regardée comme le chef-d’œuvre du théâtre chinois. Elle est intitulée Si-siang-ki ou l’Histoire du Pavillon d’Occident. Les ariettes nobles et touchantes de cette gracieuse composition qui expriment tantôt des plaintes mélancoliques, tantôt des sentiments passionnés revêtus de tous les charmes de la poésie, jouissent en Chine d’une si grande faveur qu’elles n’ont cessé de fournir, depuis plus de cinquante ans, les paroles des romances les plus estimées. »"

- Pierre Kaser : "...chef-d’œuvre incontesté du genre, qui sort du lot non seulement par son ampleur, mais aussi et surtout par sa qualité littéraire — admirée par des générations de critiques et de poètes —, et sa portée. Il faut dire que le message de la pièce était appelé à soutenir pendant longtemps la réflexion et l’enthousiasme des jeunes générations puisqu’il s’agit rien de moins que d’une revendication à peine dissimulée de la liberté des jeunes gens à choisir librement leur partenaire pour la vie."

Extraits : Présentations - Premiers parfums - Transgression - Obsession

Feuilleter

Télécharger/Lire aussi

SCÈNE I. Mme Tching entre suivie de Ing-ing, Hong-niang et

Houan-lang.

Mme TCHING : Mon nom de famille est Tching ; mon mari, nommé Thsouï, avait été élevé à la dignité de ministre d’État, mais, par malheur, il est mort de maladie. Il ne m’a donné que cette jeune

fille dont le nom d’enfance est Ing-ing. Elle a maintenant dix-neuf ans. Pour ce qui regarde la couture, la broderie et les ouvrages de femme, l’écriture et le calcul, les compositions en vers et

en prose, il n’y a rien qu’elle ne sache en perfection. Quand mon mari était du monde, il m’avait promis de la donner en mariage à mon neveu Tching-heng, fils aîné de Tching, président d’un

ministère. Mais comme mon deuil n’est pas encore fini, je n’ai pu jusqu’ici les unir ensemble.

Cette jeune domestique sert ma fille depuis son enfance ; elle s’appelle Hong-niang. Ce jeune garçon se nomme Houan-lang. C’est un enfant que mon mari avait adopté pour lui tenir lieu de fils.

Après avoir perdu mon mari, avec mes enfants, je transportais son cercueil pour aller l’enterrer à P’o-ling, mais ayant rencontré des obstacles sur la route, je ne pus aller jusque là. Dès mon

arrivée dans la ville de Ho-tchong-fou, j’ai provisoirement déposé le cercueil dans le couvent de P’ou-khieou. Ce couvent, consacré au mérite et à la vertu, a été fondé par l’impératrice

Wou-tse-thien, surnommée Thien-tse-kin-lun. Le supérieur, nommé Fa-pen, est un religieux qui a été présenté à l’ordination par feu mon époux. Dans cette conjoncture, comme il existe un pavillon

isolé dans la partie occidentale de ce couvent, j’ai pensé qu’il pourrait nous servir d’habitation. J’ai écrit à la capitale pour faire venir Tching-heng dont l’aide me sera nécessaire lorsque je

reprendrai le chemin de P’o-ling. Je songe que du vivant de mon mari, nous avions une table somptueuse, et plusieurs centaines de serviteurs, mais, aujourd’hui, les personnes qui me sont les plus

proches, se réduisent aux trois ou quatre que je viens de nommer.

Elle chante :

Les revenus de l’époux ayant finis dans la capitale en même temps que sa vie,

Le fils et la mère, l’orphelin et la veuve se sont trouvés aux abois au milieu de la route.

Pour le moment, j’ai déposé son cercueil dans un temple de Bouddha.

N’ayant pu arriver, suivant mon espoir, aux antiques sépultures de P’o-ling,

Je verse des larmes de sang, et mes yeux sont devenus rouges comme ceux du thou-kiouen.

Elle parle : Maintenant que le printemps touche à sa fin, on éprouve un sentiment de fatigue. Hong-niang, va voir s’il n’y a personne dans la cour qui est devant nous. J’irai m’y tenir un instant

avec ma fille pour calmer mon esprit.

HONG-NIANG : J’obéis.

ING-ING chante :

Nous voici justement aux derniers jours du printemps, à l’orient de P’ou-kiun.

Dans ce couvent silencieux, les portes sont fermées à deux verrous ;

Les fleurs tombées rougissent le cours des eaux.

Assiégée de mille soucis frivoles, je m’irrite en secret contre le vent d’orient.

(Mme Tching sort avec Ing-ing, Houan-lang et Hong-niang.)

SCÈNE II. Tchang-seng entre avec une jeune fille ayant la qualité de

Kin-thong.

TCHANG-SENG : L’étudiant que vous voyez s’appelle Tchang ; son nom d’enfance est Kong, et son nom honorifique Kiun-chouï ; il est né dans la partie occidentale de Lo-yang. Feu mon père avait été

président du ministère des Rites. Comme je n’ai encore ni rang ni emploi, je me promène dans les quatre parties de l’empire. Nous sommes maintenant dans la première décade de la période tching

youen (785-795). Je veux aller à la capitale pour prendre mes degrés. Je passerai par la ville d’Ho-tchong-fou. J’ai là un ancien ami dont le nom de famille est Thou, le nom d’enfance Kio, et le

nom honorifique Kiun-chi. Il est de la même ville que moi et a été mon condisciple ; nous étions aussi intimes que deux frères. Dans la suite, il quitta les lettres pour les armes, et obtint

bientôt le titre le plus éminent à l’examen de la science militaire. Il a été nommé général en chef pour aller soumettre les pays situés à l’occident, et maintenant, à la tête de cent mille

soldats, il garde les frontières de P’ou-Kiun. Je vais de suite lui rendre visite ; j’aurai encore le temps d’aller à la capitale. Je songe en moi-même qu’à force d’étudier à la clarté de la

neige et à la lueur des vers-luisants, j’ai rempli mon esprit de talents littéraires ; et pourtant j’erre encore sur les lacs et les mers, J’ignore à quelle époque je verrai l’accomplissement de

mes grands desseins. En vérité, la précieuse épée, qui vaut mille onces d’argent, possède, à l’insu du monde, tout l’éclat des eaux d’automne. Les chagrins du printemps enveloppent mon cheval et

écrasent ma selle brodée.

Il chante :

Je parcours l’empire pour acquérir des talents.

Mes pieds, que rien n’arrête, sont comme la racine de pong qui roule au gré du vent.

Si j’élève mes yeux jusqu’au ciel, le soleil me paraît moins éloigné de Tchang-’an.

(L’air change)

Jusqu’ici, j’ai pâli sur les poésies antiques, les annales impériales et leurs commentaires ;

Je les ai fouillés et creusés comme l’insecte rongeur qui n’en sort jamais.

J’ai sué sang et eau dans l’enceinte du concours.

À force de broyer de l’encre, j’ai percé un encrier de fer.

J’ai pris mon essor dans la région des nuages, comme l’oiseau p’ong qui franchit quatre-vingt-dix mille li.

J’ai étudié pendant dix ans à la clarté de la neige et à la lueur des vers-luisants.

Avec mes talents relevés, il m’est difficile d’entrer dans les vues étroites du vulgaire.

Mais le temps m’est contraire, et je n’ai pas encore atteint le noble but où tout homme aspire.

Pourrais-je vivre désormais sans approfondir, de toutes mes forces, les vénérables textes de la haute antiquité

?

Il parle : Tout en marchant, me voici arrivé aux bords du fleuve Jaune. Regardez : Quel spectacle imposant !

Il chante :

Quel est le pays rendu redoutable par des flots impétueux qui font neuf détours ?

C’est justement celui-ci.

(Le fleuve) entoure les royaumes de Thsi et de Liang ; il partage Thsin et Tsin et défend Yeou-yen.

Ses flots blancs comme la neige s’élancent jusqu’au ciel, et les nuages d’automne se replient à l’horizon.

Les ponts qui flottent, retenus par des cordes de bambou,

Ressemblent à des dragons verts qui dorment sur les eaux.

De l’est à l’ouest, il traverse neuf provinces ; du sud au nord, il fait couler cent fleuves.

Qui pourrait juger de la rapidité ou de la lenteur de la barque qui me ramène ?

Elle vole comme la flèche qui s’est échappée de l’arc.

(L’air change)

On dirait que c’est le fleuve d’argent qui tombe du neuvième ciel.

Sa source élevée est suspendue au delà des nuages.

Voilà bien la route qu’il suit pour entrer dans la mer d’Orient.

Il fait éclore les mille espèces de fleurs de Lo-yang,

Et arrose les innombrables arpents du jardin des Liang.

Je voudrais monter sur un radeau et arriver auprès du soleil et de la lune.

Il parle : Tout en parlant, me voici arrivé au milieu de la ville. J’aperçois une charmante hôtellerie. Kin-thong, prends le cheval par la bride. Où est le patron ?

SCÈNE III. Tchang-seng, Kin-thong, l’hôtelier.

L’HÔTELIER : C’est moi qui suis le maître de l’hôtellerie de la rue du Tchoang-youen. Si votre seigneurie veut descendre ici, vous trouverez que ma maison est propre et bien tenue.

TCHANG-SENG : Eh bien ! je me logerai dans cette première chambre. Monsieur l’hôtelier, venez, je vous prie. Y a-t-il un endroit où l’on puisse se promener ?

L’HÔTELIER : Il y a près d’ici un couvent appelé P’ou-khieou-sse. C’est un couvent consacré au mérite et à la vertu. Il a été fondé par l’impératrice Wou-tse-thien, surnommée Thien-thse-kin-lun.

Sa construction n’a rien de vulgaire ; toutes les personnes qui vont du sud au nord ou viennent du nord au sud ne manquent jamais de le visiter et de l’admirer. C’est le seul endroit où l’on

puisse faire une agréable promenade.

TCHANG-SENG : Kin-thong ! décharge les bagages, et donne à manger à mon cheval ; je vais faire un tour de ce côté-là.

KIN-THONG : J’obéis.

(Ils sortent tous deux.)

SCÈNE IV. Fa-tsong et Tchang-seng.

FA-TSONG : Cet humble religieux s’appelle Fa-tsong. Je suis le disciple de Fa-pen, supérieur du couvent de P’ou-khieou. Aujourd’hui mon maître est sorti pour célébrer un pieux service. Il m’a

ordonné de rester dans le couvent afin de lui faire connaître à son retour les personnes qui seraient venues pour lui rendre visite et l’inviter. Je vais me tenir à la porte du couvent pour voir

s’il y a quelqu’un d’arrivé.

TCHANG-SENG : Ce sentier tortueux me conduit dans un lieu tranquille. Cet asile consacré à la méditation est entouré de fleurs et d’arbres touffus, Me voici déjà arrivé.

FA-TSONG l’apercevant : Monsieur, d’où venez-vous ?

TCHANG-SENG : J’arrive de la partie occidentale de Lo-yang. Ayant appris que ce couvent célèbre était calme et retiré, je suis venu d’abord pour adorer la statue du Bouddha, et ensuite pour

rendre visite au vénérable supérieur.

FA-TSONG : Mon maître est absent. L’humble religieux qui vous parle est son disciple Fa-tsong. Veuillez, Monsieur, entrer dans le couvent pour prendre le thé.

TCHANG-SENG : Puisque le supérieur est absent, il n’est pas nécessaire de m’offrir le thé. Oserais-je vous prier de me conduire et me faire voir le couvent ?

FA-TSONG : Je suis à vos ordres.

TCHANG-SENG : C’est vraiment un magnifique édifice.

Il chante :

En haut, j’ai vu avec bonheur la chapelle du Bouddha.

En bas, j’ai parcouru la cour des religieux.

À l’ouest est la cuisine, au nord la salle de la loi, et devant mes yeux le clocher.

J’ai visité les cellules voûtées, j’ai monté au haut de la pagode, et j’ai fait le tour des galeries

tortueuses.

J’ai compté tous les vénérables, j’ai salué les P’ousas, j’ai offert mes hommages aux sages et aux saints.

Il parle : Je vois là une grande cour. Quel est ce lieu ? J’aurais envie d’aller y faire un tour.

FA-TSONG le retenant : Je vous en prie, Monsieur, arrêtez-vous. Il n’est pas permis de pénétrer dans ce lieu. C’est là que demeurent toutes les personnes de la maison de Thsouï, l’ancien ministre

d’État.

SCÈNE V. Tchang-seng aperçoit Ing-ing, accompagnée de Hong-niang.

TCHANG-SENG chante :

J’ai aperçu tout à coup une charmante maîtresse dont les rigueurs datent de cinq cents ans.

(L’air change)

J’ai vu avec une folle ivresse des milliers de beautés ;

Mais il est rare de rencontrer une femme aussi séduisante,

Mes yeux sont éblouis, ma langue s’exprime avec peine, mon âme s’est envolée jusqu’au ciel.

Elle semble vous inviter à lui faire la cour. Elle incline avec grâce ses épaules parfumées,

Et ne cesse de sourire en tenant un bouquet de fleurs.

(L’air change)

C’est ici le palais des Bienheureux ;

C’est ici le ciel d’où sont bannis les regrets.

Qui aurait pensé qu’en cet endroit je rencontrerais une immortelle ?

Qu’elle soit fâchée ou joyeuse, sa figure est toujours charmante.

(L’air change)

Elle mérite qu’on pose sur son front un bandeau de fleurs d’or.

Ses sourcils noblement arqués s’arrondissent comme la nouvelle lune,

Et atteignent les nuages de cheveux qui flottent sur ses tempes.

Avant de parler, elle rougit à la vue des hommes. Elle entr’ouvre ses lèvres aussi vermeilles que la cerise, Et laisse voir ses

dents, blanches comme le jade.

Un instant après, elle laisse échapper quelques mots pleins de grâce ;

On dirait les modulations du loriot qui sortent du milieu des fleurs.

ING-ING : Hong-niang, je veux aller voir ma mère.

TCHANG-SENG chante :

Fait-elle un pas, on se sent épris d’amour pour elle.

Elle déploie comme une habile danseuse ses membres souples et gracieux,

Et fait briller mille attraits et dix mille charmes.

Elle ressemble à un saule qui se balance au gré du vent du soir.

(Ing-ing se retire avec Hong-niang)

SCÈNE VI. Tchang-seng seul.

TCHANG-SENG chante :

Regardez : les fleurs tombées tapissent et parfument ce sentier.

Une poussière odorante s’élève sous ses pieds qui laissent à peine des traces.

Ne parlez pas de l’amour qu’elle inspire du coin de l’œil ;

Par sa seule démarche, elle a laissé voir les sentiments de son cœur.

Lorsqu’elle est arrivée au seuil de sa porte, en se retirant avec une lenteur calculée,

À la distance de quelques pas, elle m’a clairement lancé un coup d’œil,

Et a rendu fou Tchang-seng, le héros de l’examen de licence.

Cette jeune immortelle est retournée dans sa demeure céleste.

Je ne vois plus que la vapeur qui entoure les saules,

Je n’entends plus que le ramage des oiseaux.

(L’air change)

Elle a fermé sa cour profonde où brillent les poiriers en fleurs.

Le mur blanchi me paraît aussi haut que la voûte azurée.

Je suis irrité contre le ciel qui ne favorise point les vœux des hommes.

Comment pourrai-je attendre davantage ?

Je soupire après elle de toute l’ardeur de mon âme.

(L’air change)

On respire encore l’odeur du musc et de la vanille.

Le bruit des pierres précieuses, attachées à sa ceinture, s’est éloigné par degrés.

Le vent d’orient balance doucement les branches des saules ;

Les soies qui voltigent dans l’air entraînent les fleurs des pêchers.

La jalousie, ornée de perles, m’a dérobé sa figure, qui a l’éclat du lotus.

De ce côté-ci, est la famille du ministre d’Ho-tchong-fou ;

De ce côté-là, est le temple de Kouan-in (qui brille, comme) la mer du midi.

(L’air change)

Mes yeux se creusent à force de regarder, et je me consume en vains désirs.

Demain, la maladie de l’amour aura pénétré dans la moelle de mes os.

Comment aurais-je pu résister à l’aimable coup d’œil qu’elle m’a lancé au moment de partir ?

Quand je serais un homme aussi insensible que le fer ou la pierre,

Mon esprit s’enflammerait et mon cœur volerait sur ses pas.

Autour du pavillon, les fleurs de saules ont conservé tout leur charme.

Maintenant que le soleil de midi règne au milieu du ciel,

La coupole de la pagode projette une ombre circulaire.

Les beautés du printemps brillent devant mes yeux,

Mais je ne vois plus la jeune fille, qui est belle comme le jade.

Le couvent du Bouddha est devenu pour moi l’oasis de Wou-ling.

Je m’appelle Sun-feï-hou. Maintenant l’empire est en proie au désordre. Ting-wen-ya, le général en chef, a perdu son commandement. Pour moi, avec une division de cinq mille cavaliers, je garde le pays de Ho-kiao. Par suite d’informations exactes, j’ai appris que Ing-ing, fille du ministre Ts’ouï-kio, a des sourcils noirs et brillants, des joues aussi vermeilles qu’un lotus, une figure à prendre une ville et subjuguer un royaume : une beauté égale à celle de Si-tseu et de Thaï-tchin... Il me vient une pensée... Que les trois corps d’armée obéissent à mes ordres; que les cavaliers mettent le mors aux chevaux, pour marcher en force, cette nuit même, vers le département d’Ho-tchong-fou, et enlever Ing-ing afin qu’elle devienne ma femme. Alors j’aurai contenté le souhait de toute ma vie.

ING-ING entre : Hong-niang, ouvrez la porte latérale, et apportez dehors la table des parfums.

TCHANG-SENG chante :

Tout à coup j’ai entendu crier la porte latérale ;

Le parfum de ses vêtements accompagne ses pas,

En m’élevant sur la pointe du pied, je la regarde fixement ;

Elle n’était pas si jolie, lorsque je l’ai vue pour la première fois.

(L’air change)

Cette nuit, j’ai vu à l’instant cette gracieuse créature.

Quand la déesse Tchang-o descendrait du palais de la lune,

Elle n’aurait point cette beauté accomplie.

Il parle : J’imagine que ce modèle de grâces, lassé de la gêne et de la contrainte, a profité d’une occasion favorable pour s’échapper du palais de Kouang han. Elle m’a permis de distinguer la

moitié de son corps. Elle abaisse ses longues manches sans mot dire, et laisse flotter sa robe fleurie, sans faire un mouvement. Elle ressemble à la reine Siang-ling qui s’inclinait à la porte

rouge du temple de Chun ; on dirait la déesse de la rivière Lo, que Tchin-wang a célébrée dans ses vers.

Il chante :

D'un pas timide et furtif, elle suit un sentier fleuri.

Peut-être que la petitesse de ses pieds ralentit ses pas.

À mesure qu’elle approche, elle me fait découvrir mille attraits,

Et, malgré moi, elle s’empare de mon âme.

ING-ING à Hong-niang : Apportez des parfums.

TCHANG-SENG : Entendons pour qui cette jeune fille adresse des prières.

ING-ING : En brûlant ce bâton d’odeur, je désire que mon père qui n’est plus, renaisse parmi les dieux. En brûlant ce bâton d’odeur, je désire que ma respectable mère obtienne une longévité de

cent ans. En brûlant ce bâton d’odeur…

(Ing-ing garde longtemps le silence)

HONG-NIANG : Mademoiselle, pourquoi ce bâton d’odeur ? Tous les soirs, vous êtes triste et rêveuse. Voulez-vous, Mademoiselle, que je fasse un vœu à votre place ?

Je souhaite que Mademoiselle obtienne un époux supérieur aux hommes de son siècle, par le talent et l’instruction, honoré du titre de tchoang-youen, doué d’une figure charmante, de sentiments

élevés, de manières nobles, d’un caractère doux et facile, et en même temps grave et sévère ; je désire qu’il vive avec Mademoiselle, jusqu’à cent ans, dans une heureuse union.

ING-ING ajoute un bâton d’odeur, elle se prosterne et dit : Les chagrins infinis qui assiègent mon cœur sont tous compris dans cette profonde salutation.

(Elle pousse un long soupir)

TCHANG-SENG : Mademoiselle ! qu’avez-vous au fond du cœur, pour soupirer ainsi, en vous appuyant sur la balustrade ?

Il chante :

Dans cette nuit profonde, des nuages de parfums se répandent dans l’air.

Les jalousies ne sont plus agitées par le vent d’orient.

Après avoir fini de saluer, elle s’est appuyée sur la balustrade,

Et a poussé deux ou trois soupirs.

La lune brillante, avec son disque arrondi, ressemble à un miroir ;

On ne voit point de légers nuages ni de minces vapeurs ;

Seulement la fumée de l’encens et l’air qui s’échappe de la bouche

Forment un rideau vaporeux qui répand du vague sur tous les objets.

Il parle : Je songe, en moi-même, que si cette jeune fille soupire, il doit y avoir quelque chose qui lui remue le cœur. Quoique je ne sois pas un Sse-ma-siang-jou, ne seriez-vous pas,

Mademoiselle, une autre Wen-kiun ? Je vais essayer de réciter à haute voix une strophe de quatre vers ; je verrai ce qu’elle dira.

Il récite des vers :

Cette nuit, la lune brille dans tout son éclat.

Dans ce printemps, l’ombre des fleurs est douce et paisible.

Lorsque je suis en face du disque éclatant de la lune,

Pourquoi ne puis-je voir la déesse qui habite la lune ?

ING-ING : Il y a quelqu’un à l’angle du mur qui récite des vers.

HONG-NIANG : Cette voix est précisément celle de ce jeune fou de vingt trois ans, qui n’est pas encore marié.

ING-ING : Ses vers sont pleins de pureté et de fraîcheur. Hong-niang ! je vais essayer de composer une strophe pour lui répondre.

HONG-NIANG : Je vous écoute.

ING-ING récite des vers :

Derrière mes rideaux brodés règnent la solitude et le silence.

Comment pourrai-je passer mon beau printemps ?

Je pense que celui qui a récité des vers à haute voix

Doit prendre en pitié la personne qui pousse de longs soupirs.

TCHANG-SENG surpris et joyeux : Elle a répondu à mes vers avec autant de promptitude que de talent.

Il chante :

La première fois, je n’avais remarqué que le fard séduisant qui brillait sur ses joues ;

Mais, au fond de son âme, elle cachait un esprit fin et pénétrant,

Elle a répondu habilement à mes vers,

Chacune de ses expressions m’a révélé les sentiments de son cœur.

(L’air change)

Vos paroles sont pleines de grâce, vos sons et vos rimes sont frais et purs ;

Vraiment, on n’a pas eu tort d’emprunter au loriot (ing) votre joli nom d’enfance.

Si vous aimiez décidément le jeune étudiant,

Je voudrais, de ce côté du mur, comparer avec vous des vers jusqu’à l’aurore.

On pourrait dire alors que deux personnes intelligentes éprouvent un mutuel amour.

Il parle : J’ai envie de franchir le mur pour juger de sa beauté.

Il chante :

Quand je serai arrivé en relevant mon manteau de soie,

Elle devra venir à ma rencontre et m’accueillir avec un visage riant.

Hong-niang, vous qui êtes ennemie de mon bonheur, ne soyez plus si indifférente ;

Dites-lui de se conformer gracieusement à mes vœux.

(L’air change)

J’ai entendu soudain un bruit qui m’a causé une vive émotion.

ING-ING : Fermez la porte latérale, et allons-nous-en.

(Elles sortent.)

ING-ING : Hong-niang ! d’où vient ceci ? Je suis la fille d’un ministre d’État. Qui est-ce

qui ose chercher à me séduire avec cette lettre ? Est-ce que je suis accoutumée à voir une pareille chose ? Je vais aller le dire à ma mère ; je veux, petite coquine, qu’elle te fouette sans

pitié.

H0NG-NIANG : C’est vous, Mademoiselle, qui m’avez envoyée chez lui et m’avez ordonné de rapporter sa réponse. Si Mademoiselle ne m’avait pas envoyée, est-ce que j’aurais osé la lui demander ?

D'ailleurs, je n’ai pas appris à lire ; est-ce que je sais ce qu’il a écrit ?

ING-ING : J’ai chargé Hong-niang d’aller porter une lettre où je donne à Tchang-seng un rendez-vous pour ce soir. Quand elle sera arrivée, je verrai ce que je dois faire.

HONG-NIANG : Mademoiselle m’a chargée de porter à Tchang-seng une lettre où elle lui donne un rendez-vous pour ce soir. Je crains qu’elle ne change encore ses dispositions, et qu’elle ne

compromette la vie d’un autre. Ce n’est pas un jeu d’enfant. Je vais aller trouver Mademoiselle, je verrai ce qu’elle me dira.

ING-ING : Hong-niang, arrange ma chambre à coucher ; je veux aller dormir.

HONG-NIANG : Si vous allez dormir, que deviendra ce jeune homme ?

ING-ING : Quel jeune homme ?

HONG-NIANG : Vous voilà encore ! Vous allez compromettre la vie d’un autre ; ce n’est pas un jeu d’enfant. Si vous rompez encore vos engagements, je vais aller vous dénoncer à Madame. Je lui

dirai : « Mademoiselle m’a chargée de porter une lettre où elle donne un rendez-vous à Tchang-seng. »

ING-ING : Cette petite servante est bien médisante.

HONG-NIANG : Ce n’est pas que Hong-niang soit médisante ; mais, en vérité, Mademoiselle, vous ne devriez plus agir de la sorte.

ING-ING : Seulement, je rougis de honte.

HONG-NIANG : Qui est-ce qui vous a vue ? Excepté Hong-niang, je ne vois pas une troisième personne. (Et la pressant.) Partez, partez.

(Ing-ing garde le silence)

HONG-NIANG la pressant encore : Mademoiselle ! Il n’y a pas à dire non. Allons, partez, partez. (Ing-ing garde le silence. Elle hésite encore)

HONG-NIANG : Mademoiselle ! partons, partons.

(Ing-ing garde le silence. Elle fait quelques pas, puis elle s’arrête)

HONG-NIANG la pressant : Mademoiselle ! Vous vous arrêtez encore ; qu’est-ce que cela signifie ? Partons, partons.

(Ing-ing garde le silence, enfin elle marche)

HONG-NIANG : Quoique Mademoiselle se soit obstinée à se taire, cependant la voilà qui se met en marche.

Elle chante :

Comme Mademoiselle, dont le corps a la pureté du jade, et le visage, l’éclat des fleurs,

Ne savait à quoi se décider, du matin au soir, elle était plongée dans ses réflexions.

Mais, cette nuit, elle a pris une résolution ferme et sincère, et elle a renoncé aux mensonges qu’elle employait pour me

tromper.

Elle sort de sa chambre peinte et se dirige vers la bibliothèque.

Elle a quitté la grotte de Thsou et se rend à Kao-thang.

Elle va apprendre à voler du jade et essayer de dérober des parfums.

On dirait la déesse du mont Ou-chan que le roi Siang-wang attendait d’avance au haut de Yang-thaï.

(Ing-ing et Hong-niang sortent)

TCHANG-SENG : Mademoiselle a chargé Hong-niang de m’apporter une lettre où elle me donne rendez-vous, pour que cette nuit je me réunisse à elle. Nous voici tout à l’heure à la fin de la première

veille ; comment n’arrive-t-elle pas ? Tout le monde repose en silence, et de plus la nuit est belle et tranquille. La charmante déesse viendra-t-elle, ou non ?

Il chante :

Au milieu d’une nuit profonde, tandis que je me tiens en silence sur le seuil, des nuages de parfums flottent au-dessus de la

région d’or.

Dans le cabinet d’étude, triste et solitaire asile, le pauvre étudiant éprouve de mortels chagrins,

(L’air change)

Où sont les nuages ornés de diverses couleurs ?

La lune, brillante comme une eau limpide, illumine la tour du pavillon.

Les religieux reposent dans leurs paisibles cellules ;

Les corbeaux crient du haut des arbres.

Le vent souffle avec douceur à travers les bambous.

Je croyais entendre le cliquetis de sa ceinture d’or ;

En observant l’ombre des fleurs qui suivent le mouvement de la lune, je croyais voir arriver cette personne, belle comme le

jade.

Mon esprit restait en suspens, mes yeux regardaient fixement, mon âme était violemment agitée.

Mon corps ne trouvait de repos nulle part.

Si je restais immobile sur ma porte, comme un homme en délire,

Je sentais de plus en plus l’absence des lettres qu’apporte le phénix bleu ou le chien jaune.

(L’air change)

Mes pensées sont confuses, et me yeux n’ont pas la force de s’ouvrir.

Pendant que je suis penché sur mon oreiller solitaire, mon âme rêve que j’entre dans la tour Yang-thaï, de

Thsou.

Si j’avais prévu que nuit et jour je serais ainsi tourmenté à cause d’elle,

Je pense que, dans l’origine, il aurait mieux valu ne pas rencontrer cette beauté capable de faire tomber des

villes.

Quand un homme a fait une faute, il doit s’accuser lui-même, et ne pas craindre de se corriger.

Si, en louant la sagesse, je veux renoncer à la volupté, et veiller sur mes sens,

Comment l’empêcherai-je de pénétrer subitement dans mon cœur ?

(L’air change)

Maintenant, immobile sur ma porte, et appuyant mes joues sur mes mains,

J’ai bien de la peine à deviner si elle viendra ou non.

Il lui est difficile de s’éloigner de sa mère ; mes yeux se creusent à force de regarder dans le lointain.

Plus je pense à elle et plus mon cœur se resserre et s’agite.

Peut-être que mon aimable ennemie est malade.

Il parle : Elle n’arrive pas. Ne m’aurait-elle pas fait un nouveau mensonge ?

Il chante :

Si elle daigne venir, elle aura déjà quitté sa noble maison.

Si elle arrive ici, elle fera naître le printemps dans mon humble cabine d’étude.

Mais si elle ne vient pas, je croirai avoir jeté une pierre dans le grand Océan.

Je compte les pas de ses petits pieds, et je l’attends appuyé contre le grillage de ma fenêtre.

Il faut que je parle à cette belle, pleine de talents.

(L’air change)

Ces reproches amers que vous m’avez adressés, je les ai complètement effacés de mon cœur.

Je suis heureux de voir vos sentiments changés et votre amour revenu ;

Me promettez-vous de venir la nuit et de ne partir qu’au matin ?

Il y a déjà six mois que vous m’avez provoqué des yeux.

Depuis cette époque, ma situation est vraiment intolérable.

(L’air change)

J’ai supporté la maladie ; je suis tout prêt à mourir.

Je songe que si, dans ce pays étranger, je m’efforce de me soutenir avec du thé et du bouillon,

C’est uniquement à cause de vous, adorable créature.

J’ai affermi mon cœur et je me suis résigné à la patience,

Et ce n’est que par une résolution sincère et énergique que j’ai pu conserver mon corps et mes os.

Je vais consulter un astrologue ; s’il soumet au calcul mes six mois de chagrins,

Il dira sans doute qu’il me faudra dix ans pour retrouver le char de la paix.

HONG-NIANG : Mademoiselle ! je vais aller en avant. Pour vous, restez ici.

(Elle frappe à la porte de Tchang-seng)

TCHANG-SENG : Est-ce que Mademoiselle est arrivée ?

HONG-NIANG : Elle est en effet arrivée. Arrangez votre couverture et votre oreiller.

TCHANG-SENG saluant : Mademoiselle Hong-niang, dans ce moment-ci, je ne puis dire en un mot tout ce que j’éprouve. Le Ciel seul peut juger de mes sentiments.

HONG-NIANG : Soyez calme ; gardez-vous de l’effrayer. Restez ici ; je vais aller au devant d’elle.

HONG-NIANG pressant Ing-ing : Mademoiselle, entrez. Je vais vous attendre en dehors de la fenêtre.

TCHANG-SENG apercevant Ing-ing, se met à genoux et la prend dans ses bras. Il parle : Oh ! combien Tchang-kong est heureux aujourd’hui ! J’ose vous prier de daigner entrer.

Il chante :

À peine ai-je aperçu cette charmante personne que ma maladie s’est presque complètement dissipée.

Précédemment vous m’aviez adressé de vifs reproches, pouvais-je espérer qu’aujourd’hui vous me montreriez une telle affection

?

En voyant cette grande marque d’amour, Tchang-kong doit naturellement vous saluer jusqu’à terre.

Ce jeune étudiant n’a pas la grâce de Song-yu, la beauté de P’an-an, ni le talent de Tseu-kien.

Mademoiselle, il faut que vous ayez pitié de ce pauvre étranger.

(Ing-ing garde le silence. Tchang-seng se relève et s’assied près d’elle.)

Il chante :

Sa chaussure brodée n’a qu’un demi-empan ; la main ouverte embrasserait sa taille de saule.

Elle rougit de honte et n’ose lever la tête.

Seulement, pendant qu’elle s’appuyait sur l’oreiller du youen,

Ses cheveux noirs sont devenus, épars et son aiguille d’or est tombée.

Le désordre de sa chevelure l’a rendue encore plus belle.

(L’air change)

Je vais détacher les boutons de votre robe ; je vais délier votre ceinture de soie.

L’odeur de la vanille et du musc s’est répandue dans ma chambre solitaire ;

Cette charmante créature a le talent de vous faire enrager.

Hélas ! pourquoi ne retournez-vous pas votre visage ?

(Tchang-seng prend Ing-ing dans ses bras. Ing-ing garde le silence)

Il chante :

Je presse sur mon sein ce corps comparable à du jade amolli et à du parfum.

Ah ! Lieou-chin est enfin parvenu au Thien-thaï.

Le printemps est arrivé parmi les hommes et les fleurs étalent leur beauté.

Sa ceinture, svelte comme un saule, s’agite mollement ;

Le bouton de la fleur s’est à moitié ouvert ; les gouttes de rosée ont fait épanouir le mou-tan.

(L’air change)

Après une légère libation, tous mes membres fourmillent ; je suis comme le poisson qui se délecte dans l’eau ;

Comme le papillon qui recueille avec délices le parfum des fleurs.

Tantôt vous vous retirez à demi, tantôt vous vous rapprochez à demi.

Pour moi, je suis agité à la fois par la crainte et l’amour.

Je baise tendrement votre bouche vermeille et vos joues parfumées.

(L’air change)

Je vous regarde maintenant comme mon cœur et mon trésor.

Il est vrai que j’ai défloré votre pureté sans tache.

Mais j’avais perdu l’appétit et le sommeil ; j’étais malade à mourir.

Si je n’avais pas supporté mes peines avec un cœur sincère, si je n’avais pas déployé toute l’énergie de mon

caractère,

Comment aurais-je pu attendre que les tourments de l’amour fussent suivis de toutes ses douceurs ?

(L’air change)

Cette nuit, je suis parvenu au comble de mes désirs ;

Dans mes transports mon âme s’est envolée jusqu’au neuvième ciel.

Ce n’est qu’aujourd’hui que j’ai pu vous posséder, charmante créature.

Voyez un peu mon corps amaigri et mes os desséchés comme la paille du chanvre qui a été teillé.

Mais je n’ose croire encore au bonheur de cette nuit.

La rosée humecte la terre parfumée ; le vent ne souffle plus sur les paisibles degrés.

La lune éclaire doucement mon cabinet d’étude ; les nuages voilent la tour de Yang-thaï,

Maintenant mon esprit est éclairé d’une vive lumière ; dira-t-on que la nuit dernière je ne vous ai vu qu’en songe

?

(Tchang-seng se lève ; puis il se met à genoux et la remercie)

Il parle : Cette nuit Tchang-seng a été votre serviteur. Pendant toute ma vie, je veux vous montrer une profonde reconnaissance.

(Ing-ing garde le silence)

HONG-NIANG la priant : Mademoiselle, retirons-nous. Je crains que Madame ne s’en aperçoive.

(Ing-ing se lève et part sans mot dire)

TCHANG-SENG prend la main de Ing-ing et regarde sa figure. Il chante :

Je dis adieu aux soucis et aux chagrins.

(L’air change)

Quelle charmante figure ! Quelle grâce séduisante !

Lorsque je l’ai rencontrée tout à coup, j’ai pensé tendrement à elle.

Lorsque je l’ai vue un instant, j’ai éprouvé une vive émotion.

Aujourd’hui que j’ai eu le bonheur de la voir longtemps, j’en suis devenu éperdument amoureux.

Cette nuit, après que je me suis uni à elle sous la couverture de gaze blanc,

Je me demande quel jour je pourrai encore dénouer sa ceinture parfumée.

HONG-NIANG pressant Ing-ing : Mademoiselle, retirons-nous promptement ; je crains que Madame ne s’en aperçoive.

(Ing-ing garde le silence et descend les degrés)

TCHANG-SENG prend à deux mains la main de Ing-ing, et la regarde encore. Il chante :

Les idées du printemps ont pénétré son tendre sein.

La beauté du printemps brille dans ses sourcils.

Elle a méprisé, dans le monde, le jade et les étoffes de soie.

L’éclat de la lune laisse voir sa figure et ses joues belles comme l’abricot et la pêche,

Et en fait ressortir davantage les teintes blanches et vermeilles.

En descendant les degrés parfumés, elle foule lentement la mousse verdoyante.

Ses gracieux souliers sont aussi étroits que la tête d’un phénix.

Je regrette vivement la médiocrité de mon talent.

Et je vous remercie, charmante amie dont l’amour s’est égaré sur moi.

Si vous avez le temps, je vous en supplie, revenez de bonne heure cette nuit.

TCHANG-SENG. Il chante :

Dans cette auberge, pendant que je m’appuie sur l’oreiller solitaire, les grillons d’automne remplissent les champs de

leurs cris,

Et augmentent les chagrins de l’homme.

Sous l’effort du vent, le papier de ma fenêtre se déchire avec bruit,

Dormant seul, je trouve ma couverture trop mince.

Je tremble de froid ; à quelle époque pourrai-je éprouver une douce chaleur ?

Il tâche de s’endormir, et après s’être retourné plusieurs fois il ne peut plus retrouver le sommeil. — Il se couche encore, puis il finit par dormir profondément. — Il rêve et s’interroge.

Il parle : Voilà bien le son de la voix de Ing-ing. Où suis-je maintenant ?