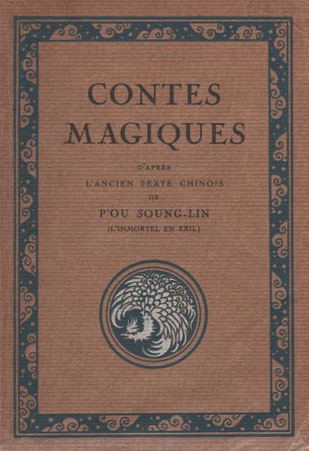

P'ou Soung-lin (1640-1715)

CONTES MAGIQUES

Traduction de Louis Laloy (1874-1944)

d'après l'ancien texte chinois de l'"Immortel en exil"

L'édition d'art, H. Piazza, Paris, 1925, 216 pages.

- Introduction : "Le premier auteur de ces contes est un homme de lettres chinois qu'ils ont rendu célèbre. P'ou Soung-lin, surnommé Lieou-sien ou l'Immortel en exil, vivait à l'époque de K'ang-hi, qui concorde à quelques années près avec le règne de Louis XIV. Il est l'auteur de ces contes, comme c'est à Charles ou à Pierre Perrault que nous devons les histoires de Cendrillon, du Chat Botté, de la Belle au bois dormant."

- "La croyance au surnaturel a toujours existé en Chine. Elle ne s'y rattache pas à une religion révélée, mais à une tradition d'occultisme dont les adeptes de la Voie ou taoïstes ont été d'âge en âge les dépositaires. Le taoïsme est une doctrine essentiellement chinoise au même titre que la morale de Confucius et procède des mêmes principes : l'animisme qui prête une âme à tout ce qui existe, et le dualisme qui explique l'ordre de l'univers par l'action et la réaction de deux forces antagonistes, l'une mâle ou positive, l'autre femelle ou négative... L'auteur de ces contes n'ignore pas le bouddhisme... Sa prédilection pour le taoïsme est manifeste. Les taoïstes qui interviennent en ses récits sont tous dignes d'inspirer le respect ou la terreur... Les esprits des eaux... appartiennent à la tradition de l'animisme chinois. Il en est de même de ces séduisantes créatures qu'on appelle ici des ogresses... Elles joignent des instincts de vampire à des grâces de succubes, et leur forme animale est celle d'un renard... Les revenants..."

- "Si les éléments de ces récits, comme de tous ceux que P'ou Soung-lin a consignés dans les seize volumes de son ouvrage, sont empruntés à la tradition nationale, la composition en est au plus haut degré originale. L'Immortel en exil se distingue de tous les nouvellistes de sa nation par la vérité des sentiments, la vivacité des couleurs, le pathétique des situations et les vigoureux raccourcis d'un style que les critiques chinois ont comparé, non sans raison, à celui des anciens maîtres de la philosophie et de l'histoire, de Tch'ouang-tze, de Lieh-tze, de Sse-ma Ts'ien et de Pan-kou, qui vivaient aux temps d'Alexandre le Grand ou des premiers Césars."

- "Pour tenter de donner au lecteur français quelque idée de ces mérites, une traduction littérale ne suffisait pas. Il fallait, dans certains cas, ajouter au texte quelques éclaircissements indispensables dont on a le plus souvent trouvé la substance dans les notes explicatives qui accompagnent l'édition chinoise... Ailleurs, certaines indications géographiques ou administratives pouvaient être supprimées sans inconvénient et même avec avantage, parce qu'elles ne nous apprenaient rien. Parfois, enfin, nos habitudes de raisonnement exigeaient une transition ou une interversion dans l'ordre du récit. C'est ainsi qu'on s'est efforcé d'imiter en français une rapidité savante qui convient éminemment au génie de la langue chinoise. Aussi éloignés que possible des contes arabes et persans comme ceux des Mille et Une Nuits, ceux-ci doivent mériter leur titre de magiques en ce que tout s'y passe comme par enchantement, dans l'étrange facilité et le profond émoi d'un rêve."

Quelques contes : La fresque - La petite Ning - Le lettré Foung-yang - Houng-yuh - Le taoïste - La princesse du lac

Feuilleter

Télécharger/Lire aussi

Meng Loung-t'an et Tchou Hiao-kien étaient deux jeunes lettrés du Kiang-si qui se rendaient

de compagnie à la capitale. Chemin faisant, ils visitaient les monuments anciens et curieux. C'est ainsi qu'ils remarquèrent un jour, à quelque distance de la route, une pagode bouddhique :

— Elle a l'air bien pauvre, dit Meng.

— On y signale des peintures remarquables, répondit Tchou qui aimait les arts.

Ils se dirigèrent donc de ce côté. C'était une petite chapelle, humble à voir avec son toit délabré. Mais déjà un vieux bonze qui les avait aperçus par les interstices de la tenture baissée

devant la porte, s'avançait vers eux en rajustant les haillons dont il était couvert, et leur offrait ses services. Ils entrèrent à sa suite dans le sanctuaire et furent éblouis.

Au milieu, la statue de l'un des Boddhisatvas ou Bouddhas futurs, Tcheu-koung, au visage brillant comme un miroir. Aux murs, de part et d'autre, des peintures à fresque d'un éclat merveilleux, et

d'une vérité qui leur donnait les apparences de la vie. Du côté de l'est, on voyait les Filles du ciel, que les Hindous appellent Apsaras, et qui sont chargées de répandre les fleurs de la

Réincarnation. Ces fleurs descendent de ciel en ciel et quand elles atteignent un Boddhisatva tombent jusqu'à terre pour donner naissance au corps de sa dernière existence ; mais les Grands

Disciples les arrêtent au passage, parce que leur temps d'épreuve est terminé.

Le vieux bonze donnait ces explications à Meng, mais déjà Tchou ne les entendait plus que comme un murmure, perdu dans la contemplation d'une des Apsaras : les cheveux tombant sur les épaules à

la façon des jeunes filles de la terre, elle tenait du bout des doigts ses fleurs, et souriait à peine. Ses lèvres, roses comme une cerise, semblaient sur le point de parler, ses yeux, de laisser

filtrer leurs regards. Et voilà que tout à coup, par l'effet de la force spirituelle, Tchou se sentit soulevé dans les airs et porté jusqu'à la muraille.

Devant lui s'étendaient, à perte de vue, pagodes et tourelles, sans aucune ressemblance avec celles de ce monde. Un vieux bonze, sur sa chaire, la manche droite laissant le bras nu selon l'usage,

prêchait devant un nombreux auditoire. Tchou se mêla, pour l'écouter, à la foule, mais presque aussitôt il se sentit doucement tiré par le pan de sa robe. Il se retourna vivement : c'était la

Fille du ciel aux cheveux dénoués qui déjà s'en allait en lui souriant de côté. Il la suivit. Passant une barrière, elle entra dans un petit pavillon. Tchou n'osait aller plus loin. Elle s'en

aperçut, et tournant la tête, elle éleva les fleurs qu'elle tenait en ses mains, comme pour lui faire signe de venir.

Ils étaient seuls dans le pavillon. Il la prit par la taille. C'est à peine si elle tenta de résister. En un instant, il était parvenu au comble du bonheur. Elle partit en l'enfermant, non sans

lui recommander ne ne pas faire de bruit jusqu'à son retour.

Elle revint le lendemain. Mais elle n'avait pas encore refermé la porte que ses compagnes, les autres Apsaras, envahissaient la chambre en un joyeux tumulte. Tchou se cacha bien vite sous le lit,

mais elles n'eurent pas de peine à l'y apercevoir.

— Sera-ce une fille ou un garçon ? disaient-elles. Et qu'est-ce que ces cheveux bouclés, bons pour une jeune fille ? Voilà des épingles pour en faire un chignon comme en portent les femmes

mariées.

La petite ne répondait rien, toute confuse. Une de ses camarades eut pitié d'elle :

— Ne restons pas trop, nous serions indiscrètes.

Elles partirent toutes comme elles étaient venues, avec de grands éclats de rire.

Tchou, sortant de sa cachette, vit son amie coiffée d'un haut chignon et de deux coques en ailes de phénix et la trouva plus jolie encore. Elle était seule. Cette fois il la provoqua doucement au

plaisir, en goûtant les délices d'un secret parfum de musc. Ils n'étaient pas encore au terme de la félicité, qu'au dehors un bruit de bottes et un fracas de chaînes se faisaient entendre, mêlés

à un murmure de voix indistinctes. La Fille du ciel se leva d'un bond, et tous deux regardant par une fente de la porte, aperçurent un Gardien céleste, cuirassé d'or, au visage d'un noir de

laque, agitant des paquets de chaînes. Les Apsaras se pressaient autour de lui.

— Êtes-vous toutes là ? demandait-il.

— Oui, oui, répondaient-elles.

— C'est que si, d'aventure, une de vous cachait un être du monde inférieur, tous deux auraient la tête tranchée sans merci.

— Mais non, mais non, s'écrièrent-elles d'une voix.

Le Gardien, cependant, revenait sur ses pas, l'air inquiet et soupçonneux. Pâle comme une morte, la Fille du ciel dit en tremblant à son compagnon :

— Cachez-vous vite !

Et, ouvrant une lucarne, au haut de la cloison, elle s'y glissa et disparut.

Tchou, caché de nouveau sous le lit, retenait son souffle. Il entendit, terrifié, les lourdes bottes s'approcher, sonner sur le parquet de la chambre, sortir, s'éloigner. Il reprit alors un peu

de courage, mais, au dehors, il y avait toujours des allées et venues, des voix confuses. Courbé en deux, il avait des bourdonnements dans les oreilles et du feu dans les yeux. Il n'y pouvait

plus tenir, quand il perçut distinctement ces mots :

— À force d'attendre le retour de son amie, il ne sait plus d'où il est venu lui-même.

Pendant ce temps-là, Meng Loung-t'an, jetant un regard en arrière, s'était aperçu, à sa grande surprise, de la disparition de son ami. Il interrompit le discours du bonze pour le prendre à témoin

de cette absence extraordinaire.

— Il est allé au prêche, répondit l'autre, avec un singulier sourire.

— Quel prêche ? Où cela ?

— Pas loin d'ici.

Se rapprochant du mur, il y heurta du doigt en appelant Tchou par son nom :

— Bon seigneur Tchou, où vous attardez-vous ainsi ?

Alors on vit paraître le jeune homme dans la peinture, immobile, la tête penchée, prêtant l'oreille. Le bonze reprit :

— Venez donc, vous faites attendre votre ami.

Tchou se détacha du mur et vint s'abattre auprès d'eux, étourdi, chancelant : au moment où le bonze frappait le mur, il avait entendu comme un coup de tonnerre qui l'avait brusquement tiré de sa

retraite.

Quand il se retrouva sur le sol, son premier regard fut pour la Fille du ciel. O prodige ! Elle n'avait plus les cheveux répandus sur les épaules ; ils étaient relevés en un haut chignon, avec

deux coques en ailes de phénix sur les tempes. Tout haletant, il la désigna du doigt au bonze qui se contenta de répondre, en souriant encore :

— L'homme fait le miracle à sa mesure. Quant à vous l'expliquer, ce n'est pas mon affaire.

Tchou sortit de la chapelle en s'appuyant au bras de son ami, à peine moins effrayé que lui, et demeura longtemps comme absent de soi-même.

Wang Tze-fou avait perdu son père de bonne heure. Fort intelligent, il passait à quatorze

ans son baccalauréat. Sa mère, qui l'aimait beaucoup, lui recommandait toujours de ne pas se promener hors de la ville. Cependant, le jour où il fut reçu le premier à la licence, un de ses

cousins, nommé Wou, vint le chercher pour faire un tour ensemble. Ils sortaient de la ville, quand un domestique de l'oncle vint chercher Wou. Wang, resté seul, aperçut une jeune fille qui se

promenait à l'aventure, suivie d'une servante. Elle tenait aux doigts un rameau de prunier fleuri. Sa beauté rivalisait avec celle des fleurs, et on eût voulu cueillir son sourire. Le jeune homme

ne la quittait pas des yeux, au risque de paraître indiscret. Elle passa, et après quelques pas, dit à sa servante :

— Comme ses yeux brillent ! On dirait un voleur !

Elle laissa tomber ses fleurs à terre, et s'en alla, riant et causant.

Wang ramassa les fleurs et rentra chez lui, en proie au mal d'amour. Il cacha la branche sous son oreiller et se coucha ; il ne parlait plus, ne mangeait plus. Sa mère, inquiète, n'en pouvait

rien tirer. Elle pria le cousin Wou, qui était venu voir le malade, de l'interroger à sa place, et Wang finit par lui dire la vérité.

— N'est-ce que cela ? s'écria Wou. Rien de plus facile. Une jeune fille qui s'en va seule dans la campagne n'appartient pas au grand monde. Si c'est encore une enfant, c'est chose faite. Sinon,

avec un cadeau de plus nous en viendrons à bout. Il s'agit de vous guérir, et je m'en charge.

Wou se mit donc en quête et revint après quelques jours, sans avoir trouvé la moindre trace de la jeune fille. Mais comme Wang avait déjà meilleure mine, il prit le parti de le tromper.

— Je sais qui elle est, dit-il. C'est la fille de ma tante, donc votre cousine par alliance.

Wang ouvrait de grands yeux :

— Où habite-t-elle ?

Continuant à mentir, Wou répondit :

— À cinq lieues d'ici, au sud-ouest, dans les montagnes.

Wang le pria de s'y rendre et lui fit une foule de recommandations que l'autre écouta avec la plus grande attention ; après quoi, Wang eut beau lui envoyer message sur message, il s'arrangea,

sous divers prétextes, pour ne plus se montrer.

Wang, qui se rongeait d'impatience et de chagrin, finit par se dire qu'après tout cinq lieues n'étaient pas une si grande distance et qu'il pouvait bien aller voir par lui-même. Il tira de

dessous son oreiller la branche : les fleurs étaient sèches, mais gardaient leurs pétales. Il la cacha dans sa manche et sortit sans être remarqué. Après cinq lieues de marche environ, il se

trouva au milieu de montagnes enchevêtrées et de forêts touffues, sans trace de chemin, sinon pour les oiseaux. Au fond d'une vallée il découvrit un petit village caché parmi les arbres et les

fleurs. Il descendit de ce côté. Les chaumières étaient en petit nombre, mais semblaient très bien tenues. Au nord, une maison avait devant sa porte des saules pleureurs, et à l'intérieur de son

enclos une profusion de pêchers et d'abricotiers, mêlés à de hauts bambous où bruissaient les oiseaux sauvages. Il lui sembla discerner en ce jardin un pavillon, mais n'osant y pénétrer sans

avertir, il revint à la porte d'entrée où il trouva un banc de pierre : il s'y assit pour attendre. Soudain, de l'autre côté du mur, il entendit une voix de femme qui appelait :

— Siao-young !

La voix était jolie. Il l'écoutait encore qu'il vit paraître une jeune fille qui traversait le jardin. Elle tenait à la main un rameau d'abricotier fleuri ; elle baissa la tête pour le piquer

dans ses cheveux. Puis, la relevant, elle aperçut le jeune homme et s'interrompit. Avec un rire contenu, froissant les fleurs entre ses doigts, elle entra dans la maison. Wang l'avait reconnue :

c'était la jeune fille rencontrée le jour de son unique promenade. Mais il n'osa l'interpeller. Personne dans l'enclos qu'il pût interroger. Il resta sur son banc du matin jusqu'au soir, si

absorbé par son attente qu'il oubliait faim et soif.

Enfin, il vit la jeune fille qui furtivement l'observait, comme surprise de le trouver encore là. Bientôt une vieille femme appuyée sur un bâton sortit de la maison et lui adressa la parole

:

— Comment, monsieur ! J'apprends que vous êtes ici depuis le lever du jour ? Pourquoi cela ? Et n'avez-vous pas faim ?

Le jeune homme s'était hâté de se lever et de saluer.

— Je viens rendre visite à ma parente, dit-il.

La vieille était sourde, elle n'entendit pas. Il répéta sa phrase à voix plus haute.

— Et comment s'appelle cette parente ? demanda la vieille.

Wang ne put répondre. La vieille se mit à rire.

— Comment ! dit-elle, vous ignorez le nom de votre parente ? On voit bien que l'étude vous a troublé l'esprit ? Venez plutôt avec moi, j'ai un peu de riz à vous offrir, et même un petit lit pour

vous reposer, vous aurez peut-être meilleure mémoire, et il sera temps encore de faire votre visite.

Le jeune homme, à ces mots, se sentit tout à coup grand faim, et comme il espérait en outre parvenir à se rapprocher de la jeune fille, c'est avec joie qu'il accepta l'invitation de la vieille

femme.

La porte ouverte, il vit des degrés de pierre blanche, bordés par des massifs de fleurs rouges, qui bientôt tournèrent à l'ouest. Là, on ouvrit une autre barrière et, sous un berceau de feuillage

et de fleurs, on parvint à la maison. Les murs étaient brillants comme un miroir ; une branche de cognassier entrait par la fenêtre ; la table et le lit étaient d'osier. Dès que Wang fut assis,

quelqu'un vint regarder tout doucement par la fenêtre. La vieille cria :

— Siao-young, il est temps de faire le dîner.

La servante répondit à voix haute du dehors.

Assis auprès de son hôtesse, Wang lui dit son nom.

— N'auriez-vous pas, répondit-elle, un cousin nommé Wou ?

Il se trouva que Wou était son neveu, le fils de sa sœur, et que Wang était en effet son parent par alliance.

— Nous sommes très pauvres depuis plusieurs années, ajouta la vieille. C'est pourquoi j'ai perdu de vue ma famille.

— C'est ainsi, fit Wang, que j'ai une cousine ; dans mon trouble, j'avais oublié son nom.

— Mon nom, répondit la vieille, est Ts'in, mais la jeune fille qui vit avec moi n'est que ma fille adoptive. C'est la fille d'une seconde femme de mon défunt mari qui s'est remariée et me l'a

laissée. Elle est un peu simple et n'a guère d'éducation, mais elle est gaie et ignore la mélancolie. Je vous la présenterai dans un instant.

Quand la table fut desservie, la vieille dit à la servante d'appeler mademoiselle Ning. On entendit bientôt, derrière la porte, un rire étouffé.

— Petite Ning, dit la vieille, votre cousin est là.

Derrière la porte on riait toujours. La servante poussa la jeune fille dans la chambre : la main devant sa bouche, elle ne pouvait s'arrêter de rire. La vieille lui fit les gros yeux.

— Voilà une manière de se présenter devant un visiteur !

La jeune fille reprit enfin son sérieux, et sa mère adoptive fit les présentations. Wang' demanda :

— Quel âge a-t-elle ?

La vieille n'ayant pas compris, il fallut répéter la question, ce qui donna à la jeune fille un nouvel accès de rire.

— Je vous avais bien dit, fit remarquer la vieille, qu'elle a peu d'éducation. Elle a seize ans, mais elle est innocente comme une petite fille.

Wang, qui ne quittait pas des yeux la jeune fille, vit à ce moment la servante se pencher à son oreille.

— Ses yeux brillent toujours comme si c'était un voleur, disait-elle à voix basse.

La petite Ning éclata de rire.

— Allons voir, dit-elle, si les pêchers bleus sont en fleurs.

À peine levée, elle mit sa manche devant son visage et sortit bien vite à pas menus. Au dehors on l'entendit rire tout à son aise.

Madame Ts'in avait invité Wang à rester quelques jours pour se reposer, et il s'était bien gardé de refuser.

— Si vous vous ennuyez dans notre solitude, avait-elle ajouté, vous trouverez quelques livres à lire, et un petit jardin derrière la maison.

Le lendemain matin, Wang trouva en effet, à l'endroit indiqué, un jardin d'un demi arpent d'étendue, où le gazon était doux comme du feutre, et les fleurs de saule bordaient les sentiers. Il y

avait là une maisonnette de feuillage montée sur trois poteaux, et entourée d'arbres de tous côtés. Comme Wang s'était enfoncé de quelques pas parmi les fleurs, il entendit un murmure au haut

d'un arbre et levant la tête aperçut la petite Ning. En le voyant, elle se mit à rire si fort qu'elle faillit tomber :

— Prenez garde, dit Wang.

Elle descendit, tout en riant, et au moment d'arriver à terre elle lâcha prise et tomba. Wang la releva, non sans lui serrer un peu le poignet, ce qui la fit rire de nouveau. Elle s'appuyait à un

arbre, ne pouvant marcher. Wang attendit qu'elle eût fini de rire pour tirer de sa manche la branche fleurie qu'il avait gardée et la lui montrer.

— Elle est sèche, dit-elle. Pourquoi la garder ?

— C'est la branche que vous avez laissé tomber le jour de ma promenade après l'examen. Voilà pourquoi je l'ai gardée.

— Mais pourquoi faire ?

— Pour vous montrer que mon amour dure toujours. Depuis notre rencontre, j'ai tant pensé à vous que j'en suis tombé malade. Je ne me reconnaissais plus. C'est que je ne croyais plus vous revoir.

Ayez pitié de ma douleur.

— Voilà qui est bien compliqué ! Pourquoi regretter la rencontre d'une parente ? Quand vous partirez, je dirai à la vieille jardinière de vous faire un grand bouquet.

— Êtes-vous folle ?

— Comment, folle ?

— Ce ne sont pas les fleurs que j'aime, mais celle qui les a tenues.

— On aime ses parents, cela va sans dire.

— Il ne s'agit pas d'aimer sa parenté, mais de s'aimer comme mari et femme.

— Quelle est donc la différence ?

— C'est de partager, la nuit, la natte et l'oreiller.

La jeune fille réfléchit un instant, la tête penchée, et dit :

— Je n'ai pas l'habitude de dormir avec un jeune homme.

La servante, à ce moment, s'approcha furtivement, et Wang effrayé s'éloigna.

Un moment après il retrouvait la petite Ning auprès de madame Ts'in qui la grondait de son retard.

— J'étais au jardin, et je causais avec monsieur Wang.

— C'était bien le moment ! Le dîner est prêt. Quelle bavarde !

— Mon cousin me demandait de coucher avec lui...

Wang épouvanté lui fit de si gros yeux qu'elle s'arrêta avec un léger rire. Par bonheur madame Ts'in n'avait pas compris, mais elle questionnait avec instance. Wang inventa une autre réponse, et

gronda tout bas la jeune fille.

— Il ne faut donc pas parler de cela ? dit-elle, surprise.

— On en parle quand il n'y a personne.

— Personne d'étranger, mais pourquoi s'en cacher à sa mère ?

Wang resta sans réponse. Le repas finissait quand des domestiques de la maison de Wang arrivèrent avec deux chevaux pour le ramener. C'est sur le conseil du cousin Wou que sa mère, très inquiète

depuis son départ, l'avait fait chercher dans cette direction. Wang demanda à madame Ts'in la permission d'emmener la jeune fille pour la présenter à sa mère ; madame Ts'in y consentit bien

volontiers.

Madame Wang ne fut pas peu surprise de voir arriver avec son fils une charmante jeune fille.

— C'est ma cousine, dit Wang.

— Mais ce que vous a raconté votre cousin Wou était de son invention. Je ne me connais ni sœur ni nièce.

Cependant, au nom de Ts'in, elle examina la jeune fille de plus près.

— J'ai eu en effet, dit-elle, une sœur mariée dans la famille Ts'in, mais elle est morte depuis longtemps. Cependant cette enfant lui ressemble.

Monsieur Wou, qui vint sur ces entrefaites, réfléchit un moment, puis dit :

— Cette jeune fille ne s'appelle-t-elle pas la petite Ning ?

— Comment le savez-vous ? dit Wang.

— Après la mort de votre tante, reprit Wou, son mari, monsieur Ts'in, resté veuf, céda aux charmes d'une ogresse et mourut bientôt d'épuisement, mais l'ogresse eut une fille qu'on appela la

petite Ning. Elle reposait sur le lit, dans ses langes, et les gens de la maison l'ont bien vue. Après la mort de monsieur Ts'in, l'ogresse venait la voir de temps à autre, elle avait même collé

au mur une formule magique. Un jour, elle emmena l'enfant et disparut. Voilà l'histoire.

Monsieur Wou entreprit alors d'aller voir lui-même le village et la maison de la jeune fille, mais il n'en trouva pas trace dans la montagne, envahie à perte de vue d'une végétation luxuriante,

non plus que du tombeau de sa tante qui devait être dans le voisinage. Quand madame Wang apprit à la petite Ning la disparition de son foyer, elle ne témoigna aucune émotion et se contenta de

rire comme une sotte ; c'était à n'y rien comprendre. Madame Wang lui fit mettre un lit dans la chambre des femmes de la maison. Au matin, elle vint la voir et la trouva occupée à des ouvrages de

femme, très adroite et appliquée. Mais elle riait toujours ; si on cherchait à l'arrêter, elle riait plus fort. Ses compagnes l'aimaient bien, femmes et jeunes filles du voisinage venaient la

voir à l'envi. Madame Wang gardait un doute. Elle l'examina au soleil et constata que son ombre correspondait entièrement avec la forme de son corps. Elle fut alors certaine que ce n'était pas un

démon, et consentit au mariage.

La petite Ning fut encore prise du fou rire sous sa belle parure, au jour des noces. De crainte qu'en sa simplicité elle ne trahît les intimités de la chambre et ses secrets de femme, son mari

lui interdit de prononcer un mot à ce sujet. Si madame Wang était fâchée, la jeune femme n'avait qu'à rire pour la dérider. Si une servante pour quelque faute vénielle craignait d'être punie,

elle lui demandait d'aller en parler à madame Wang, et la punition était levée. Elle adorait les fleurs et allait en demander dans tout le voisinage ; elle mettait ses épingles d'or en gage pour

se procurer de belles espèces. Au bout de quelques mois, le perron et les murs étaient garnis de plantes grimpantes, toujours en fleurs.

Au fond de la cour, il y avait un acacia qui touchait à la propriété voisine. La petite Ning aimait à y grimper pour s'amuser à mettre et ôter ses épingles. Madame Wang l'avait grondée pour cela,

mais sans succès. Un jour le fils du voisin l'aperçut et demeura en contemplation devant elle, la tête renversée en arrière. La jeune femme se mit à rire. Il crut qu'elle l'encourageait, et la

regarda avec passion. Ning lui indiqua du doigt le pied du mur et descendit, riant toujours. Le soir, le jeune homme fut exact au rendez-vous et y trouva sa nouvelle amie. Il se saisit d'elle

aussitôt, mais au lieu même du plaisir, une douleur suraiguë le transperça jusqu'au cœur et le jeta à terre, criant à tue-tête. Son père et sa mère accoururent. On s'aperçut que l'objet qu'il

avait pris dans ses bras n'était pas une femme, mais une pièce de bois percée d'un trou d'où sortit un scorpion gros comme un crabe, cause de tout le mal. La piqûre était si grave que le jeune

homme mourut dans la nuit. La famille porta plainte contre Wang, responsable des maléfices de sa femme.

Il put heureusement établir que le fils du voisin s'était rendu coupable de séduction et de violence, et l'affaire s'arrangea. Mais la petite Ning fut sévèrement tancée par madame Wang pour cette

étourderie.

— Vous êtes vraiment trop sotte, lui dit-elle, et tel qui rit à l'excès aujourd'hui versera des larmes amères demain. Supposez que l'affaire ne se soit pas arrangée, quelle honte pour moi !

La jeune femme était devenue sérieuse ; on ne la voyait plus jamais rire ; craignant d'être allée trop loin, madame Wang lui dit :

— Personne ne s'interdit de rire, il suffit de prendre son temps.

Mais la jeune femme avait renoncé au rire pour toujours ; même si on essayait de la faire rire, elle restait sérieuse ; mais jamais non plus on ne la voyait de mauvaise humeur.

Un soir elle vint à son mari, toute en larmes, et lui avoua qu'elle était en effet la fille d'une ogresse.

— J'ai confiance en vous maintenant, ajouta-t-elle, je vois que votre mère et vous m'aimez de tout votre cœur, et qu'on peut tout vous dire.

Elle lui parla alors de sa mère adoptive, morte depuis dix ans, et dont la sépulture était abandonnée dans la montagne. Le lendemain, ils partirent ensemble, retrouvèrent la tombe sur les

indications de Ning, et rapportèrent le corps pour le déposer dans le tombeau de la famille Ts'in. La nuit suivante, ils virent tous deux en rêve la vieille dame appuyée sur son bâton, qui venait

les remercier. Wang, au réveil, regrettait qu'elle ne fût pas restée.

— C'est un fantôme, dit Ning. Les hommes vivants ont en eux trop de principe positif pour qu'elle puisse supporter longtemps leur présence.

Elle lui apprit encore que la servante était aussi ogresse.

L'année suivante, Ning mit au monde un fils. Quand elle le portait dans ses bras, il n'avait peur de personne et souriait aux étrangers : il tenait, disait-on, de sa mère.

Un lettré du nom de Foung-yang était parti pour un voyage d'études qui devait durer six

mois. Au bout de dix mois, on n'avait encore aucune nouvelle de lui, et sa femme était très inquiète.

Une nuit qu'elle allait se mettre au lit, elle aperçut une ombre sur le store éclairé par la lune. Avant qu'elle fût remise de son émotion, le store était soulevé, une jolie fille en robe

violette, des perles aux cheveux, entrait et lui adressait la parole en souriant :

— Voulez-vous voir votre mari ? Venez avec moi.

La pauvre femme hésitait encore.

— N'ayez donc pas peur, dit la jeune fille en la prenant par la main.

Et les voilà parties dans la clarté lunaire.

La jeune fille marchait vite, la femme avait peine à la suivre, parce que ses souliers la faisaient souffrir. La jeune fille lui prêta les siens qui lui donnèrent des ailes. Bientôt elles

aperçurent le lettré qui venait à elles, monté sur un mulet blanc. Il parut fort surpris de voir sa femme et s'empressa de mettre pied à terre pour lui parler.

— J'allais vous voir, dit-elle.

Il désigna alors la jeune fille, mais sa femme n'eut pas le temps de répondre : la jeune fille lui mit la main sur la bouche en riant et dit :

— Ne la questionnez pas, elle est fatiguée et vous aussi devez être fatigué, et votre monture aussi. Venez donc vous reposer chez moi, j'habite tout près d'ici, et demain il sera temps de vous

remettre en route.

Quelques pas plus loin ils trouvèrent en effet un village et entrèrent dans une cour. À l'appel de la jeune fille une servante sortit :

— Il y a clair de lune cette nuit, dit-elle, inutile d'allumer une lanterne. Vous trouverez sur cette terrasse des bancs de pierre pour vous asseoir.

Le lettré attacha son mulet à l'avant-toit et ils s'assirent. Une collation était servie.

— Puisque après une longue absence les deux phénix sont réunis, dit la jeune fille, permettez-moi de boire à leur santé.

Le lettré lui rendit raison, bientôt la conversation devint enjouée, et même libre. Il dévorait des yeux la jeune fille et ne cessait de lui dire des douceurs. Si, par accident, son regard

rencontrait sa femme, il ne trouvait même pas une froide parole à lui adresser. Les beaux yeux de la jeune fille s'attendrissaient, elle risquait des sous-entendus pleins de promesses, et la

femme assise à l'écart feignait de ne rien comprendre. L'entretien devenait de plus en plus familier. Comme la jeune fille présentait au lettré une nouvelle coupe à vider, il dit qu'il avait

assez bu. Elle insistait.

— J'y consens, dit-il enfin, mais vous me chanterez une chanson.

Elle ne se fit pas prier, et frappant les cordes du luth d'une lame d'ivoire, elle chanta ainsi :

Au crépuscule j'achève de déposer ma parure, — La fraîcheur du vent d'ouest passe au travers des stores, — J'entends un murmure. — L'une après l'autre de fines ondées tombent. — Je n'ai personne

à qui donner mon chant. — Ma pensée fend les flots d'automne, — Je ne le vois pas revenir. — Mes larmes pleuvent comme la graine du chanvre. — C'est à lui que je pense, — C'est lui que je

regrette. — Jetant en l'air mon soulier brodé de rouge, — Je demande au sort s'il reviendra.

— Ce n'est, ajouta-t-elle, qu'une chanson populaire, bien indigne de vous, mais elle est à la mode aujourd'hui, et je ne puis mieux faire.

L'air était lascif, l'accent provocant, le lettré en fut si troublé qu'il avait peine à se contenir. Alors la jeune fille fit semblant d'avoir sommeil ; elle quitta la table ; le lettré se leva

et la suivit. Comme ils tardaient à revenir, la servante fatiguée alla se coucher sous la vérandah. La femme restée seule, accablée d'humiliation et de douleur, songeait à rentrer chez elle, mais

la nuit s'était obscurcie et elle ne se souvenait plus de la route. Elle allait et venait sans savoir que décider, quand elle eut l'idée de s'approcher de la fenêtre. Elle entendit, à

l'intérieur, un bruit étouffé qui ne laissait aucun doute, et comme elle prêtait l'oreille, elle reconnut, d'après ses souvenirs personnels, son mari. C'en était trop ; ses mains tremblaient, son

cœur battait. Plutôt que de rester là, elle voulut sortir et se cacher dans le fossé de la route pour y mourir en paix. Elle aperçut alors son frère San-leang qui passait à cheval sur la route.

Il descendit, et dès qu'elle lui eut dit ce qui se passait, entra dans la cour avec elle, indigné. La porte de la maison était fermée, et l'on entendait à l'intérieur, comme un gazouillement, les

doux propos de l'oreiller. San-leang prit alors une pierre grosse comme un boisseau et la lança dans la fenêtre, dont la barre fut brisée en plusieurs morceaux. On cria de l'intérieur :

— Il a la tête cassée ! Malheur !

À ces mots, la femme du lettré fondit en larmes :

— Je ne vous avais pas demandé de le tuer. Qu'allons-nous devenir ?

Mais San-leang lui jeta un regard furieux :

— Vous m'avez supplié de venir et j'ai eu pitié de votre chagrin. Voilà que vous prenez le parti de votre mari contre votre frère ? Je ne suis pas d'humeur à suivre les caprices d'une

femme.

Et il voulut partir, mais elle le retint par son vêtement :

— Si vous ne m'emmenez pas avec vous, que va-t-il m'arriver ?

Mais San-leang se débarrassant de son étreinte, la jeta à terre. C'est alors seulement qu'elle s'éveilla et reconnut que ce n'était qu'un rêve.

Le jour suivant elle demeura muette de surprise en voyant revenir son mari, monté sur un mulet blanc. Il se trouva qu'il avait fait lui-même, cette nuit-là, un rêve qui s'accordait point par

point avec celui que sa femme lui racontait. San-leang survint pour voir son beau-frère ; son premier mot fut :

— J'avais rêvé, la nuit dernière, que vous reveniez, et vous voici ; cela m'étonne.

— Heureusement, repartit en souriant Foung-yang, que vous ne m'avez pas tué avec votre grosse pierre.

— Comment le savez-vous ? dit San-leang.

Les trois rêves s'accordaient ; mais on ne sut jamais qui pouvait être la jeune fille.

À Kouang-ping vivait un vieillard nommé Foung, avec son fils dont le prénom était Siang-jou.

Tous deux avaient leurs grades universitaires. Le père, âgé d'une soixantaine d'années, était un homme à principes ; il n'avait aucune fortune. Tous deux devinrent veufs à peu d'années

d'intervalle, et les soins du ménage leur échurent.

Un soir que Siang-jou était assis au clair de lune il vit venir, de l'autre côté de la clôture, la fille de son voisin de l'est. Il l'examina à la dérobée, et la trouva belle. Il s'approcha ;

elle sourit un peu. Il lui fit signe ; elle ne vint pas, mais ne s'en allait pas non plus. Après quelques façons, elle se décida à franchir la barrière et le suivit dans sa chambre. Son nom était

Houng-yuh. Fort épris, le jeune homme échangea avec elle la promesse d'un éternel amour. Elle vint chaque nuit, et leur liaison durait depuis plus de six mois, lorsqu'une nuit le père s'éveilla :

il entendit causer et rire dans la chambre de son fils. Il s'approcha et aperçut la jeune fille. Alors, indigné, il appela son fils dehors.

— Est-ce pour cela que je vous ai élevé ? Dans la misère où nous sommes, au lieu de travailler de toutes vos forces, voilà que vous faites le débauché ! Si on l'apprend, vous êtes perdu

d'honneur. Si on n'en sait rien, vous n'en abrégez pas moins votre existence.

Siang-jou était tombé tout en pleurs aux pieds de son père. Mais celui-ci, s'adressant à la jeune fille :

— Une jeune fille qui se conduit mal se déshonore et déshonore ceux qui l'approchent. Quand votre faute apparaîtra, c'est ma maison qui sera couverte de honte.

Quand il fut parti, toujours furieux, la jeune fille, fondant en larmes, dit à son ami :

— Les reproches de votre père m'accablent : il faut nous séparer.

Il répondit :

— Tant que mon père vivra, je ne serai pas libre. Si vous m'aimez, prenons patience, et cachons-nous.

La jeune fille ne pouvait parler ; il éclata en sanglots à son tour ; alors elle le calma.

— Nous n'avons pas eu pour nous fiancer d'intermédiaires ni le consentement de nos parents. Ceux qui ont franchi les barrières pour se rejoindre n'unissent pas leurs cheveux blancs. Mais je sais

dans le pays un beau parti pour vous.

— Je suis bien pauvre, dit Siang-jou.

— Cela ne fait rien, répondit-elle. Attendez-moi la nuit prochaine, j'arrangerai votre affaire.

La nuit suivante elle revint et lui remit quarante taëls.

— À vingt-quatre lieues d'ici vous trouverez, dans le village de Wou, une famille Wei dont la fille a dix-huit ans. Si on n'a pu la marier encore, c'est à cause des trop grandes prétentions des

parents. Avec un beau présent vous êtes sûr de tomber d'accord.

Elle partit là-dessus. À la première occasion Siang-jou parla de ce projet à son père, mais sans rien lui dire de l'argent qu'il avait caché.

— Nous sommes trop pauvres, objecta Foung.

— Il ne coûte rien d'essayer, répliqua Siang-jou.

Foung se laissa persuader. Siang-jou loua donc un valet et des chevaux et se rendit chez les Wei, qui étaient de riches propriétaires. Le père reconnut aisément en lui un jeune homme de bonne

famille, et son brillant équipage le disposait en sa faveur, mais il se demandait s'il serait assez généreux. Siang-jou, devinant la raison de son hésitation, vida sa bourse sur la table.

Aussitôt le vieux Wei changea de visage, et appela un voisin pour signer le contrat. Siang-jou fut présenté à sa future belle-mère et à sa fiancée qu'il trouva charmante. De retour chez son père,

Siang-jou lui dit que les Wei étaient des gens modestes et qu'ils n'avaient demandé aucun présent. Au jour convenu les Wei amenèrent leur fille qui se montra respectueuse et obéissante. Les deux

époux vécurent dans une parfaite harmonie et au bout de deux ans il leur était venu un fils, nommé Fou-eul.

Au jour de la fête des morts, la mère avec son fils était allée visiter les tombes de sa famille. Elle rencontra un notable du pays nommé Soung. C'était un ancien censeur impérial destitué pour

concussion et retiré dans son village, où l'on redoutait fort sa cruauté. Il remarqua la jeune femme et ayant appris qui elle était, il pensa qu'un lettré pauvre comme Siang-jou ne serait pas

insensible aux présents. Il envoya donc un de ses domestiques lui donner à entendre ce qu'il désirait. Aux premiers mots, la colère se peignit sur le visage de Siang-jou, puis songeant à la lutte

inégale avec un tel adversaire, il se contint et affecta de rire. Mais lorsqu'il rapporta ce qui s'était passé à son père, le vieillard sortit, en fureur, et trouvant le domestique encore dans la

rue l'accabla d'injures si violentes, que l'autre prit la fuite, épouvanté. Cette algarade ne fut nullement du goût de Soung qui envoya des hommes à lui chez les Foung, pour les battre. Au bruit,

la jeune femme, laissant son enfant sur le lit, accourut les cheveux épars, criant au secours. Les hommes de Soung se saisirent d'elle aussitôt et l'emportèrent à la faveur du tumulte. Le père et

le fils, blessés, gémissaient à terre, l'enfant vagissait dans la chambre ; les voisins, en grande pitié, ramassèrent les victimes et les mirent au lit. Après quelques jours, le jeune homme

pouvait se lever et marcher appuyé sur une canne. Mais le vieillard, de colère, ne mangeait pas, vomissait le sang, et finit par mourir. Siang-jou, désolé, prit l'enfant avec lui et alla porter

plainte de tribunal en tribunal : jamais il ne put rien obtenir. Pour comble d'infortune, il apprit bientôt que sa femme avait préféré la mort au déshonneur. Le chagrin le serrait à la gorge,

sans trêve ni merci. Souvent il songeait à tuer Soung en pleine rue ; mais la foule de brigands dont son ennemi était entouré, lui donnait à réfléchir, et il n'avait personne à qui confier

l'enfant. Nuit et jour plongé en ses tristes pensées, il ne fermait pas l'œil un seul instant.

Un homme vint lui faire une visite de condoléances. Il avait les cheveux noués en chignon, le menton large. Siang-jou, qui ne le connaissait pas, le fit asseoir et lui demanda son nom. L'autre

dit brusquement :

— Vous avez vu tuer votre père, enlever votre femme. Ne songez-vous pas à la vengeance ?

Craignant d'avoir affaire à un espion de Soung, Siang-jou fit une réponse évasive, mais l'autre se fâcha, les yeux lui sortaient de la tête, et il se leva en criant :

— Je vous prenais pour un homme, vous n'êtes qu'un misérable.

Le jeune homme, abasourdi, se jeta à genoux et le supplia de rester.

— En vérité, je craignais que Soung n'eût envoyé un homme pour me perdre. Je vais vous ouvrir mon cœur. Voilà des jours et des nuits que je couche sur les épines et me repais de fiel. Mais j'ai

pitié de ce petit être et je crains la fin de ma race. Vous qui êtes juste, ne pourriez-vous prendre soin de lui à ma place ?

— Ce sont là soins de femme ou de jeune fille, je ne m'en mêle pas. Ce que vous voulez remettre aux autres, faites-le plutôt vous-même, et ce que vous vouliez faire vous-même, je me charge de

l'accommoder pour vous.

Siang-jou, déconcerté, restait à terre, que l'autre était déjà parti sans tourner la tête. Siang-jou s'élança après lui, pour savoir au moins son nom. Il n'en tira que cette réponse :

— Si je ne vous viens pas en aide, vous n'avez rien à me reprocher ; si je vous viens en aide, vous ne me devez aucune reconnaissance.

Et il disparut. Siang-jou, craignant un malheur, prit la fuite avec son enfant.

La nuit suivante, comme tout dormait dans la maison de Soung, un malfaiteur inconnu franchit portes et barrières et massacra l'ancien censeur impérial, ses deux fils, sa belle-fille et une

servante. Très ému de cette affaire, le gouverneur donna ordre d'arrêter Siang-jou que les gens de Soung dénonçaient nettement. À son logis, il n'y avait plus personne : l'affaire n'en parut que

plus claire, et les gens de Soung se joignirent aux soldats du gouverneur pour fouiller le pays à la recherche du coupable. Une nuit qu'ils parcouraient les montagnes au sud de la ville, ils

entendirent des pleurs d'enfant. Guidés par eux, ils découvrirent Siang-jou, l'arrêtèrent, se mirent en marche avec leur prisonnier. Mais comme l'enfant criait de plus en plus, ils s'en

débarrassèrent en chemin, malgré le désespoir du père.

Conduit devant le gouverneur et interrogé sur le motif de son crime, Siang-jou répondit :

— Je proteste contre l'accusation. Le meurtre a été commis dans la nuit et j'étais sorti en plein jour. De plus, avec un enfant dans mes bras, comment pouvais-je sauter des murs et égorger des

gens ?

— Si vous n'êtes pas coupable, pourquoi avez-vous pris la fuite ?

Siang-jou ne put donner d'explication : il fut jeté en prison. Il disait en pleurant :

— Que je meure, peu importe, mais quel est le crime de mon enfant ?

— Vous-même, répondit le gouverneur, n'avez-vous pas tué le père avec l'enfant ?

Dépouillé des insignes de son grade, chargé à plusieurs reprises de la cangue, il n'avoua rien.

Dans la nuit, le gouverneur fut éveillé tout à coup par un objet qui venait de frapper son lit avec le bruit de la foudre. Il appela, ses gens accoururent, et à la clarté des torches on découvrit

un court poignard, aigu et tranchant comme un cristal de givre, enfoncé de plus d'un pouce dans le bois du lit d'où on ne put le retirer. Le gouverneur, à cette vue, faillit s'évanouir. L'épée à

la main il parcourut la maison sans trouver aucune trace. Très troublé, et n'ayant d'ailleurs plus rien à craindre de la famille Soung, puisqu'elle était anéantie, il se décida à rédiger un

rapport aux autorités supérieures, où il concluait à l'innocence de Siang-jou, et le fit relâcher aussitôt.

Siang-jou retrouva sa maison dans le plus complet dénuement : il ne voyait que son ombre sur les murs. Par charité, les voisins lui donnèrent de quoi subsister. Livré au caprice de ses pensées,

tantôt songeant à l'éclatante vengeance qui venait de s'accomplir, son visage s'éclairait d'un malin sourire ; ou bien, au souvenir du malheur qui avait détruit son foyer, ses larmes coulaient

longuement. Mais quand il réfléchissait que réduit pour le restant de sa vie à la noire misère, il perdait encore l'espoir d'une postérité, il allait dans un endroit désert pour gémir à son aise,

jusqu'à ce que la voix lui manquât.

Il vécut ainsi pendant six mois. L'affaire étant alors à peu près assoupie, il osa présenter une requête au gouverneur pour ramener au tombeau des Wei la dépouille mortelle de sa femme. Au retour

de cette triste cérémonie, ne souhaitant plus que la mort, il se roulait avec désespoir sur son lit solitaire, quand il entendit frapper à la porte. Prêtant l'oreille, il distingua au dehors une

voix qui semblait parler à un petit enfant. Il se leva pour ouvrir vivement et crut voir devant la porte une jeune fille qui, prenant la parole aussitôt, le félicita d'avoir pu se justifier si

heureusement d'une accusation redoutable. La voix ne lui était pas inconnue, mais dans son trouble il ne retrouvait pas ses souvenirs. Il fit de la lumière et reconnut Houng-yuh. Elle tenait par

la main un petit enfant qui jouait contre sa jupe. Siang-jou n'avait pas encore ouvert la bouche pour questionner que l'enfant s'accrocha à la jeune femme en criant. Contrariée, elle le repoussa

:

— Tu as donc oublié ton père ?

Mais l'enfant, cramponné à sa robe, regardait l'étranger avec des yeux brillants. Siang-jou l'examina de plus près : c'était son petit Fou-eul.

— D'où vient-il ? demanda le jeune homme avec des larmes de surprise.

— Je vais vous dire la vérité, répondit Houng-yuh. Je ne suis pas, comme je vous l'ai raconté jadis, la fille de votre voisin, mais une ogresse. Une nuit j'ai trouvé sur mon chemin cet enfant qui

pleurait au fond d'une vallée, je l'ai pris avec moi, l'ai élevé, et ayant appris que vous étiez hors de danger, je vous le ramène pour reformer une famille.

À l'aurore, elle se leva en hâte.

— Je m'en vais, dit-elle.

Siang-jou tout dévêtu se jeta à genoux à la tête du lit, sanglotant à ne pouvoir lever les yeux. Elle sourit :

— Ce n'était pas vrai. Mais quand on a un foyer à reconstruire, il faut se lever tôt et se coucher à la nuit.

Et elle se mit à arracher la mauvaise herbe, à balayer, avec l'énergie d'un homme. Siang-jou se plaignait de sa pauvreté qui ne lui donnait pas de quoi vivre.

— Je ne vous demande, dit-elle, que d'étudier sans vous soucier d'être riche ou pauvre, pourvu que vous ne mouriez pas de faim.

Elle tira de l'argent de sa bourse, acheta un métier à tisser, prit à ferme plusieurs arpents de terre, loua des ouvriers pour défricher, sarcler, réparer la maison, travaillant sans relâche. Les

gens du village, la voyant si active, lui faisaient crédit volontiers. Au bout de six mois, le domaine était prospère. Siang-jou lui dit alors :

— Ce qui n'était plus que cendres éteintes a été restauré par le travail de vos mains. Pourtant j'ai encore un souci : la date des examens approche, et mon grade ne m'a pas encore été

rendu.

— J'y ai pourvu, répondit-elle en souriant. L'examinateur a reçu quatre pièces d'or, et votre nom a été rétabli sur la liste. Si j'avais attendu que vous m'en parliez, j'aurais laissé passer le

moment.

Siang-jou passa ensuite avec succès l'examen supérieur. Il avait alors trente-six ans, possédait des champs nombreux et de beaux bâtiments de culture. Sa femme était si délicate qu'un souffle

d'air, semblait-il, eût pu l'enlever, mais elle travaillait plus qu'une femme de laboureur, même au fort de l'hiver, et pourtant ses mains restaient douces et tendres. Elle se donnait trente-huit

ans d'âge, mais en paraissait vingt à peine.

Monsieur Han était un homme du monde qui aimait la société. Monsieur Siu, qui habitait au

même quartier, allait souvent boire chez lui. Un jour qu'ils se trouvaient réunis, un moine taoïste agitant son écuelle de bronze passa devant la porte. Les gens de service lui jetèrent de

l'argent et du riz, mais il n'en voulut pas, et restait là. Les domestiques se fâchèrent et rentrèrent sans s'occuper de lui davantage. Mais Han, qui avait entendu le bruit de la querelle,

demanda à ses gens ce qui était arrivé ; ils le lui dirent, et au même instant le moine survint. Han le pria de s'asseoir ; le moine obéit, après avoir salué de la main le maître et le convive.

On l'interrogea, et on apprit qu'il habitait, à l'est du faubourg, un temple en ruines.

— Quand donc, fit Han, êtes-vous allé percher là ? Je n'en savais rien, et m'accuse d'avoir manqué à vous rendre visite.

— Je viens, répondit l'autre, de la campagne et n'ai pas de relations. Mais ayant entendu parler de votre générosité, j'ai eu le désir d'être invité par vous.

Han fit apporter une tasse et le moine se révéla buveur de premier ordre. Siu, en voyant ses habits usés, se montra à peine poli, car il était un peu orgueilleux ; mais Han lui faisait le

meilleur accueil. Le moine but d'un trait plus de vingt tasses, et prit congé. Depuis lors, il fut de chaque réunion. S'agissait-il de manger, il mangeait ; de boire, il buvait. Han lui-même

était ennuyé de son indiscrétion. Un jour qu'on était à table, Siu lui dit pour se moquer :

— Vous êtes depuis longtemps notre convive. Ne nous recevrez-vous pas une fois à votre tour ?

Le moine sourit et répondit :

— Je suis comme vous, je n'ai que mes deux bras pour nourrir mon bec.

Siu embarrassé ne trouva rien à répondre ; le moine poursuivit :

— Tout de même j'en ai depuis longtemps le désir sincère, il faut nous réunir et je ferai mon possible pour vous offrir quelques tasses d'eau claire.

En partant, il leur donna rendez-vous pour le lendemain à midi. Ils doutaient de sa promesse, mais le trouvèrent qui les attendait sur la route. Ils entrèrent dans une sorte d'enceinte neuve, où

les pavillons se pressaient comme des nuages, et s'en montrèrent surpris.

— Voilà longtemps que nous n'étions venus. Depuis quand ces réparations ?

— Pas longtemps.

Puis ils entrèrent, et trouvèrent un luxe que les plus riches maisons n'atteignent pas, et qui les saisit d'admiration. Une fois assis, un repas leur fut servi par seize jeunes garçons aux robes

brodées, aux souliers rouges. Tout était excellent et en abondance. Ensuite un autre enfant offrit des fruits précieux et inconnus, sur des plats de cristal de roche et de jade, et plaça sur les

lits et la table des tasses de verre d'un pied de tour. Le moine dit :

— Faites venir les sœurs Cheh.

L'enfant sortit, et après un instant deux jolies filles entrèrent, l'une mince et grande comme un saule, l'autre petite et toute jeune ; toutes deux élégantes et fines. Le moine les pria de

chanter pour engager à boire. La petite battait la mesure et chantait ; la grande l'accompagnait sur la flûte, de sons délicats et purs. Quand elles eurent fini, il prit une coupe et les força à

boire, à plusieurs reprises, après quoi il leur demanda si elles savaient encore danser depuis le temps. Aussitôt les jeunes garçons étendirent à terre des tapis, et les jeunes filles dansèrent,

leurs longues robes flottant sur le sol, un nuage de parfum répandu autour d'elles. Ensuite elles restèrent appuyées de biais à un paravent peint. Han et Siu sentaient leur cœur s'élargir et leur

âme s'envoler, d'autant qu'ils étaient légèrement gris. Le moine, de son côté, sans faire attention à ses convives, vidait son verre ; puis il se leva en leur disant :

— Je vous prie de vous servir vous-mêmes un instant, je vais me reposer et je reviens.

Aussitôt il alla se faire dresser, contre le mur du sud, un lit de nacre, et les jeunes filles ôtant leurs chemises brodées se mirent en devoir d'en éventer son sommeil. Puis il invita la grande

à se coucher près de lui, ordonnant à la petite de se tenir debout auprès du lit comme une servante attentive. Les deux invités, à cette vue, ne purent garder leur calme et Siu cria à haute voix

au moine qu'il était vraiment sans gêne et qu'il allait le corriger. Le moine aussitôt se leva et disparut. Voyant la petite debout près du lit, Siu, dans son ivresse, l'entraîna vers le lit du

nord et la prit dans ses bras sans se cacher, en criant à son ami :

— Pourquoi tant de façons ?

Han s'approcha du lit où était l'autre jeune fille ; elle était profondément endormie ; il la secoua, elle ne bougea pas ; il la serra dans ses bras. Le ciel s'éclaira, le songe d'ivresse se

dissipa. Il s'aperçut qu'il étreignait un objet froid et glacé. Il regarda : c'était une longue dalle. Il était étendu au bord du perron. Il regarda Siu, qui était encore endormi, ayant pour

oreiller un siège de pierre, doucement couché au milieu d'un édicule en ruines. Il l'éveilla d'un coup de pied, et très effrayés ils regardèrent autour d'eux : il n'y avait que des bâtiments

abandonnés et des chambres démolies.

Tchen Pih-kiao, de son prénom Meng-yun, était du pays de Yen. Il était pauvre et remplissait

les fonctions de secrétaire auprès d'un lieutenant-général nommé Kou. Un jour qu'ils traversaient en barque le lac Toung-t'ing, ils virent un dauphin qui nageait à fleur d'eau. Kou tira et

l'atteignit au dos. Un petit poisson qui tenait en sa bouche la queue du dauphin ne voulut pas lâcher prise et fut pêché avec lui. Attachés au mât, ils respiraient encore, et le dauphin ouvrait

démesurément les mâchoires comme s'il demandait grâce. Tchen en eut pitié et obtint de Kou qu'il fût relâché. Comme il avait sur lui du baume, il en mit, par jeu, sur la blessure. Le dauphin jeté

à l'eau disparut en un instant.

L'année suivante, se rendant vers le nord, Tchen traversait le même lac, quand une tempête fit chavirer son embarcation. Il put saisir une caisse et y resta cramponné toute la nuit ; le matin, la

caisse alla s'accrocher à un arbre et Tchen put grimper sur un rivage. Le corps d'un noyé abordait au même moment ; il reconnut son petit domestique et le tira à terre, mais il était mort. Seul

et sans secours, il restait assis tristement devant le corps ; il n'y avait là qu'une colline haute, verdoyante et touffue, entièrement solitaire. Le jour montait lentement et il frottait

toujours le corps avec désespoir. Tout à coup il perçut un léger mouvement. Il secoua le jeune garçon qui rendit une quantité d'eau et rouvrit les yeux. Ils firent sécher leurs habits sur les

roches. À midi, ils pouvaient les remettre, mais la faim leur tordait les entrailles. Ils s'efforcèrent de passer la colline, dans l'espoir de trouver un village. Ils étaient à mi-côte quand ils

entendirent un bruit de flèches entrechoquées. Comme ils écoutaient, deux jeunes femmes à cheval accoururent à toute bride. Chacune avait le front entouré d'une coiffe rouge, les cheveux relevés

en panache, portait une casaque violette à manches courtes, une ceinture verte, un arc d'une main, l'autre bras protégé d'un brassard bleu. Elles franchirent le faîte, et à leur suite une troupe

nombreuse de belles chasseresses, toutes vêtues de même, se répandit dans les taillis. Tchen n'osait avancer ; un petit domestique suivait à pied en courant ; il l'interrogea.

— C'est ici, dit-il, le terrain de chasse de la princesse du lac.

Tchen dit d'où il venait, et qu'il avait faim. Le domestique tira du riz de son sac, mais il ajouta :

— Écartez-vous, sans quoi il y a danger de mort pour vous.

Tchen s'empressa de redescendre la pente. Sous les arbres épais il découvrit alors une pagode ; il s'approcha. Autour d'un mur blanc courait une eau limpide ; la porte était entr'ouverte ; un

pont de pierre y conduisait. Il poussa le battant pour jeter un coup d'œil. Une terrasse circulaire dominait le jardin. Un sentier s'ouvrait, embarrassé de lianes, embaumé de fleurs, franchissait

des balustrades contournées, et conduisait à un autre pavillon ombragé de saules pleureurs qui montaient jusqu'à la toiture. On entendait un chant d'oiseau sauvage, et des pétales de fleurs

flottaient dans l'air ; un souffle léger sortait des profondeurs, et les fruits neigeux de l'orme tombaient. C'était un spectacle de délices, comme il ne s'en trouve pas sur terre. En pénétrant

dans un petit pavillon, il aperçut une escarpolette très haute, dont la corde pendait immobile ; nulle trace humaine alentour. Il se crut parvenu aux appartements des femmes, et, intimidé, n'osa

passer plus avant. Mais tout à coup il entendit le trot des chevaux à la porte, avec un bruit de voix féminines et de rires. Il se cacha avec son domestique parmi les fleurs. Les rires se

rapprochèrent. Une jeune fille disait :

— Mauvaise chasse aujourd'hui ; pas de gibier à plumes.

Une autre répondait :

— Si la princesse n'avait pas abattu une oie sauvage, nous serions sorties pour rien.

Bientôt une compagnie de chasseresses apparut, escortant jusqu'au haut de la salle où elle prit place une jeune fille de quatorze ou quinze ans, elle-même vêtue d'un élégant costume de chasse ;

ses nattes ombrageaient son visage, sa taille fine semblait craindre le moindre souffle, elle était pareille à une fleur d'or impossible à décrire. Ses compagnes lui présentèrent un breuvage

parfumé et brûlant ; puis elle se leva et descendit les degrés. L'une des suivantes dit :

— Si la princesse n'est pas trop fatiguée du cheval, ne veut-elle pas jouer à l'escarpolette ?

Elle accepta en souriant. Alors l'une la soutient de l'épaule, l'autre lui prend les bras, une autre lui retrousse les manches, une autre lui retire ses bottines ; elles la tirent, la poussent,

et voici qu'elle s'élève. La princesse étend ses poignets clairs, s'appuie sur ses brodequins aigus, et, légère comme Fei-yen la princesse hirondelle, s'envole jusqu'aux nuages. On l'aide à

descendre, on admire :

— La princesse est vraiment une Immortelle.

Elles s'en vont avec des rires. Tchen pensif a senti son âme lui échapper. Quand le bruit s'est éloigné, il va jusqu'à l'escarpolette et erre alentour. Soudain, il aperçoit un mouchoir de soie

rouge sous la haie. Certain qu'il a été perdu par une des jeunes filles, il le met dans sa manche. Il entre dans le pavillon et y voit une écritoire. Il met sur l'étoffe ce quatrain :

Qui donc sur l'escarpolette paraît une Immortelle ? — Je le sais bien : c'est une des fées qui, au ciel, répandent les fleurs. — Les déesses des palais lunaires peuvent être jalouses. — Qui

croirait qu'elle fut montée de notre limon jusqu'au ciel ?

Il relut sa composition à haute voix, et sortit par où il était venu ; mais la porte de l'enceinte était fermée. Après avoir cherché longtemps une issue, il rentra dans le pavillon. Le temps

passait. Une jeune fille entra furtivement et s'arrêta, surprise.

— Comment êtes-vous là ?

Il répondit avec un profond salut :

— J'ai perdu ma route. Épargnez-moi.

— N'avez-vous pas ramassé un mouchoir de soie rouge ?

— Il est là, en effet, mais je l'ai abîmé. Comment faire ?

Et il le lui montra ; la jeune fille eut grand peur.

— Votre mort est certaine. C'est le mouchoir de la princesse, et vous l'avez sali ainsi. Qu'avez-vous fait ?

Tchen changea de couleur et la supplia de le sauver.

— C'est déjà un crime impardonnable d'avoir pénétré par surprise dans le palais. Cependant, pour un lettré comme vous, j'aurais cherché à faire quelque chose. Mais maintenant, après cette autre

folie, il n'y a plus rien à tenter.

Et, prenant le mouchoir, elle sortit en hâte. Tchen tremblait ; il eût voulu avoir des ailes, et voyait la mort venir. Après quelque temps, la jeune fille revint, et lui dit plus doucement

:

— Il y a un peu d'espoir pour votre vie. La princesse, en voyant le mouchoir, l'a examiné à plusieurs reprises, et a souri sans paraître fâchée. Peut-être va-t-on vous relâcher, mais attendez

ici, et n'essayez ni de grimper aux arbres, ni de percer le mur. Si vous vous montrez, vous êtes perdu.

Le soir tombait et Tchen restait dans l'incertitude. La faim le tourmentait. Enfin la jeune fille vint allumer une lampe ; une femme de service la suivait, avec un plateau chargé. Tchen demanda

bien vite des nouvelles :

— J'ai profité d'un moment pour dire que si on voulait épargner le jeune homme du jardin, il fallait le renvoyer ; sans quoi il mourrait de faim.

La princesse est restée pensive et a dit : « Comment le laisser aller à la nuit noire ? » Et elle m'a chargée de vous apporter ceci. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle.

Tchen resta préoccupé et ne put reposer de la nuit. Le matin était déjà avancé quand la jeune fille revint lui porter à manger ; il la supplia de lui venir en aide. Elle répondit :

— La princesse n'a pas dit de vous mettre à mort, ni de vous délivrer. Nous ne sommes que des suivantes, et n'oserions l'importuner de questions.

Le soir tombait qu'il attendait encore, tout anxieux. La jeune fille entra en grande hâte.

— Malheur ! s'écria-t-elle. On a bavardé. La reine a tout appris. Elle a examiné le mouchoir et s'est emportée contre votre grossièreté. La punition n'est pas loin.

Pâle comme la cendre, Tchen la supplia à genoux, quand on entendit des voix et un mouvement. La jeune fille s'enfuit en levant les bras. Des femmes portant des cordes entrèrent en tumulte ; parmi

elles une servante qui regardait Tchen comme si elle le connaissait :

— Qui est-ce ? dit-elle. Mais c'est Monsieur Tchen.

Elle arrêta les autres.

— Pas encore ! Pas encore ! Attendez que je l'annonce à la reine.

Et elle sortit rapidement. Elle revint bientôt :

— La reine attend Monsieur Tchen.

Tchen la suivit, en proie à la terreur ; après avoir passé plusieurs portes, ils arrivèrent à une salle fermée d'un treillis d'émeraude aux agrafes d'argent. Une jeune femme leva le rideau et

annonça Monsieur Tchen. Une belle femme en tunique étincelante était assise au bout le plus élevé. Tchen tomba la face contre terre.

— Je suis un pauvre voyageur. Daignez épargner ma vie.

La reine se leva aussitôt et le prenant par la main :

— Sans vous je ne verrais pas ce jour. Mes servantes ne savent vraiment rien. Traiter ainsi un hôte comme vous ! C'est une faute impardonnable.

Elle lui fit servir du vin sur une nappe fleurie, dans une coupe ciselée. Tchen déconcerté n'y comprenait rien.

— Je regrette, ajouta la reine, de ne pouvoir vous rendre le présent que vous m'avez fait de l'existence. Mais votre poésie vous a gagné le cœur de ma fille. C'est sans doute la volonté du ciel.

Ce soir vous pourrez lui faire votre cour.

Tchen resta confus de voir s'accomplir son destin au delà de toute espérance, et ne savait que penser. Le soir une servante vint lui annoncer que la princesse était prête et l'attendait. Elle le

conduisit, souleva une tenture et soudain s'éleva joyeusement le son des orgues et des flûtes. Les degrés étaient couverts de tapis de feutre, et partout aux murailles luisaient les lanternes.

Une compagnie de jeunes femmes entouraient la princesse, et les effluves du musc flottaient dans l'espace. Ils entrèrent ensemble sous les rideaux, et l'amour s'empara de tous deux. Tchen dit

:

— Pauvre voyageur que je suis, ma vie ne suffirait pas à vous rendre hommage. J'avais sali votre mouchoir, et j'ai eu grâce de la vie. Mais obtenir votre main, c'est ce que, vraiment, je

n'espérais pas.

— Ma mère, répondit-elle, est la femme du roi du lac, fille du prince du fleuve. Une de ces années passées, comme elle allait rendre visite à ses parents, elle fut atteinte d'une flèche en

traversant le lac. C'est vous qui l'avez sauvée et guérie. Nous vous en garderons une reconnaissance éternelle. Ne soyez donc pas surpris d'un événement aussi imprévu. Le prince des dragons m'a

enseigné le secret de longue vie ; je veux le partager avec vous.

Tchen comprit alors qu'il se trouvait parmi les génies.

— Comment, demanda-t-il encore, la servante m'a-t-elle reconnu ?

— Sur la barque, ce petit poisson qui tenait la queue de l'autre, c'était elle.

— Mais si je ne devais pas être puni, pourquoi m'avoir tant fait attendre ma délivrance ?

— Je m'intéressais bien à votre talent, mais je ne suis pas libre. Combien je me suis tournée et retournée la nuit pour cela, c'est ce que les autres ne peuvent savoir.

Il soupira.

— Nous n'avons rien à nous envier. Et qui est la jeune fille qui m'apportait à manger ?

— Ne pensez-vous pas qu'elle fût ma meilleure amie ?

— Comment pourrai-je reconnaître tant d'amitié ?

Elle sourit :

— Nous vous devions le jour. Mieux vaut s'acquitter tard que jamais.

Il demanda aussi où était le roi du lac,

— Il est allé combattre les monstres et n'est pas de retour.

Après quelques jours, Tchen songea que les siens étaient sans nouvelles et devaient mourir d'inquiétude. Il envoya donc son domestique avec une lettre. On avait appris chez lui le naufrage, sa

femme et son fils portaient le deuil depuis plus d'un an. Ils surent ainsi qu'il n'était pas mort, mais doutaient qu'il revînt jamais de si loin. Six mois plus tard, il était là cependant, monté

sur un cheval richement harnaché, portant un sac rempli de pierreries. Dès lors sa maison fut la plus riche qu'on eût jamais vue, et le luxe en était extraordinaire. Il tenait table ouverte, et

son hospitalité était fastueuse. Si on lui demandait le récit de ses aventures, il s'exécutait sans rien dissimuler. Sept ou huit ans se passèrent ; il eut cinq autres fils. Un de ses amis

d'enfance nommé Leang avait passé dix ans dans le sud, comme fonctionnaire, et revenait par le lac ; il rencontra une jonque peinte, aux balustrades ciselées, aux fenêtres rouges ; des sons

légers d'orgues et de flûtes se répandaient comme une fumée. Une jeune fille ouvrit une fenêtre et s'accouda. Il aperçut alors, à l'intérieur, un jeune homme, assis, tête nue et jambes croisées ;

auprès et au-dessus de lui, une jeune fille de seize ans ; ils échangeaient des caresses. Leang crut à quelque partie de plaisir, et comme la course des deux embarcations était presque égale, il

resta en observation : il reconnut alors Tchen Meng-yun. Penché sur le bastingage, il l'appela à mi-voix. Tchen entendit, ordonna aux rameurs de stopper, et s'avançant sur la proue, pria Leang de

passer. Il aperçut une table magnifiquement servie. Tchen ordonna de lui faire fête. Aussitôt des jeunes femmes offrirent à Leang le vin et le thé, parmi des montagnes de trésors inconnus.

— Vous êtes donc devenu bien riche, dit-il avec surprise, depuis dix ans que je ne vous ai vu ?

Tchen sourit.

— Vous m'avez connu pauvre ; en prenant de la peine, n'ai-je pu arriver ?

Il lui demanda aussi qui était sa compagne.

— C'est ma femme, dit-il.

De plus en plus surpris, Leang demanda où il se rendait ainsi avec toute sa maison.

— Vers l'ouest.

Leang voulut questionner encore, mais Tchen se hâta de commander la musique, et aussitôt ce fut un bruit qui empêcha tout entretien. Cependant comme Leang voyait partout de jolies filles, il

feignit l'ivresse et cria :

— Monsieur Meng-yun, ne pourriez-vous me permettre de perdre mon âme un peu ?

— Mon ami, dit Tchen en souriant, vous êtes ivre. Mais voici une parure de femme que je veux donner à un vieil ami.

Et il fit apporter une perle énorme.

— Vous trouverez facilement à la vendre, ajouta-t-il, et cela vous montre que je ne suis pas avare.

Il prit congé là-dessus :

— Une petite affaire me presse et ne me permet pas de prolonger notre chère entrevue.

Il reconduisit Leang à son bord, puis fit larguer l'amarre et repartit à toute allure. Sitôt de retour, Leang courut chez Tchen qu'il trouva attablé avec des amis.

— Comment, s'écria-t-il, vous étiez hier sur le lac et vous voilà déjà arrivé ?

— Vous vous trompez.

Leang raconta, à l'admiration de tous, ce qu'il avait vu la veille. Tchen sourit.

— C'est une erreur. Comment pourrais-je me trouver en deux endroits à la fois ?

Personne n'y comprenait rien. À quatre-vingt-un ans Tchen mourait. Comme on allait l'ensevelir, on trouva son cercueil étonnamment léger : il était vide.