Jean-Baptiste Mondain-Monval (1882-1942)

LES CONQUÊTES DE LA CHINE

Une commande de l'empereur de Chine en France au XVIIIe siècle

Revue de l'art ancien et moderne, Paris, tome XVIII, 1905, pages 147-160.

- "Attiret, Damascène, Castiglione et Sichelbarth jouissaient de toute la confiance [de Kien-Long]. C'est à eux qu'il s'adressa pour élever un monument durable à sa gloire : il les chargea de faire seize grands dessins représentant ses conquêtes."

- "L'ouvrage terminé, Kien-Long s'en montre très satisfait. Le désir lui vient de le faire graver. Il a entendu parler d'un procédé, inconnu en Chine, grâce auquel on peut rendre parfaitement et dans toutes leurs parties les dessins sur des lames de cuivre, avec une netteté et un relief admirables ; il fera donc graver sur cuivre ses conquêtes, par des artistes européens."

- "Par décret impérial du 26e de la 5e lune, l'an trentième de son empire, autrement dit le 13 juillet 1765, [il] charge ses mandarins de faire graver en France, par les meilleurs artistes, seize grands dessins représentant des victoires qu'il a remportées dans la conquête du royaume de Chumgar et des pays mahométans voisins ; les préposés de la Compagnie des Indes à Canton les feront parvenir en Europe : quatre dessins seront envoyés par les premiers vaisseaux qui partiront ; les douze autres suivront sous peu. L'empereur insiste pour qu'on lui envoie de France sans faute, avec deux cents épreuves de chaque estampe, les planches gravées sur cuivre ; car il a intention d'en faire tirer de nouveaux exemplaires en Chine ; et, pour fournir à la dépense, il fait délivrer aux préposés de la Compagnie une somme de seize mille taëls."

Texte in extenso

Feuilleter

Télécharger

*

Sur les conquêtes de l'empereur de la Chine dans les années 1750, on pourra consulter dans la Bibliothèque Chineancienne, outre cette page

:

— Pour les données historiques : J.-M. Amiot, Conquête du royaume des Éleuths. — C. Imbault-Huart,

Conquête du Turkestan. — M. Courant, L'Asie centrale aux XVIIe et XVIIIe siècles.

— Pour la commande des 16 gravures : H. Cordier, Les conquêtes de l'empereur de la Chine. — P. Pelliot,

Les « conquêtes de l'empereur de la Chine ».

Sur internet, la consultation du site http://www.battle-of-qurman.com.cn est extrêmement enrichissante.

Tandis que les yeux sont encore fixés sur la Mandchourie, on lira peut-être avec curiosité la relation d'une commande de gravures faite par un empereur de Chine à la cour de France, au milieu du

XVIIIe siècle. Si invraisemblable que cela paraisse à une époque ou la Chine était complètement fermée aux Européens, il n'en est pas moins avéré que le fameux Kien-Long, un des plus grands

empereurs de la dynastie mandchoue, celui qui donna à l'empire chinois ses limites actuelles et traitait avec la Russie sur un pied d'égalité, eut un jour la fantaisie de faire graver ses

conquêtes par des artistes de Paris, et par les meilleurs, les Saint-Aubin, les Choffard, les Le Bas, les de Launay, les Masquelier, etc., sous la haute conduite du plus considérable d'entre eux,

du charmant, du spirituel Cochin le fils. On croit rêver en voyant ce farouche conquérant tartare confier la gravure de ses victoires sur les Kalmouks, les Cosaques, les mahométans du Turkestan,

aux délicats auteurs de tant de riens exquis, de tant de frivolités élégantes et mondaines ; aussi bien faut-il s'attendre à tout, dans ce XVIIIe siècle si mobile, si fécond en surprises ; ne

nous étonnons donc point, si Cochin retouche les gravures de la Chine, comme il retouchait jadis les eaux-fortes de Mme de Pompadour ; Choffard qui fit les cul-de-lampe des contes de La Fontaine

fera bien aussi l'encadrement des batailles de la Chine, et Augustin de Saint-Aubin gravera des images guerrières, de la même main qui dessina le Concert et le Bal paré.

L'empereur de Chine Kien-Long n'était pas un homme ordinaire. Prince guerrier et l'un des conquérants les plus glorieux parmi les empereurs de Chine, il avait une âme de poète et d'artiste : il

composa un poème en vers chinois à la louange de Moukden, sa chère ville, qui renfermait les tombeaux de ses ancêtres, et il ne dédaigna pas de décrire en accents lyriques tous le pays

d'alentour, avec sa faune et sa flore. Il avait des peintres attachés à son service dans la ville de Pékin, et ceci n'est pas pour surprendre, car il peignait lui-même. Mais ce qui ne laisse pas

de paraître étrange, c'est que les principaux de ces peintres étaient des missionnaires européens, le père Denis Attiret, français, le père Joseph Castiglione, italien, le père Ignatien

Sichelbarth, allemand, tous les trois de la Compagnie de Jésus, et le père Jean Damascène, italien, augustin déchaussé de la Congrégation de la Propagande.

Ils ne peignaient rien qui n'eût été vu et approuvé par le prince. Introduits dans l'intérieur du palais en grande cérémonie, ils devaient travailler dans un atelier gelé en hiver, brûlant en

été, à l'heure dite, suivant le bon plaisir de l'empereur, qui leur donnait à tort et à travers des ordres d'enfant gâté. Tantôt ils étaient entourés d'une foule de courtisans qui les accablaient

de compliments et de conseils ; tantôt ils travaillaient dans le même atelier que les peintres chinois attachés, comme eux, au palais impérial, dont il fallait, à l'occasion, recevoir des leçons

de bon goût. Un jour qu'Attiret peignait le portrait d'une dame chinoise dans la manière de Coypel et de Boucher, il s'aperçut que tous autour de lui gardaient le silence, au lieu de lui

prodiguer les éloges comme à l'ordinaire ; il devina qu'il avait dû commettre une lourde faute ; un vieux peintre chinois, élevant doucement la voix, se charges de l'éclairer : il blâma dans le

tableau « ces yeux vifs et brillants, ces joues vermeilles, cette physionomie hardie, ces bras qu'on voyait presque jusqu'aux coudes, ce cou découvert jusqu'à la naissance de la gorge » ; il

aurait fallu, au contraire, donner à la dame chinoise « un air de modestie, de timidité et de douceur », autrement, c'était « manquer de la peindre au naturel et dans la décence qui lui

convenait, c'était pécher contre le costume ». Que n'auraient pas donné Diderot ou Cochin le fils, pour entendre une pareille critique dans la bouche de ce Chinois authentique ! Quel argument

décisif contre le mauvais goût que ces sages paroles d'un philosophe de la Chine, et qu'il eût été piquant de les transcrire au vif, dans quelque opuscule ou dans un Salon !

Au reste, l'empereur les traitait avec la plus grande faveur. Fréquemment il leur envoyait

des mets de sa table, par quelque « mandarin en cérémonie ». Attiret, Damascène, Castiglione et Sichelbarth jouissaient de toute sa confiance. C'est à eux qu'il s'adressa pour élever un monument

durable à sa gloire : il les charges de faire seize grands dessins représentant ses conquêtes.

Bien entendu, ils durent exécuter leurs dessins dans le goût chinois. Ils avaient observé avec soin les moindres particularités du costume, les bijoux distinctifs de chaque personnage, selon les

théories des peintres du pays, qui se seraient crus déshonorés si par exemple, ils n'avaient pas peint d'un beau rouge les mains d'une femme de qualité, « dont les doigts, ajoutaient-ils, qui

sont de même couleur, doivent être minces, arrondis et se terminer en pointe. Ils sont, outre cela, toujours armés de longs ongles, qui sont arqués dans leur largeur, rouges sur la partie qui

couvre le doigt et de couleur perle dans tout le reste. Leur longueur n'est pas indifféremment la même : celle des ongles du pouce et du petit doigt l'emporte considérablement sur celle de tous

les autres ; de là vient qu'ils sont, pour l'ordinaire, revêtus d'un ongle artificiel d'or ou d'argent ». Suivant leurs conseils, les religieux avaient aussi dessiné les plus petits détails des

objets, arrangeant exactement les feuilles et les rameaux des arbres comme dans le naturel, avec le nombre exact des principaux filaments., ombrant les dessins le moins possible, car les ombres,

quand elles étaient un peu fortes, paraissaient des tâches à l'empereur.

L'ouvrage terminé, Kien-Long s'en montre très satisfait. Le désir lui vient de le faire graver. Il a entendu parler d'un procédé, inconnu en Chine, grâce auquel on peut rendre parfaitement et

dans toutes leurs parties les dessins sur des lames de cuivre, avec une netteté et un relief admirables ; il fera donc graver sur cuivre ses conquêtes, par des artistes européens.

Quand on apprend le désir de l'empereur, des compétitions s'engagent ; la Compagnie des Indes d'Angleterre fait tout son possible pour avoir la commande : mais le père Attiret, grâce à son

ascendant sur l'empereur et à l'autorité incontestable de son talent, procure cet avantage à la France. Kien-Long, par décret impérial du 26e de la 5e lune, l'an trentième de son empire,

autrement dit le 13 juillet 1765, charge ses mandarins de faire graver en France, par les meilleurs artistes, seize grands dessins représentant des victoires qu'il a remportées dans la conquête

du royaume de Chumgar et des pays mahométans voisins ; les préposés de la Compagnie des Indes à Canton les feront parvenir en Europe : quatre dessins seront envoyés par les premiers vaisseaux qui

partiront ; les douze autres suivront sous peu. L'empereur insiste pour qu'on lui envoie de France sans faute, avec deux cents épreuves de chaque estampe, les planches gravées sur cuivre ; car il

a intention d'en faire tirer de nouveaux exemplaires en Chine ; et, pour fournir à la dépense, il fait délivrer aux préposés de la Compagnie une somme de seize mille taëls, soit 112.800 livres,

le taël valant 7 fr 10.

Le décret était accompagné d'une lettre du père Joseph Castiglione, datée aussi de Pékin, le 13 juillet 1765, adressée au directeur des arts, et lui recommandant d'apporter dans les gravures « la

correction et la netteté la plus exacte ». Le tout est remis, avec les quatre premiers dessins, au marquis de Marigny, directeur général des Bâtiments du roi, et en cette qualité, président de

l'Académie de peinture, par M. de Méry d'Arcy, le 31 décembre 1766. Le ministre Bertin est également saisi de l'affaire, car un mémoire émané de ses bureaux représente au roi « qu'il serait à

propos d'exécuter en petit les quatre dessins sur des grands vases de belle forme de la manufacture royale de Sèvres, et de les exécuter en tapisserie à la manufacture royale des Gobelins : cela,

dit l'auteur du mémoire, donnerait à tout l'empire de la Chine une haute idée de la supériorité de nos artistes, de nos manufactures et de notre nation, et les Français ne seraient plus, comme il

le sont à la Chine, confondus avec les autres nations sous le nom d'Européens... Cela disposerait l'empereur en faveur de notre commerce, qui depuis quelques années a reçu le plus grand échec, en

punition de la mauvaise conduite des Anglais dans une affaire qui s'est passée il y a quelques années et dont nous supportons le préjudice ainsi que tous les autres Européens... En outre, la

religion chrétienne et la protection que le roi accorde aux mission étrangères en serait bien plus puissante. »

L'engouement était alors général pour les produits de l'art chinois, pour les étoffes, les paravents, les tentures, les éventails, les peintures dans le goût chinois. Dès le début du siècle,

Watteau avait peint au château de la Muette des Chinois et des Tartares, et après lui Boucher, Huet continuaient la tradition. Cette sympathie pour la Chine, pour le pays fabuleux où trônait,

croyait-on, le grand Mogol, et qu'on ne connaissait que par ses oranges et ses porcelaines, ne se traduisait pas seulement en une fureur de kiosques, de pagodes et autres chinoiseries, elle se

manifestait dans la littérature et sur le théâtre : Regnard n'avait pas dédaigné d'écrire une pièce en cinq actes, intitulée Les Chinois, dont les éditions s'étaient multipliées au cours du

siècle ; une scène lyrique, représentée à l'Opéra, le Chinois de retour, avait eu les honneurs de la parodie ; enfin Voltaire lui-même, avait adapté au goût français un vieux drame chinois du

XIIIe siècle, et fait applaudir en 1755, dans l'Orphelin de la Chine, le héros tartare

Gengis-Khan, sous les traits de Lekain.

Le marquis de Marigny ne pouvait manquer de partager le goût du jour. À son travail avec le

roi du 7 avril 1767, il éveillait la curiosité et l'intérêt de Sa Majesté pour cette commande singulière, et quelques jours après, le 19, il écrivait à Cochin :

« Il est temps, Monsieur, que vous preniez avec les graveurs que vous m'avez proposés, les

arrangements convenables pour l'exécution des gravures dont les dessins ont été envoyés en France par l'empereur de la Chine ; vous assemblerez donc ces artistes le plus tût qu'il vous sera

possible, et vous conviendrez avec eux du prix de chaque planche et du temps auquel ils seront tenus de rendre leur ouvrage parfait ; la somme de 10.000 livres que vous me proposez, attendu la

sujétion particulière qu'exigera le fini de l'ouvrage, ne m'a point paru excessive ; aussi je vous autorise à la leur promettre, ainsi que les 1.000 livres d'augmentation à celui à qui échoira la

planche la plus chargée ; quant au temps, vous n'ignorez pas qu'il est important que l'ouvrage soit fini dans les derniers mois de 1768, afin que les planches puissent être envoyées en Chine par

les vaisseaux de la Compagnie des Indes, qui partent d'ordinaire en décembre et janvier de chaque année ; vous me marquez, par votre lettre du 16 février, que les graveurs demandent jusqu'à la

fin de l'été de 1769 ; il faut faire vos efforts pour les engager à le promettre à la fin de 1768 ; une année entière de retard peut ôter à la France l'avantage de faire parvenir son ouvrage la

première, ce qui serait fâcheux, et nuirait à l'objet que j'ai eu en vue en proposant à S. M. de m'autoriser à faire remplir cette demande de l'empereur de la Chine avec un soin particulier ;

vous pouvez pour déterminer les graveurs à ce travail de manière à le terminer avant la fin de l'année prochaine, leur laisser entrevoir que je me prêterai dans ce cas sans peine à leur accorder

une gratification.

Je vous ai déjà prévenu que je vous proposerai au roi pour avoir l'inspection et la direction générale de l'ouvrage. Sa Majesté a agréé que vous en fussiez chargé ; ainsi vous n'avez point de

temps à perdre pour travailler à refaire ceux des dessins que vous m'avez marqués être inférieurs aux autres ; j'ai lu et approuvé les demandes que vous me faites pour ce travail, ainsi que pour

retoucher les épreuves et les amener à leur perfection, et vous serez payé en conséquence.

Je suis tout à fait d'avis que l'encadrure soit gravée sur un cuivre à part ; cela contribuera à accélérer l'ouvrage, et d'ailleurs, comme cet ornement n'est qu'accessoire et n'entre nullement

dans la demande, il est à propos que l'empereur de la Chine ait la facilité d'en faire usage ou non conformément à son goût ; j'agrée le Sr Choffard, que vous me proposez pour cette partie de

l'ouvrage ; votre proposition d'y faire usage des ornements de l'architecture européenne, mêlée avec des emblèmes tirés des propriétés des animaux et des plantes, me paraît ce qu'il y a de mieux,

quoique sûrement encore fort obscur pour des peuples aussi éloignés ; vous observerez seulement au Sr Choffard, qu'il est à propos que les fleur de lis y soient abondamment employées.

À l'égard du papier, puisqu'il n'est point question de réduction du dessin, celui des manufactures françaises n'ayant que 36 pouces de largeur me paraît en effet bien petit, et le peu de marge

qui resterait aurait mauvaise grâce ; il faudra conséquemment faire usage de celui de manufacture étrangère, puisqu'il est d'ailleurs très beau et très bon ; ceci au reste n'a rien de pressant,

je verrai quand les planches approcheront de leur perfection à prendre un parti sur cela.

Je n'ai rien à vous dire quant au goût dans lequel cet ouvrage doit être exécuté ; vous êtes déjà prévenu que les Chinois préfèrent l'exactitude et le fini de l'exécution, à tout ce qui

caractérisent chez nous le génie et le talent ; il est juste qu'ils soient servis à leur gré ; ainsi c'est à vous à recommander aux graveurs de s'y conformer avec grand soin, et d'y

veiller.

Le 22, les quatre graveurs choisis par Cochin font leur soumission : Jacques-Philippe Le Bas

se charge du dessin du père Castillon, Augustin de Saint Aubin prend celui du père Damascène, Prévost celui du père Sichelbart, Jacques Aliamet celui d'Attiret ; tous s'engagent à graver les

planches « d'après et conforme aux dessins des missionnaires, ainsi qu'aux améliorations qui pourront y être faites par M. Cochin, pour la somme de 10.000 livres pour chaque planche, demandant

1.000 livres en commençant, 3.000 livres lors de l'épreuve à l'eau-forte, 3.000 livres aux premières épreuves retouchées au burin, et les 3.000 livres restantes à l'entière terminaison de

l'ouvrage ».

Malgré le zèle de Marigny à presser les graveurs, à prévenir Cochin « de l'utilité dont il

peut être pour le commerce de la nation française que les quatre premières gravures soient envoyées en Chine à la fin de l'automne 1768 », il ne peut les envoyer qu'à l'automne de l'année

suivante ; sans entrer dans le détail des retards et des paiements successifs qu'on peut suivre mois par mois dans la correspondance de Cochin avec le marquis de Marigny, nous dirons seulement

que lorsque ce dernier quitta l'administration des bâtiments, en juillet 1773, elles n'étaient pas encore toutes finies. et ne parvinrent au complet à Pékin qu'en 1774 : les dernières quittances

des graveurs reçues dans les bureaux de l'abbé Terray, sont datées du 15 janvier 1774.

Comme les premières sont du 23 mai 1767, cela fait donc sept années passées à graver les estampes de la Chine. Cochin avait d'ailleurs prévenu M. de Marigny « qu'un graveur ne pouvait pas,

surtout avec le fini et les soins qu'on exigeait, graver une de ces planches en moins de deux ans » ; et il faut reconnaître qu'il n'avait rien négligé pour amener l'œuvre à sa perfection.

D'abord il avait engagé les habiles gens qu'il avait chargés des premiers dessins, Le Bas, Augustin de Saint Aubin, Prévost, Aliamet, Choffard, à se charger encore d'un dessin chacun ou même de

deux ; puis il avait cherché encore quelques graveur à qui il connaissait des talents suffisants : de Launay, Masquelier, Née, pour leur distribuer le reste des estampes. Tous ces graveurs

avaient déjà l'habitude de travailler ensemble ; les planches composées par Le Prince pour illustrer le compte-rendu de la-mission de l'abbé Chappe, envoyé à Tobolok par l'Académie des sciences,

afin d'observer le passage de Vénus, avaient été gravées tout récemment par divers artistes, parmi lesquelles précisément Le Bas, de Launay et Augustin de Saint-Aubin. Ce dernier était d'ailleurs

collaborateur et l'interprète favori de Cochin : à l'avènement de Louis XVI et de Marie-Antoinette, quand Cochin inventa des allégories en leur honneur, c'est Saint-Aubin qu'il choisit pour

préparer l'eau-forte de ces compositions, avec Choffard pour en inventer l'encadrement, et c'est lui qui fit agréer Saint-Aubin à l'Académie en 1770.

Cette entente parfaite entre les plus délicats artistes du XVIIIe siècle nous apparaît une fois de plus dans cette collaboration des gravures de la Chine : l'engagement des graveurs à graver les

planches, « d'après et conforme aux améliorations qui pourraient y être faites par M. Cochin », nous prouve qu'ils n'avaient nullement l'amour-propre, la fierté légitime d'ailleurs, mais

facilement irritable, de nos artistes modernes, et éclaire d'un jour singulier ces âmes de peintres et graveurs de l'ancien régime, qui avaient encore toute la docilité et la bonhomie des

artisans-du moyen-âge. Parcourons la correspondance de Cochin avec le marquis de Marigny ; nous y trouvons la preuve que le travail de Saint-Aubin, de Le Bas, de Prévost, était revu et corrigé de

sa propre main, et que ces excellents artistes suivaient comme des écoliers dociles les indications du maître : au mois de septembre 1768, Cochin écrit :

« La première estampe, de M. Le Bas, a eu a l'eau-forte tout le succès qu'on pouvait

désirer, mais néanmoins il y a encore beaucoup à faire, car dans ces sortes d'ouvrages à peine l'eau-forte la plus heureuse peut-elle se compter pour un tiers du travail ; afin d'accélérer, sur

cette eau-forte, avec très peu de travail depuis, j'ai eu la patience de retoucher une épreuve qui vaut presque un second dessin. Il y a plusieurs mois que M. Le Bas la suit, mais malgré toute

son assiduité, je l'ai vue ces jours passés, et il n'est pas encore en état de m'en donner une seconde épreuve, qu'il faudra encore que je retouche, et ma retouche lui donnera encore du travail

peut-être pour un mois ou deux, car c'est ainsi qu'il faut compter en gravure.

La seconde planche venue depuis est une de M. de St Aubin. Elle est venue assez heureusement à l'eau-forte, mais plus tard que celle de M. Le Bas, parce qu'il a fallu qu'il attendît que j'eusse

rectifié le dessin qui, étant du père Damascène, était des moins bons. Conséquemment, il ne pourra avoir achevé que quelque temps après M. Le Bas.

La troisième à l'eau-forte est de M. Prévost. C'est la plus chargée de toutes, et on ne peut l'attendre, que quelque temps après les deux premières.

La quatrième est une seconde de M. Le Bas, mais elle a essuyé des accidents fâcheux à l'eau-forte, dont la réparation lui donnera beaucoup de travail.

La cinquième est une de M. Aliamet ; elle est mordue, mais elle a aussi souffert dans plusieurs parties qu'il faut raccommoder, c'est pourquoi il n'en a point encore montré d'épreuves, parce

qu'il répare d'abord les manquements.

Ne résulte-t-il pas de cette lettre que la planche 5, par exemple, est bien plus l'œuvre de

Cochin, que celles de Le Bas ? Et il en est ainsi durant toute la durée de l'ouvrage, dont il est l'auteur véritable. Le marquis de Marigny lui avait donné pleins pouvoirs, et le roi lui permit

de suspendre tous les autres ouvrages dont il était chargé pour son service, afin de donner tous ses soins à l'exécution des gravures ; aussi refait-il une partie des dessins, qui étaient

vraiment par trop chinois, sans ombre aucune ; dès le mois de mai 1767, il refait un dessin du père Damascène, qui était des moins bons ; il déclare travailler fortement à la rectification des

dessins, en septembre 1768 ; et, le 14 août 1772, il écrit à Montucla qu'« il n'a encore point écrit à M. le marquis, parce qu'il a été si pressé par M. Le Bas, pour un dessin de la Chine qui lui

est destiné, qu'il a travaillé avec excès et sans se détourner un seul moment ». Il rend compte au marquis de Marigny, au fur et à mesure, du travail des graveurs ; c'est de Le Bas qu'il semble

le plus satisfait. « M. Le Bas va le plus assidûment et le plus vite, et même le mieux à tous égards », écrit-il le 1er mai 1768 ; et le 18 juillet 1769 : « J'ai beaucoup à me louer de son

assiduité, de la beauté de son travail, et surtout de sa diligence ».

Rien n'est négligé : on fait venir les planches de cuivre d'Angleterre ; Cochin ne se sert que d'un seul imprimeur, parce que, dit-il, « il n'y en a qu'un en qui l'on puisse prendre une entière

confiance, soit pour ses talents, qui sont fort au-dessus de ceux des autres, soit pour sa probité qui est reconnue ». Il choisit le Sr Beauvais et c'est le Sr Prudhomme, marchand-papetier, qui

fournit les papiers qui sont les meilleurs. Les graveurs sont largement payés : la somme de 10.000 livres par planche, (soit 14.000 francs environ) qu'ils reçoivent, est un fort joli prix pour

l'époque, étant donné que les estampes, malgré leur grandeur, ne représentent pas un travail très considérable ; elles sont fort peu ombrées, et l'obligation de travailler à la chinoise

déchargeait les artistes des plus grandes difficultés de la gravure, qui consistent dans les nuances du clair-obscur. Celui qui a la planche la plus chargée reçoit même 1.000 livres

d'augmentation.

De son côté, le marquis de Marigny tient les directeurs de la Compagnie des Indes au courant du travail, dont il se montre fort enthousiaste : « Il y a tout lieu de croire, leur écrit-il, que

l'on verra avec étonnement, à la Chine, ces morceaux de la gravure européenne.

En tout cas, on les y attendait avec impatience : l'empereur Kien-Long insistait pour avoir les planches originales, et il ordonnait même qu'on fît venir de France une presse à imprimer, que le

Sr Beauvais, imprimeur en taille-douce, se chargea de fournir.

En 1774, les planches, avec cent exemplaires qu'on en tira, furent envoyées en Chine ; il n'en fut réservé qu'un très petit nombre pour la famille royale et la bibliothèque au roi, ce qui a rendu

cette suite de la plus grande rareté. Ces estampes portent deux pieds neuf pouces de longueur sur un pied sept pouces de hauteur ; elles furent imprimées pour l'empereur de la Chine et pour le

roi, sur du papier fabriqué spécialement, nommé « Grand Louvois », ayant trois pieds quatre pouces et demi de longueur sur deux pieds six pouces et demi de hauteur.

Les seize estampes portent, avec les noms du dessinateur et du graveur, la mention : Cochin direxit. Elles ont été évidemment, pour la plupart, très remaniées par Cochin, et l'on reconnaît dans

plusieurs d'entr'elles l'ordonnance théâtrale qu'il affectait à cette époque ; mais les détails copiés sur le vif par les missionnaires, les particularités du paysage, du costume, des

physionomies, avaient été respectés conformément aux prescriptions de l'empereur de la Chine.

Conquérants et vaincus, Tartares mandchous et Kalmouks, soldats de l'empire et pasteurs nomades, défilent au naturel en ces tableaux pittoresques ; ce sont des types, des costumes, des paysages

exacts que nous avons devant les yeux ; et nous surprenons dans le détail de leur vie journalière, les mœurs des races guerrières et des tribus pastorales du centre de l'Asie, telles qu'elles

existaient au milieu du XVIIIe siècle.

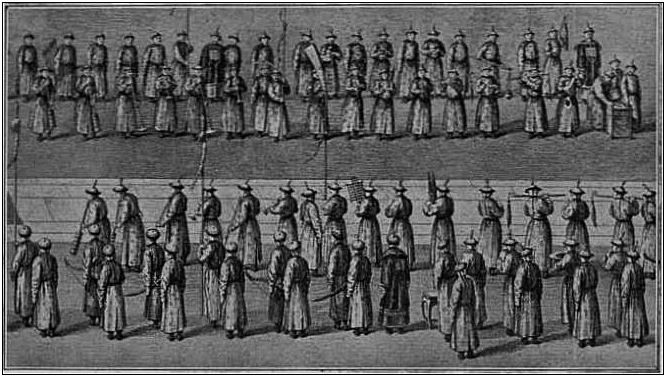

Voici les Tartares mandchous, avec leurs yeux petits, leur nez camus, leur visage jaunâtre et rasé, gardant seulement la longue queue nattée sous la calotte, serrés dans de longues tuniques, bien

campés sur de courts étriers ; ils ont au côté droit leurs carquois, garnis de flèches, au côté gauche leurs arcs fameux ; ils pressent de leurs grosses bottes leurs chevaux, vifs, se ruent sur

les Éleuths, les Kalmouks, la foule des piétons, lançant des flèches et brandissant le cimeterre ; derrière eux, formant la réserve d'artillerie, se tiennent des chameaux, portant les canons sur

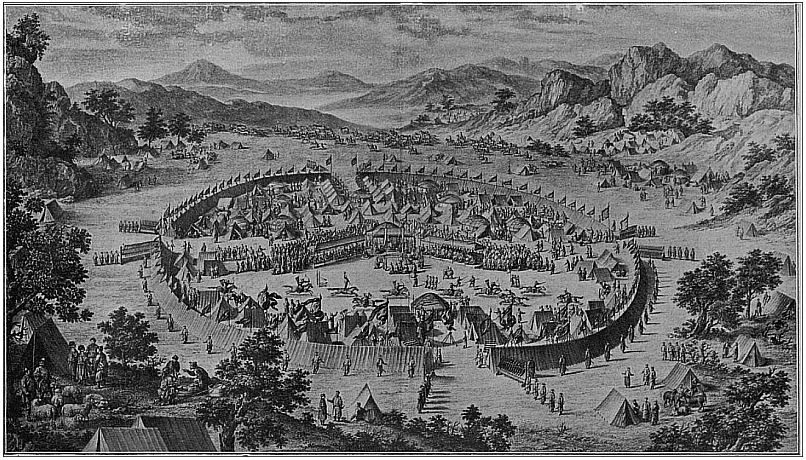

des affûts de bois. Lorsque la guerre leur laisse du répit, et qu'ils ont dressé leur camp, aux tentes de feutre de forme circulaire, ils se livrent aux jeux et aux exercices militaires : dans la

vaste plaine entourée d'un cirque de montagnes, ils s'élancent au grand galop de leurs chevaux ; « les premiers de l'univers », pareils à des centaures ivres de mouvement et d'espace, décochant

des flèches, sans but ; ou bien, ils luttent à main plate, ou bien encore ils goûtent le plaisir de la chasse, qu'ils regardent comme une des « cérémonies de l'empire ».

Parfois on les passe en revue : voici les généraux, avec leur cortège de piques, d'étendards, de bannières ; vêtus de robes richement brodées, parés de colliers, la plume de paon ou le bouton

surmontant la calotte, souvent couverts de casques d'acier à cimier ; ils se dirigent vers le centre de la plaine ou l'on a élevé une estrade ; c'est là qu'aux yeux de toute l'armée, dans les

plis jaunes, rouges ou bleus des huit drapeaux multicolores, flotte, invariable et unique, le dragon impérial.

Voici maintenant les Éleuths, les Hasachs, avec leurs pommettes saillantes, leur nez épaté,

leurs yeux obliques et bridés, leurs lèvres grosses et livides dans une face olivâtre ; tous, ils portent le grand bonnet pointu à larges bords, garni de fourrures, le « kalpak » national ;

tribus d'agriculteurs et de pasteurs, ils promènent leurs tentes rondes de feutre à travers toutes les steppes de l'Asie centrale.

Voici le pays lui-même, avec son décor tourmenté, ses montagnes, ses gorges, ses vallées tortueuses, où se répandent en combattant comme des ruisseaux de Tartares ; ses rochers extravagants, à

l'équilibre invraisemblable, qui suspendent au-dessus de l'abîme des arbres puissamment tordus, aux branches crispées comme les griffes d'un dragon. Voici le tchatkan, de la classe des hauts

pins, dont les feuilles pointues sortent d'une même gaine, toujours au nombre de cinq ; le sombre mailassoun, cette espèce de cyprès qui pousse sa vie au delà de cent siècles, dont les branches

touffues s'étendant horizontalement forment des couches symétriques ; il garantit des ardeurs du soleil le vert acacia et le pâle saule ; voici le frêne altier qui, après quatre-vingts siècles,

n'est encore que dans son printemps. Parfois, le paysage devient plus tranquille et plus serein, s'élargit en une charmante vallée, parsemée de constructions à plusieurs étages de toits, aux

angles relevés et couverts de tuiles demi-cylindriques ; parmi les prairies pointent de petites collines, avec des villages fortifiés, dont on voit courir les créneaux sur l'extrême bord de la

roche, et se dresser les maisons en forme de pyramides quadrangulaires tronquées.

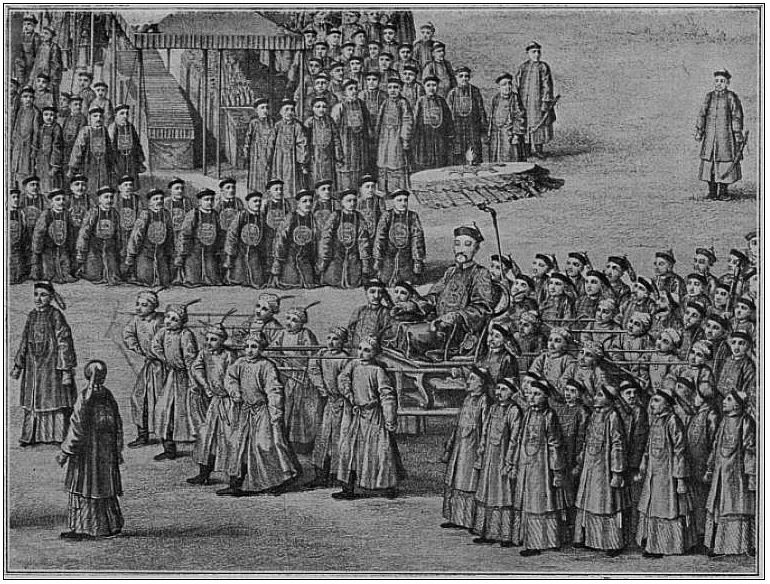

Et, dominant tout le décor, l'empereur Kien-Long nous apparaît avec l'expression énergique de son visage rasé, aux moustaches tombantes... Le voici qui reçoit, à Gého, les hommages des Éleuths ;

au premier étage du palais sous la galerie à balustrade qui domine toute la cour d'honneur, il se tient assis sur un trône, entouré des princes du sang, des ministres et des mandarins des

différents ordres, vêtu d'une longue robe ornée de franges précieuses, brodée sur la poitrine, surchargée aux épaules, étincelante du jaune réservé à la famille régnante... En bas, dans la cour,

les Eleuths, la natte coupée, sont agenouillés, offrant le tribut, et tout autour, les soldats de l'empereur, rangés par files, leurs longues tuniques tombant jusqu'aux pieds et serrées à la

ceinture, soufflent dans les trompettes et les flûtes de cérémonie, ou bien, brandissant au bout d'une perche la natte symbolique, l'ornement et la force de l'ennemi.

Le voici encore qui reçoit les hommages des peuples vaincus, des différentes hordes, des Pourouths, des Faugouths, des Tourgouths et des mahométans de la petite Boukharie ; tous, coiffés du

kalpak, sont à genoux sur le passage de l'empereur, qui passe triomphalement sur un palanquin porté par seize eunuques, abrité d'un parasol, précédé et entouré d'un cortège de militaires et de

mandarins à plumes de paon...

Que sont devenues ces estampes ? À Pékin on dut considérer avec une curieuse admiration ces

produits lointains d'un art délicat ; et elles eurent sans doute une place d'honneur dans le palais impérial ; puis on les oublia peut-être dans quelque coin poudreux ; on perdit le souvenir de

l'hommage rendu par le grand conquérant chinois à la civilisation française... Qui sait si, au sac de Pékin, en fouillant les décombres, un soldat français n'a pas remué, du bout de sa

baïonnette, quelques paperasses jaunies, sans se douter qu'il avait là sous les yeux une preuve singulière de notre renommée artistique au XVIIIe siècle ? Et d'ailleurs aurait-il pu le

croire.

Elle est pourtant vraie, cette chose incroyable. Oui, l'empereur de cette Chine fermée, défiante, hostile au reste du monde, mystérieuse et lointaine, fut ébloui par le soleil de notre art ; il

fit d'un Français son premier peintre ; confia la gravure de ses propres conquêtes à des artistes français ; et l'on vit ce nouveau Tamerlan commander à Paris une presse à imprimer, ce farouche

guerrier tartare se mettre en rapport avec le spirituel et aimable Cochin le fils, avec le propre frère de Mme de Pompadour, le marquis de Marigny, directeur des Bâtiments, Académies, Jardins et

Arts de Louis le Bien-aimé.