Francis Goré (1883-1954)

ÉCRITS SUR LE THIBET

- La Chine au Thibet, Revue La Géographie, XXXIV, 1920, pp. 209-234.

- Dans le Tibet indépendant, Revue La Géographie, XXXVII, 1922, pp. 237-251.

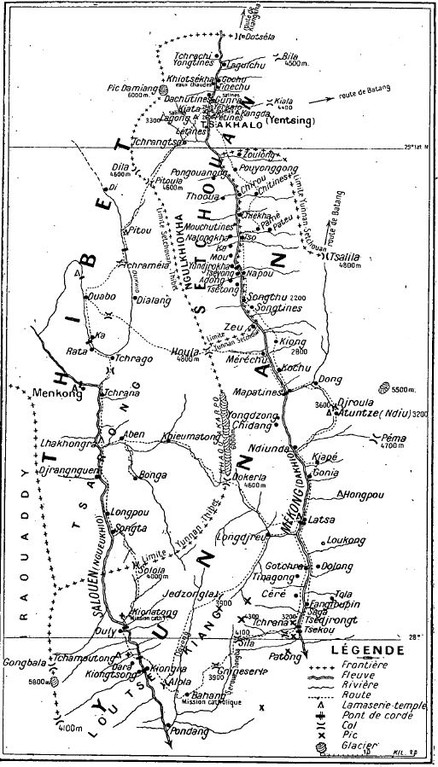

- Notes sur les Marches tibétaines du Sseu-tch'ouan et du Yunnan, BEFEO, XXIII, 1923, pp. 319-398.

- À la frontière yunnano-thibétaine, Revue La Géographie, XLII, 1924, pp. 597-612.

- L'Angleterre au Thibet, Revue La Géographie, XLVII, 1927, pp. 57-66.

- Le lamaïsme est-il le bouddhisme indien ?, Revue La Géographie, XLVII, 1927, pp. 282-291.

Extraits : La Chine au Thibet. Sous les T'ang et les Song. — Dans le Thibet indépendant. Septembre 1920. — Notes sur les

marches tibétaines.

À la frontière yunnano-thibétaine. — Le lamaïsme est-il le bouddhisme indien ?

Feuilleter

Télécharger

Les premières conquêtes de la Chine au Thibet remontent aux Han Occidentaux, deux siècles

avant notre ère, mais les peuplades thibétaines ou K'iang restèrent en fait indépendantes. Bien plus dans les siècles suivants, les Barbares K'iang envahirent à plusieurs reprises le territoire

de l'empire. Sous la dynastie des Tsin, les deux familles thibétaines Fou et Yao y fondèrent même les royaumes des Tsien-Tsin (350-394) et Heou-Tsin (384-417).

La suzeraineté de la Chine au Thibet, suzeraineté nominale, ne commence que sous la dynastie des T'ang, après que le conquérant Lentsanso se fut emparé des tribus K'iang et eut fondé le royaume

du Thibet (Ten-pen, T'ou-fa ou T'ou-fan).

En 635, le fils du conquérant Strongtsan envoyait une ambassade à l'empereur T'ai-tsong. L'empereur, qui craignait ce turbulent voisin, prit cette démarche en considération et fit reconduire les

ambassadeurs par un envoyé chargé de nouer des relations. Le Thibet se reconnaissait vassal de la Chine. Quelques années plus tard, 641, le même empereur accordait au roi du Thibet la main d'une

princesse chinoise Ouen-tch'en. Strongtsan lui avait préparé le palais de Rasa qui devint peu après Lhassa.

Les relations amicales ne furent pas de longue durée. En 663, les Thibétains chassaient du Koukounor où elle s'était établie depuis plus de trois cents ans, la horde toungouse des Toukouhouen, et

coupaient de la sorte aux Chinois la route de leurs possessions de l'ouest. Le Tsaïdam et le Tarim tombaient tour à tour en leur pouvoir. Vers 680, le royaume du Thibet s'étendait de l'Himalaya à

l'Altaï. Enhardies par leurs succès, les hordes thibétaines font de fréquentes incursions dans le Kansou actuel. En 763, elles profitent des troubles qui divisent l'empire pour envahir la vallée

de la Wei et s'emparent de Tchang-an, capitale de la Chine. Obligées de se retirer, elles recommencent de plus belle leurs incursions et leur razzia dans le bassin supérieur du fleuve Jaune.

L'empereur Tetsong conclut avec le roi thibétain Kilitsan un traité de paix aux termes duquel le Thibet reconnaît de nouveau la suzeraineté de la Chine, 783. Ce traité gravé sur une stèle ou

doring se dresse encore à l'entrée du temple principal de Lhassa et constitue le plus ancien document de l'histoire thibétaine. Le Thibet y est désigné sous le nom de Sitsang.

L'histoire des relations de la Chine au Thibet est étroitement liée au lamaïsme. Il n'est donc pas sans intérêt de rappeler à grands traits l'introduction du bouddhisme au Thibet et la création

du lamaïsme. Il entrait sans doute dans la politique impériale d'orienter les sauvages de l'Ouest, ses vassaux, vers le bouddhisme avec l'espoir que cette religion les inclinerait vers la paix.

Quoi qu'il en soit, les deux femmes de Strongtsan, l'une népalienne, l'autre chinoise, contribuèrent pour une large part à la conversion de leur mari au Thibet. À leur instigation, Strongtsan

envoya une ambassade au nord des Indes, et ses envoyés en rapportèrent un alphabet avec les doctrines bouddhistes.

Le bouddhisme du nord des Indes, mille ans après la mort de son fondateur, n'était plus le bouddhisme primitif. Chakya Mouni avait prêché à ses adeptes une doctrine d'un vague déconcertant et

d'une application peu pratique. Il exigeait des efforts continuels dans le but de détruire tout attachement et d'obtenir le Nirvana. Les différentes écoles qui développèrent cette doctrine

finirent par rejeter tout dogme et par inventer un panthéon de protecteurs que les dharanis ou formules efficaces pouvaient rendre propices.

Ce bouddhisme tantrique, en entrant au Thibet, emprunta encore une foule de divinités secondaires de la religion locale, le bönisme. Malgré ces concessions, la religion nouvelle ne fait pas de

progrès au Thibet pendant plus d'un siècle et ne s'y implante sérieusement qu'en 747, date de l'arrivée des moines indiens Padma Sambhava et Santa Rakahita. Ils fondèrent ce qu'il est convenu

d'appeler le lamaïsme, mélange de magie, de démonolâtrie et de tantrisme.

La Chine ne s'était pas trompée dans son calcul. Le bouddhisme lui permettrait de vivre en paix... Les luttes entre la religion primitive et le bouddhisme d'abord, entre les sectes lamaïques

ensuite, occupent quatre siècles. La secte semi-réformée des Saokya émerge déjà.

La confédération thibétaine se désagrège, les lamaseries puissantes gouvernent à leur guise. Les Tangoutains (d'où le nom de Tangout donné parfois au Thibet) avaient fondé sur les rives du fleuve

Jaune le royaume Si Hia dont les chefs prirent place parmi les familles régnantes de la Chine (946-1207).

Les Mossos originaires du Thibet Oriental avaient, eux aussi, profité des luttes religieuses et civiles pour fonder au VIIIe siècle dans le Yunnan actuel le royaume Lantchao avec Likiang pour

capitale.

Le roi du Thibet central envoyait bien de temps à autre des ambassades à son suzerain, mais les empereurs de Chine qui n'avaient plus rien à craindre d'un Thibet divisé et faible, négligeaient

son amitié.

À plusieurs reprises, le gouverneur de la province tibétaine voisine de Markhang

(Bas-Khang), nous avait invité à Kiangkha, capitale de la province. Ce fut pour répondre à son aimable invitation que mon collègue, le père V. Nussbaum et moi, entreprîmes le voyage de Yerkhalo à

Kiangkha, du 6 au 13 septembre 1920.

6 septembre. — Du plateau de Yerkhalo, nous descendons sur le bord du Mékong, au village de Gunra, dernier

village mosso. Un peu au-dessus du village, un pont de corde reliait jadis les deux rives du Mékong appelé ici Da kio ou La kio. En 1905, les Tibétains s'étant révoltés contre la Chine, défense

fut faite de le rétablir. Depuis lors, la population de la rive droite du Mékong doit franchir le fleuve, au village de Kiatha, sous l'œil vigilant des autorités chinoises.

Nous passons dans le village de Tinechu, propriété de la lamaserie de Khangda — source d'eaux chaudes — pour arriver dans la vallée encaissée et chaude de Laguichu, nombreux arbres fruitiers :

pêchers, poiriers, noyers et grenadiers.

Les hameaux disséminés dans la vallée ont été détruits en 1912, par les troupes chinoises, à cause de leur participation au pillage et à l'incendie des villages des Salines. Les ruines ne sont

pas encore complètement relevées. Pour éviter d'être de nouveau pillés, à la dernière avance des troupes de Lhassa, en 1917, les habitants de la vallée demandèrent protection aux envahisseurs,

s'engageant à payer un faible tribut et à fournir des corvées aux soldats tibétains : ce qui ne les empêche pas de rester sujets de la Chine et corvéables à merci. Le ubesset (maire) chez lequel

nous prenons notre réfection vient d'achever de reconstruire sa maison. Un Angkhien débite consciencieusement ses prières devant une table basse, et l'inséparable bol de thé beurré. De Laguichu,

une route conduit à la passe du Bila et de là au village du Ru, dans la vallée de Dzongun. Elle a été suivie par M. Jacques Bacot, en 1907.

Sur la rive opposée, un peu en amont de Laguichu, village de Tchrachi yongtine, dernier village dépendant de la Chine, sur la rive droite du Mékong, comme Laguichu en est le dernier village sur

la rive gauche.

À partir de là, il n'y a plus de route sur les bords du fleuve : des montagnes rocheuses aux flancs escarpés ferment l'horizon. On éprouve la sensation d'être arrivés au bout du monde. La montée

de Dotséla n'est pas longue, mais elle est très abrupte. C'est là que l'armée tibétaine, durant les premiers mois de 1918, attendait les troupes chinoises qui ne se présentèrent point. Elles

eussent du reste été écrasées, tant la position des Tibétains était forte. Cette montagne est devenue la limite (provisoire ?) du Tibet indépendant. Nous pénétrons sur « la terre des esprits ». À

notre gauche, un glacier brille au soleil du midi ; sur les bords du torrent qui en descend, une minuscule vallée de verdure jette une note gaie dans ce gigantesque chaos. En face de nous, droit

au nord, quelques terrasses suspendues sur un abîme un peu plus haut ; au nord et nord-est, deux vallées ou plutôt deux ravins cultivés : Tsamdo. Nous entrons sous bois et notre route est bordée

d'abricotiers sauvages. Au-dessous un torrent roule ses eaux dans la direction du Mékong dont on ne saurait soupçonner le cours, si nous ne l'avions quitté deux heures plus tôt. En pénétrant plus

avant dans le ravin, nous côtoyons d'imposantes ruines : murs de terre battue que les pluies et les ans n'ont pu désagréger. Une série de ndobong (quadrilatères sur lesquels les pieux bouddhistes

déposent en ex-voto des ardoises portant la sentence sacrée « O ma ni pé mé ong ») nous indique le voisinage du village. Il est situé à quelques dizaines de mètres au-dessus de la route. Notre

maître de maison met un certain empressement à nous recevoir, mais il nous prévient que la chambre des hôtes est envahie par les puces. Qu'à cela ne tienne, le temps paraît au beau, nous

coucherons sur le toit.

Les hameaux des deux vallées de Tsamdo avaient, après la division des Marches tibétaines en sous-préfectures, été rattachés à la sous-préfecture de Yentsing. À cause de la distance qui la

séparait du centre de la sous-préfecture, les corvées étaient particulièrement difficiles. Ils profitèrent de la p.240 présence des troupes de Lhassa à Khiangkha pour tourner le dos à la Chine.

De prime abord, ils ne gagnèrent pas au change : plus de 300 soldats tibétains s'établirent dans la région et vécurent aux frais de la population. Actuellement il ne reste plus qu'une escouade

(10 hommes). Mais que ferait la Chine, si elle réussissait par la diplomatie ou par les armes à reconquérir le pays ?

7 septembre. — La nuit a été plus que fraîche sur notre toit. Dès cinq heures nous mettons le pied à

l'étrier. Une demi-heure plus tard nous passons sur le dzong (forteresse) occupé par la petite troupe tibétaine. L'ascension de Lhongla est relativement douce. Au col, panorama superbe : dans la

direction du nord-est plateaux à perte de vue ; au-dessous de nous, forêts épaisses ; au milieu de tout cela, un village, un seul, que nous n'atteindrons qu'après trois heures de route. La

descente dans la forêt est aisée. Au pied de la montagne, nous ne sommes pas peu surpris de trouver quelques maisons, et une vallée bien cultivée. Nous sommes sur la rive droite de la rivière de

Kiangkha, au village de Kétotines. La rivière qui vient du nord se dirige vers l'est. La vallée est étroite, l'agriculture est favorisée par l'eau de nombreux ravins, le blé et l'orge sont

mûrs.

Nous remontons la rivière de Kiangkha, bordée de collines boisées. À partir du Bongni la vallée s'élargit quelque peu, mais le blé et l'orge sont remplacés par des prairies. La lamaserie de

Paragun est délicieusement située au milieu d'une immense pelouse. La culture reprend aux environs de Tséoundo ; la vallée atteint là un kilomètre de large. La vallée est bien peuplée. Sur la

colline voisine, les lamas construisent un temple ; l'ancien avait été détruit par les soldats chinois. Sur le toit d'une maison voisine de la nôtre le Khong niérts'ong (intendant du gouverneur)

a fixé sa tente. Il est à Tséoundo, depuis quelques jours, pour régler un procès. En 1917, il était chef de la garde nationale tsaronnaise ; à deux reprises, il voulut, sans ordres, dit-on,

s'emparer des Salines. Il fut battu par le commandant Yang té-sé et blâmé par son supérieur, qui a sans doute oublié cette algarade. À notre arrivée, il se hâte d'envoyer un courrier au

gouverneur pour le prévenir de notre voyage.

8 septembre. — La vallée est plus large, les collines déboisées et moins hautes, nous sommes dans la région

des plateaux. Nous rejoignons un cavalier tsaronnais qui se rend à Kiangkha, pour un procès. Il nous décrit la misère du peuple : d'après ses dires, les corvées sont très pénibles. Les Tsaronnais

doivent, à leurs frais, se rendre fréquemment à Atuntze et en rapporter sucre, thé, toiles, etc. pour leurs maîtres. Les Chinois exigeaient aussi les corvées, mais payaient les services. Nous

sommes rejoints par un groupe d'amazones qui, ornées de leurs plus beaux atours, se rendent, au galop de leurs chevaux, aux danses de Kiangkha. À huit heures trente, notre compagnon de route nous

indique un rideau d'arbres. Kiangkha est blotti derrière. Sur le plateau, une infinité de rats sans queue se chauffent au soleil. Ils ont littéralement creusé le sol. Nous passons devant le camp

tibétain qui paraît abandonné. La ville ? de Kiangkha dans laquelle nous faisons notre entrée se compose d'une unique rue assez large, bordée de maisons basses. Au milieu du village, deux maisons

dominent : la lamaserie Eulségun et le dzong (palais !) du gouverneur. Dans ce vaste bâtiment, ancienne résidence du sous-préfet chinois, le gouverneur nous a fait préparer une chambre. Son homme

d'affaires nous y reçoit, le gouverneur est très occupé : il doit assister à la comédie qui durera tout le jour. Sur ces entrefaites, une sonnerie anglaise nous avertit que le gouverneur quitte

sa résidence, la lamaserie voisine (comme il a l'intention de reconstruire son palais, il s'est transporté à la lamaserie). L'escorte du gouverneur se compose d'une vingtaine de soldats, habillés

à l'européenne, bourgeron et pantalon de toile jaune, brodequins et molletières, le couvre-chef est de même matière que le vêtement. Derrière eux, quatre gardes habillés de velours rouge, puis

viennent le gouverneur à cheval, sa femme, dont la monture est conduite par deux valets, les officiers (kouts'aub) et le personnel de la maison du gouverneur. Cette cavalcade, suivie de toute la

population, qui se tient respectueusement à distance, se rend dans l'enceinte réservée à la comédie.

Nous profitons de la liberté dont nous jouissons pour faire notre tour de ville, c'est vite fait. Le village ne compte qu'une trentaine de maisons, reconstruites par les corvéables en 1918, après

la capitulation de la troupe chinoise. Quand les soldats chinois apprirent l'avance des troupes de Lhassa, ils brûlèrent le village et se retirèrent dans la lamaserie et le « dzong ». Sur

l'emplacement de la pagode chinoise vouée au dieu de la guerre, Kouan-ti, le gouverneur a construit un petit chalet. Le dieu protecteur de la cité (Tch'eng-houang) n'a pas reçu plus d'égards que

Kouan-ti et son temple est démoli. En dehors du village, deux enceintes murées et entourées d'arbres, ceux que nous apercevions ce matin, sont propriétés du gouverneur et de la lamaserie. La

lamaserie se compose d'une vaste cour centrale dont le fond est occupé par le temple ; un artiste a abandonné une statue de terre glaise inachevée. La lamaserie est vide tout comme le village,

lamas et laïques sont à la comédie.

Notre domestique s'est mis à la recherche du père Renou ; l'opération est aisée, tout le monde à Kiangkha sait où reposent les restes du « Chinois de Bouga ». C'est ainsi qu'on appelle le

fondateur de la Mission catholique du Tibet. Nous nous rendons nous-mêmes dans le ravin indiqué : il répond parfaitement aux indications laissées par nos missionnaires. Le tertre qui contient les

ossements du défunt est effondré. Ce tertre abandonné depuis cinquante-cinq ans a été respecté des lamas eux-mêmes.

En rentrant au village, notre attention se porte sur un trapèze auquel sont appendus deux fouets. Un Chinois qui rôdait autour de nous et ne cherchait qu'une occasion d'entrer en conversation,

nous en explique l'usage. Il sert, nous dit-il, à attacher les coupables condamnés à la flagellation. Ceux qui reçoivent ce châtiment, sont suspendus nus au trapèze, et les bourreaux les

fustigent sans répit. Et pendant que nous regagnions notre domicile, notre Chinois s'étend sur ce sujet, avec une certaine complaisance. À la porte d'entrée du « dzong » nous n'avions pas encore

remarqué quelques paires de mains suspendues à une colonne extérieure. Notre cicérone qui nous les indique nous déclara que depuis son entrée en charge, le gouverneur a ordonné bon nombre

d'amputations. Les opérateurs étirent bien la peau qu'ils lient fortement au-dessus du membre à amputer, et à l'aide d'un sabre tranchent ou scient. Ordinairement les parents et amis du supplicié

sont autorisés à lui donner leurs soins. Ils ramènent la peau sur la plaie et plongent le moignon dans de la graisse d'agneau bouillante, pour arrêter l'hémorragie. Ce supplice serait préféré à

celui de la flagellation. Par respect de la morale bouddhique, sans doute, la peine capitale est rarement infligée ; si quelqu'un est jugé indigne de vivre, il est cousu vivant dans une peau de

yak et jeté au fleuve.

Toujours suivis de notre Chinois, nous montons sur la terrasse de la maison. Il nous donne d'intéressants détails sur la région. Au nord est le village de Diangkha, d'où les Chinois ont fait

Kiangkha. Le village où nous sommes s'appelle Gartok. Après la conquête de Yo Kong-ye, dans les premières années du XVIIIe siècle, le camp chinois se trouvait à Diangkha. Les Chinois n'occupèrent

Gartok que longtemps après, pour protéger soi-disant le gouverneur tibétain, auquel ils avaient donné le titre de commandant (in kouan), mais plus probablement pour le surveiller de plus près.

Cette entrée en matière amène notre homme à nous donner son « curriculum vitae ». Sous l'empire, il faisait partie de la troupe chinoise et avait pris femme dans la région. Depuis l'avènement de

la République, il a repris son ancien métier de tailleur et a rempli tour à tour le rôle d'interprète au prétoire chinois et au « dzong » tibétain. Jusqu'à présent, il a été assez habile pour se

faire accepter dans le camp vainqueur. Il a été témoin de la prise de Kianghka par les Tibétains, en 1912, de la destruction du village par les Chinois, à leur retour de Batang qu'ils avaient

débloqué, et plus récemment, en 1918, de la capitulation de ses compatriotes. D'après lui, lors de l'avance tibétaine, il ne restait que quelques dizaines de soldats chinois dans la citadelle, le

gros de la troupe s'était porté au secours de Tchraya, laissant femmes et enfants à Kiangkha. Quand les Tibétains se présentèrent, les femmes, par leurs supplications et leurs larmes attendrirent

leurs maris et protecteurs, qui se rendirent. Les femmes furent autorisées à suivre leurs maris en Chine, par les Indes, ou à rentrer dans leur famille. Bon nombre d'entre elles préférèrent vivre

en la compagnie des soldats de Lhassa.

Le Chinois, mis en verve, nous dépeint les horreurs du régime tibétain. Au fond pourtant, il ne désire pas trop le retour de ses compatriotes : une nouvelle volte-face ne serait peut-être pas

prise au sérieux par les autorités chinoises ! Un corvéable, mis à notre disposition, enhardi par les confidences de l'interprète, nous assure qu'il doit rester six mois par an, à Gartok, en

service commandé.

De notre toit, nous avons une vue superbe sur la prairie et les collines voisines, vers le nord, route de Tchraya, un peu vers l'est, route de Saguen. Au sommet des collines, les Chinois avaient

établi des postes de défense ; les pierres en ont été entassées, surmontées de drapeaux superstitieux ; elles témoignent maintenant de l'esprit pacifique et religieux des Tibétains.

La nuit nous surprend devant ce tableau. Le gouverneur et son escorte rentrent à la lamaserie dans le même apparat qu'ils en étaient sortis le matin. La femme du gouverneur tibétain de Lhassa

porte un diadème triangulaire, à la base duquel les cheveux se divisent en deux tresses.

Vers neuf heures, couvre-feu, sonnerie anglaise. Le silence se fait autour de nous, un héraut crie quelques avertissements.

Le royaume de Mounia (Mao-nieou ou Gou-tong (Yu-t'ong), qui constitue la région actuelle de

Ta-tsien-lou, faisait, deux siècles avant notre ère, partie de l'empire chinois. L'empereur Wou des Han occidentaux avait soumis les barbares du Sud-Ouest (Yun-nan oriental) et établi, sur les

bords du Min, la commanderie de Kien-wei, pour faciliter les relations de l'empire avec ses nouveaux sujets. Les barbares de l'Ouest, c'est-à-dire des principautés de K'iong et de Tso (séparées

par le Ta-siang ling) et du royaume de Mounia, voulant profiter des largesses de l'empereur, firent leur soumission au ministre Sseu-ma Siang-jou. Tout le pays fut administré par deux officiers

du titre de tou-wei. En l'an 6 de l'ère kien-yuan (135 avant J.-C.), le Tso forma la commanderie de Chen-li et le royaume de Mounia fut mis sous sa dépendance. A la suite d'une révolte des

indigènes, en 100 avant J.-C., Mounia fut détaché de Chen-li et forma le district de Mao-nieou.

Une légende qui s'est conservée jusqu'à nos jours veut que le célèbre Tchou-ko Leang (181-234 A.D.) ait envoyé son lieutenant Kouo Ta au pays de Mao-nieou pour y forger des flèches, d'où le nom

de Ta-tsien-lou, « forge de flèches ». Les Chinois ont accrédité cette légende en donnant le nom de Tchou-ko à un quartier de la ville et celui de Kouo Ta à une pagode et à une montagne voisine.

Plus vraisemblablement, le nom de Ta-tsien-lou n'est que la transcription du nom tibétain Tartsédo. Ce nom de Tartsédo a lui-même excité la curiosité des voyageurs européens. Certains ont

prétendu qu'il signifiait « réunion du Tar et du Tsé », du nom des torrents qui se réunissent à la porte de l'Est. Cette explication n'a qu'un défaut : les deux torrents en question ne sont pas

connus sous ces noms. Les trois mots tibétains qui composent le nom de Tartsédo signifient : « réunion au pic du drapeau ». A cette époque reculée, Tartsédo n'était pas le centre du royaume. Le

chef indigène ou roi de Mounia (Mounia gyelbo) résidait au village de Seurong. Celui que l'histoire chinoise considère comme le fondateur de la dynastie, A-nan-houei, aurait aidé Tchou-ko Leang

dans sa lutte contre le rebelle Mong Hou et aurait reçu en retour le titre de ming-tcheng-sseu.

Dans les premières années de la dynastie des T'ang (618-907), les Tibétains devinrent de redoutables voisins. L'empereur T'ai-tsong pour se concilier leur roi Sron btsan sgam po, lui donna une

princesse chinoise en mariage (641) et lui envoya une statue du Buddha, qui, dit l'histoire, arrivée à Lha-gun (3 jours au N.-O. de Ta-tsien-lou), s'alourdit au point que ses porteurs durent l'y

abandonner. Durant le VIIIe siècle, les Tibétains de Mounia firent de fréquentes incursions dans le région de Ya-tcheou, K'iong-tcheou et Tch'eng-tou. Pour prévenir ces invasions et en fermer la

route fut créée la sous-préfecture de Fei-yue à l'extrémité Sud-Ouest du Chen-li. La montagne qui sépare le Sseu-tch'ouan des Marches porte encore le nom de Fei-yue et l'assistant du sous-préfet

de Ts'ing-ki, en résidence à Yi-t'eou, porte le titre de Fei-yue fen hien.

Dans la suite, la Chine se contenta de décerner des titres à celui qu'elle considérait comme son vassal. Sous les Cinq Dynasties (907-960), le roi de Mounia porta le titre chinois de

ngan-fou-sseu, qui fut changé en celui de siuan-wei-sseu par les empereurs de la dynastie des Song (960-1280). À l'avènement des Ming, le chef de Mounia et celui de la tribu Wa se reconnurent

vassaux de l'empire. À la même époque, un certain Yu Po, originaire du Kiang-si, qui s'était distingué par son zèle au service de la nouvelle dynastie, reçut le titre de centurion de Chen-pien

(frontières de Chen-li). Le roi de Mounia A-wang-kien-ts'an avait chassé de son territoire les compagnons de l'infortuné Houei ti, qui s'étaient retirés dans le Kieou-long actuel. Il reçut de

Yong-lo, en 1406, le titre de siuan-wei-che-sseu. Le sceau qui lui fut remis à cette occasion portait : « Siuan-wei-che-sseu préposé aux affaires civiles et militaires de Ho-si, Yu-t'ong et

Ning-yuan ». Le petit chef de Wa reçut le titre de tchang-kouan-sseu de Leng-pien, tandis qu'A-kiao était nommé Chef des dix-mille familles de Tsa-li.

Dans les dernières années des Ming, les Tibétains du Mounia s'emparèrent des territoires situés à l'ouest du Ta-tou ho.

Quand les Mandchous eurent consolidé leur trône, les chefs de la région se rangèrent sous leur domination. Celui de Leng prit le nom chinois de Tcheou et reçut un sceau de l'empereur. En 1666, la

Chine dut intervenir à Mounia et enquêter dans une affaire de succession. Elle reconnut Teng-tcheng-tch'e-pa pour roi de Mounia et lui remit un nouveau sceau. Trois ans plus tard, les Tibétains

menacèrent de franchir le T'ong ho ; le chef de Leng leur en interdit le passage et les défit à Heou-tseu-p'o en face de Leng-tsi.

Pour surveiller ses turbulents voisins, la Chine établit une garnison à Houa-lin-p'ing. D'abord forte de 200 hommes et commandée par un chef de bataillon (cheou-pei), elle fut, en 1695, mise sous

les ordres d'un colonel (ts'an-tsiang) et ses effectifs furent augmentés. En 1699, une révolte éclata dans le camp tibétain de Ta-tsien-lou. Le roi de Mounia fut assassiné. Le général des troupes

provinciales, T'ang Hi-chouen, entra en campagne et porta son armée sur Mo-si-mien au sud et Ta-kang au nord. Avec le concours des chefs indigènes de Mou-p'ing, de Leng-pien et de Chen-pien, il

vint à bout de la résistance, mais non sans peine ; ses troupes avaient subi un sanglant échec à Ta-kang et l'un de ses officiers supérieurs avait trouvé la mort dans le combat. Les deux

officiers tibétains Tch'ang-tsö et Tsi-lie, fauteurs de la révolte, furent mis à mort ; Kong-k'o, la veuve du chef indigène assassiné, reçut le gouvernement de Mounia ; le chef de Chen-pien fut

élevé à la dignité de tchang-kouan-sseu et un certain Kou-lieou-ts'i-li fut chargé de Tsa-li. La Chine profita de cette victoire pour porter les limites de l'empire au Ya-long kiang. Les chefs de

Tchan-touei, La-kouen, Pa-ti, Guéschi, Tchosskia et les quarante-huit subalternes du roi de Kiala firent leur soumission au vainqueur. Ils furent confirmés dans leurs fonctions, reçurent des

titres chinois, les premiers celui de ngan-fou-sseu, les quarante-huit autres celui de centurion (t'ou-po-hou), et furent, avec le nouveau chef des mille familles (t'ou-ts'ien-hou) de Tsa-li,

rattachés au gouvernement de Mounia. Un pont suspendu fut jeté sur le Lou ho et deux autres furent construits à Chen-ts'ouen et à Leng-tsi. À l'occasion de ces travaux, l'empereur K'ang-hi offrit

des stèles pour rappeler la prise de possession de la région par la Chine.

En 1702, un intendant des douanes fut établi à Ta-tsien-lou pour développer l'importation du thé et recueillir le produit de la douane. Il fut aidé dans son office par quatre délégués établis à

Fei-yue-ling, à Leang-lou-k'eou (sur la route de T'ien-ts'ouen à Lou-ting), à Lou-ting et à Kong-tch'ou, et protégé par une garde de cinquante soldats. En 1706 fut créée la vice-brigade

(hie-tchen) de Houa-lin ; les deux bataillons Li-ya et Ngo-pien furent mis sous ses ordres. Elle avait pour mission de veiller sur la région comprise entre Mou-p'ing et la frontière du

Kien-tch'ang.

Le roi de Mou-p'ing mourut en 1710, laissant un enfant en bas âge. Sa femme Sang-kie, fille du chef indigène de Mounia, lui succéda. Unique héritière de la famille royale de Mounia, elle ajouta

ce vaste territoire à celui de Mou-p'ing.

Dans les années qui suivirent, les peuples récemment soumis aidèrent la Chine à réprimer les révoltes survenues au Kien-tch'ang ; durant la campagne chinoise au Tibet en 1719, ils furent mis à

contribution pour assurer le service du ravitaillement. Après la campagne, tous les chefs indigènes rattachés au Sseu-tch'ouan et connus sous le nom des dix-huit t'ou-sseu reçurent des titres et

des sceaux. Le chef de Mounia et de Mou-p'ing eut mission de recueillir le tribut qu'ils devaient payer à la Chine, fonction qui lui donnait un droit de préséance. En plus des cinquante-cinq

précédents, soixante-cinq chefs nouveaux, parmi lesquels ceux du Dégué, de Batang, de Litang et des clans Hors, héréditaires pour la plupart, se trouvèrent placés de ce fait sous la dépendance

immédiate du roi de Mounia et de Mou-p'ing.

La ville de Ta-tsien-lou était alors située un peu au sud de la ville actuelle. Elle fut détruite par le débordement du torrent voisin, dû, paraît-il, au glissement d'un glacier. En 1725, la

reine Sang-kie trouva la mort lors d'un tremblement de terre ; son fils Kien-ts'an-ta-kie lui succéda. Quand le dalai lama, convaincu de complicité dans la révolte de Lhassa en 1727, fut exilé à

Kata tout le peuple de la région fut employé à la construction de la lamaserie de Houei-yuan, qui devait être sa résidence, et du camp chinois de T'ai-ning. Pour le service du dalai lama et du

camp, le ming-tcheng-sseu fit abandon de la plaine de Kata. Le siège de la vice-brigade fut transféré à T'ai-ning et Ta-tsien-lou reçut le bataillon Feou-ho. À cette occasion, la Chine confisqua

bon nombre de terrains pour l'usage du camp. Jusqu'alors les seuls propriétaires étaient les chefs indigènes et les lamaseries. Deux autres bataillons furent créés, celui de Ning-ngan d'abord à

Tao-fou puis à Tsio-lo-sseu et celui de Tö-tsing à Ho-k'eou. Les bataillons Li-ya et Ngo-pien furent rattachés à la brigade du Kien-tch'ang.

De cette époque datent l'établissement d'un assistant du préfet (fou-t'ong-tche) de Ya-tcheou, à Ta-tsien-lou, et la construction des murs et des trois portes de la ville. Le commissaire des

douanes fut placé sous la dépendance de l'assistant-préfet.

À la mort du roi de Mou-p'ing et de Mounia, ses deux fils, nés de la concubine Wang che Yao-yao se partagèrent le pouvoir. L'aîné assuma le gouvernement de Mou-p'ing ; le second prit celui de

Mounia, qui devint Kiala. Le nom patronymique des chefs de Mou-p'ing était Kien, corruption du mot Kiang, de Kiang-si, province d'origine du fondateur de la dynastie. Le roi de Mounia, en prenant

possession de son trône, changea son nom de Kien-ts'an en celui de Kia-lo-ts'an ; d'où ce nom de Kiala. La Chine chargea les deux frères de recueillir le tribut des chefs de la région et donna la

préséance à celui de Mou-p'ing. Depuis lors, le chef de Mou-p'ing est désigné sous le titre de ta-t'ou-sseu ou premier chef indigène. Le dalai lama reçut en 1734 l'autorisation de rentrer à

Lhassa. La vice-brigade rentra à Houa-lin-p'ing ; les bataillons Ning-ngan et Tö-tsing furent supprimés ; les bataillons Li-ya et Ngo-pien furent rattachés à la vice-brigade, qui changea son nom

de Houa-lin en celui de T'ai-ning, en souvenir de son passage dans cette localité. Le bataillon Feou-ho, à Ta-tsien-lou, assumait la garde des postes de T'ai-ning, Tsio-lo-sseu, Ho-k'eou et

Rongmé Tchragou. Le bataillon Houa-lin desservait les postes de Lou-ting et Yi-t'eou.

Sous le règne de K'ien-long, en 1770, le roi de Kiala aida la Chine à soumettre le Kin-tch'ouan. Après la création de la vice-brigade de Meou-kong , le camp chinois de Rongmé Tchragou resta sous

la dépendance de Ta-tsien-lou, et la région nouvellement conquise fut ouverte à la colonisation chinoise. Le quartier général de la vice-brigade de T'ai-ning fut transféré à Ta-tsien-lou et elle

prit le nom de Feou-ho hie.

En 1792, le peuple de Kiala prit part à la campagne du Népal et le roi reçut un bouton du second degré. Quand la Chine eut doté de garnisons tous les principaux centres, de Ta-tsien-lou à la

frontière du Népal, elle nomma le mandarin civil de Ta-tsien-lou intendant militaire (kiun-leang-fou), titre qu'il a porté jusqu'à la révolution de 1911. Les indigènes, fermiers et sujets de

leurs chefs, étaient soumis à la corvée et devaient assurer le service des transports. Toute la région de Ta-tsien-lou, la vallée du Ta-tou surtout, fut envahie par les marchands et agriculteurs

chinois. À l'Ouest de Ta-tsien-lou, les Chinois se tibétanisèrent assez rapidement. Les colons et les marchands, ne pouvant introduire de femmes chinoises dans « la terre des herbes », épousèrent

des femmes indigènes, et leurs enfants furent élevés à la tibétaine.

L'assistant-préfet, à Ta-tsien-lou, secondé par un adjoint (tchao-mo), le surveillant de la police (siun-kien) à Lou-ting-k'iao, les petits officiers militaires à T'ai-ning, Ho-k'eou, Tao-fou et

Kan-tseu, étaient chargés de rendre la justice à leurs nationaux et, dans certains cas fixés par la loi ou la coutume, aux indigènes eux-mêmes. Cette double administration civile et militaire,

juxtaposée à l'administration indigène, resta en vigueur sous la dynastie mandchoue.

Dans le cours du XIXe siècle, le roi de Kiala céda la partie méridionale de son territoire, le Métérong, à son voisin le roi-lama de Mou-li ; le chef de Mou-p'ing divisa son territoire en faveur

d'un de ses parents, qui fut reconnu chef du Yu-t'ong par la Chine. Vers 1850, les Lolos du Leang-chan envahirent le sud du Kieou-long actuel et reconnurent l'autorité du ming-tcheng-sseu. À

partir de cette époque, le peuple de Kiala fut souvent en guerre avec son puissant voisin du Tchan-touei.

Dans les premières années du règne de Kouang-siu, vers 1880, Ta-tsien-lou fut érigé en préfecture mineure indépendante (tche-li-t'ing). À une époque plus rapprochée de nous, Pa-ti forma deux

principautés, celle de Pa-ti au Nord et celle de Pa-wang au Sud ; les 600 familles de la vallée inférieure de Tamdong se donnèrent un chef et se mirent sous la protection du roi de Kiala.

Après la campagne anglaise au Tibet (1904), la Chine se proposa d'exploiter les mines d'or de la région. À T'ai-ning, elle se heurta au mauvais vouloir de la lamaserie, soutenue par le

Tchan-touei ; les lamas détruisirent le village chinois. Les troupes de Ta-tsien-lou eurent vite fait de les mettre à la raison. Ils furent contraints de réparer les dommages causés et

assistèrent impuissants au pillage de leur lamaserie.

Après la campagne de Tchao Eul-fong, il fut question de créer dans les Marches une nouvelle province sous le nom de Si K'ang. Ta-tsien-lou devint préfecture majeure, sous le nom de K'ang-ting, en

1907. En 1910, la vice-brigade Feou-ho, qui n'avait de militaire que le souvenir de sa gloire passée, fut supprimée. L'année suivante, Tchao Eul-fong fut élevé à la dignité de vice-roi du

Sseu-tch'ouan. Avant de quitter les Marches, il exigea des chefs indigènes la restitution des sceaux qu'ils avaient reçus de la Chine, établit l'impôt et se proposa de diviser le pays en

sous-préfectures. La révolution antidynastique, le départ de Fou Houa-fong, continuateur de l'œuvre de Tchao Eul-fong, l'exécution de ce dernier, les troubles dont la région fut le théâtre,

entravèrent l'organisation projetée.

En 1912, K'ang-ting est rabaissée au rang de sous-préfecture. Lou-ting et Ho-k'eou, cette dernière sous le nom de Ya-kiang, deviennent les sièges de sous-préfectures nouvelles. La perception de

l'impôt donne lieu à une révolte dans le Kieou-long ; à peine est-elle réprimée qu'une autre éclate dans l'angle N.-E. du Kiala. Le roi de Kiala, qui avait joué un rôle actif dans la ligue

T'ong-tche en 1911, va rejoindre les révoltés de Pa-ti, Pa-wang et Tamdong. Ces deux révoltes apaisées, deux délégués sont chargés d'administrer les districts de Tan-pa (formé en partie des

territoires de Tamdong d'une part, de Pa-ti et de Pa-wang de l'autre, d'où le nom de Tan-pa) et de Kieou-long (1914). L'année suivante éclate la rébellion du commandant Tch'en P'ou-san et de ses

troupes. Le pont jeté par M. Kérihuel, ingénieur français, sur le Yalong, en amont de Ho-k'eou, est mis hors d'usage par les révoltés. La paix renaît ; les représentants de la République chinoise

administrent directement les territoires des anciens chefs indigènes : Kiala, Yu-t'ong, Tsa-li, Leng-pien, Chen-pien. Cinq sous-préfectures ont été établies dans ce territoire, sans compter

Tao-fou qui englobe toute la partie Nord de l'ancien royaume de Kiala : K'ang-ting, Lou-ting, Ya-kiang, Tan-pa et Kieou-long. Ta-tsien-lou est devenu le centre des Marches du Sseu-tch'ouan et le

quartier général du commissaire d'occupation (tchen-cheou-che).

En 1922, le ming-tcheng-sseu, accusé de tentatives de révolte, est incarcéré dans les prisons de Ta-tsien-lou. Il réussit à s'évader et se noie dans la rivière voisine. Avec lui disparaît le

dernier roi de Kiala.

12 septembre. — Le village de Yerkalo, situé sur la rive gauche du Mékong à quelque 300

mètres au-dessus du fleuve, fait partie du groupe de Ts'akhalo et n'est séparé de Pétines, centre de la sous-préfecture chinoise de Yentsing, que par un ravin profond. Il nous faut d'abord

traverser le Mékong, large de 60 à 80 mètres, et pour ce faire, glisser sous le câble de bambou qui en relie les deux rives : c'est en été le seul moyen de communication. L'opération n'est pas

sans danger ; que le câble rompe ou que l'un des pieux auxquels il est attaché cède et le voyageur tombe à l'eau pour n'en plus sortir vivant. À tour de rôle bêtes et gens sont attachés sous ce

câble et lancés dans le vide. Les mulets peu habitués à ce genre de locomotion pendent lamentablement ou gigotent comme pour chercher un point d'appui ; souvent ils ne peuvent atteindre le but,

il les faut tirer à l'aide de courroies passées dans la glissière jusqu'à ce qu'ils puissent toucher terre et être aisément détachés. Les hommes habiles dans ce sport remontent la courbe à l'aide

des poignets.

Du pont nous gagnons le village de Kiata, qui, naguère, dépendait du Thibet. Après sa conquête de 1720, la Chine n'avait gardé sur la rive droite du Mékong que l'enclave des Salines.

Le Mékong coule dans un étroit couloir où souffle un vent perpétuel ; les deux rives du fleuve sont couvertes de terrasses, les unes creusées dans le flanc de la montagne, les autres bâties sur

pilotis. Actuellement cette étrange cité est morte, la crue du fleuve a recouvert les puits d'eau salée et le travail des salinières (il n'y a que des femmes occupées à ce travail) consiste à

tremper pilots et chevrons dans des citernes pour en extraire le sel dont ils sont imprégnés.

De Kiata il ne faut pas moins de deux heures pour atteindre le sommet de l'arête de Lagong. À mi-côte, nous laissons souffler nos mulets : une vieille qui ne se soucie pas sans doute de recevoir

notre visite, sort de sa maison, les pouces levés vers le ciel, nous conjure de ne pas entrer chez elle : elle a un malade à la maison. La croyance populaire veut que la maladie s'aggrave du fait

de la présence d'un étranger. Un chemin en zigzag nous conduit aux ruines de Lagong. Cette lamaserie, jadis puissante, perchée à 1.000 mètres au-dessus du fleuve commandait les vallées du Mékong

et de Kionglong et fermait la route du Thibet. Durant les révoltes de 1907, 1912 et 1918, elle servit de retranchement aux milices de Lhassa ; les Chinois, fatigués d'avoir toujours à la réduire,

l'incendièrent.

Dans la soirée nous atteignons un misérable hameau, Tchrang-tso (trois familles), et y passons la nuit.

13. — Nous remontons le torrent du Dila, la vallée est étroite et boisée, les pieux lamaïstes ont gravé dans l'écorce des plus beaux arbres la sentence sacrée : « O mani padmé houm ! »À l'orée de

la forêt, la vallée est couverte de rhododendrons nains ; plus haut, la terre est gercée et comme soulevée par un suprême effort de la nature. La passe est, près de là et le froid y est vif

(4.600 m). Depuis 1918, ce col est la limite de la Chine et du Thibet.

La descente dans la vallée du Tsaoua Iukhio n'est pas très rapide, je ravin est inhabité. Nous arrivons de bonne heure à Pitou, construit sur une terrasse en bordure de la rivière, le village

compte une trentaine de feux et une lamaserie dont le Bouddha vivant jouit d'une grande réputation. La rivière Tsaoua Iukhio, qui prend sa source sur le plateau de Pachu et arrose Dzogong et

Tchrayul, a donné à cette vallée le nom de Tsaouarong, qu'il ne faut pas confondre avec le Tsarong voisin.

14. — Nous passons la rivière sur un pont en encorbellement, long de 30 à 35 mètres, et montons insensiblement la colline du Khioméla (col sans eau) ou Tchraméla (col sans rochers). Nous

retrouvons devant nous la rivière que nous venions de quitter : elle a fait une première boucle au sud et en fait une seconde à la hauteur du Tchraméla, cherchant dans ce chaos de montagnes sa

route vers le Salouen. Ce col forme la limite du Tsarong. Du pied de la colline, la route se poursuit à flanc de montagne, à quelque 500 mètres au-dessus du Tokio. À Ouabo nous rejoignons la

route suivie jadis par M. J. Bacot : c'est la route des pèlerins. Oua ou Ouabo est composé de trois hameaux étagés à l'entrée d'un étroit plateau.

Entre Oua et Ka, nous croisons un groupe de pèlerins qui achèvent leur pèlerinage au Khaouakarpo (Génie de la Neige blanche). Ils poussent devant eux quelques ânes chargés de leur viatique et un

superbe mouton « tabou ». Ils rapportent de la montagne sacrée quelques bambous qu'ils lieront à l'une des colonnes de leur cuisine, en souvenir de leur pèlerinage. Ka ou Kapo est une minuscule

plaine située sur la rive droite du Iukhio ; dans ce village, chaque famille possède un métier à tisser, les lainages du Tsarong, jarretières pour bottes thibétaines et ceintures sont

particulièrement estimés.

Il ne manque pas de gens instruits, voire même de savants, pour déclarer que le bouddhisme

s'est conservé pur de tout mélange dans les lamaseries du Thibet et qu'il faut aller chercher la véritable doctrine de Chakiamouni au delà des Himalayas. La population thibétaine, disent-ils,

comme celle des Indes avant l'ère chrétienne, n'est-elle pas encore divisée en deux classes : moines et laïques, et, affirmation purement gratuite, les sectes lamaïques ne correspondent-elles pas

aux écoles bouddhiques qui surgirent aux Indes après la mort du fondateur ? Et si, d'aventure, les mêmes savants peuvent affubler d'une terminologie thibétaine doctrines et divinités bouddhiques,

ils ne sont pas éloignés de croire qu'ils ont victorieusement prouvé leur thèse, à savoir que le lamaïsme n'est autre que le bouddhisme indien.

À vrai dire, les différentes écoles qui ont développé la doctrine du Maître l'ont tellement défigurée que Bouddha lui-même ne saurait la reconnaître. Essayons pourtant, d'après les travaux des

indianistes et des sinologues, puisque aussi bien le lamaïsme s'est alimenté aux sources indiennes et chinoises, de dégager les doctrines généralement attribuées au fondateur. Bouddha (Sang

rgyas) avait prêché à ses adeptes une doctrine d'un vague déconcertant et d'une application difficile : il n'admettait pas de divinité et, partant, point de grâce ; il exigeait de la part de ses

disciples des efforts continuels dans le but de détruire tout attachement, tout désir, et d'obtenir la délivrance de la transmigration. Pour aider ses disciples à solder par leurs propres forces

la dette morale qu'ils avaient contractée dans le cours de leurs existences actuelles et antérieures, il se contentait de leur prescrire des règles de morale. Cette doctrine du chacun pour soi

est connue sous le nom d'Hinayana. La doctrine altruiste du mahayana (thépa khienbo) sortit tout naturellement, comme le fruit de la fleur, de l'Hinayana égoïste (Thépadmanpa) tant il est vrai

que l'amour du prochain est le plus sûr moyen de réduire l'égoïsme. Elle voulut étendre le bienfait de la loi à tous les êtres et s'efforça de rendre la divinité accessible à l'humanité. Elle

admit dans ce but un dieu suprême dont Chakiamouni n'était qu'une émanation et prétendit que le Bouddha de la période actuelle avait été précédé de plusieurs autres et serait suivi de Maitreya

(Chiangaba). L'idée d'un Messie ne serait-elle pas un écho des prophéties judaïques, comme le suggèrent certains auteurs ? La pente était glissante qui acheminait le bouddhisme vers le

polythéisme et bientôt les mahayanistes inventeront la théorie des Bouddhas de la contemplation (Rgyaloua rigsnga) et de leurs agents les boddhissats (Chiongkhiaub seinpa) qui préfèrent la

qualité de Sauverus ou de p'oussah à l'annihilation dans le Nirvana. Le panthéon s'enrichit encore des divinités brahmaniques ; et l'école dite mystique adjoindra aux dieux de toute catégorie des

énergies féminines à l'instar des shakti (Youm) de l'hindouisme. Les Grecs conquérants avaient apporté aux Indes les statues de leurs divinités, elles servirent de modèles aux peintres et

sculpteurs bouddhistes. Plus tard enfin le tantrisme (Snga ki thépa) ajouta aux prières des formules cabalistiques et des gestes qui devinrent très populaires parce que plus efficaces et plus

faciles. Tel était l'état du bouddhisme indien au VIIe siècle de notre ère, époque ou, du Thibet, le roi Songtsun Sangbo (Srongbtsan sgampo) envoyait son ministre Thunmi étudier au nord des Indes

le bouddhisme de la Voie large.

De même qu'aux Indes le bouddhisme s'était laissé absorber par la vieille religion dont il ne fut plus qu'un démarquage, ainsi au Thibet il se heurtera à la religion locale qui le transformera au

point qu'on ne pourra le reconnaître dans ce qui en reste sous le nom de lamaïsme.

Qu'était exactement la religion primitive des Thibétains ? Nous en sommes réduits aux conjectures pour la raison que l'écriture ne fut importée que vers 640 et que les documents postérieurs ne

sauraient inspirer confiance. On croit communément que les Thibétains, comme les peuples du nord de l'Asie, étaient chamans et fétichistes, qu'ils rendaient un culte aux esprits, aux forces de la

nature divinisée, aux dieux lares, aux ancêtres, pratiquaient la magie, la sorcellerie et offraient des sacrifices humains. Partisans du darwinisme bien longtemps avant l'apparition de L'Origine

des espèces par voie de sélection naturelle, ils se croyaient issus de l'union d'un singe et d'une diablesse et expliquaient qu'ils s'étaient débarrassés de leur forme animale en absorbant des

pilules que leur administrèrent les esprits. De bonne heure, peut-être avant l'ère chrétienne, au plus tard au IVe siècle, les sectateurs de la religion primitive ou Bunpo eurent connaissance du

bouddhisme. Ils admirent une divinité suprême qu'ils désignaient sous le nom de Kuntou Zongbo ou l'Excellent, adoptèrent la croix svastika aux branches renversées et une formule cabalistique dont

le sens n'est pas encore fixé.

Quoi qu'il en soit d'une première pénétration du bouddhisme au Thibet, l'histoire attribue au roi Songtsun gamgbp l'honneur de lui avoir donné droit de cité. Ce roi, dont le nom rappelle la

droiture et la religion, avait eu la bonne fortune de rallier sous son sceptre les clans Khiang qui habitaient la contrée et de faire alliance avec la Chine dont l'empereur T'ai Tsong entretenait

des relations avec les bouddhistes indiens. Il entrait sans doute dans la politique impériale d'orienter les sauvages de l'Ouest vers le bouddhisme dans l'espoir que cette religion les

inclinerait vers la paix, À l'instigation de ses deux femmes, l'une népalienne, l'autre chinoise, Songtsun envoya une ambassade au nord des Indes et ses envoyés en rapportèrent ce bouddhisme

corrompu qui jetait ses dernières lueurs avant de disparaître définitivement de l'Inde. Les annales thibétaines rapportent que Songtsun accueillit avec enthousiasme les moines indiens qui

fuyaient devant la persécution et sur leurs conseils abolit les sacrifices humains qu'il remplaça par des boulettes de farine, usage qui s'est conservé jusqu'à nos jours. Un fait cependant nous

prouve que le nouvel adepte du bouddhisme n'avait pas pour autant renoncé à ses anciennes erreurs : quand l'empereur T'ai Tsong maria la princesse Ouen tch'en à son vassal, il lui offrit une

statue du Bouddha apportée, dit-on, de Magadha en Chine, au Ier siècle. Pour la recevoir dignement, Songtsun fit construire un temple sur un emplacement judicieusement choisi par ses astrologues

et qu'il appela Lhasa (la terre des Lhas, c'est-à-dire des dieux, des esprits et des génies) ; ce faisant il rangeait Bouddha dans la même classe que les dieux locaux. Par suite de l'opposition

des Bunpo la religion nouvelle ne fit pas de progrès sur le sol du Thibet, malgré l'appui royal. Elle devra attendre un siècle encore avant d'imprégner les esprits des rudes Thibétains.

Le véritable fondateur du lamaïsme est le moine indien Padma Sambhava, plus connu sous les noms de Péma chiongné ou Ourgyan Péma. Appelé par le roi Tch'risong détsun, il fonda à Sangyé, sur la

rive gauche du Bhramapoutre, le premier monastère du Thibet. Harcelés par les musulmans, de nombreux moines indiens trouvèrent un abri derrière le rempart des Himalayas et, aidés de leurs

confrères thibétains, se livrèrent à la traduction des livres sacrés. Ces moines ou lamas, qui n'ont point de supérieurs, constituèrent une caste supérieure aux laïques et même aux divinités

qu'ils prétendaient soumettre à leur volonté. Péma chiongné, en entrant au Thibet, dispersa les esprits mauvais à l'aide d'un sceptre ou doguié, qui est devenu l'emblème de la puissance, et

choisit le boddhissat Avalokitesvara pour protecteur et gardien de la religion bouddhique. En Chine les mahayanistes, en développant la théorie des Bouddhas Sauveurs, avaient fait d'Amitaba la

personnification de la miséricorde ; au Thibet, Péma chiongné lui substitua dans cet attribut Avalokitesvara avec un semblant de raison puisque le dogme relègue Amitaba dans le ciel de l'ouest et

lui donne pour agent sur la terre son fils émané. « Celui qui perçoit les supplications », Avalokitesvara, aux Indes ; Kouan che'in, en Chine ; Chienzéri, au Thibet, est un seul et même

personnage. D'après la légende Avalokitesvara avait fait le vœu solennel de secourir tous les êtres et de délivrer ceux qui souffrent dans les enfers. Pour mieux témoigner de sa sincérité, il fit

le souhait que sa tête se fendit s'il ne réussissait pas dans sa pieuse entreprise. À mesure qu'il délivrait les âmes d'autres venaient combler les vides, la tête du boddhissat se fendit et, des

morceaux, son père céleste Amitaba Eupamé (Lumière incommensurable), forma onze têtes qu'il bénit en prononçant la formule O mani padmé houm ! qui devait hâter la conversion des Thibétains et

leur accorder la rémission de leurs péchés. En même temps qu'Avalokitesvara naissaient d'un rayon de lumière les deux vierges Djeurlma, ce qui explique que le boddhissat Avalokitesvara est

souvent en Chine représenté sous les traits d'une femme.

Il est permis de croire que la fameuse formule O ma mi padmé houm ! a été inventée pour satisfaire la piété des lamaïstes qui lui accordent une grande efficacité sans en comprendre le sens, si

sens il y a. L'orientaliste Klaproth donne de cette formule l'interprétation suivante : la première syllabe o, qui équivaut à l'interjection O, est composée de nom de Vichnou, de O, nom de Siva,

et de oM M, nom de Bhrama. Certains prétendent que chacune de ces six syllabes correspond à chacune des six classes d'êtres animés et que son émission leur apporte une bénédiction spéciale, Enfin

le père Huc donne cette explication : « Oh ! que j'obtienne la perfection et que je sois absorbé dans le Bouddha. Amen » ; le joyau étant l'emblème de la perfection, et le lotus, celui de

Bouddha.

Cette formule est connue de tous les Thibétains qui la marmottent sans cesse, la chantent sur tous les tons. Elle est gravée dans l'écorce des arbres, dans les rochers, sur les ardoises déposées

en ex-voto au bord des routes, imprimées sur des banderoles que le vent agite, enroulées autour de l'axe de moulins que meut l'eau des ruisseaux, ou de ces moulins à main que tournent les pieux

lamaïstes.

Tout en luttant contre les doctrines nouvelles le Bönisme, ou religion des Buns, se laissa entamer par elles, admit sous d'autres noms les divinités indiennes et, préparé de longue date par la

croyance aux unions charnelles des esprits et des corps, adjoignit à ses dieux et démons des énergies féminines. Péma chiongné, très éclectique en religion, ne tarda pas de son côté à introduire

dieux, esprits, démons dans son panthéon et, durant cent cinquante ans, la paix ne fut pas troublée. Les disciples de Péma, connus sous le nom de Gninemapa ou Anciens, continuant de jouir de la

faveur royale fondèrent de nombreuses communautés, menèrent une vie facile, en ne s'astreignant ni à l'abstinence ni au célibat. À la fin du IXe siècle Langdarma, qu'on a appelé le Julien

l'Apostat du lamaïsme, assassina le roi Balpakien son frère, tout dévoué aux bonzes, et soutenu par les Bunpo, persécuta les lamas. Trois ans plus tard il tombait à son tour sous le fer d'un

lama, que son église reconnaissante a inscrit dans le catalogue des saints du lamaïsme. Cet épisode est encore de nos jours représenté sur le théâtre thibétain. Vers 1050, deux moines indiens,

Atisha et Njrongtun, qui se donnèrent pour mission de ramener le lamaïsme aux pures doctrines, fondèrent la secte des Préceptes ou Kadangpa et se vouèrent au célibat. Certaines communautés,

indépendantes du reste de la secte mère des Gnimapa, s'en détachèrent pour se rapprocher de la secte des Préceptes et s'érigèrent en écoles nouvelles. Les Saskya, qui émergeront plus tard,

adoptèrent un célibat mitigé en ce sens que leur supérieur seul était autorisé à se marier pour transmettre sa charge à ses descendants. Dans la secte des Mingdreulpa, au rapport de Sarat Chandra

Das, des deux chefs qui se partageaient le pouvoir, l'un était marié ; s'il mourait sans enfants, son collègue épousait la veuve et si cette seconde union n'était pas plus heureuse que la

précédente on pouvait s'attendre aux pires malheurs !

Les Mongols avaient choisi le lamaïsme pour religion d'État parce qu'il avait de nombreux points communs avec leur chamanisme. Quand Houbilai monta sur le trône de Chine, il s'entoura de bonzes

thibétains, nomma l'un d'eux, le lama connu sous son titre de Phasba (aviseur impérial) et remit le gouvernement du Thibet au supérieur de la secte des Saskya. De 1280 à 1370 huit supérieurs de

cette secte se succédèrent sur le trône et profitèrent de leur autorité pour persécuter les sectes adverses et notamment les Bunpo qui s'exilèrent en grand nombre sur les confins de la

Chine.

Pour supprimer les abus qui naissaient de ce gouvernement théocratique, les Ming comblèrent de titres et de faveurs les lamas hétérodoxes et choisirent un laïque pour roi du Thibet. Ils furent

singulièrement aidés dans leur tâche par le réformateur Tsongkhaba qui, dans les premières années du XVe siècle, s'efforçait de régénérer la secte des Kadangpa, Tsongkhaba c'est-à-dire né à

Tsongkha, s'appelait de son vrai nom Lozong Tchrapa. Dès son âge le plus tendre, sa mère lui rasa la tête, elle jeta sa chevelure à l'entrée de sa tente et de ces cheveux naquit un arbre, l'arbre

des 10.000 images, qui a donné son nom à la lamaserie de Konboun (Shounboum). Le jeune religieux suivit plus tard les leçons d'un lama d'Occident très saint et très savant, puis se rendit à

Lhassa où il se mit à l'école des Kadangpa. De la réforme d'Atisha il ne restait plus de traces et de nombreux abus s'étaient glissés jusque dans la secte réformée, le culte des esprits, la

nécromancie et la sorcellerie y étaient plus vivaces que jamais. Tsonghkapa se mit à l'œuvre, écrivit de nombreux ouvrages de vulgarisation, emprunta au nestorianisme certains objets du culte,

comme les encensoirs, quelques pièces du vêtement de cérémonie, accepta aussi les statues et images des sectes anciennes, voire même celles de ces monstres soi-disant gardiens de la Loi ou de ces

couples enlacés auxquels il prêta une signification mystique, bâtit près de Lhassa le monastère de Galdun dont les membres furent connus sous le nom de Guélougpa, sectateurs de la Vertu. En

rétablissant le célibat, le réformateur portait un coup terrible à l'hérédité naturelle des chefs ecclésiastiques et supprimait de la sorte la menace d'une monarchie indépendante. Tsongkhapa

entra dans le Nirvana en 1419 ; son corps, affirme-t-on, a conservé sa fraîcheur et par un prodige continuel se soutient élevé un peu au-dessus du sol.

À l'ouest et au nord de Lhassa les réformés bâtirent les lamaseries de Djrépong et de Séra qui, avec celles de Galdun à l'est et de Sangyé au sud, sont encore les forteresses du lamaïsme et les

principaux centres d'instruction, À la mort de Tsongkhapa, son neveu Guédundjroub lui succéda à la tête des Guèloupga ou lamas jaunes (par opposition aux Bunpo, lamas noirs et aux sectes non

réformées, lamas rouges). Y avait-il à cette époque quelque différence dans l'accoutrement des lamas ? Je ne sais, actuellement à quelque secte qu'ils appartiennent ils portent tous le cotillon,

le gilet sans manches et l'écharpe de couleur rouge brique que les Parisiens ont pu récemment admirer sur leurs boulevards. La secte nouvelle ne tarda pas à dominer à son tour avec l'appui de la

Chine ; les rois de la loi, conseilleurs municipaux et autres qui avaient reçus des titres du gouvernement impérial, devinrent disciples de la secte de la Vertu. La construction de la lamaserie

de Tchrachilhumbo (1445) et l'intronisation du grand-lama, qui devait être appelé panchan plus tard (punkhien), ravivèrent les luttes entre lamaseries rouges et jaunes. Pour éviter les intrigues

qui ne pouvaient manquer de survenir après sa mort, Gédundjroub déclara qu'il se réincarnerait dans le corps d'un enfant qu'il désigna et qu'on pourrait reconnaître cette réincarnation à ce que

l'enfant répondrait exactement aux questions qui lui seraient posées sur sa vie antérieure : encore une application de la théorie bouddhique que Chakiamouni n'avait sans doute pas prévue !

D'après la théorie bouddhique, les candidats Bouddhas ou boddhissats peuvent transmettre leur karma ou essence psychique à des mortels ; la théorie n'avait pas été appliquée, elle le fut en 1474

et toutes les sectes s'empressèrent de l'adopter. Parfois, comme chez les Saskya, la réincarnation suit la descendance naturelle, parfois le lama désigne son avatar avant sa mort ; le plus

souvent le soin de le découvrir est laissé aux lamaseries ou aux sorciers, enfin le gouvernement chinois s'immisça dans ce choix pour éviter toute supercherie. Cette théorie avait l'avantage de

concilier le principe de l'hérédité avec le célibat et de conserver le pouvoir d'une manière impersonnelle, elle se répandit au Sikkim, au Bouthan et en Mongolie qui reçurent leur religion des

lamas thibétains. Ces réincarnations, qu'à tort nous appelons Bouddhas vivants, sont en plus grand nombre les avatars de saints ou de lamas de renom. Depuis la chute de la dynastie des Yuen, le

lamaïsme avait disparu de Mongolie. Au cours d'une de ses razzias dans le Thibet, le terrible roi du T'oemet Altan Chan (Yenta) fut en contact avec les lamas et, sous leur influence, invita le

supérieur de la secte des Guélougpa à une entrevue près du Koukounoor. Seunang Gyamst'o, c'était son nom, se rendit à l'invitation en 1575 et reçut, en échange de ses bons conseils, le titre

mongol de dalaï (Vaste océan), sous lequel il est connu, lui et ses successeurs, en Chine et en Europe. Au Thibet il est appelé « vainqueur » (gyeloya) ou « protecteur » (gunchtaub), titres qui

rappellent qu'il est réincarnation du boddhissat Avalokitesvara, protecteur du Thibet. Pour fortifier le lamaïsme en Mongolie, Seunang Gyamtsmo y laissa un grand-lama, le premier en liste des

gyétsun tangba qui réside à Ourga, et se réincarna dans la personne d'un petit-fils d'Altan (1587).

Les lamas rouges, soutenus par le pouvoir laïque, supportaient mal la suprématie de l'église jaune et aspiraient à s'emparer du pouvoir. Le dalaï fait appel à ses amis mongols qui envahissent le

Thibet, infligent une défaite aux troupes royales et transmettent le pouvoir au dalaï. Le premier dalaï roi, Ngaouang Lozong, fixe sa résidence sur le Marpori et commence la construction du

Potala « le port », du nom de la résidence d'Avalokitesvara, d'après la mythologie bouddhique, située quelque part dans l'océan Indien et d'où les Chinois ont fait leur p'out'o. Pour justifier

ses droits à la couronne et consolider à la fois sa secte et son trône, Ngaouang Lozong élargit encore le dogme de la réincarnation, il prétendit être la réincarnation d'Avalokitesvara,

s'identifia avec Songtsun gangbo, le fondateur du royaume et les quatre premiers successeurs de Tsongkhapa dont les deux premiers devinrent ainsi dalaï lamas, il écrivit l'histoire ou plutôt

l'inventa. Les superstitieux Thibétains que cette théorie flattait acceptèrent avec empressement une divinité pour roi. Pour calmer les susceptibilités du lama de Tchrachilhumbo, son précepteur,

le dalaï-roi le déclare, lui et ses prédécesseurs, incarnations d'Amitaba. De la sorte entre les deux chefs du lamaïsme existait la parenté qui existe dans le Ciel occidental entre Amitaba et

Avalokitesvara, mais comme le rôle actif est dévolu au Dhyani boddhissat, le dalaï devait seul s'occuper des choses de ce monde (1640).

Ngaouang Lozong, dans une de ses extases, prédit l'avènement des Mandchous sur le trône de Chine ; l'empereur de Chine, Chouen Tche, le reconnut roi du Thibet sous sa suzeraineté et se proclama

protecteur de l'église jaune qui devenait ainsi église officielle. Quelques années plus tard le dalaï-roi, à l'invitation de l'empereur, se rend à Pékin où il est reçu avec des honneurs quasi

divins dans la pagode Si Houang se, construite à cette occasion.

Son successeur, à l'âge où il aurait dû s'occuper du gouvernement, en laissait retomber tout le poids sur le régent et passait son temps dans la débauche et les plaisirs. Il fut question de lui

enlever sa charge mais les lamas, réunis en concile, s'appuyant sur le dogme qui ne permet pas d'imputer à la divinité les fautes de son avatar conclurent au maintien du lama licencieux. Les

mécontents le firent assassiner, le rayèrent de la liste des dalaï et découvrirent que son prédécesseur s'était réincarné dans le lama Ngaouang Ichy, âgé pour lors de vingt-cinq ans. Les lamas

qui n'étaient point habitués à voir un adulte choisi pour dalaï se mettent à la recherche de la réincarnations qu'ils découvrent à Litang. La Chine, pour éviter des troubles entre les factions

rivales, dirige la réincarnation de Litang sur Kon-boun. Le corps lamaïque s'adresse aux Dzoungares qui traversent le désert du Nord, entrent dans Lhassa, renvoient le pseudo dalaï dans sa

lamaserie et les Chinois, en hâte, conduisent leur prisonnier à Lhassa et lui remettent le pouvoir. Durant toute la première moitié du XVIIIe siècle, des troubles graves éclatèrent au Thibet,

fomentés tantôt par les Mongols, tantôt par les ministres du dalaï, tantôt par les Chinois. Pour y mettre fin, la Chine morcela le pays, rendit le chef des Saskya indépendant, chargea le panchan

d'administrer le Thibet postérieur. Quarante ans plus tard elle s'arrogeait le droit de présider au choix du dalaï et du panchan en décidant qu'à l'avenir les lamaseries désigneraient trois ou

quatre candidats et que les grand-lamas seraient élus par le sort en présence des ambans. Par une coïncidence surprenante, les quatre dalaï qui se succédèrent de 1808 à 1875 terminèrent

mystérieusement leur carrière à l'âge où ils auraient dû prendre les rênes du gouvernement.

Le dalaï actuel, Ngaouang Lozong Thoubdun, est né dans les district de Takpo, au sud du Bhramapoutre. À sa majorité, en 1894, il se débarrassa du régent que la Chine lui imposait, pour ne pas,

comme ses devanciers, se réincarner trop tôt. Ses faits et gestes sont dans toutes les mémoires : on se rappelle sa fuite à travers la Mongolie, son séjour à Péking, son retour dans sa capitale,

son départ précipité sur les Indes d'où il est revenu à la faveur des troubles anti-dynastiques en 1912. Toute la politique de son règne a été de secouer le joug de la Chine en s'appuyant tantôt

sur la Russie, tantôt sur l'Angleterre ; la révolution chinoise, en rompant le pacte qui unissait le lamaïsme à l'empire, lui a fourni le prétexte si ardemment désiré. Un voyageur européen, il y

a déjà bien des années, a recueilli au Thibet le bruit que le dalaï lama actuel, le treizième successeur de Tsongkhapa, serait le dernier.

Cette incursion dans le domaine politique nous a écarté quelque peu de notre sujet, aussi bien depuis l'époque où la Chine reconnut le lamaïsme jaune pour secte officielle et rétribua ses

services ; l'indifférence en matières religieuses a gagné toutes les sectes, ce qui ne signifie pas pourtant que les luttes, même entre les monastères d'une même secte, n'aient pas fréquemment

troublé la paix. Les événements dont nous sommes les témoins nous le rappelleraient si nous étions tentés de l'oublier, mais ces luttes sont d'influence ou d'intérêt. Actuellement bonzes jaunes,

rouges ou noirs, qu'à tort nous appelons lamas, titre réservé aux rares docteurs, s'ils ne professent pas les mêmes doctrines, se livrent aux mêmes pratiques superstitieuses. Pour tous le summum

à atteindre est l'art d'accommoder les dieux ou démons à leur volonté ou à celle de leurs clients, de capter leurs faveurs ou d'écarter les influences perverses.

Nous conclurons avec Grenard : « Le bouddhisme a ajouté aux superstitions des Thibétains sans en rien retrancher, il ne leur a pas inculqué une conception plus saine de la divinité et n'a rien

fait pour leur inspirer un sentiment plus profond de la vertu et de l'honnêteté. »