Alphonse Favier (1837-1905)

PÉKING

Deuxième partie : Description

Desclée de Brouwer, Paris, Lille, 1900-1902. Pages 271-408. 184 gravures. Première édition, imprimerie des lazaristes, 1897.

- "Vivantes ou mortes, les villes illustres ont toujours leur beauté, leur attrait. Péking, à la fois ruine vénérable et cité brillante, avec sa population bien diminuée, mais que l'on peut néanmoins évaluer à 500.000 âmes, ses foules bariolées et sordides, ses caravanes, ses cortèges de fête ou de deuil évoluant dans des avenues spacieuses mais trouées de cloaques, avec son mélange d'architectures polychromes et de décombres poudreux, de falbalas et de haillons, est un sujet d'étude également séduisant pour l'archéologue, l'historien, l'artiste et le voyageur."

- "En résumant, dans ce volume, en même temps que nos impressions personnelles résultant d'un séjour de trente-cinq années, les remarquables travaux de nos devanciers, notre intention a été de décrire Péking, non point seulement tel qu'il fut, mais tel qu'il se montre à nous, majestueux encore dans sa décrépitude."

Extraits : Plan de Pékin - Environs de Pékin - Les ouvriers. Les petits métiers

Rues, banques, maisons de jeu, boutiques, restaurants -Habillements

Feuilleter

Télécharger

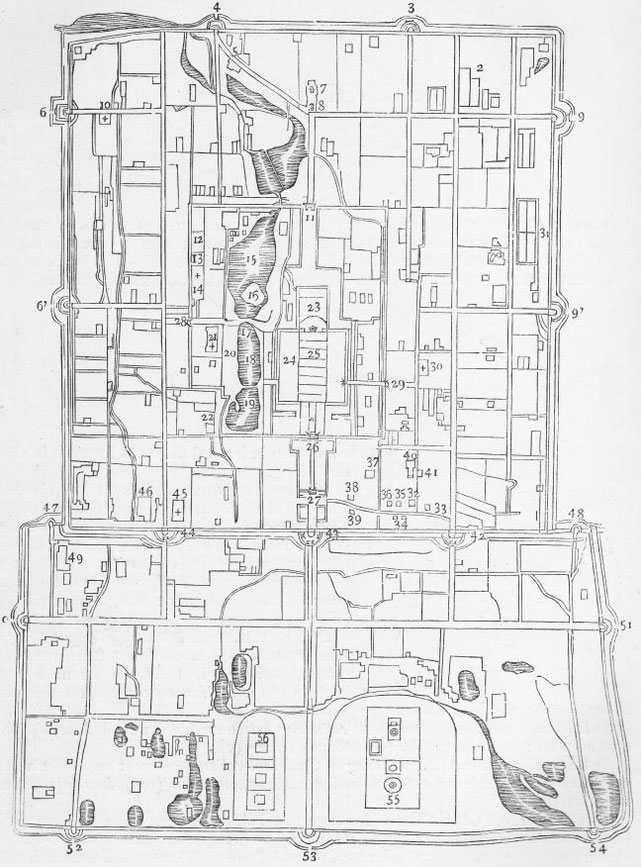

Légende du plan de Péking.

1. Pé-kouan, établissement russe. — 2. Young-ho-koung. Bouddha vivant. — 3. Ngan-ting-men. — 4. Teu-cheng-men. — 5. Nouveau palais du 7e prince. — 6. Si-tche-men. — 6'. P'ing-tse-men. — 7.

Tchoung-leou (Tour de la cloche). — 8. Kou-leou (Tour du tambour). — 9. Toung-tche-men. — 9'. Ts'i-hoa-men. — 10. Église du Si-t'ang. — 11. Heou-men. — 12. Le Si-che-k'ou (conservé par

l'empereur). — 13. Le Si-che-k'ou (donné par l'empereur). — 14. Nouvelle cathédrale. Le Pé-t'ang. — 15. Pé-haè (Lac du Nord). — 16. Pè-t'a. — 17. Pont de marbre (Yu-ho-k'iao). — 18. Tchoung-haè

(Lac du centre). — 19. Nan-haè (Lac du sud). — 20. Tse-kouang-ko. — 21. Ancien Pé-t'ang. — 22. Nouveau palais de l'impératrice-mère. — 23. Mée-chan. — 24. Palais impérial. — 25. Appartements

privés de l'empereur. — 26. Chen-ou-men. — 27. Entrée du palais. Porte du sud. — 28. Si-hoa-men. — 29. Toung-hoa-men. — 30. Église Saint-Joseph (Toung-t'ang). — 31. Magasins de riz impériaux. —

32. Légation de France. — 33. Légation d'Italie. — 34. Légation d'Allemagne. — 35. Légation du Japon. — 36. Légation d'Espagne. — 37. Légation d'Angleterre. — 38. Légation de Russie. — 39.

Légation d'Amérique. — 40. Inspectorat général des douanes. — 41. Bureau de poste. — 42. Ha-ta-men — 43. Ts'ien-men. — 44. Choun-tche-men. — 45. Ancienne cathédrale (Nan-t'ang). — 46. Les

éléphants de l'empereur. — 47. Si-pien-men. — 48. Toung-pien-men, canal impérial. — 49. Ancien palais du 7e prince. — 50. Tchang-i-men. — 51. Cha-kouo-men. — 52. Nan-si-men. — 53. Young-ting-men.

— 54. Tso-ngan-men. — 55. Temple du Ciel. — 56. Temple de l'agriculture.

Quatre cités tout à fait différentes forment la ville de Péking :

1° La ville violette réservée (Tse-kin-tcheng), ainsi nommée parce que jadis on ne devait employer que du mortier violet pour les constructions, de là Tse (violet). Cette ville est absolument

interdite, et personne ne peut y pénétrer, d'où le mot kin (réservé) ; enfin, cette enceinte est fort étendue, d'où le mot tcheng (ville).

2° La ville impériale (Hoang-tcheng), ainsi nommée du mot Hoang (empereur) et du mot tcheng (ville). On lui donne à tort le nom de ville jaune, confondant le mot hoang, jaune, avec le mot hoang,

impérial.

3° La ville tartare, nommée Née-tch'eng, parce qu'elle est en dedans, c'est-à-dire au nord : d'où le mot Née (en dedans), tcheng (ville).

4° La ville chinoise (Nan-tch'eng ou Ouaè-louo-tch'eng) ; elle est au sud et a été adjointe à la précédente, comme l'indiquent les mots Nan (sud), louo (ajouté) et Ouaè (en dehors).

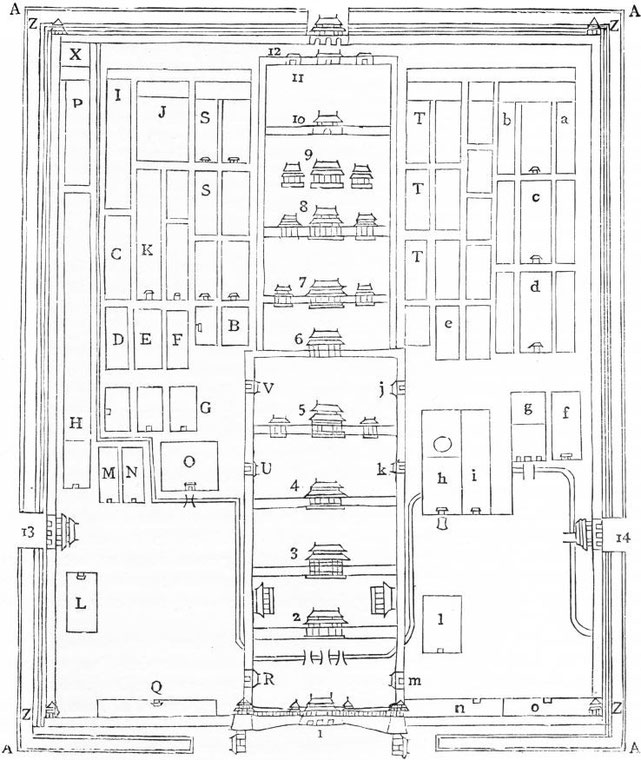

1° TSE-KIN-TCHENG. — Au centre de Péking se trouve la ville réservée à l'empereur, contenant ses palais de réception et ses appartements

privés. Du nord au sud, celle-ci mesure 1.006 mètres; de l'est à l'ouest, 786 mètres. Un mur crénelé de 22 pieds d'élévation l'entoure, ainsi qu'un fossé de 60 mètres de large, rempli d'eau. À

l'extérieur, entre les murs et le fossé, existe une enfilade de casernes et de magasins pour le service de la garde. Aux quatre angles sont autant de pavillons appelés Kiao-leou, c'est-à-dire

pavillons angulaires ; les murailles sont percées de quatre portes : au sud, Ou-men ; au nord, Chen-ou-men ; à l'est, Toung-hoa-men ; à l'ouest, Si-hoa-men. Après avoir traversé le Ou-men, on

rencontre une seconde porte nommée Taè-ho-men, donnant accès dans une cour magnifique où se trouve le grand palais T'aè-ho-tien : c'est la salle du trône, la salle d'audience, la première salle

de réception ; c'est là que sont reçus les ambassadeurs ; l'empereur s'y rend le jour de sa naissance et le jour de l'an pour s'offrir aux prostrations et aux vœux des princes et des grands.

Aucune salle du palais n'approche de celle-ci pour la magnificence. Vient ensuite le Tchoung-ho-tien, salle des cérémonies, de la généalogie impériale, où sont présentés à l'empereur les

instruments d'agriculture, les grains, les échantillons des récoltes. En remontant toujours au nord, on arrive au Pao-ho-tien, salle du conseil, servant aussi aux examens des candidats à

l'académie des Han-lin et de salle des Annales. Puis on rencontre le Ts'ien-ts'ing-men, donnant accès au palais Ts'ien-ts'ing-koung ou appartements privés du souverain ; enfin le Kiao-t'aè-tien,

salle des noces ; le K'oun-ning-koung, la porte K'oun-ning-men et le jardin à fleurs Yu-hoa-yuen.

Toute cette ligne de palais est bordée à l'est et à l'ouest par une muraille percée de plusieurs portes, ce qui forme encore deux nouvelles rangées d'appartements, le Toung-léou-koung et le

Si-léou-koung ; c'est là que se trouvent les palais des impératrices, d'où viennent les noms des deux impératrices ; Toung-t'aè-heou (impératrice de l'est) et Si-t'aè-heou (impératrice de

l'ouest). On trouve aussi dans ces deux enfilades de droite et de gauche les appartements des femmes, les infirmeries, les salles de comédie, les magasins de soieries, pelleteries, vêtements,

thé, médecines et mille autres choses ; enfin plusieurs superbes pagodes et le trésor impérial renfermé dans l'appartement appelé Kouang-tchou-sse. Il faudrait un volume pour la description

détaillée de tous ces palais ; c'est vers le sud-est que se trouve le Ouen-hoa-tien où furent reçus les ambassadeurs en 1895.

2° HOANG-TCH'ENG. — Cette ville impériale a été construite, ainsi que le palais et la ville tartare, par l'empereur Young-lo des Ming

(1406-1437). Les murs du Hoang-tch'eng ont 18 li de tour, soit 10 kilomètres 350 mètres ; leur hauteur est de 18 pieds, leur largeur à la base de 6 pieds ½ sur 5 pieds 20 au sommet ; ils sont

percés de quatre portes, dont voici les noms : au sud, Ta-ts'ing-men ou Tch'ang-ngan-men ; au nord, Ti-ngan-men ou Heou-men ; à l'est, Toung-ngan-men ou Toung-hoa-men ; à l'ouest, Si-ngan-men ou

Si-hoa-men. Ces portes ont environ 70 pieds de large et sont divisées en cinq travées égales, celle du milieu est réservée à l'empereur. Dans l'intérieur du Ta-ts'ing-men se trouvent encore deux

portes, le T'ien-ngan-men et le Touan-men, puis le Ou-men qui est l'entrée sud de la ville réservée ou palais impérial. Entre ces deux portes se voient les deux pagodes T'aè-miao et Che-ki-t'an ;

enfin au devant du Ou-men ont été placés des cadrans solaires et autres instruments.

3° NÉE-TCH'ENG. — Cette ville tartare a 41 li 26 de tour, ou 23.720 mètres ; les murs ont 41 pieds de haut sur une épaisseur de 62 à la base

et 50 au sommet ; ils sont percés de neuf portes, dont voici les noms : Au sud, Tcheng-yang-men ou Ts'ien-men faisant face au palais, Tchoung-ouen-men ou Ha-ta-men, Suen-ou-men ou Choun-tche-men

; au nord Ngan-ting-men et Teu-cheng-men ; à l'est, Tch'ao-yang-men ou Ts'i-hoa-men et Toung-te-men : à l'ouest, Fou-tch'eng-men ou P'ing-tse-men et Si-tche-men. Chaque porte est flanquée d'une

demi-lune, comprenant une grande avant-porte en maçonnerie percée de meurtrières pour les canons, et de deux petites portes de côté ; celles-ci en cas de guerre sont fermées par une énorme grille

en fer cachée dans la construction qui les surmonte et qu'on laisse tomber en guillotine. Les avant-portes se nomment T'ien-leou, la demi-lune Yuè-tcheng, les portes de côté Yuè-tcheng-men ; il

est évident que du temps où elles ont été construites, ces fortifications étaient très respectables ; aujourd'hui elles n'arrêteraient pas l'ennemi, quelques obus feraient tout sauter.

4° NAN-TCH'ENG. — Cette ville a été construite et entourée de murs bien après la ville tartare, la 23e année de l'empereur Kia-king des Ming.

Ses murailles ont 28 li de tour, soit 15.900 mètres ; elles sont percées de sept portes : au sud, Young-ting-men, centrale ; Tsouo-ngan-men ou Kiang-tsa-men à gauche ; Yo-ngan-men ou Nan-si-men à

droite ; à l'est, Kouang-kiu-men ou Cha-ouo-men et Toung-pien-men ; à l'ouest Kouang-ning-men ou Tchang-i-men et Si-pien-men. Ses murs ont 20 pieds d'épaisseur à la base et 14 au sommet, sur 25

pieds de haut. Comme dans la ville tartare, les quatre angles portent de grands pavillons en briques, nommés Kiao-leou ; enfin la ville chinoise a aussi ses avant-portes et sa demi-lune mais sans

portes de côté.

D'après la croyance chinoise, les bons esprits traversant l'espace à 100 pieds de haut, aucun monument ne doit atteindre cette hauteur, pour ne pas les gêner ; aussi les édifices les plus élevés,

comme les pavillons surmontant les portes, ont tous 99 pieds, soit environ 33 mètres. De chaque côté des portes sont dressées cinq mâts pour suspendre les étendards. De l'intérieur on peut

facilement monter sur les murailles par des chemins en pente douce, en donnant une légère gratification aux gardiens. De là, on domine toute la ville, et la promenade de la porte Ha-ta-men à la

porte Choun-tche-men, sur les remparts, n'est pas sans intérêt : au nord on voit la ville tartare qui ressemble à une vaste forêt, car les arbres y sont à profusion : au sud on a sous les yeux la

ville chinoise, et, si l'on s'arrête à la porte Tsien-men, le palais s'aperçoit en entier à quelques centaines de mètres.

1. Ou-men. — 2. T'aè-ho-men. — 3. T'aè-ho-tien. — 4. Tchoung-ho-tien. — 5. Pao-ho-tien. — 6. Ts'ien-ts'ing-men. — 7. Ts'ien-ts'ing-koung. — 8. Kiao-t'aè-tien. — 9. K'oun-ning-koung. — 10. K'oun-ning-men. — 11. Yu-hoa-yuen. — 12. Chen-ou-men. — S. Si-léou-koung. — P. Toung-léou-koung. — P. Kouang-tchou-sse. — I. Ing-hoa-Hen. — J. Si-hoa-yuen. — K. Tchoung-tcheng-tien. — C. Cheou-ngan-koung. — D. Lao-koung-th'ou. — E. Cheou-k'ang-koung. — F. Ts'e-ning-koung. — G. Tsao-pan-tch'ou. — H. Née-ou-fou. — L. Nan-sun-tien. — M. Sien-ngan-koung. — N. Chang-i-kien. — O. Ou-ing-tien. — Q. Nan-fou. — R. Houng-i-men. — U. Ieou-i. — V. King-yün. — X. Miao. — a. Yuè-che-leou. — b. Yang-sin-tien. — c. Ning-cheou-koung. — d. Hoang-ki-tien. — e. Fong-sien-tien. — f. Kouo-che-kouan. — g. Tsien-ting. — h. Ouen-hoa-tien. — i. Tch'ouan-sin-tien. — j. Loung-tsoung. — k. Tsouo-i. — l. Sse-k'ou-chou. — m. T'i-jen-men. — n. Née-k'ou. — o. Née-ko. — 13. Si-hoa-men. — 14. Toung-hoa-men. — Z. Kiao-ho-leou. — A. Murailles, fossés, maisons des gardes.

1° LE CANAL IMPÉRIAL. — Dans la relation de Marco-Polo, nous lisons que

« le canal Impérial allait de Kambalich (Péking) jusqu'à King-saï (Tchen-kiang). Il était navigable pour les navires et avait 40 journées de longueur, avec des écluses pour distribuer l'eau ; sa

largeur était d'environ 30 aunes. »

Tout cela est exact, mais il ne faudrait pas croire que l'empereur des Yuen qui vivait dans ce temps-là, Koubilaï-kan, ait lui-même fait creuser en entier ce long canal. Bien avant lui, les

monarques chinois avaient déjà fait de grands travaux pour relier entre elles les rivières, surtout dans le sud de l'empire. Les Yuen, d'après les Annales, ayant manqué leur expédition contre les

Japonais et perdu cent mille hommes dans un typhon, voulurent pouvoir se passer de la mer pour approvisionner la capitale, et commencèrent le canal qui unit Péking au Pè-ho, puis Tien-tsin au

fleuve Jaune. Les Ming, qui avaient leur capitale à Nan-King, se transportèrent à Péking sous Young-lo, et terminèrent alors tous les travaux de cet important ouvrage qui joint le Sud au Nord. Ce

canal, quoique fort mal entretenu, sert encore au transport des riz impériaux ; chaque année, 10.000 barques le parcourent et approvisionnent le nord de la Chine ; c'est par elles que vient tout

le riz distribué par l'empereur aux familles des soldats tartares. Ajoutons cependant que depuis la création d'une marine marchande à vapeur, le transit diminue beaucoup sur ce canal ; les quais

de Tien-tsin sont chargés d'innombrables sacs de riz, que transportent ensuite les barques à Toung-tcheou ; là, le canal est employé pour remonter jusqu'à Péking, près de la porte Toung-pien-men

; du fleuve à cette porte, il y a cinq écluses entièrement démolies ; à chacune, il faut transporter les sacs à dos d'homme, jusqu'au niveau supérieur. On passe sous le pont de Pa-li-kiao,

célèbre par la défaite des troupes tartares en 1860. Ce pont n'a rien qui le distingue des autres ; c'est un pont à trois arches seulement, et le parapet porte encore les traces des boulets

français. Si on veut subir l'ennui de cinq transbordements, on peut aller en barque de Péking à Tien-tsin par ce canal et le Pè-ho.

1. Péking. — 2. Palais d'Été. — 3. Haè-tien. — 4. Pée-tch'eng. — 5. Cha-ho. — 6. Tch'ang-p'ing-tcheou. — 7. Nan-k'eou. — 8. Kiu-young-kouan. — 9. Yang-fang. — 10. Kouan-che. — 11. Choun-i-sien. — 12. Hoè-jou-sien. — 13. Sépulture des Ming (Che-san-ling). — 14. Po-fou-ts'oun. — 15. T'ang-chan. — 16. Pa-t'a-tch'ou. — 17. Ma-iu. — 18. Pée-sin-ngan. — 19. Pa-li-tchouang. — 20. Pa-pao-chan. — 21. Ts'ing-ho. — 22. T'oung-tcheou. — 23. Tchang-kia-ouan. — 24. Parc impérial. — 25. Si-chan. — 26. Lou-keou-k'iao. — AA'. Pé-ho. — BB'. Cha-ho. — CC'. Ki-ho. — DD'. Ts'ing-ho. — EE'. Canal des Kin. — FF'. Houn-ho. — GG'. Léang-choui-ho. — HH'. Canal de T'oung-tcheou. — II'. Route en pierre. — JJ' Route en pierre. — K. Échelle de 20 li.

2° PONT DE LOU-KEOU-K'IAO. — Marco-Polo parle du superbe pont de Lou-keou-k'iao bâti en

cinq années (1189-1194) par l'empereur Ming-tchang de la dynastie des Kin. Ce pont est une merveille ; ceux qui le traversent ne peuvent s'empêcher de l'admirer ; il a 350 pas de long (Marco-Polo

dit 1.000 pieds), sur 18 pas de large ; onze arches le supportent ; elles vont s'abaissant du milieu vers les rives. Le parapet est divisé en 140 parties, par autant de petits lions ; le tablier

a bien 50 pieds d'élévation, et les arches 35 ; aujourd'hui le sable les remplit, et c'est à peine si l'eau trouve une issue. Au point de vue pratique, on pouvait faire mieux ; les piles sont

énormes, les ouvertures restreintes, si bien que l'eau s'y engouffre sans pouvoir passer. — Le pont de Lou-keou-k'iao est en réalité à 21 li de la porte sud-ouest de Péking, quoique les Chinois

en comptent 24. Ces 12 kilomètres sont pavés de larges dalles carrées qui jadis ont dû rendre la route facile ; aujourd'hui, comme il en manque un bon nombre et que les autres sont branlantes, ce

chemin est à peine praticable.

3° LA SÉPULTURE DES MING. — Les dynasties des Léao et des Kin avaient leurs sépultures dans les montagnes de l'ouest, à environ 100 li de

Péking ; celles-ci n'ont jamais été fort remarquables et il n'en reste plus que des ruines. Les tombeaux des Ming sont au contraire de vrais monuments encore très bien conservés ; ils sont situés

entre 13 collines, nommées Che-san-ling, à 90 li de Péking, vers le nord, près de la sous-préfecture de Tch'ang-p'ing-tcheou.

4° HAÈ-TSE, parc de chasse. — Si l'on sort de la ville chinoise par la porte du sud médiane, on ne tarde pas à rencontrer une immense

enceinte en assez mauvais état : c'est le parc impérial de chasse ; il n'est pas très difficile d'y pénétrer, mais rien n'y existe plus de bien curieux. Autrefois ce parc, qui n'a pas moins de 80

kilomètres de tour, renfermait des animaux de toute espèce : cerfs, daims, chevreuils et le fameux sse-pou-siang (Elaphurus Davidianus). Ces animaux trouvaient là de beaux pâturages, une eau

courante, et se multipliaient en liberté. Il y a seulement trente ans, on voyait encore là de nombreux troupeaux d'élégants cervidés, qui se laissaient approcher de près, protégés par la loi

portant peine de mort contre celui qui oserait en tuer un seul. Aujourd'hui l'empereur n'allant plus chasser, le parc est presque abandonné, et les quelques soldats qui le gardent se font

agriculteurs ; les murs dégradés par les pluies ont laissé échapper une bonne partie des animaux, dont les hommes des campagnes environnantes ont fait leur profit. Enfin, pendant la guerre

sino-japonaise, les 30.000 hommes campés dans ce vaste enclos ont fait main basse sans scrupule sur tout le gros gibier. Une chose qu'on ne saurait trop déplorer, c'est la disparition du superbe

sse-pou-siang ; il n'en reste plus un seul et la race va probablement s'éteindre, à moins que les rares individus échappés ne se soient réfugiés dans les hautes montagnes de l'ouest, comme

quelques Chinois l'ont affirmé.

En Chine les ouvriers se groupent en associations, sous un chef auquel ils obéissent. Un jeune homme, après ses trois ans d'apprentissage, passe

ouvrier payé, mais il faut qu'il ait fait son stage dans l'association, sans quoi il ne peut trouver d'ouvrage. L'ouvrier maçon, le menuisier, le tailleur de pierres, le sculpteur sur bois,

gagnent par jour de 1 fr. 75 à 2 francs, selon leur habileté.

Le simple journalier ou manœuvre ne gagne que 70 centimes ; les uns et les autres versent de 40 à 50 centimes au chef de l'atelier pour leur

nourriture, le reste constitue leur bénéfice. Si l'on retranche le temps des repas, du thé, de la pipe, de la sieste, un ouvrier ne travaille que huit heures. On trouve des artisans habiles, et

quand on connaît bien la langue, on s'arrange facilement avec eux ; ceux qui travaillent le fer sont seuls très inférieurs aux ouvriers d'Europe, les autres les égalent quelquefois. L'ouvrier

mange du riz, du millet, des galettes de farine et bien rarement de la viande ; comme tout Chinois il est joueur et perd souvent la nuit ce qu'il gagne pendant le jour ; cependant on en trouve de

rangés, de sobres, d'économes, qui avec leurs bénéfices font vivre toute une famille. Les grèves ne sont point inconnues en Chine, et plus d'une fois des bandes de menuisiers ont suspendu leur

travail en exigeant de plus forts salaires et en empêchant par la force toute autre bande de travailler ; ordinairement la grève n'est pas sérieuse et ne dure pas longtemps ; comme en toute

dispute, il se trouve des entremetteurs qui arrangent l'affaire.

Une spécialité de Péking est le travail de l'émail cloisonné, qui a beaucoup progressé depuis trente ans. On prépare un vase de cuivre rouge, il

doit être soudé au laiton et martelé, puis un fil de cuivre mince est appliqué en suivant les lignes du dessin projeté, ce fil adhère au moyen d'une colle spéciale. Une fois tout le dessin de

cuivre appliqué sur le vase, on recouvre le dessin et la colle d'une poussière d'argent et on chauffe le tout, l'argent se liquéfie avant le cuivre et soude ainsi très solidement les linéaments

de cuivre superposés au vase ; ces linéaments forment des cloisons, dans les intervalles desquelles on verse la pâte d'émail colorée selon les fantaisies du dessin. Ce travail accompli, on

suspend avec précaution l'objet dans un tube de tôle proportionné à sa dimension, on entoure ce tube d'un grillage en fil de fer éloigné d'environ 25 centimètres : l'intervalle est rempli de

charbon de bois allumé, et on active le feu avec des éventails ; en peu de temps le tuyau devient rouge et l'objet qu'il contient est cuit. Quand on l'extrait, on ne voit qu'un amas de

boursouflures informes, mais l'ouvrier lime avec soin, fait des retouches, corrige les places où l'émail n'a pas pris ; il recommence l'opération, la chauffe, le polissage et les retouches,

jusqu'à ce qu'il ne reste pas le moindre défaut ; enfin il repolit longuement au charbon pour que tout le dessin de cuivre reparaisse, puis il dore au mercure. Les travaux fins passent sept ou

huit fois au feu. Les émailleurs ont amélioré leur art, et les nouveaux produits sont plus soignés que les anciens ; on arrive aujourd'hui à dégrader les couleurs de la même cloison. Ce qui a été

exécuté de plus parfait en ce genre, est une croix envoyée dernièrement par la Mission de Péking à Sa Sainteté Léon XIII pour son jubilé épiscopal. Elle mesure 1,50 m de haut, et toutes les

arabesques, volutes, décorations sont en ronde bosse émaillée ; c'est un travail des plus difficiles et qui a été admirablement réussi ; cinq ouvriers, travaillant même la nuit, ont mis six mois

à l'exécuter. Une paire de candélabres, représentant neuf dragons sortant de la gueule d'un dragon central, a été envoyée par la mission du Kan-sou ; les candélabres ne mesurent que 50

centimètres de haut, mais ils sont également fort beaux. On est parvenu d'ailleurs à cloisonner jusqu'à des statues, qui ont fait l'admiration des connaisseurs.

LES PETITS MÉTIERS. — Ils sont nombreux à Péking, où chacun gagne péniblement sa vie ; que

de gens travaillent pendant toute une journée, par tous les temps, pour rapporter le soir 50 centimes à leur famille ! — Les Chinois ont, comme chacun le sait, la tête rasée moins le sommet, dont

les cheveux sont tressés ; cet usage nécessite une multitude de barbiers, le nombre en est presque illimité à Péking. Les uns tiennent boutique, les autres parcourent les rues avec tout un

attirail contenant réchaud, plat à barbe, rasoirs, etc. ; pour 10 centimes, ils peignent et tressent les cheveux ; pour 20 centimes, ils rasent tête et menton, et pour quelques centimes en plus,

ils y ajoutent le massage. Si l'empereur vient à mourir, les barbiers sont désolés, car il y a défense pour tout le monde de se raser pendant cent jours ; c'est une ruine pour leur

industrie.

On entend quelquefois dans les rues le bruit de deux petites castagnettes, c'est l'annonce du pédicure ; pour quelques sous, il se charge de mettre en bon état vos extrémités inférieures ; en

général il est fort habile, et les accidents sont rares.

Un pauvre homme porte sur son dos une caisse volumineuse qui contient des poissons, des oiseaux, des animaux, des bonshommes en sucre soufflé et filé ; devant vous il exécute avec beaucoup de

dextérité ces divers sujets. Avec le marchand de jouets, il fait le bonheur des enfants, qui peuvent ainsi se procurer une foule de petits objets ; ce sont nos boutiques à un sou, seulement il ne

s'agit que d'une sapèque, soit environ un centime.

D'autres portent de grands caissons très légers, remplis de fleurs artificielles confectionnées avec du papier de riz : d'autres, des boîtes ou paquets renfermant de la mercerie ; sur le pas des

portes, ils s'arrêtent et vendent aux bonnes femmes leur marchandise. Enfin, le commerce des infiniment petits est énorme, grâce à la divisibilité de la monnaie chinoise ; pour un centime, un

demi-centime et même moins, on vend une tranche de pastèque, vingt allumettes chimiques, un morceau de sucre, en un mot c'est le commerce du détail le plus sectionné. Il y a des gens qui, avec un

fonds roulant de 3 francs, montent boutique et vivent toute l'année en vendant des petits pains, un peu de glace, un fruit, une tasse de thé, un rien. Tous ces petits marchands sont honnêtes,

pacifiques, ingénieux et d'une sobriété extraordinaire. Des enfants même très jeunes font ce métier, et ne se laissent pas tenter par leur marchandise. Il n'est pas rare de trouver dans un

carrefour le vrai guignol d'Europe avec un gendarme et son commissaire ; non seulement les enfants, mais les grandes personnes assistent avec intérêt aux péripéties du drame.

Dans les rues de Péking se rencontrent aussi des acrobates assez habiles en leur métier, et qui attirent la foule, mais elle est encore plus

tentée par les conteurs d'histoires ; ceux-ci s'installent sous une tente ou en plein air, et racontent avec beaucoup de verve les hauts faits des temps passés, ou bien encore des anecdotes

croustilleuses, qui amènent les sapèques à leurs pieds. Quand le conteur a de la faconde, la foule s'amasse et il gagne facilement 5 à 6 francs par jour.

Ordinairement, c'est à domicile que l'on fait venir les prestidigitateurs ; ceux-ci se distinguent par l'absence de trucs machinés ; tout leur art est dans leur habileté. Un jour, une séance fut

donnée sur le pont d'une canonnière, par un individu qu'accompagnait son fils âgé de huit ans ; pour une piastre, il amusa l'équipage et les officiers pendant des heures. Un de ses mille tours

est celui-ci, dont il n'a pas voulu vendre le secret : il avale dix aiguilles en acier, une à une, un morceau de fil d'un mètre de long, un grelot ; il frappe sur son estomac pour faire résonner

le grelot, puis, un moment après, sort de ses lèvres un bout de fil, qu'il prend délicatement ; les dix aiguilles sont enfilées et le grelot pendu au bout. Notons que cet homme-là n'avait pour

tout vêtement qu'un pantalon de toile et une très légère chemisette.

Une petite industrie des bonzes consiste à s'enfermer dans une cabane de bois sur laquelle sont plantés des clous qui traversent jusqu'à l'intérieur ; l'anachorète n'en sort plus, et frappe une

cloche à chaque minute. Les Chinois lui font des offrandes considérables destinées à la reconstruction d'une pagode ; chaque clou est taxé, et celui qui paie la taxe indiquée emporte le clou

comme une relique : il y en a de différents prix, selon qu'ils ont touché ou non de leur pointe le bonze enfermé. Quand il n'y a plus de clous, alors seulement le reclus peut sortir.

Les mendiants pullulent à Péking ; ils y ont même un grand chef, un roi, une organisation complète; chaque bande a son quartier d'où elle ne sort pas. Ils importunent tout le monde, se placent

devant les boutiques et font un tapage infernal jusqu'à ce qu'on leur ait donné une aumône forcée. Si on les rudoie, ils crient, font une émeute, se pendent même quelquefois à la porte d'une

boutique, qui est ruinée dans un procès où eux n'ont rien à perdre ; c'est une plaie et une puissance. À part quelques exceptions, ce sont tous d'affreux vauriens. Le soir, ils couchent n'importe

où, et volent ce qu'ils peuvent ; s'ils meurent, la police les ramasse et les enterre dans un trou. Callot aurait trouvé des scènes dignes de son crayon, dans la capitale du Céleste-Empire

!

LES RUES. — Les dépenses pour l'entretien des places et des voies publiques sont,

paraît-il, très considérables, mais on ne s'en aperçoit guère. En hiver, les rues sont couvertes d'un pied de poussière que le vent soulève par tourbillons ; en été, les flaques d'eau, la boue,

les cloaques à découvert, rendent toute sortie pénible. Jadis, il existait des égouts passables ; aujourd'hui ils sont à jour, plus élevés souvent que la voie, et jamais on n'a pensé à les

réparer. Comme chacun jette tous les matins les détritus de son ménage sur la chaussée, avec le temps elle devient plus élevée que le pas des portes ; aussi n'est-il pas rare de voir plusieurs

pieds d'eau dans les boutiques. Les rues sont fort larges dans la ville tartare ; les boutiquiers, revendeurs, marchands d'habits et autres obtiennent, en payant la police, de s'installer sous

des tentes à droite et à gauche ; peu à peu ces tentes se changent en maisonnettes, et la rue en est presque obstruée. Lorsque l'empereur doit passer, tout est emporté, déblayé, nivelé, sauf à

reparaître quelques jours après. Au milieu de ces rues se promènent des chiens errants, des porcs, des poules, des pigeons, des corbeaux, même des milans noirs d'une audace étonnante, qui

arrachent parfois la viande sur l'étal des bouchers ou dans les mains des acheteurs. Ces milans, ces chiens, ces corbeaux sont les vrais agents-voyers de Péking ; ils emportent tout, quand ils ne

sont pas prévenus par des industriels peu dégoûtés qui leur font concurrence ; rien d'écœurant comme de voir des misérables disputer aux chiens un os ou un lambeau de viande avariée. Souvent ils

profitent de leur voracité pour jeter un nœud coulant au cou de ces malheureuses bêtes, puis se sauvent en les traînant jusqu'à ce qu'elles soient étranglées. Ces voleurs de chiens vendent à bon

prix la chair de leurs victimes.

Les voitures stationnent un peu partout et paient un centime comme droit de stationnement. On les prend à la journée, à la demi-journée ou à la course ; le prix se débat longtemps et se fixe

ordinairement entre 2 fr. 50 centimes et 5 francs par jour, selon la propreté du véhicule. De temps en temps on rencontre dans les rues deux individus qui se maudissent, se prennent par la tresse

et se préparent au combat ; mais des médiateurs ne tardent pas à séparer les combattants, il est rare que la police ait à s'en mêler. — Les rues de Péking pourraient être belles, et sont dans un

état déplorable à cause de l'incurie des agents et du gaspillage des fonds publics ; elles sont en revanche assez sûres, même la nuit, quoique les voleurs ne manquent pas. Lorsqu'ils veulent

faire un beau coup, ils s'entendent d'avance avec quelques veilleurs, pour ne pas être dérangés ; ils percent ordinairement le mur des boutiques et emportent tout, puis partagent honnêtement !

Une bande attaqua, il y a quelque temps, un mont-de-piété en dehors de la porte Ts'ien-men ; c'était vers minuit, on croyait tout le monde plongé dans le sommeil, mais les gens du mont-de-piété

veillaient ; lorsque le trou fut pratiqué dans la muraille, un jeune voleur passa les pieds en avant, comme c'est la coutume, et fut tout étonné de se trouver arrêté ; de l'intérieur on lui avait

écarté les deux jambes, il ne pouvait plus sortir. Ses compagnons vociférèrent de terribles menaces, sans faire céder les gens du mont-de-piété ; alors, de crainte d'être trahis par leur

complice, ils lui coupèrent la tête et l'emportèrent. Le lendemain, le directeur, accusé d'avoir tué un homme, fut incarcéré, frappé, et l'établissement complètement ruiné.

Les maisons de Péking étant en bois et en papier, les incendies y sont fréquents ; on se demande même comment ils n'y sont pas journaliers. Pour

les combattre, chaque poste de police a une pompe rudimentaire qui, quand elle marche, peut lancer l'eau à 15 ou 20 mètres. L'éveil étant donné, les agents de police et veilleurs qui font

l'office de pompiers, partent sans se presser ; on prend l'eau où l'on peut, et on commence à éteindre le feu ; on tâche surtout de protéger les boutiques voisines, après s'être entendu avec les

marchands sur le prix à solder. S'ils refusent, leur maison sera démolie, sous prétexte de couper le feu ! L'incendie est une bonne affaire pour les pompiers et pour les voleurs, qui ont vite

déménagé la boutique. En général, les incendiés, comme secours, reçoivent la bastonnade et sont envoyés en exil, à moins qu'ils ne puissent payer une forte somme aux tribunaux ; telle est la

coutume, elle oblige chacun à une grande vigilance, et sans cette sévérité Péking flamberait tous les hivers.

LES BANQUES. — Il y a dans Péking des banques chinoises de premier ordre, qui ont des

succursales dans les dix-huit provinces et sont d'une rare honnêteté ; mais outre ces grands établissements, qui se soutiennent mutuellement et offrent une garantie parfaite, presque dans chaque

rue on trouve une petite banque ou boutique à sapèques ; le change de l'argent se fait là. Comme il n'y a aucune monnaie, le numéraire est en lingots d'argent qui varient de poids et de qualité.

A-t-on besoin de faire un petit paiement en argent, il faut couper ces lingots, où très souvent on trouve une notable quantité de plomb habilement coulé. De plus, les balances varient, on en

compte au moins cinq ; la qualité de l'argent varie également, il peut y avoir un écart de 7 à 8, ce qui rend la fraude habituelle ; aussi le Chinois est heureux de changer ce numéraire contre

des billets de banque, plus portatifs et plus faciles à employer. Chaque petite banque en fabrique à son nom, sans contrôle ; à l'acheteur de voir si les billets sont bons, si la banque est assez

solide. Les banqueroutes sont fréquentes, et chaque année, surtout dans le dernier mois, une vingtaine au moins de ces établissements se ferment, et leur papier devient sans valeur. On vend

quelquefois dans les rues des billets de 2 à 50 francs, que l'on offre pour quelques centimes ; pourquoi ? parce que si la banque dont il porte le nom venait à se rouvrir, ces billets

recouvreraient leur valeur intrinsèque ; c'est un mince espoir, mais c'en est un, on peut donc risquer quelques sous ! Qu'arrive-t-il, en effet, souvent ! une banque émet des billets pour le

décuple de son numéraire, une banque rivale les achète, se les fait rembourser, et lorsque la première banque a dépensé ce qu'elle a en argent, ne pouvant continuer à payer, elle ferme, la voilà

ruinée et son propriétaire en fuite. Ce n'est pas fini ; ces honnêtes gens, pendant un an ou deux, parcourent la ville, rachètent à dix ou vingt centimes leurs vieux billets, puis, lorsque

presque tous sont rentrés, on rouvre boutique et la banque reprend comme si elle n'avait pas fait banqueroute ; c'est une fraude ingénieuse et les gens qui ont acheté le billet portant le nom de

cette banque font eux-mêmes une bonne affaire.

La monnaie ordinaire est la sapèque, petite rondelle de cuivre percée d'un trou carré et portant les caractères du règne pendant lequel elle a

été frappée. Du temps de K'ang-si, mille sapèques enfilées formaient une ligature (tiao), elles étaient belles et en bon cuivre. Peu à peu, la Monnaie décida que chacune en vaudrait deux, alors

500 sapèques ont encore fait un tiao, soit mille. Ensuite, le gouvernement a frappé de nouvelles pièces un peu plus grandes, en en fixant la valeur à 20 sapèques chacune ; alors 50 représentent

un tiao, soit mille sapèques ; c'est la sapèque de Péking, encore n'en donne-t-on que 49 pour un tiao, la dernière étant réservée comme prix de la ficelle ! La grande ligature (celle de mille)

vaut environ 3 francs ; la petite (celle de 500) vaut la moitié ; la ligature de 49 grandes sapèques vaut à peine 0 fr. 35 centimes. Tous ces changements firent naître bien des difficultés ; ce

fut une perturbation générale. Tel qui avait loué sa maison 10 ligatures par mois, soit trente francs, à la première modification ne recevait plus que 15 francs ; à la seconde 3 fr. 50 ! Aussi,

Péking seul se soumit, et les provinces refusèrent la grande sapèque, qui en représentait 20. La Monnaie essaya bien encore de spéculer en frappant des sapèques en fer ; cette fois c'était trop,

elles furent impitoyablement refusées. Comme système monétaire on peut conclure que la Chine n'est pas très avancée.

MAISONS DE JEU. — Le jeu est absolument interdit, et... on joue partout ! La plupart des

maisons de jeu sont installées dans la domesticité des princes ou des hauts mandarins, pour éviter la police, qui ne peut fouiller ces palais. Un joueur arrive, il passe d'abord à la caisse et

dépose là tout l'argent qu'il compte jouer ; on lui donne en échange des jetons avec lesquels il ponte. Une table carrée est disposée au milieu de la pièce ; elle est divisée par deux lignes se

coupant en croix et figurant quatre cases avec des numéros ; de chaque côté de la table se tient un croupier ; on fait le jeu, puis un cinquième croupier, placé dans une chambre voisine, apporte

la boîte fermée dans laquelle se trouvent les dés ; on ouvre la boîte, les gagnants sont payés, les croupiers empochent la mise du perdant, puis on recommence. La fraude est habituelle et les

joueurs perdent presque toujours, de là disputes et batailles se terminant par l'expulsion pure et simple du joueur ; les croupiers ont toujours raison, et l'obligation de déposer l'argent

d'avance assure le paiement de la banque, qui gagne des sommes énormes, sommes qu'elle partage avec ses protecteurs.

Outre ces grosses maisons de jeu, il y a d'innombrables tripots plus ou moins clandestins ; on joue dans les restaurants, dans les boutiques,

dans les chantiers, dans les rues, sous une véranda, contre une borne ; on joue aux cartes, aux tarots, aux dés, aux bâtonnets. Tout sert d'enjeu : les pauvres en haillons jouent jusqu'à leur

dernier vêtement, des fanatiques jouent leurs femmes et leurs enfants. Enfin, on joue, paraît-il, jusqu'aux phalanges de ses doigts ! Un jeune homme, joueur effréné quoique chrétien, avait joué

et perdu sa femme qui n'avait pas vingt ans ! Et pour combien ? pour 18 francs ; le missionnaire paya la dette et rendit la jeune femme à sa mère. Quelques mois après, elle avait rejoint son

mari, et on ne pourrait affirmer qu'il ne l'ait pas jouée et perdue de nouveau !

LES BOUTIQUES. — Péking est à la Chine ce que Paris est à la France ; on peut s'y procurer les produits de toutes les provinces. Il y a de

superbes magasins extérieurement décorés avec un grand luxe de sculptures, de dorures et de vernis précieux, intérieurement remplis des plus riches marchandises. Ces magasins sont à prix fixe et

ne rabattent jamais un centime, mais serait-ce un enfant qui vient acheter, il ne sera pas trompé. La plupart des magasins se trouvent en dehors de la porte Tsien-men ; les soies, les fourrures,

les broderies, les pierres précieuses, les thés les meilleurs, s'y rencontrent en abondance. Depuis une vingtaine d'années, les Chinois ont également ouvert des magasins d'objets européens qui

renferment tout ce que l'acheteur peut désirer, souvent à meilleur compte qu'en Europe. Des boutiques de moindre importance bordent les rues marchandes ; on y vend des vêtements, des chaussures,

des chapeaux, des fleurs artificielles, des pipes, des livres. Enfin, de plus petites encore offrent de la bijouterie fausse, des porcelaines récentes, de la quincaillerie, de la ferronnerie, des

lampes, des briquets et tous les objets utiles ou futiles. Le grand commerce est concentré dans la zone qui se trouve en dehors du rempart sud de la ville tartare, et chaque quartier a son

commerce spécial ; tous les libraires, par exemple, sont dans la rue nommée Léou-li-tch'ang, tous les quincailliers, en dehors de la porte Ha-ta-men ; ainsi des autres. Quant aux boutiques

d'antiquités et de bibelots, il y en a de vraiment belles ; on y admire les jades, les pierreries dures, les cornalines, l'améthyste et le cristal de roche, travaillés sous mille formes diverses

mêlés aux plus belles porcelaines Ming, K'ang-si, K'ien-loung ; les bronzes, les bronzes niellés, les monnaies anciennes, les cloisonnés, les bois sculptés, fouillés, incrustés d'ivoire, enfin

les curiosités si appréciées en Europe. La politesse est parfaite dans ces boutiques ; on présente à l'acheteur du thé ou des rafraîchissements, on lui offre un siège : il fait tout apporter,

tout déballer, reste deux heures sans rien acheter, et on le reconduit avec grâce, sans manifester le moindre mécontentement.

LES RESTAURANTS. — Il n'y a pas à Péking ce que nous appelons la table d'hôte, les repas

sont à la carte. Les mandarins, les lettrés, les voyageurs, les entrepreneurs, les marchands même, vont au restaurant ; on choisit sa table, on s'y installe, et pendant que l'on boit le thé en

fumant quelques pipes, le dîner est servi ; il coûte 1 franc ou 20 francs, selon le menu. Un bon dîner se paye de 2 à 3 francs, mais si on demande des raretés ou des primeurs c'est autre chose ;

un bol d'ailerons de requin pour quatre vaut 5 francs ; un potage aux nids d'hirondelles vaut 10 francs ; la cosse de petits pois primeurs, cinq centimes ; un petit concombre en hiver, 50

centimes, et le reste à l'avenant. Dans les restaurants plus ordinaires, les ouvriers viennent prendre leur nourriture à très bon marché ; avec 50 centimes, ils font un abondant repas. Enfin il y

a d'affreuses gargotes où se vendent des détritus de tout genre, des viandes hétéroclites ; mulet crevé, chien, chameau, cheval mort de maladie, intestins d'animaux, tout passe ; les pauvres en

haillons s'y attablent, et moyennant quelques centimes apaisent leur faim. Vous voyez aussi une foule de petits restaurants en plein air ; dans une espèce de caisse arrondie, le restaurateur a sa

marmite avec tous ses ustensiles ; il dispose à l'entour de petits bancs, fait sa cuisine, et les amateurs d'accourir. On prépare ainsi le gras double, les tripes et d'autres plats de même

acabit, qui, avec une bonne tasse de riz, constituent un déjeuner passable, payé 15 centimes. D'autres individus vendent de la viande toute cuite, des petits pains parsemés de grains de sésame,

des galettes, des patates ; d'autres, en hiver, une bouillie qui réchauffe les pauvres gens ; en été, des mets glacés et des rafraîchissements. On a de la glace, en effet, presque pour rien ; un

bloc de 50 centimètres de côté sur 0,30 d'épaisseur coûte à peine 40 centimes, et ne fond pas vite par le temps sec qui se prolonge ordinairement jusqu'en juillet. Plus tard les pluies arrivent,

mais la glace résiste, on la vend seulement un peu plus cher. Somme toute, à Péking, on peut très bien vivre et à bon marché ; beaucoup de familles ne dépensent que 20 ou 25 centimes par jour et

par personne.

Dans presque chaque rue, on voit aussi des boutiques de pâtisseries et de confiseries ; on y prépare une espèce de gâteau de Savoie,

l'oublie, le biscuit, les fruits confits et plusieurs bonbons ou sucreries ; enfin on rencontre d'innombrables recoins où sont servis des petits pains frits à l'huile et du thé ; c'est là qu'on

vient se reposer, fumer une pipe, causer affaires. Les gens riches ont de belles salles destinées au même usage ; on s'y rend pour se parler, s'entendre, comploter, se réconcilier, entreprendre

un mariage, enfin sous tous les prétextes. Dans ces cafés, que nous devrions appeler thés, on ne fait pas de politique ; chacun s'occupe de ses petites ou grandes affaires, sans se préoccuper ni

de celles du voisin, ni de celles du gouvernement. Avec ce principe, on comprend que les clubs et les orateurs soient inutiles.

Les maisons de bains ne sont pas rares dans Péking, mais elles y sont tout autres qu'au Japon. Ici, aucune promiscuité ; les hommes seuls

vont dans ces établissements, qui sont assez bien tenus et font de bonnes affaires. Pour quelques sapèques, on a le droit de se plonger dans la piscine commune, où il y a toujours de l'eau

bouillante et qui est environnée d'une buée presque opaque produite par la vapeur. Pour un prix modique on peut avoir son baquet particulier ; enfin les mandarins et les riches qui peuvent payer

plus cher, ont des cabinets spéciaux bien aménagés. Les bains se prennent toujours de très bon matin, ou très tard dans la soirée ; pour avertir que l'eau est à point, on hisse une lanterne au

haut d'un mât et on sonne une cloche.

Le vêtement des Chinois en général est d'une décence irréprochable ; pour les deux sexes il est long, très ample et fermé, souvent même croisé

sur le devant ; aussi la vue des vêtements européens choque-t-elle toujours les Chinois.

— Il n'y a donc pas d'étoffe en Europe ; elle est donc bien chère, ou vous êtes bien pauvre pour être obligé de faire des vêtements si collants ! Par contre, que d'étoffe perdue, de colifichets

inutiles dans l'habillement si peu habillé des Européennes ! Quelle manie de changer toujours ! vous n'avez donc ni règle ni costume déterminé ?... »

Tels sont les propos que l'on entend et qui ne sont pas toujours sans fondement. On comprend ces moqueries des Chinois, qui eux ne changent jamais ; à part quelques légères modifications de

détail, leurs vêtements sont restés ce qu'ils étaient il y a plusieurs siècles.

Les mandarins et les personnes riches modifient la manière de se vêtir aux quatre saisons et deux fois à chacune ; de sorte qu'il faut huit habillements complets et autant de rechange. Ceci est

le nécessaire ; mais les mandarins, qui tous aiment le luxe, ont chez eux de nombreuses caisses remplies d'habits plus riches les uns que les autres. Pour les robes et pardessus d'hiver, on

emploie les plus magnifiques fourrures : zibeline de l'Amour, loutre du Kamtchatka, renard bleu de Sibérie, renard blanc, renard doré, castor, hermine, petit-gris ; cependant certaines règles

doivent être observées ; ainsi, la zibeline ne peut être portée que par les mandarins du troisième degré et au-dessus. En y ajoutant les chapeaux, collets et accessoires assortis à chaque

vêtement, les bottes de satin et le reste, cette collection représente une très grande valeur.

1. 2. 5. Calottes d'enfants. — 3, 7. Chapeaux de jardiniers. — 4. Calotte ordinaire. — 6. Bonnet à poils. — 8. Chapeau de mandarin pour voir l'empereur. — 9. Bonnet d'hiver. — 10. Coiffure à tête de tigre. — 11. Chapeau de paille des paysans. — 12, 15. Chapeaux de cérémonie d'hiver. — 13. Chapeau de feutre. — 14. Bonnet contre le vent. — 16. Chapeau de femme tartare. — 17. Chapeau de cérémonie d'été. — 1S. Chapeau de mandarin. — 19. Bandeau de tête pour femme chinoise. — 20. Cache-oreilles.

Le printemps est annoncé par un décret impérial qui ordonne le changement de chapeau; on doit mettre alors en même temps la robe bleue marine

doublée de soie plus claire et le pardessus couleur prune. L'été, les mandarins se revêtent d'une étoffe extrêmement légère appelée cha ; elle est également en soie, et nécessite en dessous un

vêtement un peu moins clair. L'automne ramène les mêmes vêtements que ceux du printemps, mais doublés de coton piqué ; et l'hiver, encore annoncé par décret impérial, oblige à porter les

fourrures, graduées selon le froid. Toutes les soies employées par les mandarins sont ornées de rondelles à dragons, de même couleur que l'étoffe ; et lorsqu'ils vont voir l'empereur, la robe est

agrémentée d'une pèlerine et décorée dans le bas d'un motif brodé représentant un dragon sortant des flots.

Dans leur intérieur et lorsqu'ils ne sont point en service, les mandarins laissent le pardessus pour revêtir un gilet sans manches fort commode, et une petite calotte élégante ornée d'un bouton

en soie rouge et d'une perle sur le devant. Quant aux mandarins militaires, au lieu du grand pardessus de cérémonie, ils portent la robe fendue par devant et un vêtement moins long, pour monter

plus facilement à cheval : ce vêtement est appelé pour cette raison ma-koua-tse, ou habit de cheval. Les mandarins civils le portent lorsqu'ils ne sont pas obligés d'être en tenue, ainsi que les

riches et les gens du peuple qui vont faire quelque visite. Lorsque l'empereur veut récompenser un mandarin, il l'autorise à porter un ma-koua-tse en soie jaune impériale ; bien peu obtiennent

cet honneur, qui est grandement apprécié. Les élégants portent quelquefois des habits en soie ou en velours frappé de couleur originale, violacée, jaune purée de pois, bleue œuf de canard, vert

très clair ; ils sont soumis à une certaine mode qui n'entraîne pas, du reste, le changement de coupe.

Le vêtement des hommes du peuple est uniformément de couleur bleue, grise ou noire ; le rouge, le vert et le jaune clair sont réservés aux femmes. Tous ces habits sont en toile de coton fabriquée

dans le pays ou venue d'Europe. Les agriculteurs, les boutiquiers, les ouvriers et presque tout le peuple ne mettent pendant l'été aucun vêtement sur le haut du corps ; cependant, s'il arrive un

visiteur, on s'empresse de remettre la chemisette. En hiver, ils portent une touloupe en peau de mouton, qui ne se change pas et ne peut se laver : aussi est-elle pleine de vermine, et on

rencontre des malheureux se chauffant au soleil, qui se livrent sur eux-mêmes à une chasse peu délicate, et se vengent par un coup de dent des morsures qu'ils ont endurées ! Quant au linge de

corps, il n'en faut point parler, on en use peu ou point.

Qu'un habit soit long ou court, appartienne à un mandarin ou à un homme du peuple, il n'a toujours que cinq boutons ; les plus ordinaires sont en cuivre sculpté et doré ; mais il y en a de fort

chers, en argent, en émail, en cloisonné, en agate représentant des fleurs, des papillons, des bateaux à vapeur, ou même la reine d'Angleterre, dont les petites pièces de monnaie montées sont

fort en honneur. Avant tout, on veut avoir des bas bien tirés, des souliers bien propres et un belle calotte, c'est le luxe du Pékinois.

1. Botte de mandarin. — 2. Botte ordinaire. — 3. Botte d'enfant. — 4. Botte de comédien. — 5. Botte en cuir. — 6. Soulier d'enfant. — 7. 9, 10. Souliers d'hiver. — 8, 11, 12, Souliers de grande personne. — 13, 14. Souliers de femme chinoise. — 15, 16. — Souliers de femme tartare. — 17, 18. Souliers d'hiver.

Les enfants, jusqu'à dix ans et plus, courent partout sans autre vêtement que celui qu'ils avaient le jour de leur naissance, et sont

habituellement fort sales ; leur peau, brunie par le soleil, les fait ressembler à de petites terres cuites ; quant aux personnes tant soit peu fortunées, elles tiennent à présenter leurs enfants

vêtus de soie, peignés, propres, et beaucoup ont un petit minois fort agréable, mais seulement jusqu'à l'âge de raison, qui ne leur arrive que trop vite !

Comment parler des vêtements des mendiants ! ils en ont si peu ! une loque sans nom, un morceau de vieille natte, et c'est tout. Ces gens sont sordides et ordinairement peu à plaindre, la paresse

les a réduits pour la plupart à ce triste état ; quelques femmes et quelques enfants réellement pauvres poursuivent les passants de leurs importunités, rien ne les lasse ; une fois la sapèque

reçue, vous n'en trouverez pas un sur mille qui dise : Merci.

Aux alentours du palais impérial, on reconnaîtra facilement les eunuques à leurs bottes de toile, à leurs chapeaux de cérémonie et à leurs pardessus fripés.

Les bonzes et les tao-che portent une robe noirâtre croisée sur le devant, laissant le cou à découvert ; les premiers ont la tête complètement rasée, les seconds gardent une touffe de cheveux,

renfermée dans une espèce de petit bonnet cubique ; d'autres s'affublent de vêtements quadrillés à couleurs multiples, et récoltent les papiers couverts de caractères chinois qu'on brûle ensuite,

par respect, dit-on, pour la pensée humaine exprimée par l'écriture.

On rencontre encore dans les rues de Péking des lamas vêtus d'une robe rougeâtre ou d'un long habit jaune soufre, avec un chapeau plat à larges

bords de même couleur. Les Mongols y sont nombreux ; été comme hiver, ils gardent leur longue touloupe crasseuse ; pour eux, cette crasse est un signe de richesse et indique que le propriétaire

se nourrit bien. On voit aussi quelques Coréens vêtus de robes blanches croisées sur la poitrine, les nobles seuls pouvant employer la couleur bleue de ciel ; eux seuls vont à cheval et toujours

au pas, conduits par de pauvres esclaves qui tremblent devant ces oppresseurs du peuple. Jadis on pouvait admirer une fois l'an les Annamites qui venaient chercher le calendrier et saluer

l'empereur. Ils ne viennent plus maintenant que l'Annam appartient à la France.

*

Lire aussi :

- Jean Bouchot, Scènes de la vie des hutungs

- Alphonse Favier, Pékin. Histoire

- Maurice Jametel, Pekin

- Georges Morache, Pekin et ses habitants