Adrien de LA FAGE (1801-1862)

MUSIQUE DES CHINOIS

Livre premier d'Histoire générale de la musique et de la danse

Comptoir des imprimeurs-unis, Paris, 1844, tome I, pages 1-400.

Atlas (partitions et planches) : Forni, Bologna, 1971.

- "Pendant longtemps l'on n'eut sur la musique des Chinois que des notions à peu près insignifiantes... Un [des missionnaires] qui se signalèrent le plus en cette occasion par leur zèle, leur activité, par l'importance et la direction de leurs travaux, fut assurément le père Amiot, né à Toulon en 1718... Sans ses recherches, tout ce que nous saurions de la théorie musicale des Chinois se réduirait à trois ou quatre pages de notions vagues et insignifiantes, insuffisantes à tous égards pour nous faire connaître l'art lui-même et la manière dont les Chinois l'envisagent."

- "Aux yeux des auteurs chinois, [la musique] est la plus importante des affaires, la première des sciences ; celui qui posséderait parfaitement l'ancienne musique connaîtrait les cérémonies publiques et particulières, l'art de la guerre, l'astronomie, la politique, la religion, etc. On voit qu'à ce compte la musique ne tendrait à rien moins qu'à être la science universelle."

- "Son pouvoir n'agit pas seulement sur les vivants, les morts eux-mêmes le ressentent ; les esprits du ciel et ceux de la terre se réunissent au son des voix et des instruments. Occupé de la musique, le sage est la lumière du monde, car la musique est essentiellement réformatrice des mœurs et son but unique, tant dans sa partie principale que dans ses détails accessoires, est de resserrer les liens de la famille et ceux qui unissent entre eux tous les humains. Avec le secours de la musique, rien de difficile dans le gouvernement des peuples ; elle est le moyen le plus sûr, le plus prompt, le plus efficace, pour faire fleurir l'empire ; elle est le meilleur appui de l'autorité, le plus fort lien social, le véritable nœud des lois, etc.. Elle est l'écho de la sagesse, la mère et l'institutrice des vertus, la voix du ciel ; elle dévoile à l'homme le souverain être, et le fait participer de l'essence divine."

Extraits : air : Chant de l'hirondelle à son passage - Le trésor perdu de la musique divine - De la sémiographie musicale des

Chinois

Le chê - air : Le retour du printemps - Réflexions générales sur les instruments chinois - Danses et

ballets

Feuilleter

Lire aussi

*

Chant de l'hirondelle à son passage

Adrien de La Fage donne une cinquantaine de retranscriptions à l'occidentale d'airs chinois envoyés par le père Amiot, parmi lesquels ce

Chant de l'hirondelle à son passage. Jean-Christophe Frisch, Le Baroque Nomade, en propose une interprétation dans son très beau disque Audivis Concert baroque à la Cité

interdite.

L'extrait est également disponible sur Youtube et sur le site Jésuites.

En ce qui concerne la musique, les traditions fabuleuses prouvent sa haute antiquité chez les Chinois, et l'estime qu'ils en ont faite dans tous

les temps. Ainsi l'on attribuait à Chi-hoang-che, l'un des empereurs qui régnait au temps des Ki ou Esprits, l'invention des règles de la prononciation, des caractères de l'écriture et enfin de

la musique. D'après les mêmes mythographes, un ki nommé Tong-hou, aurait composé des chansons dont Tse-sse, petit-fils de Kong-fou-tsée (Confucius), faisait le plus grand éloge ; on parle avec le

même avantage de celles de Kai-tien-chi, neuvième empereur après le neuvième ki, dont le nom signifie remplaçant du ciel sur la terre, et l'on fait de lui un magnifique éloge en disant que ses

sujets lui obéissaient même avant qu'il eût intimé ses ordres (il ne faut pas oublier que ceci date de l'époque des ki ou esprits). Selon certaines traditions il serait auteur de plusieurs

inventions attribuées depuis à Fou-hi. C'est lui qui aurait imaginé huit sortes d'instruments et appris à tirer le son d'une sorte de cornet

à bouquin. Les noms que Kai-tien-chi avait donnés à ces instruments méritent d'être conservés : 1° aimer le peuple, 2° l'oiseau noir, 3° ne pas couper le bois, 4° cultiver séparément les huit

sortes de grains, 5° chanter en détail la doctrine céleste, 6° célébrer le mérite du souverain, 7° imiter la vertu de la terre, 8° rappeler le souvenir de tout ce qui est. Toutes ces appellations

sembleraient indiquer les airs ou chansons que les instruments accompagnaient plutôt que les instruments eux-mêmes.

On prétend aussi que cet empereur inventa une musique dans laquelle le concert précédait la comédie. Que peuvent signifier ces expressions ? Rien autre chose à mon avis que l'antiquité des arts

et de la civilisation chez les Chinois.

Un des successeurs de celui-ci, nommé Tcho-yong, entendant le concert des oiseaux dans un temps où l'empire jouissait d'une paix profonde,

imagina une musique dont, disent les mythographes, l'harmonie pénétrait partout, parlait à l'intelligence, calmait les passions du cœur, mettait les humeurs en équilibre, facilitait et assurait

l'usage de tous les sens et prolongeait la vie de l'homme. Cette musique était appelée tsie-ven, c'est-à-dire tempérance et grâce ; Tcho-yong aurait encore, selon d'autres, inventé des signes

pour les différents tons. Nous verrons bientôt que l'on a aussi rapporté à l'époque fabuleuse l'invention du kin. On peut reconnaître que tout cet exposé n'offre rien de miraculeux : les auteurs

chinois n'ont fait selon toute apparence que reculer la date de faits réels et avérés.

Dans les temps héroïques ou incertains apparaissent par moments certains mythes que le respect pour l'antiquité a laissés subsister ; mais ils offrent des allégories tellement transparentes que

chacun est capable de les interpréter sans jamais errer sur le sens. Dans les origines chinoises point d'intervention surnaturelle pour justifier des crimes ou expliquer des extravagances, point

d'ambitieux conquérants, point de sanguinaires usurpateurs : les Chinois ne font point des dieux de leurs premiers grands hommes, il leur suffit d'en faire des sages, et, s'ils les supposent

éclairés de la lumière divine, c'est qu'ils ont été vraiment les bienfaiteurs de l'humanité, les créateurs de la civilisation, les propagateurs de la science.

Et qui n'accorderait volontiers le nom de fils du ciel au fondateur de la monarchie chinoise ? à ce grand, à cet antique Fou-hi, inventeur des filets de pêche et de chasse, qui rassemble

les hommes, apprivoise les animaux, apprend à en tirer aide, vêtement et nourriture, et qui régularise la société chinoise par l'établissement légal et sacré du mariage ? Voyez quels sont les

coopérateurs qu'il s'adjoint : ils ont pour mission de veiller à la construction des habitations, de prévenir et soulager les misères du peuple, de l'instruire, de maintenir les rits établis,

d'inspecter les terres, les forêts, les sources, les plantations. Fou-hi n'a point de généraux, point d'armée, son seul but est le bonheur des hommes qui se sont volontairement rangés sous sa

bienfaisante domination.

Mais ce n'est pas seulement le bonheur physique, le bien-être matériel de son peuple, qui occupe la pensée de Fou-hi ; il veut adoucir le naturel farouche de ces hommes encore à demi sauvages ;

il aspire à polir leurs mœurs, à élever leur âme, à leur donner le goût de l'union et de la paix, à exciter et développer dans leur cœur l'amour de la vertu. C'est pour mettre à exécution ces

grandes pensées qu'il donne les règles de musique, et le premier usage qu'il en fait est de chanter un hymne dans lequel il célèbre son triomphe sur l'ignorance et la barbarie, il compose ensuite

la chanson des pêcheurs auxquels il avait appris à tirer leur nourriture du fond des eaux. Bientôt il fixe les principes de l'art en achevant le kin, cet instrument symbolique dont on ne doit, disent les philosophes chinois, parler qu'avec un respect profond, interprète sacré des idées

élevées, dont l'harmonie sublime ne saurait résonner que sous la main des sages.

Fou-hi n'a pas voulu que cette création de son génie fût un simple moyen de divertissement et de délassement ; il a chargé le kin d'emblèmes moraux ; il a fait de sa partie supérieure l'image du ciel, et de la partie inférieure l'image de la terre : il y a placé le nid du foang-hoang, de cet oiseau mystérieux, heureux phénix qui se montre à la naissance des bons princes. Fou-hi voulait, sans doute, indiquer par là que rien n'est

plus rare et plus précieux que la vertu sur le trône, et qu'en elle seule pourtant réside le vrai bonheur, tant pour les sujets que pour les monarques. Sur le kin, se trouve aussi la demeure du

dragon-cheval, devenu dès lors un des principaux symboles chinois. C'est sur le dos de ce dragon, que Fou-hi reconnut un jour les trigrammes mystiques, premiers éléments de la parole écrite, et

dont l'ensemble renferme l'explication universelle des lois de la nature et des préceptes de la morale. Cette vision du saint homme, c'est ainsi que les Chinois nomment leur illustre fondateur,

n'aurait-elle pas eu pour but principal de montrer que l'attention et la méditation conduisent aux découvertes les plus admirables, les plus inattendues ? C'est aussi pour rapprocher l'homme du

ciel, pour détourner les maléfices et bannir du cœur les idées impures, que Fou-hi avait inventé le kin, dont il tirait des sons vraiment célestes, célébrant dans ses airs, les bienfaits de

l'esprit intelligent et révélateur.

Au moyen du kin, disent les livres sacrés, Fou-hi régla d'abord son propre cœur, apprit à modérer ses passions, à les contenir dans de justes bornes. Il travailla ensuite à faire jouir les hommes

des bienfaits de la civilisation, en leur inspirant le respect des lois, l'amour des grandes choses et le goût de l'industrie, mère et conservatrice des arts.

Quelques mythographes chinois ont fait remonter l'invention du kin à l'époque beaucoup plus ancienne, mais tout à fait fabuleuse de la domination des ki ou esprits, qui auraient régné pendant un

long espace de temps avant Fou-hi. Sous l'un de ces demi-dieux, en une année où des vents terribles avaient produit un dérangement dans les saisons, l'empereur Tchu-siang-chi ou Tse-siang, aurait

ordonné à Sse-kouei de faire un kin à cinq cordes, pour arrêter le bouleversement de l'univers. Je ne sais si je m'abuse, mais cette pensée me semble pleine

de grandeur et de poésie ; aucune ne saurait donner de la puissance musicale une idée plus magnifique et plus sublime.

L'invention de divers autres instruments occupa le génie actif de Fou-hi, ainsi il prit du bois de sang dont il fit un instrument monté d'un grand nombre de cordes ; il pensait que son harmonie

devait rapprocher l'homme du ciel, en le ramenant à la vérité et à la droiture. Il fut aussi l'inventeur du hiuen, qu'il forma de terre cuite ;

enfin, sous son règne, la musique fut portée à une grande élévation, et lui facilita les moyens de gouverner en assouplissant l'esprit des peuples. Fou-hi voulut que les voix et les instruments

fussent employés à célébrer les bienfaits du Chang-ti (de l'Être suprême), et à rappeler les vertus des ancêtres auxquels on doit la vie et la faculté de jouir de tous les dons du ciel. Pour

s'acquitter de ce double devoir, il ordonna que, dans ses cérémonies, le peuple eut toujours sous les yeux les objets qui devaient réveiller ses sentiments de reconnaissance, en lui offrant

l'idée de ce qui servait à sa nourriture, à son entretien, à son bien-être ; c'est pourquoi il voulut que les trois règnes de la nature fussent représentés dans la musique, et il y eut ainsi des

instruments dans lesquels le métal, la pierre, la soie, le bambou, la calebasse, la terre cuite et le bois furent pris pour corps sonores.

Les instruments inventés par le grand Fou-hi ont subsisté, et le kin, particulièrement, n'a jamais cessé d'être en usage, mais l'harmonie sublime, imaginée par l'inventeur, ne conserva que sous

ses premiers successeurs son influence civilisatrice, et le pouvoir modérateur qui lui donnait un si haut prix. Cette musique primitive appelait ici-bas les esprits

célestes ; elle évoquait les ombres des ancêtres ; elle inspirait aux hommes l'amour de la vertu et les portait à la pratique de tous leurs devoirs ; mais, ajoutent tristement les Chinois, elle

était toute divine : c'est un trésor perdu qui ne sera jamais retrouvé.

Les caractères employés par les Chinois pour noter leur musique ont une disposition tout à fait semblable à celle de leur écriture ; les lettres

musicales se rangent par colonnes placées de droite à gauche et qui se lisent de haut en bas. On trouvera en tête des dessins qui accompagnent cet ouvrage (planche I, figure 1), le tableau des

signes de la notation chinoise ; les caractères de la colonne A offrent la série des signes applicables à chacun des sons du système considéré uniquement ici sous le rapport tonal.

Ces caractères peuvent donner lieu à quelques observations.

Premièrement, il est aisé de reconnaître que les uns sont simples, les autres composés. Les caractères qui appartiennent aux tons principaux fa, sol, la, ut, ré et à leurs octaves, fournissent

les éléments d'un caractère qui représente le lu immédiatement inférieur, en sorte que la lettre correspondante au sol, fournit l'élément de celle qui doit exprimer le fa # : de même la produit

le sol # ; ré l'ut # ; mi le ré #.

En second lieu, les lettres correspondantes au si, au sol-octave et au la-octave, quoique simples, ne forment point de composés. Pour ces deux dernières, la raison n'est pas facile à donner ; le

tchoung-lu, c'est-à-dire le la#, dans les tableaux de la génération des lu, n'a pas de place, par la cause qu'à lui s'arrête la production directe, mais il semblerait qu'ici ce motif est

insignifiant, et que dans la transposition il doit résulter une grande gêne de son absence. Ceci confirme l'opinion émise précédemment, savoir : que les Chinois ont de beaucoup restreint la

latitude que laissait le système des quatre-vingt-quatre transpositions exposé plus haut. Quant à l'emploi de ce lu, dans la notation, comme il est d'un usage continuel pour ce qu'on appelle les

instruments ou les voix au ton aigu, on se sert pour le représenter du caractère attribué dans l'usage ordinaire au chang ou si naturel.

La reproduction des mêmes caractères pour l'octave inférieure peut être l'objet d'une troisième remarque, mais ne doit point étonner, puisque la dénomination est la même, et que d'ailleurs nous

verrons bientôt qu'il existe un signe qui porte à l'octave supérieure la note qu'il accompagne.

Une quatrième remarque portera sur le la de l'octave supérieure qui ne saurait être tout à fait considéré comme caractère simple, puisqu'il est formé du signe de l'octave accolé à la lettre

représentative de l'y ou la inférieur.

Il faut encore observer que les caractères représentant le fa et le sol de la troisième octave, sont précisément les mêmes que les chiffres chinois 6 et 5 : cette identité, à laquelle jusqu'ici

personne n'avait fait attention, se rattache, sans doute, à l'ordre des notes chinoises prises sur les demi-lu à partir de ré, dernière note pratiquée dans la troisième octave ; de cette manière,

en effet, le sol occupe la cinquième place, et le fa la sixième en descendant.

Enfin l'on ne doit pas être surpris que les caractères simples qui expriment les tons fa, ut, fa octave ne fournissent pas de composés, puisque le lu immédiatement inférieur possède

lui-même un caractère simple.

Tels sont les caractères principaux de l'intonation ; les Chinois ont, en outre, les trois signes dessinés planche I, figure 1 en C ; a désignant que la note doit être faite à l'octave

supérieure, b marquant un tremblement ou trill, enfin c indiquant une note coupée qu'on ne prononce qu'à demi et en s'arrêtant tout à coup.

Les lettres correspondantes à ut #, ré #, fa #, sol # ne s'emploient dans l'usage ordinaire que pour les démonstrations ; la musique s'écrit toujours dans la série primordiale des tons ; c'est

alors à l'exécutant d'opérer, s'il y a lieu, la transposition convenable, et cette opération ne présente de difficulté que pour les instruments.

La notation de la mesure consiste à former des espaces égaux entre eux, dans lesquels on fait entrer les caractères d'intonation dont l'assemblage forme ce que nous appellerions une battue ou

vulgairement une mesure : la même chose peut se faire pour les demi-mesures ; on assigne ensuite à chaque note, dans l'espace fixé, l'étendue qui lui appartient selon sa durée plus ou moins

longue. Le copiste doit avoir le soin préalable de marquer sur son papier, soit le compas à la main, soit à vue d'œil, l'espace que chaque mesure entière occupera.

Chaque temps ou division de mesure est marqué d'un signe particulier qui se place au-dessous du caractère d'intonation. Le trait penché de gauche à droite indique le premier et le troisième temps

; le cercle simple ou empli d'encre rouge annonce le second temps ; trois traits semblables au signe du premier temps, le rouge placé entre les deux noirs, sont le signe du quatrième temps ;

voyez planche I, figure 1, d, e, f, en C.

Comme en beaucoup de cas la musique s'accompagne du po-fou (tambourin), et du tchoung-tou (instrument du genre des castagnettes), ces mêmes signes servent à indiquer le moment où ces instruments

doivent être entendus ; le signe d marque qu'il faut frapper sur le bord du tambour, le signe e que le coup doit être donné dans le milieu ; quand reparaît le signe d on frappe

comme la première fois, mais sur l'autre face du tambour ; pour le signe f, il indique la réunion du tambour et des cymbales ou castagnettes qui servent alors à marquer la fin de la

mesure ; nous aurons plus tard à considérer ces usages pris en eux-mêmes.

Les Chinois ont, en outre, quelques autres signes de mesure que l'on voit aussi figure 1 ; g marque le repos d'un temps, h de deux temps ou bien du morceau, i indique

deux notes, j trois notes de durée égale, ou bien le battement du tambour et autres instruments de même genre ; à deux notes, une longue et une brève ; l l'opposé, c'est-à-dire

une brève et une longue ; m liaison d'une note à l'autre.

La Borde donne, en outre, le signe n comme indiquant une note qui doit se répéter quatre fois. Il avait tiré ce renseignement d'un manuscrit du père Amiot aujourd'hui perdu, mais, du

reste, antérieur à ceux que j'ai été à même de consulter.

Les notes musicales changeant de caractère selon l'instrument qui les exécute il s'ensuit que chaque instrument possède une notation particulière et que l'instrumentiste doit connaître. On a cité

un Traité de l'art de jouer du kin offrant un système sémiographique différent de celui qui vient d'être expliqué et dont les éléments n'offrent

point de conformité avec les lettres chinoises, mais se composent de signes particuliers dont l'ensemble offre beaucoup de complication. J'ai moi-même examiné un livre chinois intitulé

Manuel du kin : voici, autant que l'on en peut juger, en quoi consiste le système de notation de cet instrument. Chaque caractère est double ; l'un

placé en dessous indique, au moyen des chiffres chinois, le numéro d'ordre de la corde qui doit être pincée ; l'autre placé en dessus et enveloppant en quelque sorte le caractère inférieur (pl.

I, fig. 1 en E), marque comment la corde sera prise ; si de la main droite, si de la gauche, avec quel doigt, si par abaissement, si par élévation, si de la partie charnue de la main, si de

l'ongle, si par un léger frôlement, si par une vigoureuse attaque, etc. Les signes de ce genre sont multipliés à l'excès ; il y en a soixante-douze pour la main droite et le nombre énorme de cent

douze pour la gauche.

Dans ce système comme dans le précédent, lorsque l'air est accompagné de paroles, les caractères qui représentent celles-ci se placent en colonne à la droite des signes de musique. Les signes des

temps de la mesure se mettent aussi sur la droite, et ceux qui marquent certaines circonstances de l'exécution se mettent au-dessous des caractères principaux ; voyez figure 1 en n une

colonne de notes musicales disposée à la manière chinoise.

À une époque plus ancienne, on rangeait les caractères de bas en haut, du moins pour les hymnes qui se chantaient au palais impérial ; un trait qui allait d'un caractère à l'autre marquait quand

il fallait descendre. Les paroles se plaçaient vis à-vis, sur la droite et dans la même disposition, comme on le voit figure 1 en F. Longtemps aussi l'on s'est servi des caractères désignant les

lu (fig. 1 en B) qui représentaient alors les tons divers que l'on voulait exprimer.

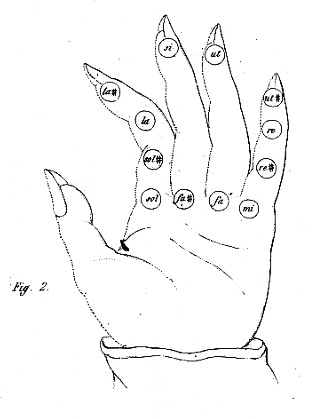

Pour rappeler à leur mémoire le nom et l'ordre des lu, leur adaptation aux tons de l'échelle et les différentes transpositions, les Chinois font

usage de la main gauche et distribuent les lu aux places marquées figure 2, planche I. Les lu sont disposés sur cette main comme s'ils formaient un cercle dont le centre serait entre le major et

l'annulaire. On pose le pouce sur celui des lu par lequel on veut commencer, selon le ton fondamental du mode ; ainsi pour parcourir la série fa, sol, la, ut, ré, ut, fa, on place d'abord le

pouce à la naissance de l'annulaire, puis à celle de l'index, de là au pli de l'index entre la seconde et la troisième phalange ; ensuite à l'extrémité de l'annulaire, puis entre la seconde et

troisième phalange de celui-ci, on revient ensuite à son extrémité, et enfin au point d'où l'on était parti à la naissance de ce même doigt. Cette méthode, dont il ne paraît pas que l'on fasse

usage pour solfier, mais seulement dans le but d'aider la mémoire, est très commode pour les Chinois, car elle n'est autre chose qu'une application à la musique, de l'habitude que ces peuples

contractent dès l'enfance de compter ainsi par leurs doigts les années du cycle, pour déterminer sur-le-champ le nombre d'années qui sépare une date d'une autre.

On voit combien est ancien l'emploi de la main comme instrument mnémonique.

Voilà tout ce que nous savons de la sémiographie musicale ou notation des Chinois. Plusieurs écrivains ont commis à cet égard de graves erreurs ; ainsi l'on aurait droit de s'étonner que Rousseau ait affirmé que les Chinois ne possédaient point de caractères pour noter les sons, si l'on ne savait que cette opinion propagée par Du Halde était générale à l'époque où écrivait ce philosophe ; c'est donc mal à propos que La Borde lui a cherché querelle sur ce point. De Guignes présente de divers signes une explication fort confuse et donne pour correspondants aux tons ho, see, y, tché, etc., les notes ré, mi, fa, sol, etc., ce qui est inadmissible ; peut-être aura-t-il été trompé par la portée qu'il a lu sur la clef de sol et qui devrait être armée d'une clef de fa : ceci prouve combien il est toujours dangereux de prétendre traiter ex professo ce que l'on ne connaît que superficiellement. Lorsque Raymond dit que les notes des Chinois sont les caractères de leur alphabet, il oublie que ces peuples n'ont pas d'alphabet, mais ce n'est là qu'une distraction sans conséquence. On n'en saurait dire autant de l'accusation que Félis intente au père Amiot, en lui reprochant de n'avoir point donné de renseignements sur la notation chinoise ; elle a déjà été repoussée et l'on a pu voir que l'auteur de la Biographie des Musiciens, au lieu de traiter avec mépris les manuscrits d'Amiot, en aurait tiré parti s'il les eût lus avec attention ; il est d'ailleurs étonnant qu'il n'ait pas connu ce que La Borde avait déjà imprimé sur cette matière. Enfin l'on pourrait aussi relever quelques inexactitudes dans le travail de ce dernier, mais on ne sera pas aussi sévère pour lui qu'il l'a été pour Rousseau ; on aime mieux croire que les inadvertances de La Borde tiennent à ce que lui ou ses coopérateurs n'ont eu entre les mains que les premiers ouvrages d'Amiot, écrits dans un temps où il n'avait que fort peu d'expérience en cette matière comme en tout ce qui concerne les mœurs et usages des Chinois. Dans le mémoire que je cite si fréquemment et qui m'a été d'une si grande utilité pour la composition de ce livre, Amiot fait lui-même cet aveu avec la candeur qui distingue le travailleur assidu et consciencieux, l'homme à la fois savant et modeste.

Le chê est un instrument de la famille du kin, mais qui se monte d'un bien plus grand nombre de cordes. Nous avons vu que l'on n'est pas d'accord

sur la question de savoir à qui en est due l'invention, non plus que sur les altérations qu'il a subies quant au nombre de ses cordes. Tsai-yu pense que l'on est tombé, en parlant du chê, dans

une erreur semblable à celle que l'on avait commise à l'égard du kin, lorsque l'on a supposé qu'il y en avait eu à cinq, quinze, dix-neuf ou vingt-trois cordes. On n'a pas compris, dit-il, les

expressions des anciens ; quand ils disent que pour tel morceau, il y a un accompagnement de chê à cinq, quinze, dix-neuf, etc., cordes, ils veulent indiquer tout simplement le nombre de cordes

dont il est fait usage en cette occasion. Depuis Fou-hi, ajoute-t-il, jusqu'à Hoang-ti, le chê fut monté de cinquante cordes, et depuis Hoang-ti jusqu'au temps présent (Tsai écrivait au milieu du

seizième siècle), il a été monté de vingt-cinq cordes seulement. Toutefois il paraîtrait qu'à une époque peut-être plus récente, il a existé un chê à trente-six cordes.

Les dimensions du chê ont souvent varié, et les antiquaires chinois ne s'accordent pas à cet égard. Le Koang-yun-chou, ouvrage fort estimé des Chinois, donne au chê 7 pieds 2 pouces de

longueur, et 1 pied 8 pouces de largeur, ce qui équivaut à longueur métrique 1,835, largeur 0,457.

Il y a du reste quatre sortes de chê, qui ne diffèrent entre eux que par la grandeur, étant construits sur le même système et montés de pareil nombre de cordes. Voici la mesure la plus ordinaire

:

Tête de l'instrument: Longueur : 0,225 mm, largeur 0,510 mm.

Queue : Longueur 0,457 mm, largeur : 0,407 mm.

D'un chevalet à l'autre : 1,636 mm.

Longueur totale : 2,295 mm.

On voit d'après ces mesures que le chê, comme nous le disions au commencement, n'est autre chose qu'un kin établi sur une plus grande échelle et

monté d'un nombre de cordes plus considérable. Ce qui en outre différencie le chê, c'est qu'en dessous de chaque corde est placé un chevalet mobile, élevé sur la table de 67 millimètres ; ces

chevalets sont divisés en cinq séries de cinq, affectées chacune de l'une des cinq couleurs ; la première série est bleue, les suivantes sont rouges, jaunes, blanches et enfin noires.

Les vingt-cinq cordes du chê forment évidemment une suite de vingt-cinq lu ou demi-tons, et par conséquent deux octaves et une note.

La figure 4, planche II des dessins, représente a le chê, et b la manière de le pincer. Cette figure, envoyée en France par Amiot, a été calquée sur une peinture chinoise. Les

deux musiciens qui s'y trouvent représentés semblent aveugles, et La Borde paraît y avoir été trompé. Il est dit, à la vérité, qu'en Chine, dans une haute antiquité, on choisissait un aveugle

pour président du tribunal de la Musique, parce qu'on le croyait plus capable que tout autre de faire les plus fines distinctions dans le degré et la qualité des tons et des accords ; mais cette

prétendue cécité des musiciens n'est qu'un symbole particulier aux Chinois, qui, en représentant les exécutants privés de la vue, veulent marquer l'attention profonde qu'ils doivent apporter à

rendre exactement les inspirations du compositeur. Le second musicien c, placé à la droite du joueur de chê, bat la mesure sur un petit tambour appelé po-fou, dont je parlerai plus tard.

J'ai cru devoir rapprocher ces deux instruments, parce qu'il en est habituellement ainsi chez les Chinois.

Jadis le chê portait ses règles et son éloge écrits sur sa surface inférieure en onze cent quatre-vingt-neuf caractères, dont chacun, selon Tsai-yu, renfermait un sens très profond. Pour jouer du

chê, disent les auteurs anciens, on doit avoir appris à mortifier ses passions, et il faut avoir l'amour de la vertu gravé dans le cœur, autrement on n'en obtient que des sons vides et

infructueux. Le chê a quelquefois été considéré comme l'image de la mort, par rapport au kin qui est l'image de la vie. Ces deux instruments sont souvent rapprochés par les poètes chinois, qui,

pour exprimer le degré suprême de la félicité des amants, disent qu'ils imitent par un heureux accord l'harmonie du kin et du chê.

*

Le retour du printemps

Autre morceau proposé par Jean-Christophe Frisch, Le Baroque Nomade, dans son disque Audivis Concert baroque à la Cité

interdite.

L'extrait est également disponible sur Youtube et sur le site Jésuites.

Si maintenant nous voulons jeter un coup d'œil d'ensemble sur le système instrumental des Chinois, nous reconnaîtrons que ces peuples possèdent des instruments plus nombreux, plus variés et

surtout basés sur des principes plus exacts et plus positifs que tous ceux des anciens Indiens, Égyptiens et Grecs dont la connaissance est parvenue jusqu'à nous. À l'égard de la diversité des

sons, ils se trouvent même dans la composition de leurs orchestres plus riches que les modernes ; à la vérité ceux-ci, à l'exception peut-être des king, ont à leur disposition les mêmes éléments

et des moyens de confection et d'exécution bien autrement puissants ; mais, par des raisons bonnes ou mauvaises, ils négligent, du moins quant à présent, d'introduire dans leur système

instrumental les nouvelles ressources dont l'avenir tirera peut-être grand parti.

Une telle variété d'instruments est un résultat nécessaire du point de départ des Chinois ; en effet ils ne considèrent pas le son d'une manière absolue ; dès l'abord ils l'analysent et le

distinguent selon la nature des corps qui le produisent ; or, si nous remarquons que cette observation date chez eux de la plus haute antiquité, si nous voyons les traditions s'accorder à

reporter à la même époque l'invention de tous leurs instruments dont les modifications depuis ce temps ont été assez peu importantes, nous ne nous étonnerons plus, du moins en ce qui concerne la

musique, de voir ces peuples conserver toute leur admiration pour les âges qui ont vu éclore de si belles conceptions, déclarer unanimement que, depuis ces heureux temps, ils n'ont cessé de

dégénérer et appliquer tous leurs soins, tous leurs efforts, toute leur persévérance à rétablir dans leur pureté originelle les sublimes créations du génie de leurs ancêtres.

Les idées de perfection attribuées par les Chinois aux inventions des temps anciens ont l'inconvénient de rendre fort difficile toute innovation un peu hardie et tant soit peu susceptible de

choquer les habitudes reçues ; non seulement on s'abstient d'apporter des changements à ce qui existe, mais on ne s'occupe aucunement de ce qui n'existe pas ; on rejette comme une profanation

l'idée d'appliquer tel objet ou telle matière à un usage qu'ils n'ont point eu antérieurement, même lorsqu'il ne s'agit que d'étendre et de développer une donnée admise et sanctionnée par

l'expérience. De là vient que les instruments étrangers introduits en Chine par la voie de l'Inde probablement en passant par le Thibet, ou ceux venus d'Europe, n'ont été aucunement goûtés dans

la haute société chinoise. C'est ainsi que le violon, par exemple, ou pour mieux dire le premier rudiment de cet instrument tel que le possèdent les Indiens, ne se voit en Chine que dans les

mains des aveugles et mendiants. Quant au violon européen, il n'a jamais pu dépasser les limites des factoreries de Canton. Les Chinois prirent, lors de l'ambassade de Maccartney, des dessins de

nos instruments à vent : ils ne paraissent pas en avoir fait grand cas, quoiqu'ils fussent évidemment supérieurs à tout ce qu'ils possèdent en ce genre ; toutefois ils me semblent à vrai dire

fort excusables à cet égard : en rapprochant des nôtres leurs instruments dont les trous sont tous semblables en diamètre, tous placés à égale distance les uns des autres, que ne doivent-ils pas

penser de nos clarinettes ou de nos hautbois, par exemple, percés de trous inégaux, couverts de clefs, et dont, en un mot, la disposition est vraiment inexacte et irrationnelle.

Mais si, faisant abstraction de nos instruments, nous n'examinons ceux des Chinois que par rapport à eux-mêmes, nous ne pourrons disconvenir que l'idée de la dégénérescence de plusieurs d'entre

eux n'est pas dépourvue de fondement. Qui ne partagera, par exemple, l'opinion de Roussier, quand il trouve que les anciens king, taillés dans leur entier en raison directe du degré tonal qu'ils

devaient exprimer, convenaient beaucoup mieux que les nouveaux qui ont tous une surface semblable et ne se différencient que par l'épaisseur ? D'après certaines déductions, l'on en peut penser

autant des kin et des chê, qui, à l'époque ancienne, paraissent avoir été confectionnés avec un soin particulier. Et ce mérite des anciens instruments, qu'aurait il donc d'extraordinaire ? Ne

recherchons-nous pas, en Europe, ce que nous nommons les instruments d'auteurs, tels que les violons de Stradivario, de Guarnerio, les basses d'Amati, etc., soit que, sans en rechercher la cause,

ces instruments aient une supériorité réelle sur ceux que l'on fabrique de nos jours, soit que le temps améliore et perfectionne leur qualité primitive ? L'opinion de Corneille de Paw, qui

prétend que la simple inspection des figures d'instruments conservées dans le Chou-king, prouve qu'ils étaient plus imparfaits et plus mauvais que ceux dont on fait usage aujourd'hui, tombe ainsi

d'elle même.

Au reste, en s'en rapportant aux auteurs chinois, ce ne sont pas seulement les instruments qui ont dégénéré, la manière de s'en servir n'a pas moins perdu ; on tirait de tel instrument,

disent-ils, des sons que l'on ne sait plus obtenir aujourd'hui. La pensée de remonter vers les temps anciens n'est donc pas, en ce cas, aussi déraisonnable et aussi peu fondée qu'elle pourrait le

paraître.

Concluons en disant que les Chinois ont possédé, dès une date certainement fort reculée, une musique instrumentale très étendue ; ils ont connu, selon toute apparence, un nombre d'instruments

plus considérable que tous ceux que l'antiquité nous a transmis, et la construction de ces instruments était basée sur des principes d'une netteté et d'une justesse vraiment admirables ; ajoutons

qu'ils ont été les seuls à tirer parti du son de la pierre, que les cloches ont acquis entre leurs mains une extrême importance musicale ; ils ont aussi, les premiers, observé l'effet des lames

métalliques exposées à un courant d'air ; ils ont su tordre la soie de manière à en obtenir des sons mélodieux ; enfin, ajoutons que chez eux, le bois a fourni autre chose que de simples

indications rythmiques, et n'a pas été seulement un corps sonore passif et secondaire, comme il l'est dans les instruments à cordes ; ils ont su le mettre en vibration par le frôlement, et connu

dès longtemps un phénomène qui, en Europe, n'a fixé l'attention des acousticiens qu'à une époque toute récente. C'en est assez, ce me semble, pour montrer que les Chinois, en ce qui touche la

musique instrumentale, comme dans l'exposition de la théorie de la musique, peuvent disputer le premier rang à tous les peuples anciens, dont la succession des âges a laissé quelque vestige sur

notre globe.

La ligne de démarcation qui sépare la danse de la musique, tout en laissant ces deux aimables sœurs s'unir et s'entrelacer pour charmer à la fois

nos yeux et nos oreilles, appartient à une époque fort rapprochée de nous ; la distinction qui caractérise rigoureusement les attributions de chacune d'elles ne pouvait naître qu'au moment où

l'art musical, pris en lui-même, ayant vu ses limites de plus en plus reculées, il devenait absolument nécessaire d'en élaguer tout ce qui n'était pas portion intégrante et essentielle. La danse,

quoique demeurée, relativement à la musique, dans une sorte de dépendance, a cessé d'être considérée comme une de ses parties constitutives ; elle est devenue l'objet d'une étude toute spéciale.

On n'a divisé la matière que lorsque l'on a reconnu, sinon l'impossibilité, au moins la très grande difficulté à un même individu d'en posséder toutes les branches à un degré satisfaisant.

Pareille chose était déjà arrivée à Rome sous les empereurs, mais alors ce n'étaient pas les progrès de la musique, c'étaient ceux de la danse qui avaient amené la séparation.

Dans les contrées où les deux arts, objets de nos recherches, sont encore dans l'enfance, n'ont fait que peu de progrès ou ne les ont faits que dans un certain sens, ils demeurent invariablement

unis ; un même personnage danse et s'accompagne de sa propre voix ou d'instruments plus ou moins complets ; quelquefois de l'une et l'autre manière ; par la même raison, un seul et même maître

enseigne à la fois la musique et la danse. Cela est si vrai qu'en France, sous le règne de Louis XIV, qui, comme on le sait, est mort en 1715, la plupart des violonistes étaient en même temps

maîtres à danser.

À cet égard, les idées des Chinois sont conformes à celles de tous les autres peuples, et chez eux la danse a toujours été considérée comme une dépendance immédiate de la musique, en rapportant

d'ailleurs à la première tout ce qui tient à l'art de la pose, du geste et de la grâce dans tous les mouvements du corps.

Le caractère ou, correspondant à notre mot danse, n'éveille point dans l'esprit des Chinois l'idée de sauts, de gambades ou de pirouettes, mais celle de l'expression des

sentiments, sans le secours de la parole, et par le seul moyen de gestes et d'évolutions exécutés avec méthode et précision. Les danses chinoises sont donc, ainsi que celles de toute l'Asie,

essentiellement mimiques, et les pensées exprimées par ces danses, ainsi que par la musique qui sert à en régler le mouvement, sont en général graves ou voluptueuses. Il paraît, au reste, que les

plus anciennes danses chinoises consistaient dans le tableau des travaux du labourage, des joies de la moisson, des fatigues de la guerre, des plaisirs de la

paix, etc.

Ce n'est pas que les Chinois ne possèdent aussi des danses qui dépendent principalement de la vigueur et de l'agilité des membres ; tout au contraire, nous verrons bientôt qu'ils connaissent et

pratiquent fort habilement la danse saltatoire et ballatoire, les tours de force et d'adresse en tout genre, le funambulisme, la palestre, et autres exercices gymnastiques ; mais tous ces arts ne

sont pas mis sur le même rang que la mimique ; ils ne viennent que de loin après.

Ainsi que la musique, la danse a été en usage chez les Chinois dès l'époque la plus reculée de leur empire, et, conformément au génie de ces peuples, on reconnaît que, dès lors, des règles

hiérarchiques avaient été imposées à cet égard. Ainsi, l'on sait que, dans l'antiquité, le nombre des danseurs était prescrit et déterminé pour les différents ordres de l'État, particulièrement

en ce qui concerne les cérémonies en l'honneur des ancêtres. Au palais de l'empereur, on exécutait huit danses différentes dans chacune desquelles figuraient huit personnages, ce qui faisait un

chœur de soixante-quatre danseurs ; les rois de provinces avaient six danses de six danseurs, en tout trente-six personnages ; les princes et ministres, quatre danses de quatre danseurs, en tout

seize ; enfin, les lettrés, deux danses de deux danseurs, total quatre ; aussi Kong-fou-tsée attaque-t-il vivement l'orgueil d'un ministre qui, sous le prétexte d'avoir eu un roi de Lou parmi ses

ancêtres, n'étant lui-même que simple gouverneur de province, se permettait huit danses et huit danseurs. Si l'on tolère cette violation des rites, ajoutait le philosophe, est-il une faute ou un

abus que l'on ne doive pardonner ? Dans nos idées, il nous semble que Kong-fou-tsée aurait pu réserver son indignation pour une tout autre circonstance, mais il n'en pas de même chez les Chinois,

et c'est précisément pour cela que nous citons ce trait qui prouve quelle importance on attachait et l'on attache encore, en Chine, à la danse dans ses rapports avec le cérémonial.

*

Lire aussi :

- Joseph Marie Amiot : La musique des Chinois.

- François Arnaud : Mémoire sur les danses chinoises. Et: Ly-Koang-ty, L'ancienne musique chinoise.

- Charles Compan : Danses des Chinois. Un extrait du Dictionnaire de danse.

- Jean-Benjamin de La Borde : De la musique des Chinois. Extrait de Essai sur la musique.

- Charlotte Deveria-Thomas : Essai nouveau sur la musique chez les Chinois.

- Maurice Courant : Essai historique sur la musique classique des Chinois.

- Marcel Granet : Danses et légendes de la Chine ancienne.

- Louis Laloy : La musique chinoise.