L. Schram

LE MARIAGE CHEZ LES T'OU-JEN DU KAN-SOU

Variétés Sinologiques n° 58. Imprimerie de la mission catholique, T'ou-sè-wè — Zi-Ka-Wei, Changai, 1932.

- Cette étude traite du mariage chez les T'ou-jen du Kan-sou. Les T'ou-jen en question occupent le côté nord du Si-ning ho dans la préfecture de Si-ning et la sous-préfecture de P'ing-fan (Lien-tch'eng). Ils sont les uns, très probablement de race turque, et les autres, sans conteste, de race mongole. Les premiers, du clan du Li T'ou-se, se disent être originairement des Cha-touo, immigrés au pays sous la dynastie des T'ang (620-905) ; les chroniques de Si-ning confirment cette tradition. Les derniers sont venus habiter la contrée, soit sous la dynastie des Yuen (1280-1368) soit sous celle des Ming (1368-1644). Ces deux groupes parlent aujourd'hui la même langue, nommée par eux le monguor. La langue est très archaïque ; elle reflète le mongol du XIIIe et du XIVe siècle.

- Les T'ou-jen, soumis à la Chine, ont gardé leur autonomie sous des chefs de leur race, reconnus par la Chine et nommés t'ou-se. La république chinoise, dès ses débuts, s'est montrée hostile à cette administration autonome et s'est efforcée de traiter les T'ou-jen en simples Chinois, soumis à la juridiction des mandarins du lieu. Le terme T'ou-jen est employé par les Chinois de Si-ning pour désigner le ou les peuples du pays, qui parlent la langue monguor et qui sont sous la juridiction d'un t'ou-se. Le terme t'ou-jen signifie « aborigène ». Il est d'un usage courant « au pays » et y est employé pour désigner seulement ce peuple. T'ou-jen est donc ici un nom de peuple.

- Les us et coutumes des T'ou-jen, bien qu'influencés par le voisinage des Chinois et la proximité des Tibétains, sont restés relativement purs. Ils révèlent maint secret de leur ancienne organisation sociale et de leur vie nomade d'antan.

Extraits : Deux nécessités — Dîner d'adieu — L'origine de l'oiseau mythique Chong-nirwa — Le cri du

sang — Mariage avec une veuve — Mariages avec la ceinture

Feuilleter

Télécharger

Nécessité générale du

mariage. Nous autres Européens, nous ne trouvons pas étrange de rencontrer des gens qui ne sont pas mariés ; nous ne sommes pas surpris de voir des célibataires dans nos bureaux,

dans nos réunions, dans nos fêtes ; l'idée ne nous viendra pas de leur incriminer le célibat ; bien qu'au fond nous sentions que cette situation est anormale, nous trouvons en dehors des

principes religieux assez de raisons, si ce n'est pour justifier le célibat, du moins pour l'excuser.

Or, une mentalité pareille n'existe pas chez les T'ou-jen. Aucun T'ou-jen ne comprendra qu'un homme qui n'est pas religieux, qui n'est pas lama, ne soit pas marié, à moins qu'il en soit empêché

physiquement.

Aussi chez les T'ou-jen, on s'informera par politesse, si tous les fils sont déjà mariés ; pour satisfaire à cette loi du mariage, on ira jusqu'à vendre tout ce qu'on possède, ses terres, ses

maisons, ses animaux et on vivra dans l'indigence ; à la mort des parents, les fils aînés mariés, dans le cas où l'on procède au partage des biens, devront, avant tout, mettre à part les sommes

requises au mariage des cadets non mariés ; les parents à l'approche de la mort, éprouveront le plus grand soulagement dans le fait qu'ils ont marié tous leurs fils. Afin de permettre aux pauvres

de se marier, on aura recours à toute espèce de combinaisons, qui, bien souvent, ne s'imposent qu'en raison de leur but primordial qui est celui du mariage, et qui font fi de nombre d'engagements

qui « en justice » sembleraient, pour le moins, devoir être pris en plus grande considération. On trouvera des jugements qui paraîtront injustes, mais quand on étudie cette mentalité, qui donne

la mesure à tout, on comprendra que chez les T'ou-jen, les autres principes lui cèdent le pas et soient sacrifiés.

Le mariage, pour le peuple t'ou-jen, est la grande affaire de la vie, affaire obligatoire avant tout. On n'est plus honnête homme quand on n'est pas marié ; c'est que l'on croit que l'homme a le

devoir de vivre d'après la loi naturelle, c'est-à-dire de se marier et de procréer des enfants.

Nécessité d'une descendance mâle. Une autre mentalité chez les T'ou-jen est celle du désir excessif de voir

naître des enfants, et surtout des enfants mâles.

Chez les T'ou-jen, le plus grand des malheurs est l'absence d'enfants mâles. Le fils est le rêve de l'Orient. On se résignera encore à la pauvreté, mais jamais on ne se consolera de n'avoir pas

de fils ; on se consolera de la mort d'un mari ou d'une femme, mais on continuera de pleurer la perte d'un fils unique. Le fait de ne pas avoir de fils, sera interprété comme un châtiment du ciel

pour des fautes commises dans des vies antérieures. On ne regardera pas aux dépenses que réclament les bonnes œuvres et les pèlerinages, dans le but de donner le jour à un enfant mâle. On donnera

des fêtes extraordinairement bruyantes à la naissance d'un premier-né, auxquelles tout le village prendra part. Le plus grand bonheur d'une femme t'ou-jen sera celui d'avoir beaucoup de fils ;

aussi quand on vit au pays t'ou-jen, on songe involontairement à la mère romaine des Gracques présentant à ses amies ses enfants, disant « voici mes bijoux ». Les nombreux mendiants religieux ou

laïcs se verront rarement refuser l'aumône ; c'est qu'on craint la terrible malédiction qu'ils ont coutume de proférer : « Soyez sans descendance ». Au contraire, après avoir reçu l'aumône, le

mendiant remerciera en souhaitant une nombreuse postérité mâle.

Nous devons donc nous attendre à voir le coutumier matrimonial fortement influencé par cette mentalité. Ainsi, quand la femme n'a pas d'enfants ou n'a pas de fils, il semble naturel à tous, de

prendre une seconde femme et même une troisième. Tout T'ou-jen, même le plus honnête, si les moyens le lui permettent, en agira de la sorte. Il ne perdra pas pour cela le moins du monde l'estime

de ses concitoyens ; même tous lui donneront ce conseil, l'homme le plus religieux comme la femme la plus dévote. Quand la première femme a donné le jour à des fils, et que le mari en prend une

seconde, on n'y verra rien qui choque, car plus on a de fils et mieux cela vaut.

Je me rappelle toujours les discussions que j'ai eues, au sujet de la polygamie, avec des amis t'ou-jen. J'avoue que mes arguments me paraissaient ne pas les convaincre, même qu'ils n'étaient pas

compris. Le bonheur d'avoir des fils était pour eux une entité trop sublime, pour qu'elle eût pu être mise en parallèle avec celle qui constitue les misères de famille qu'entraine la polygamie ;

si l'éducation des enfants de mères différentes doit laisser à désirer, ce dommage à leurs yeux est une quantité négligeable, même une quantité d'un ordre inférieur, comparée à celle qu'est le

bonheur d'avoir une descendance. Cette mentalité a des origines lointaines, les T'ou-jen l'ont héritée de leurs ancêtres et ils l'ont conservée religieusement pendant des siècles. Ne nous

étonnons donc pas qu'à cause d'elle, certains usages qui nous semblent inadmissibles et choquants paraissent aux T'ou-jen raisonnables et justifiés.

Nous exposons dans la suite le coutumier matrimonial d'un peuple qui est convaincu du devoir de se marier, et qui attend du mariage une descendance mâle.

Les solennités commencent chez la famille de la fiancée, le jour qui précède le mariage.

Elles sont souvent plus riches et bruyantes que celles chez le fiancé le jour du mariage même. Elles ont un caractère spécial. À cette fête n'est présent aucun convive de la famille du fiancé.

Elle est donnée uniquement en l'honneur des parents de la famille de la fiancée et des amis intimes. On n'invite personne. C'est à chacun de juger si les relations avec la famille en fête

permettent la présence. Plus la famille a d'influence et plus nombreux seront les amis intimes. Chez nous, une pareille incertitude au sujet du nombre des convives, serait fort ennuyeuse pour le

service, et réserverait pas mal de surprises au dîner. Ici, c'est le moindre des soucis, car la coutume d'apporter des pains en guise de cadeau, peut parer à toutes les éventualités.

On remarque en premier lieu parmi les convives, les membres de la famille de la mère de la fiancée. Ils ne manqueront jamais d'assister à la fête. Ils considèrent leur présence non seulement

comme un devoir, mais comme un droit ; aussi leur absence serait injustifiable. Les aînés du clan de la mère sont toujours présents. Mentalité vraiment curieuse, ils ne vont pas à la fête pour en

rehausser la solennité ni pour donner un gage de leur amitié à la famille, mais tanquam potestatem habentes. Ils voient dans la fille qui quitte la famille, leur fille qui les quitte ; ils

veulent être présents à son départ et se montrer ses protecteurs. On y sent l'unité de famille, on y voit un sentiment de forte cohésion ; c'est le clan qui est là au dîner. Ils s'absenteront du

dîner chez le gendre, mais jamais de celui chez la fiancée.

Parmi les convives on remarque encore les membres du côté paternel de la fille, les amis et les voisins. Les membres de la famille de la mère ont la préséance au dîner.

L'Orient est le pays des cérémonies par excellence ; aux fêtes les convives exigent qu'elles soient rigoureusement observées ; si non, bien que traités royalement, ils ne seront pas satisfaits et

dans toute la contrée les critiques iront bon train.

On a soin d'inviter pour la circonstance un maître des cérémonies (nommé lordiziwa, du tibétain lo-rgyus, narration, discours) ; ce sera un homme estimé dans le pays, éloquent et adroit. Il

prendra toutes les dispositions nécessaires, donnera des ordres, aplanira toutes les difficultés qui pourraient se présenter et prononcera les discours traditionnels au moment voulu. Il disposera

de deux hommes bien dressés qu'il aura à la main et qui serviront les convives à table.

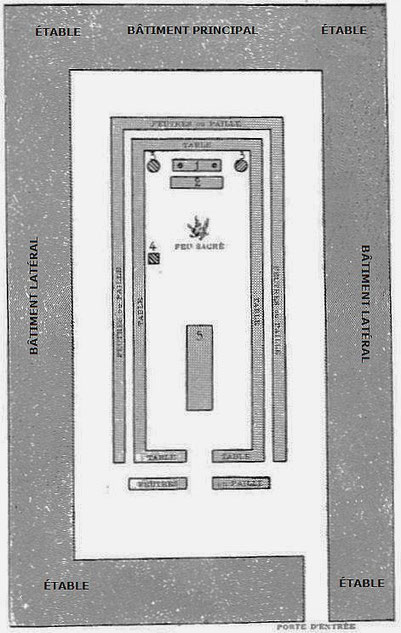

On prépare donc la cour pour la fête, car c'est là qu'elle se déroulera ; qu'il gèle à pierre fendre, qu'il pleuve à verse, rien n'y fait. D'ailleurs les maisons t'ou-jen n'ont aucune salle, qui

puisse contenir un nombre de quarante ou de cinquante convives. La cour étant d'ordinaire rectangulaire, on construit quelques supports en maçonnerie, hauts de trente centimètres, sur lesquels

sont disposées quelques planches qui font service de tables. Ces tables ont deux pieds de largeur. Les planches ne sont pas reliées entre elles, ne sont pas peintes, ne sont pas même couvertes de

nappes : ajustées l'une à l'autre, elles forment une seule pièce et sont disposées en fer à cheval. Le service se fait à l'intérieur des tables. Les convives sont assis à l'extérieur des tables,

sur des feutres étendus sur le sol, ou sur de la paille. On a soin de tendre au dessus de la cour, des toiles qui donnent l'illusion d'être assis dans une vaste tente. La décoration de la cour

consiste en quelques lanternes chinoises en papier, suspendues au dessus de la tête, et en quelques banderoles de soie rouge, larges de trente à quarante centimètres, drapées le long de la cour.

Dans un coin, deux ou trois musiciens chinois font du vacarme.

Au milieu du rectangle des tables brûle un grand feu, le feu sacré des chamanistes. Sur le feu on jette de temps en temps des branches de cyprès en guise d'encens. Quelques pas plus en bas du

feu, dans la partie postérieure du rectangle, sont disposés horizontalement sur deux petits murs, deux battants qu'on a sortis de leurs gonds ; ils remplacent la table où sont exposés les

présents. Ajoutez quelques poules qui picorent dans la cour, quelques agneaux qui encombrent la place, quelques enfants qui courent dans les jambes, et voilà à peu près la scène de la fête.

Les convives sont arrivés à partir de dix heures du matin, les uns à pied, les autres à

cheval. Les montures des convives sont attachées à des cordes liées à des pieux fichés en terre, sur l'aire devant la porte, tout comme font les nomades devant la tente. Tous les voisins, à la

tâche, attendent sur l'aire les convives qui au fur et à mesure de leur arrivée sont conduits dans une chambre des bâtiments latéraux de la cour. Dans la chambre, au mur face à la porte, est

suspendue une image religieuse. Le convive la salue en s'agenouillant. Un Chinois s'est installé sur le k'ang ; il tient à la main un pinceau et inscrit au registre des fêtes le nom du convive et

annote consciencieusement les cadeaux qu'il apporte. Le maître des cérémonies les reçoit, remercie, prétend que le convive a été trop généreux et le convive quitte la chambre.

Chaque convive doit apporter d'après la coutume, huit pains cuits à la vapeur ; quant au reste, il donne à sa convenance. Un cadeau de quatre ou de six pieds de toile rouge ou verte, fait

d'ordinaire l'affaire. Si l'invité est un ami intime de la famille, il donnera quelques pieds en plus, ou offrira une étoffe moins ordinaire, ou bien il ajoutera à son cadeaux huit cents sapèques

enfilées sur une corde rouge avec une floche en laine blanche au bout. Toutes les familles gardent ces registres des donateurs ; car plus tard en des circonstances pareilles, le registre est là

pour renseigner sur la façon dont on sera traité à son tour.

Seuls sont déterminés par la coutume les présents qu'offrira la famille de la mère. Les oncles maternels de la fiancée doivent lui offrir une jupe ; les tantes maternelles lui donnent une paire

de bottes, ou une paire de manches bigarrées, ou une pièce de toile de dix pieds de long. Ces formalités accomplies, on conduit le convive dans le bâtiment de front, où il salue les chefs de la

famille, et aussitôt on sert un thé au lait et du pain. Ayant bu sa tasse de thé, il quitte la salle pour laisser la place à d'autres convives et se mêler au groupe qui stationne dans la

cour.

Vers les deux heures de l'après-midi, il n'arrive plus de convives ; on prend place dans la cour devant les tables dressées, les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. S'il y a un convive de

marque, il prend place à la table d'honneur qui fait dos au bâtiment de front, avec les oncles maternels de la fiancée. Chaque convive s'est installé, non sans avoir préalablement fait force

excuses et salamalecs. Tous suivent l'évangile, qui conseille de prendre la dernière place, pour se voir forcé de monter vers les premières. C'est une vraie joute de politesses où le maître des

cérémonies est forcé d'intervenir avec beaucoup de circonspection. Les parents de la fiancée ne président pas à la fête.

À table on est d'autant plus à l'aise, qu'il y a moins de convives. Les tapis de feutre et les litières de paille sont des sièges très pratiques à ces dîners de noce, vu qu'ils permettent

d'installer autant de monde qu'on veut. Les invités ayant pris place, on commence par servir un thé au lait et du pain sec. L'intérieur du rectangle restant libre, le service se fait lestement.

Ne vous attendez pas à voir de belles théières, des pots au lait, des tasses, des soucoupes, des assiettes en fine porcelaine. Le lait est déjà versé dans le thé à la cuisine, les théières en

cuivre sont celles de tous les jours ; les pains sont disposés par tas sur les tables, la tasse est fabriquée de terre blanche, mais sans fêlures.

Après le thé on sert le genièvre bien chauffé. Il est versé dans une vingtaine de petites tasses en terre cuite, que l'on se passe l'un à l'autre, après en avoir bu deux ou trois gorgées. Les

femmes boivent le genièvre comme les hommes. On jase, on fume, en attendant le plat de résistance, qui consiste en du mouton servi en entier et cuit à point. La tête et la selle en sont

détachées, mais ajustées en leurs endroits respectifs, de façon à donner l'illusion d'une pièce intacte. On sert trois moutons à la fois. Pendant qu'on admire les moutons, les serveurs

distribuent à chaque convive un petit récipient en bois, qui a la forme de soucoupe et dans lequel on verse du vinaigre. Quelques boîtes en bois occupent le milieu de la table, contenant du sel

et du piment. Les T'ou-jen ne se servent ni de fourchette ni de cuiller ; les doigts sont la grande ressource, encore qu'on manœuvre au moyen du couteau et de la paire de bâtonnets que chaque

convive porte en gaine et attachés à sa ceinture. Les serveurs prennent la viande avec les doigts, la coupent en morceaux et en remplissent les soucoupes des convives. La viande passe assaisonnée

de sel, de piment et de vinaigre, en y ajoutant un morceau de pain. Les os sont jetés sur la table ou à terre. Dès qu'on attaque le mouton, il règne un silence complet sur l'assemblée, qui

manœuvre consciencieusement. N'ayant pas de serviette, on finit par se lécher les doigts d'abord, puis on les frotte à ses bottes pour en ramollir le cuir. Un bol de bouillon termine le repas. On

verse le genièvre et on dessert la table. C'est le fameux festin appelé susen par les T'ou-jen et ts'iuen iang-si par les Chinois, le dîner au mouton servi en entier. C'est le plus grand dîner

qu'on donne au pays.

Il faut avouer, que pour un dîner pareil, la vaisselle n'est pas encombrante ni délicate, et que l'art culinaire n'a pas atteint les sommets ; ce qui n'empêche pas que le bon estomac et l'esprit

t'ou-jen ne soient à leur zénith. C'est que tout est relatif en ce bas monde.

Ce dîner, ces hôtes, cette scène font songer au dîner des nomades dans la steppe. Là, le dîner est servi dans une tente spacieuse ; chez les T'ou-jen, il se donne dans la cour recouverte d'une

toile ; là, tous sont assis par terre sur des feutres ou de la paille, ici de même ; là, une vaisselle rudimentaire, ici la même ; là, le grand plat des grandes fêtes est le mouton servi en

entier, ici encore. Pourquoi les T'ou-jen ne festoient-ils pas comme les Chinois, et ne disposent-ils pas dans une cour une dizaine de tables, chacune pour huit convives ? C'est que chez les

T'ou-jen les vieilles coutumes des nomades revivent aux grands moments de la vie. Appelons une fois pour toutes l'attention sur les vestiges de l'ancienne organisation nomade des T'ou-jen,

rencontrés à l'occasion du mariage. Ils s'occupaient dans les vieux temps de l'élevage des grands animaux (bœufs, moutons, chevaux). La preuve en est, que tous les cadeaux faits anciennement, et

rappelés à l'occasion des fêtes de mariage, consistaient soit en chevaux, soit en bœufs ; la famille de la fiancée donnait à son oncle maternel un bœuf, un cheval à l'oncle maternel du fiancé, et

un autre cheval au fiancé même ; la famille du fiancé rendait un bœuf à l'oncle maternel de la fiancée ; on exige encore une jument comme arrhes de la fille ; la viande au dîner est

invariablement le mouton ; c'est encore le mouton qui est offert à différentes reprises d'après le coutumier matrimonial, et c'est du mouton qui est donné aux convives au moment du départ.

Nulle part il n'est fait mention de viande de porc offerte en cadeau, bien qu'actuellement les T'ou-jen s'occupent avant tout de l'élevage du porc. Avec leurs tsao tchou, i. e. porcs des

montagnes, ils sont les grands fournisseurs de porcs de la capitale de la province.

Nous sommes arrivés au clou de la fête...

Les T'ou-jen aiment à chanter aux noces. Leur répertoire à eux en langue du pays n'est pas

très fourni ; aussi ils chantent ordinairement des chansons tibétaines. Une des très rares chansons en langue monguor, est celle qui chante l'origine de l'oiseau mythique Chong-nirwa. Elle est

très souvent chantée aux mariages.

Feng-tong-kouo, un jeune homme, s'en va paître tous les jours dans la vallée les chevaux de son maître. Tche-men-souo, une jeune épouse qui habite la plaine, y vient de même tous les jours mener

ses moutons. Ils se rencontrent et s'asseoient sur la plus haute montagne, d'où ils surveillent leurs troupeaux... Tous les jours en sortant de chez eux, ils montent par le côté opposé de la

montagne pour se rejoindre au sommet. Ils cueillent en cours de route des fleurs et des branches de cyprès. Tous les jours ils montent ensemble sur le pic le plus élevé pour y allumer un feu et y

brûler leurs fleurs et leurs branches de cyprès en y ajoutant une pincée de farine de froment grillé : C'est leur offrande à l'esprit Tsang-rtshié ; puis, ils font religieusement la

prostration...

Le mari de la jeune épouse avait pris en haine le pâtre de l'autre versant de la montagne.

Un soir il va chez lui, le soûle et le tue d'un coup de poignard. Revenu chez lui, il donne à son épouse le poignard couvert de sang. Elle ne parvient pas à le nettoyer, ni à l'eau chaude ni à

l'eau froide. Alors prenant de la salive, elle réussit lentement. Ce lui est une révélation. De grand matin elle gravit anxieuse la montagne, pour aller voir le pâtre. Les gens sont déjà en train

de brûler son cadavre sans y parvenir. Le feu s'éteignant continuellement, elle prend sa grande épingle de chapeau et la jette dans le feu. Le feu est activé et mord un instant le cadavre, puis

s'éteint de nouveau. Tour à tour elle y jette la coupe en cuivre attachée à son couvre-chef, sa bague, ses pendants d'oreilles ; puis, se débarrassant de tous ses habits, elle les jette un à un

dans le feu, et à chaque fois le feu brûle un peu plus le cadavre. En fin de compte, elle saute dans le brasier. Du coup, le feu monte ardent et consume les deux amants. On voit un arbre sortir

de terre au même endroit ; il porte deux branches qui s'entrelacent pour se séparer en haut. Le mari de l'épouse défunte, transporté de rage, accourt avec sa hache, pour séparer les deux

branches.. ô merveille, deux admirables oiseaux s'envolent du nœud. C'étaient les Chong-nirwa.

Mais alors vient ce qu'on nomme le suhuta, la cérémonie de la fin. In cauda

venenum. Le maître des cérémonies de la famille de la bru, ainsi que quelques aînés de la famille, se lèvent indignés ; ils manifestent avec véhémence le désir de voir observées les

anciennes traditions, et protestent contre les nouveautés. Il s'agit dans le cas, de se faire octroyer encore quelques têtes de bétail. L'autre parti comprend aussitôt que la fête ne se terminera

pas paisiblement, sans donner quelques animaux. C'est le moment pour le maître des cérémonies de la famille du gendre, de faire montre d'éloquence et de tact. Il se lève et proclame que la paix

entre les deux familles est plus importante que quelques animaux.

— Nous voulons une alliance durable et paisible, sécrie-t-il, il faut la concorde et l'harmonie. Nous ne demandons pas mieux que de satisfaire vos désirs. Choisisez nos meilleures bêtes, mais

laissez-nous au moins quelques animaux vieux et maigres, car nous sommes pauvres, il nous faut vivre encore. Mais la paix avant tout, et aussi le bonheur des enfants. N'oubliez pas, qu'il faut

deux animaux à la charrue et que si vous en prenez un, nous ne pourrons plus labourer nos terres; vous ne pourrez non plus rien faire avec un seul animal ; puis laissez la face aussi à votre

gendre. Nous connaissons les traditions, mais les temps ne sont plus les mêmes, et les coutumes changent aussi quelque peu.

Pendant ce discours, un des convives de la famille de la bru a déjà détaché de la crinière du cheval le morceau de toile rouge ; ce qui signifie que le cheval est considéré comme accaparé, prêt à

être emmené. Le gendre conduit le cheval hors de la cour ; deux ou trois membres de la famille de la bru, qui se sont concertés d'avance, marquent au beurre une dizaine d'animaux. La famille du

gendre est mécontente... on s'échauffe... on se bouscule... on crie... Alors l'oncle maternel de la bru, le représentant de tout le clan, se lève et demande combien d'animaux on a marqués ;

— Dix,

lui répond-t-on, par exemple.

— Ah ! bien, dit-il, ces dix nous les emmènerons.

Les propriétaires se lamentent,... ils supplient... ils ne laissent rien sortir de la cour,... toute la famille du gendre s'agenouille devant l'oncle maternel en l'implorant. En fin de compte on

s'arrange pour les deux tiers, ou pour la moitié des animaux déjà marqués. Le cheval est emmené ainsi qu'un autre animal ; le reste des animaux sera conduit le lendemain.

Il arrive que la scène ne se termine pas aussi paisiblement. En effet, on sait que la famille du gendre a caché ses meilleurs animaux chez les voisins ou ailleurs ; elle ne laisse voir que

quelques vieilles biques, qu'elle n'entend même pas céder.

C'est à ce moment que les petits côtés de la race se manifestent dans toute leur crudité. Nous avons pu remarqeur à toutes les phases du mariage t'ou-jen cette manie de s'exploiter mutuellement.

À cette heure, on voit les deux clans en présence, également avides, et chacun des deux, sous la pression du moment, se sent uni et fort. La voix du sang se fait vite entendre, brutale,

exigeante. Il n'est plus question de civilités et de cérémonies, et il n'est pas rare du tout que la fête dégénère en querelles et bagarres.

En ce moment on voit que le mariage chez les T'ou-jen n'est pas une affaire désintéressée, mais une affaire du clan, de la communauté, chez qui le bien général prime tout.

Après ces éventualités du mariage tou-jen, il est assez naturel, quand on rencontre ceux qui viennent de la noce, de leur demander si tout s'est bien passé, ou s'il n'y a pas eu de la casse

!

Maintenant, on comprend l'importance qu'on attache au rôle du maître des cérémonies. C'est lui qui doit prévenir ces difficultés, qui doit juger quand il faut céder, et jusqu'où la concession

peut aller ; il faut qu'il ait le tact nécessaire et le mot opportun, que tous aiment à entendre. Il sera d'autant plus écouté qu'il sera estimé par les deux partis.

On se marie avec une veuve sans devoir la payer, dans le cas où celle-ci est dans

l'indigence, et se trouve après le décès de son mari avec trois ou quatre enfants ; quand de plus elle est seule au monde, du fait qu'elle n'a pas de beaux-frères, ou qu'en ayant, ils sont trop

pauvres pour subvenir à ses besoins. C'est donc le cas des veuves sans moyens de subsistance.

Il y a naturellement peu d'amateurs pour ce genre d'alliance, car ceux qui s'y aventurent devront élever les enfants d'un autre, qui tôt ou tard, s'ils ne rendent pas le mal pour le bien, seront

pour le moins très peu reconnaissants pour les soins qu'on leur aura donnés. Ce genre de mariage est littéralement, celui appelé par les Chinois tchao fou iang tse, i. e. chercher un

mari qui nourrira les enfants.

Bien que ces unions ne soient pas avantageuses au mari, il y a néanmoins toujours des pauvres d'un certain âge, qui, attirés par l'espoir d'une progéniture, décident de s'exposer aux dangers de

pareille union, ou qui plutôt se laissent tenter par la veuve. En effet, les termes de ce mariage disent clairement que c'est la veuve qui cherche le mari. Cela dit assez que ces unions ne sont

pas prisées. Dans pareil mariage, les deux partis se concertent d'abord entre eux. Leur décision prise, ils invitent eux-mêmes un entremetteur, qui ira voir les oncles paternels et les

grands-parents des enfants. La famille t'ou-jen est à base agnatique, et le système de famille est celui de la grande famille avec communauté de biens. À la mort du mari, la veuve reste donc dans

le domaine de la communauté ; il faudra par conséquent reconnaître ses propriétaires. Mais comme cette propriété est pour eux plutôt une charge, il sera facile de s'entendre. De plus, la famille

de la veuve sait bien, que si elle n'est pas accommodante, la veuve saura lui causer pas mal de désagréments.

Les conditions que pose la famille sont les suivantes : les fils resteront les descendants du défunt, ils continueront de porter son nom, et seront plus tard enterrés dans le cimetière de leur

père ; le nouveau mari les éduquera et les nourrira ; arrivés à l'âge de se marier, il leur achètera une femme, ou bien il donnera à la famille la somme requise ad hoc ; alors il pourra renvoyer

les mariés, qui pourvoiront eux-mêmes à leur subsistance ; quant aux filles, il pourra les vendre. Puisqu'il s'engage aux dépenses que nécessitent tant de charges, la famille n'exige pas de

compensation pour la veuve.

Il arrive souvent que par suite de malentendus et de querelles, les frères font entre eux le partage des biens et des dettes et constituent des familles indépendantes. Quand une veuve d'une

famille pareille désire se remarier, la famille exige que le nouveau mari reconnaisse les dettes du défunt ; et les débiteurs prêtent main forte à la famille pour empêcher le mariage en cas de

refus ; mais s'ils ont la chance d'avoir affaire à une virago, qui menace de venir s'installer chez eux avec ses enfants, les difficultés s'évanouissent, les dettes sont mises sur le compte des

enfants et seront exigées plus tard, quand les enfants seront grands.

Dans le cas où la veuve avec ses enfants a hérité de son mari défunt quelques lopins de terre, le nouveau mari pourra les labourer pour entretenir sa famille, mais il ne pourra pas les vendre

puisqu'ils sont la propriété des orphelins mâles. Ceux-ci une fois mariés peuvent exiger ces terres et renvoyer leur père nourricier avec la mère, ce qui arrive souvent ; dans la cas où ils

s'accordent bien, ils restent ensemble. Si, au contraire, le nouveau mari a des terres à lui, et que la veuve n'en ait pas, il entretient la famille, marie les fils et les renvoie. Si pendant le

mariage la famille s'enrichit, si le patrimoine s'accroît et que des enfants soient nés du nouveau mariage, les enfants du premier mari recevront la part de leur père défunt, plus la moitié des

terres et des biens acquis après le second mariage. Les propriétés personnelles du nouveau mari sont héritées par ses enfants à lui. Si le mari vient à mourir sans laisser d'enfants, ses biens

personnels et sa veuve étant la propriété de sa famille à lui, ils rentrent dans le domaine de celle-ci.

Ces conditions montrent clairement que la veuve est considérée comme ayant quitté entièrement la famille de ses anciens beaux-parents ; ceux-ci ont cédé tous les droits qu'ils avaient sur elle,

et lui ont confié les enfants avec l'obligation de les élever, pour leur clan.

Quand on fait pareille alliance, on écrit toujours un contrat en double, dont une copie est conservée par le mari et l'autre est remise à la famille des anciens beaux-parents de la veuve ; il y

est fait minutieusement mention des propriétés, des dettes... puis des obligations du nouveau mari.

Si, après le mariage, ils restent pauvres et se trouvent dans l'impossibilité de marier les fils, ceux-ci devenus grands, finissent par s'en aller de leur gré.

Il n'y a pas d'enlèvement à craindre pour le cas qui nous occupe, on se marie très simplement en plein jour. Dans le cas où la veuve a des terres et que le mari n'en a pas, il vient habiter chez

elle ; dans le cas contraire, la veuve avec les enfants s'installe chez lui ; s'ils n'ont rien ni l'un ni l'autre, ils cherchent un gîte et vont habiter ensemble. Une prostration au ciel et aux

esprits, en présence de l'entremetteur et des parents, et c'est tout le cérémonial de pareils mariages ; ajoutez-y une autre aux parents et à l'entremetteur.

Il y a des cas où un garçon peut épouser une fille sans devoir la payer. Ce genre de mariage est de nos jours, uniquement contracté par les jeunes gens pauvres. C'est le cas de dire timeo Danaos

et dona ferentes. En Orient, on ne donne pas les filles en cadeaux ; l'altruisme n'a pas évolué à ce point. Qu'un jeune homme aime sérieusement une fille, ce n'est pas un motif pour la lui donner

gratis.

Ces mariages... semblent constituer une série à part. D'abord ils sont moins pratiqués que

ceux que nous venons de décrire, et ensuite leur origine ne semble pas être la même. Ils trouvent leur explication dans la coutume d'offrir, pour la nuit, une fille ou une femme à un hôte de

passage ; c'est en somme la prostitution hospitalière.

Ce genre de mariage se pratique davantage là où il n'y a pas de fils, mais seulement une fille nubile, qui n'est pas encore donnée en mariage. Ce sont donc des cas très rares. Cette coutume est

encore un moyen, pour les parents, de tenir leur fille chez eux ; la fille pourra, de la sorte, connaître les avantages de la maternité, tout en prenant soin de ses parents ; ceux-ci, de leur

côté, ne devront pas s'exposer aux aléas inhérents à la pratique des maris-gendres. C'est l'explication donnée par les T'ou-jen.

Quand le père offre sa fille à quelque hôte de passage, celui-ci doit donner sa ceinture en échange, et la laisser à la fille. L'importance qu'on attache à la ceinture ne m'a jamais été

expliquée. Nous avons rencontré la ceinture antérieurement à deux reprises dans le mariage des veuves. L'hôte s'en va le matin et ne reviendra peut-être plus jamais ; mais si la fille est trouvée

enceinte, on lui fait des habits neufs ainsi qu'un chapeau de femme mariée ; on lui peigne les cheveux à la mariée, on invite quelques voisins, on met la ceinture sur un feutre rouge étendu sur

le sol ; la fille s'agenouille et fait la grande prostration à la ceinture, à ses parents, et à l'assistance, en se disant la femme de l'hôte. Plus tard, elle nommera son enfant du nom de l'hôte,

et sera elle-même nommée du même nom par tous les voisins, bien que peut-être jamais elle ne reverra plus ce voyageur de passage. Les enfants qui naîtront ultérieurement continueront à être

nommés toujours du nom de l'hôte. Il va de soi que celui-ci ne s'occupe nullement de l'entretien ni de l'enfant ni de la femme.

Remarque capitale : on ne reconnaît aucun droit d'héritage à ces enfants dans la famille de leur mère ; ils sont considérés comme les enfants d'une fille mariée à un individu quelconque, car ils

portent un autre nom ; or, autre nom, autre famille.

Cette coutume curieuse trouve sa place dans la série des mariages, parce qu'elle crée une position juridique en faveur de la mère, identique en tout à celle de toute femme mariée. La femme mariée

à la ceinture est considérée comme la femme du mari X et jamais on ne s'aventurera à l'enlever.