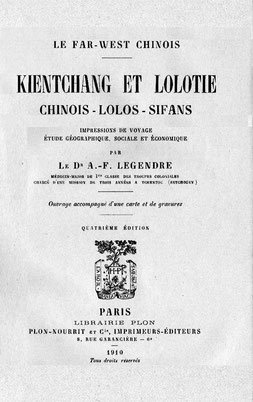

Dr Aimé-François Legendre (1867-1951)

Le far-west chinois

KIENTCHANG et LOLOTIE

Chinois, Lolos, Sifans : Impressions de voyage. Étude géographique, sociale et économique.

Librairie Plon, Paris, 1910, 472 pages + 11 illustrations.

-

Préface : Je viens, après trois nouvelles années de séjour en Chine, d’écrire ce livre. Vous ne trouverez pas, ici, d’aventures bruyantes,

sensationnelles. C’est plutôt une étude, celle du grand peuple à l’ordre du jour et des aborigènes qui vivent à son contact...

Comme je viens de le dire, j’ai touché un peu à tout : peintures sociales et familiales, coutumes, habitudes, tendances. Parmi ces peintures sociales, il y en a de curieuses, de poignantes aussi : telle la mort du peitze chez le Chinois et la vendetta chez le Lolo. La tien teng ou lampe du ciel, le chien dévorateur du soleil vous diront ce qu’est la superstition au vieil empire.

Vous verrez décrites différentes races dans toutes les manifestations de leur existence physique, intellectuelle et morale. Vous verrez, sous tous ses aspects, le milieu où elles évoluent, milieu intéressant par la multiplicité de ses produits naturels, sous un merveilleux climat.

Extraits : Ténèbres à Ta-Tang-Pou - La lassitude du porteur à dos, le peitze - La mort du peitze

Les réverbères du village - Le tord-boyaux lolo - Vendetta lolo

Feuilleter

Télécharger / Lire aussi

Carte des itinéraires des missions Legendre, 1903-1911.

Par ailleurs, une excellente carte des missions Legendre, éditée par H. Barrère en 1916

d’après les levées du Capitaine Noiret et du lieutenant Dessirier, est consultable en ligne sur Gallica.

Il faisait doux, très beau, un ciel serein qui brusquement se voila, comme si d’épais nuages eussent apparu, ce qui n’était point. L’obscurité alla grandissant et bientôt ce furent presque des

ténèbres. Un grand silence très impressionnant se fit dans les bois, sur les chemins, et il sembla qu’une grande catastrophe, une convulsion du monde physique allait brutalement s’opérer. À ce

moment, résonna tout près de moi un gong, puis deux, puis trois, puis dix, puis vingt, puis cent. Et pénétrant dans un village, j’aperçus tous les habitants sur le seuil de leurs portes frappant,

à coups lents, sur de petits gongs, pendant qu’ils regardaient anxieusement le ciel. Le tintement était doux, très régulier, émouvant, et quand s’y mêla, intermittent comme un glas, le son grave

et profondément vibrant du grand gong de la pagode du lieu, ce fut terriblement solennel. Je voulus ricaner, j’essayai de rire de la naïveté de ces braves gens qui prétendaient empêcher un chien

maudit, un chien céleste, de dévorer le soleil (c’est la croyance chinoise lorsque surgit une éclipse, car c’en était une), mais je ne réussis qu’à esquisser une vague grimace : tous ces

tintements, cette semi-obscurité, et surtout l’impression de si vive anxiété tordant ces visages de larmes, d’ordinaire si flegmatiques, m’amollit, me mit presque à l’unisson avec eux, étouffa

pour un moment tout cet orgueil d’Aryen, insondable, qui rit de tout, depuis qu’il a su expliquer certains phénomènes du grand Tout si complexe, qui reste si mystérieux encore et toujours.

Je restai quelque temps dans le village, jusqu’à la fin de l’éclipse. J’assistai à la scène de joie que provoqua la réapparition du disque solaire scintillant, éblouissant commue par le passé.

L’unique bonze de la pagode, une flamme d’orgueil dans les yeux, paradait au milieu des femmes et des enfants, des chiens et des porcs, clamant, devant tous, la puissance de sa prière. On se

précipita vers les échoppes où pendaient des quartiers de viande, où s’étalaient des légumes, où s’égouttaient d’énormes carrés de teou fou (fromage végétal d’une consommation si

courante en Chine). L’épicier vendit, en un moment, toute sa réserve d’huile de colza pimentée et les plus cossus des habitants allèrent jusqu’à acheter des 10, des 20 onces de graisse de porc

pour célébrer dignement l’heureuse délivrance du cher soleil. De la graisse de porc ! car rien n’est bon, n’est doux à l’estomac comme la masse adipeuse de l’animal favori ; rien n’est délectable

comme un bol fumant d’icelle, bien fondue et ruisselant des lèvres vers le gosier.

Avant d’atteindre le col, aux derniers escarpements, je rencontrai, massés en une file serrée, plus de deux cents porteurs de sel. Malgré la très basse température, la sueur ruisselait sur leur

front, sur leurs tempes, pour se figer, un peu plus bas, c’est vrai, sur la partie inférieure des joues, les commissures des lèvres ou le menton.

Ils étaient mornes, silencieux, sans autre expression sur le visage qu’une immense lassitude. Courbés en deux sous l’énorme faix, leur regard ne pouvait s’élever, dépasser la ligne d’horizon.

Dans l’exercice de leur déprimant labeur, leurs yeux, tels ceux de l’animal, sont condamnés à rester rivés au sol, ne peuvent, à aucun moment, contempler un coin du ciel. Ils n’y songent même

pas, les pauvres et chères gens, condamnés de par la destinée à une vie de bête de somme. Leur pensée est limitée comme le cadre de leur existence, limitée comme leur champ visuel.

Tant que leurs forces ne les trahiront pas, ils traîneront sur des sentiers de montagne un pesant fardeau, n’ayant d’autre souci que d’atteindre l’étape, de soulager leurs reins meurtris dans le

repos du soir, en un coin de misérable auberge. Le frugal repas absorbé : deux bols de riz avec quelques pincées de choux salés ou quelques rondelles de navets baignant dans une saumure, une

tranche de teou fou, en plus, le peitze tire un court cigare d’une petite bourse, un cigare qu’il a roulé lui-même, et le fume tout en narrant aux autres coolies les menus incidents de la

journée.

Si c’est en hiver, il occupe, comme ses frères de misère, une place autour d’une flambée de grosses branches ou de troncs d’arbres jamais secs, dont l’âcre fumée fait pleurer ses yeux. Mais il

n’y prend point garde : relevant soigneusement son large pantalon de toile, il expose au feu bienfaisant ses jambes, ses cuisses nues. Sous la bonne chaleur, sa peau mangée de gale lui cause de

vives démangeaisons, et il se gratte,... tous se grattent autour du foyer, se grattent béatement dans le flamboiement des grosses bûches.

Mais l’heure du grand repos est venue : tout ce monde fourbu se jette sur une série de minces matelas en paille tressée, étendus par terre à se toucher. On se laisse tomber, deux par deux, sur

ces matelas, les pieds de l’un contre la tête de l’autre et jamais tête près de tête. C’est la façon chinoise de se coucher dans le même lit. Mari et femme s’étendent aussi généralement de cette

façon. Et, si cette position présente à votre avis quelques inconvénients, rassurez-vous, car le fils de Han a pour habitude de se laver les pieds, s’il ne se lave pas autre chose.

Au moment où la nuit se faisait, j’arrivais à la bifurcation de la route Ta-Tsien-Lou-Ning-Yuan-Fou. Juste à ce point, un petit groupe d’hommes entouraient un peitze étendu inerte sur les pierres

du chemin, la tête seule appuyée sur sa charge de sel. Je m’approchai tout près : ses lèvres, sa face étaient violacées et ses yeux voilés, à la cornée insensible, à la pupille béante, ne

réagirent point à la lumière apportée par un de mes gens : il avait achevé sa tâche sociale, rempli son destin ! Son visage, dans la mort, était plein de sérénité, ne décelait nulle souffrance,

nulle angoisse de la fin.

Il avait trépassé comme il avait vécu, sans souci du lendemain, de l’au-delà. Il avait exhalé son dernier souffle comme il avait aspiré le premier à la sortie du sein de sa mère : inconsciemment.

Il disparaissait de la mêlée sans un regret, trop meurtri longtemps, puis devenu insensible à tout, dans les péripéties de son homicide labeur. Vigoureux, la poitrine large, aux poumons

puissants, il abordait sans crainte les rampes les plus redoutées, descendait sans sourciller, avec son fardeau de 200 livres chinoises, les pentes les plus déclives arrivant toujours à dépasser

le lieu d’étape ordinaire.

Il était connu, trouvait employeurs à volonté : aussi, n’avait-il jamais souffert de la faim. Mais, malgré qu’il n’eût jamais chômé, que l’alcool et l’opium n’eussent, à aucun moment, troublé son

cerveau, vidé sa bourse de toile, il n’avait cependant jamais réussi à économiser les quelques taels nécessaires à l’achat et à l’entretien d’une femme. Il dépensait trop en mangeailles, à

l’étape, et tout le long de la route. Était-ce sa faute à lui ? La nature l’avait doué d’un robuste appétit et ses muscles consommaient tant dans leur infernal labeur. Il succombait, à

quarante-cinq ans, usé jusqu’aux moelles, malgré l’apparence encore bonne de ses chairs, point émaciées ; il succombait le cœur forcé sans doute, ses poumons gonflés, désorganisés par

l’emphysème. Las de tant d’efforts, de tant de souffrances, sous la bise, les pesantes neiges d’hiver, sous la cuisante morsure, l’énervante lumière du soleil d’été, il avait, enfin, d’un geste

défaillant, jeté au bord du sentier son kouaitze [gros bâton court armé d’une pointe de fer et portant à l’extrémité supérieure une planchette horizontale destinée à supporter le

fardeau, au repos], laissé glisser son faix de 200 livres, si pesant depuis quelques mois. Et lui les avait rejoints sur le sol pierreux, bosselé de cailloux porphyriques, aux angles terriblement

durs et térébrants. Sa tête les heurta, ouvrant une plaie, durant qu’il cherchait un appui sur les blocs de sel pour mourir à son aise.

À son aise il mourut, dans le calme d’un radieux crépuscule, qui accrocha aux cimes, aux pics des monstrueuses chaînes thibétaines un pallium d’or qui se fondit trop vite, s’évanouit en lueurs

mauves d’une infinie douceur. À son aise il mourut, sans le vacarme habituel, sans le glas assourdissant des timbales, à lui seul capable de faire fuir une pauvre âme d’un corps.

Il reposait dans la paix, sa tête appuyée sur la charge de sel en blocs. Ses tsao hai étaient usés, ne valaient plus une sapèque, mais ses kio matze étaient presque neufs, d’un fer épais ils

seraient bientôt enlevés par un passant, un frère de peine. Il en serait de même de sa peau de bique et même du lambeau de tsong tsien (gaine du palmier trachycarpus excelsa) qui protégeait un

peu ses reins contre la dureté du pei t’eou. Un homme s’emparait déjà d’une galette de maïs entamée, piquée dans la charge, s’emparait d’une carotte encore entière, la longue carotte

setchouennaise mangée comme une friandise par le coolie, en cours de route. Il préférerait sans doute un morceau de canne à sucre, mais c’est bien cher : 5 et même 6 sapèques, un bout de 15

centimètres de long, tandis qu’une belle carotte, longue de 20 centimètres, lui coûte 2 sapèques seulement.

La charge de sel, elle, serait transportée au plus proche village, car elle appartenait à un riche, à un monsieur cossu de Yatchéou, un homme puissant, puisqu’il avait des ouan (un ouan vaut

10.000) de taels, et pouvait ainsi mettre en branle magistrats et satellites. C’eût été de la dernière imprudence de tenter d’escamoter cette charge. Impossible même de détacher quelques onces

d’un bloc : le poids en était exactement connu. D’ailleurs, est-ce que chaque bloc n’était pas cerclé de lignes rouges permettant de reconnaître au premier coup d’œil la moindre trace de cassure.

Non, il n’y avait rien à faire, aucun profit sérieux à tirer de l’accident. La charge s’en irait intacte ; les vêtements du mort s’en iraient avec les passants. Lui seul restera sur le chemin

raboteux, privé de son dur oreiller. Heureux encore si la pitié ou plutôt la crainte d’une vengeance posthume laisse un voile à sa virilité ; heureux si un loqueteux affamé, plus misérable qu’il

n’était, lui, ne le dépouille point de son vieux pantalon de toile. Il restera longtemps, ainsi, au bord du chemin, attirant à peine le regard ; il y pourrira, telle la carcasse d’un vieux mulet

tombé là, fourbu, sous le bât écrasant.

La nuit était venue : je descendis en hâte vers Tsin-Ki. Et comme j’avais une lanterne, un peitze de tout à l’heure, un camarade du mort, laissant sa charge, dans le village d’à côté, se mit du

groupe de mes gens. Je sus bientôt toute l’histoire : elle n’avait rien de particulièrement saillant, mais rendait bien compte des tristes conditions de la vie ordinaire des pauvres au vieil

empire.

Le peitze qui venait de mourir était né au Yunnan. Il était le fils aîné d’un pauvre forgeron de village et comptait trois frères et deux sœurs. Le forgeron gagnait de 120 à 150 sapèques par

jour, mais il y avait des périodes de chômage qui réduisaient le gain pour l’année à une moyenne quotidienne de 100 sapèques. Et ils étaient huit bouches. On vivait d’un peu de riz et de han tsai

(légumes salés). On se partageait, aux deux repas de la journée, un chen (2 litres et demi) de riz, l’aliment de fond, sans autre addition que les han tsai, dont on achetait une demi-livre, d’une

valeur de 15 sapèques, environ. Or, le chen de riz revient en moyenne à 80 sapèques.

Tout le gain était donc absorbé pour ne fournir à la famille qu’une ration non seulement insuffisante, mais encore des moins nutritives. Il est vrai qu’à certaines périodes de l’année, le gain,

comme je l’ai dit, atteignait 150 sapèques, mais il fallait bien se vêtir, et cette majoration était réellement trop maigre pour permettre l’achat de vêtements d’hiver capables de protéger

efficacement contre les rigueurs du froid. Aussi, pas un jour sur les douze lunes de l’année, on n’avait pu quitter la pauvre table familiale en proférant ces trois mots si chers au fils de Han :

Tche té pao (je suis rassasié). Non, l’angoissant refrain des parents et des enfants était à la fin de chaque repas : Pou keou tche (pas assez à manger). Survint une mauvaise année, où le riz

atteignit un prix excessif, où les clients de la forge se firent plus rares que d’habitude. Le fils aîné, alors âgé de neuf ans, alerte et courageux, tenta d’aider ses parents. Du petit matin à

la nuit, il courait les marchés et les alentours des fermes, ramassant d’un coup preste, de sa pince de bambou, des dizaines, des vingtaines de crottes de chien, l’engrais si recherché, arrivant

à remplir plusieurs corbeilles par jour. Mais l’enfant fut malmené, battu par des concurrents qui trouvaient son activité gênante ; certaines zones lui furent interdites.

D’ailleurs, le riz n’alla qu’en augmentant et bientôt ce fut la ruine complète, la séparation obligatoire, définitive des différents membres de la famille. La femme, encore jeune, et bien connue,

enviée dans les environs pour la petitesse de ses pieds, fut vendue par son mari au hsiang io (maire) de la localité, lequel la convoitait depuis longtemps. Les enfants furent livrés, de

même, pour quelques ligatures à des commerçants ou à des paysans riches. L’aîné devint la chose d’un grand trafiquant d’opium, mais, maltraité, il s’enfuit et réussit à gagner la frontière du

Setchouen en compagnie de muletiers. Il devint apprenti mafou (palefrenier), puis vers l’âge de dix-huit ans, se fit peitze sur la route de Ya-Tchéou-Ta-Tsien-Lou, se libérant ainsi de toute

servitude.

Et depuis cette époque jusqu’à ce jour, il n’avait pu chômer sous peine de mourir de faim.

Il venait enfin d’entrer dans le repos. Serait-ce vraiment le repos ? À sa dépouille de peitze, serait-il fait don d’un cercueil ? Ou son âme condamnée à errer chercherait-elle, toujours en vain,

cette misérable enveloppe qui lui restait chère, dont les os, sans l’abri d’un tombeau, allaient se disperser aux quatre vents, sans espoir d’un rassemblement futur ? Terrible énigme, car à cette

époque des grandes neiges, la mortalité est grande parmi les coolies et la société de notables, fournisseuse bénévole de cercueil pour misérables, a épuisé ses réserves à ce moment. Le peitze

attendra donc, pourrira de nombreuses journées sur le chemin raboteux, privé de son dur oreiller.

J’arrivai à Haï-Tang à la tombée de la nuit, alors que déjà on allumait les tien teng, les « lampes du ciel », qu’on est toujours tenté de considérer comme les réverbères de la cité ou

du village, si répandu est leur usage dans le moindre hameau. Ces petites lampes à huile de colza ou d’abrasin sont enfermées dans une petite cage en papier transparent, de forme prismatique, à

monture de bois ou de bambou. Elles sont hissées à l’extrémité d’un long poteau, qui peut avoir 10 et 20 mètres de haut. La première fois qu’on les remarque, on est convaincu que ces lampes sont

autant de pauvres phares à la lueur mourante, qui n’en sont pas moins un guide précieux pour les peitze attardés, les muletiers poussant, le long d’abîmes, leurs bêtes fourbues de la pénible

étape: donc ces tien teng sont des phares pour les vivants... non, pour les morts, les trépassés. Si une âme errante, dolente, à la recherche de son ancien home, vient à s’égarer dans la

nuit, elle peut toujours à un moment donné, apercevoir la lueur d’une lampe haut hissée, qui, mieux qu’une étoile, la guide vers la cité, le village où pourrit la dépouille qu’elle anima. Elle

vient parce qu’elle souffre, que la famille manque au plus sacré des devoirs envers elle, ne lui fait aucune des offrandes rituelles, l’oublie dans la solitude du Léthé. Ou bien, elle vient parce

qu’échappée du corps d’un peitze, d’un pauvre muletier gisant quelque part dans un sentier perdu, elle a besoin de trouver une demeure, un cercueil, quelque misérable fût-il. Guidée par la lueur

vacillante haut fixée, elle va pénétrer dans le village, la cité, troublant le sommeil d’un riche, d’un repu, l’affolant de mauvais rêves, de cauchemars poignants, l’entraînant dans l’épouvante à

faire œuvre pieuse, à commander une douzaine de cercueils pour les pauvres hères morts sur les chemins.

En Chine, dans toutes les classes de la société, même les plus cultivées, on croit fermement à ces visites des âmes des trépassés ; on voit partout leur influence néfaste ou bienfaisante, on leur

attribue tous les bonheurs, toutes les calamités qui vous frappent. On les sert donc, on les vénère, on sacrifie pour elles. On les sent redoutables : il faut les apaiser. Et s’il prend fantaisie

à l’une d’elles de revenir au home, à n’importe quel moment, il faut, au vivant, prendre grand soin que cette âme ne soit pas entravée, retardée dans sa course ; il faut que les voies lui soient

toujours préparées. Sinon, malheur sur la famille, sur les proches, sur la communauté peut-être. C’est pourquoi des lueurs falotes, des lueurs mourantes, tremblotent, haut perchées, dans une

petite cage en papier transparent à l’entrée des cités, des villages. Phares pour trépassés, jamais pour vivants. Ceux-là seuls qui la nuit viennent meurtrir les corps, les éveiller dans une

angoisse, un flot de sueurs glacées, ceux-là seuls ont droit à la petite lampe-étoile, à la tien teng.

De retour au village, j’assistai au repas de la famille du chef, repas auquel nous fûmes, naturellement, invités, mais sa frugale ration ne put nous rassasier : on dut avoir recours aux

provisions apportées de Yué-Si. Nos Lolos, accroupis autour de leur foyer, de trois pierres plantées en triangle, se régalèrent d’une pâtée de farine de sarrazin cuite à l’eau. C’était

très amer : le goût même de l’espèce de sarrazin cultivée dans ces montagnes et préférée à l’espèce dite « douce ». Les hommes mangèrent de 350 à 400 grammes de pâte, les femmes un peu moins : et

ce fut tout le repas. Il fut arrosé, cette fois, de fortes lampées d’eau-de-vie chinoise, d’un affreux tord-boyaux, que la politesse m’avait obligé à apporter, comme cadeau de bienvenue, celui

susceptible de causer vraiment du plaisir. Et ce genre de présent, hélas ! est bien celui qu’apprécie le plus le Lolo. Comme je l’ai déjà signalé, ailleurs, ce primitif a la passion du Peau-Rouge

pour l’« eau de feu ». Il s’en délecte avidement, ne recherche rien autant. Il vend moutons et pâturages, se ruine, devient un « soumis », un esclave du Chinois pour satisfaire son invincible

passion pour l’alcool. Nos « apéritifs » ou « digestifs », heureusement, n’ont pas encore pénétrés au Kientchang, mais si, un jour, ils réussissaient à s’y introduire, je suis convaincu que les

sortes les plus redoutables, les plus caustiques au gosier trouveraient immédiatement faveur près du Lolo.

L’abominable eau-de-vie de grains que j’avais apportée, la seule que fabrique le Chinois, fit le tour des familles. Les femmes comme les guerriers en burent de grandes tasses. Les enfants, aussi,

eurent leur part et elle fut bue, sans grimaces, comme s’ils en avaient eu l’habitude ou que leur palais se montrait moins sensible que le nôtre à l’action irritante de l’alcool. Je n’essayai

même pas de donner un conseil à ces pauvres gens, de leur prêcher l’abstention pour les enfants et la modération pour eux : il n’y avait rien à faire, me déclara le père Ouang, à plusieurs

reprises. En effet, vouloir démontrer à un Lolo que l’eau-de-vie n’est pas un bienfait, une faveur des Esprits bons, le plus doux des breuvages, c’est toucher au credo le mieux établi chez ce

peuple, ainsi que je pus m’en rendre compte, plus tard, dans de nombreuses circonstances.

Mes Lolos buvaient l’eau-de-vie dans des cornes de bœuf ou encore dans des gobelets en cuir, en forme de nacelle et munis, au lieu d’une anse, d’un petit manche plat fixé sur le bord supérieur

dans le prolongement du grand axe de l’ouverture. Cornes et coupes étaient de faible contenance et se vidaient presque d’un trait. Les hommes en quelques minutes n’absorbèrent pas moins de 300

grammes du brûlant liquide ; les femmes, de 50 à 100 grammes ; les enfants, quelques lampées suivant l’âge. Personne n’eut l’air de s’en porter plus mal après, personne ne tituba. Je dus

constater que les Lolos, comme disent les marins, « portaient bien la toile ». Certains arrivent facilement à ingurgiter, en quelques heures, une livre chinoise d’eau-de-vie (600 grammes

environ). Et la consommation d’alcool est d’autant plus élevée que le prix en est fort peu élevé, même pour ces régions où l’argent est très rare : 60 à 70 sapèques le litre de qualité ordinaire

; 100 sapèques au maximum la qualité supérieure, soit 5 sous de notre monnaie.

Brutalement, nous fûmes réveillés par des clameurs effrayantes, des cris suraigus de femmes. Puis, un moment, tout se calma, pour recommencer ensuite sur le même diapason. Et, comme intermède, ce

sont les hurlements du vent qui continue d’attaquer avec rage notre abri. Mais, la seconde fois, les cris ne durant pas au-delà de quelques secondes : des femmes sans doute molestées par leur

seigneur et maître, des surprises dans la promiscuité qui a suivi les beuveries. Il n’y a pas à s’en mêler. Et, de nouveau, on s’endort. Nouveau réveil soudain : le banc que j’avais mis en

travers de la porte, pour empêcher le vent furieux de l’ouvrir, vole au milieu de la pièce et la porte s’en va battre avec fracas la cloison. C’est une bande de guerriers qui envahissent notre

étable, se jettent sur les lances que j’avais signalées dans un coin et se précipitent dehors, aussi vite qu’ils étaient entrés. L’un d’eux s’attarde une seconde cependant, lâche quelques mots au

père de Guébriant. Une bande de Lolos d’un clan ennemi est sur le sentier de la vendetta : nous sommes menacés d’une attaque. Un moment après, nous apprenons qu’on aperçoit des flammes d’incendie

du côté du hameau de Loutze-Ming, de celui où nous devions coucher, et que l’attaque s’était portée de ce côté. On hésitait à croire ces dires, moi, surtout, qui savais le cerveau d’un ivrogne

riche en hallucinations : le « frère cadet », après de nouvelles lampées, voyant rougeoyer les feux d’herbes, y avait reconnu, sans doute, la main de ses ennemis. Il localisait mal les lieux : ce

n’était point le hameau de son frère aîné qui brûlait. Quand même, il avait jeté l’alarme et armé tous ses hommes. Loutze-Ming, qui s’était vanté, quelques heures auparavant, d’avoir absorbé dans

l’après-midi, une livre d’eau-de-vie (600 grammes), ne pouvait être beaucoup plus lucide que son cadet. Il avait donc décidé la levée en masse des guerriers du clan. Les femmes, nerveuses,

avaient poussé des cris.

Nous attendons, prêts à nous lever si c’est nécessaire, mais toujours incrédules. Un quart d’heure se passe. Puis les cris stridents recommencent un peu lointains, des cris douloureusement

perçants d’êtres sans défense que menacerait un grand danger. Surgit un Lolo qui explique nettement, au père de Guébriant, qu’une bande de Lolos attaque, à n’en pas douter, et incendie, à ce

moment, la maison du chef de clan, de Loutze-Ming, le nid d’aigle que nous avions aperçu la veille, si rapproché à vol d’oiseau... On est debout et tout de suite prêts, le père de Guébriant avant

moi, lui qui a dû se coucher tout vêtu sur ses planches. Il est minuit environ. Moi, j’ai à m’habiller sitôt hors du lit de campement. Il fait très froid : le vent qui souffle toujours en

tourmente, pénètre partout, glace les chairs. Mes dents claquent. Mais en un clin d’œil je suis habillé et mon grand manteau de voyage me protège maintenant assez bien.

Les cris aigus se font de nouveau entendre, coupés de clameurs sauvages. Des moutons bêlent, des bœufs mugissent lamentablement. Notre personnel chinois fait irruption dans l’étable : tous

parlent en même temps, sur le ton d’une vive excitation. Un homme du père de Guébriant pleure d’émotion. Mon domestique, Lao-Ou, tout aussi ému, se jette sur le Winchester qu’il avait déposé la

veille, dans un coin, et cherche à l’armer. Je le lui enlève vivement : il est capable de tirer sur nous dans la nuit ou de faire partir, involontairement, l’arme dans nos jambes. Nous allons

dans la cour. Le camp est presque vide : il n’y reste que quelques femmes et enfants. On aperçoit des lueurs d’incendie dans le sud, mais on n’entend plus de cris. Loutze-Ming lui-même vient nous

confirmer le drame : sa demeure assaillie par un clan ennemi, l’incendie dévorant tout, les gens et les bêtes. On serait bientôt fixé sur l’étendue du désastre. Ses guerriers étaient arrivés trop

tard. Le coup avait été exécuté avec une rapidité et une maestria incomparables. Il n’y avait plus qu’à attaquer l’ennemi dans sa retraite, à la lui couper au bord du Ya-Long, au passage d’un

gué. Il avait dirigé tous ses hommes de ce côté. Il n’y avait qu’à attendre, Il nous invitait donc à rentrer tranquillement dans notre cabane, à y prendre un peu de repos. Ce qu’on fit. Il était

à ce moment, une heure du matin environ. Le vent n’avait pas « molli », sifflait toujours trop haut, énervant. Mais le ciel restait pur avec ses myriades de gemmes scintillantes. Au flanc des

chaînes, doucement, se mouraient les feux d’herbes. Et durant l’accalmie coupant une rafale, dans l’ouest, tout près, grondait le Ya-Long, le fleuve « émeraude » ourlé d’écume.

Sitôt de retour dans notre étable, nous y sommes rejoints par le « frère cadet ». Il serre toujours, sous son bras, sa cruche d’eau-de-vie. Elle est presque vide, mais il désire, vivement, nous

offrir ce qui reste : « Rien ne nous remettra mieux de nos émotions », pense-t-il.

On remercie : il n’insiste pas et s’en va. Nous nous recouchons et dormons, jusqu’au matin, sans nouvelle surprise.

Les guerriers ne sont pas encore revenus, mais le drame est connu dans ses principaux détails. Le hameau où il avait été d’abord décidé que nous passerions la nuit, avait été complètement détruit

par le clan adverse. On supposait qu’il avait profité de notre station dans le village du « frère cadet », de l’absence de Loutze-Ming et de la plupart de ses hommes pour mieux réussir un coup

prémédité depuis longtemps. Loutze-Ming s’attendait bien à une attaque prochaine puisqu’il cachait ses fils, deux gamins de huit et de onze ans. Il veillait, soigneusement, à ce qu’ils ne

couchent plus dans la maison paternelle. Lui seul y restait avec sa femme et sa fille. Cette dernière nuit, Loutze-Ming nous ayant tenu compagnie, l’épouse et la jeune fille âgée de seize ans

n’avaient d’autre garde que leurs femmes esclaves et quelques bergers. En cas d’alerte, les guerriers, montagnards si agiles, seraient, en un quart d’heure, au-delà du ravin qui séparait les deux

hameaux, tout près de l’épouse de leur chef. Mais l’eau-de-vie alourdit les corps et quand les hommes arrivèrent, il était déjà trop tard : le clan ennemi avait achevé sa funèbre tâche. Et

l’approche des guerriers de Loutze-Ming ne servit qu’à accélérer leur fuite. De la demeure du chef et des cases voisines il ne restait plus que des ruines fumantes. L’épouse, en défendant son

home, son foyer, avait été blessée de trois coups de lance : deux à la figure et un à la jambe. Elle les avait reçus en cherchant, avec sa fille, à échapper au cercle de feu qui les

enveloppait ; car maisons, étables, bergeries flambaient. Les bœufs mugissants, les brebis bêlantes galopaient affolés dans l’enceinte, cherchant à franchir les murs, mais presque tous, aussitôt,

rejetés à l’intérieur par les longues lances des féroces guerriers. C’est renversée, piétinée sans doute, que la fille de Loutze-Ming, s’évanouissant, périt dans la fournaise. Elle fut retrouvée

complètement carbonisée. La mère, elle, quelle vaillante ! réussit à se frayer un chemin dans les flammes et parmi les lances. J’aurais voulu la voir et lui donner des soins, mais je ne pus

l’approcher même à Ho-Si, où elle fut transportée : l’influence chinoise qui ne veut pas qu’un homme approche une femme, même pour la secourir si elle est blessée ou malade.

Presque tous les bergers de Loutze-Ming périrent dans l’attaque, périrent avec leurs troupeaux. Près de trois cents moutons furent rôtis vivants, plusieurs chevaux et je ne sais combien de bœufs,

chèvres et porcs : un vrai désastre, même pour un chef de clan, dont presque toute la richesse réside en bétail. Le hameau tout entier était à reconstruire.

On s’étonnera que des guerriers se livrent à pareille œuvre de lâcheté, s’attaquent à des femmes seulement défendues par quelques bergers. On s’étonnera, surtout, de cette sauvagerie sanguinaire

qui va jusqu’à refouler dans les flammes, à coups de lance, l’ennemi, homme ou femme, indistinctement, avec son seul bien, ses bêtes. Mais c’est qu’il s’agissait ici d’une vendetta. En

temps ordinaire, le Lolo n’est point féroce, encore moins cruel. S’il tue, c’est généralement, sur le sentier de la guerre, durant l’attaque ou dans le cas de légitime défense, ainsi que je

l’explique dans la monographie déjà citée : Lorsqu’il entreprend une razzia contre l’ennemi héréditaire, se jette sur le Chinois, il pille, enlève choses et gens, mais n’« assassine jamais ».

Très rarement poursuivi par un adversaire trop veule, il ne jouera de la lance ou du coutelas que serré de trop près. Il n’y a que dans ses vendettas qu’il devient quelquefois féroce et s’attaque

à tous les membres d’une famille, d’un clan... C’est que, d’après l’inexorable loi qui régit la vendetta, c’est l’extermination cherchée de l’ennemi, de la femelle et des petits. Point de merci !

C’est la guerre, plus légitime si c’est possible que celle entreprise contre un envahisseur : c’est la guerre des premiers âges, la lutte à mort jusqu’au dernier râle, non pour la domination

sociale, mais pour la sauvegarde, la conservation de la lignée. Ces effrayantes tragédies sont toutefois fort rares et ne sont guère enregistrées que parmi les tribus habitant les bords mêmes des

vallées du Kientchang, à proximité immédiate du Chinois, marchand de chao tsieou. L’alcool, en effet, dont s’abreuvent les guerriers, avant de partir pour leur œuvre infernale, doit

être, j’en suis convaincu, l’odieux stimulant d’une férocité vraiment anormale chez cette race. Ce chao tsieou, toujours fait de la distillation de grains avec des appareils très

primitifs, est surchargé d’éthers nocifs : il empoisonne donc les cerveaux, engendre, comme on le sait, une vraie folie passagère, une folie de meurtre et de carnage, qui s’exalte encore au

premier sang qui coule, aux premières lueurs des flammes qu’ils allument, l’incendie étant le prologue habituel de ces drames lolos.

*

Lire aussi :

- Henri Cordier : Histoire générale de la Chine, tome 4.

- Henri Cordier : Les lolos.

- Fernand Farjenel : A travers la Révolution chinoise.

- Albert Maybon : La politique chinoise.

- Albert Maybon : La république chinoise.

- Henri d'Ollone : La Chine novatrice et guerrière.

- Jean Rodes, reporter : Relations diverses de voyages en Chine.

- Bruno de Vaulserre : A travers le Yunnan.

- Léon Wieger : Textes historiques (-1912), à venir.