Marcel Granet (1884-1940)

LA CIVILISATION CHINOISE

La renaissance du livre, Paris, 1929. Bibliothèque de Synthèse historique « L’Évolution de l’Humanité », fondée par Henri Berr, tome XXV.

- "L'histoire orthodoxe cherche à prouver qu'il exista en Chine (dès le troisième millénaire avant Jésus-Christ et dans les limites classiques du pays) un Empire policé et une nation déjà homogène... Nous ne prendrons pas parti. Nous nous refuserons à rien nier comme à rien accepter de la tradition orthodoxe. Il est vraisemblable que la civilisation chinoise date d'une haute antiquité ; il se peut même que son histoire présente une certaine continuité ; il est encore possible que la Chine (ou, du moins, une partie des pays chinois) ait possédé très anciennement une sorte d'homogénéité."

- "Mais que tirer de la théorie traditionnelle qui prétend expliquer toute l'histoire de la civilisation chinoise ? Cette théorie veut que la société ait été parfaite aux origines, dans les temps où les Fondateurs de la civilisation nationale manifestaient leur Sainteté. L'idée que le Prince, par la seule observance des rites, réussit à régenter les mœurs et à policer le monde, correspond à un idéal qui n'est sans doute pas d'invention récente. On sent bien pourtant qu'il s'agit là d'un idéal épuré : on désirerait, précisément, en connaître la formation et l'histoire. Or, pour la doctrine orthodoxe, cet idéal est une donnée, un fait premier. C'est à partir de lui qu'on explique, bien plus, qu'on relate les faits historiques. Tous les documents ont été remaniés et reconstruits par une critique érudite. Celle-ci n'a accepté les données traditionnelles que dans la mesure où elles paraissaient s'accorder à l'esprit du système."

- "Dans ces conditions, toute recherche positive serait impossible, n'était un fait : les Chinois, quand ils bâtissent ou rebâtissent systématiquement leur histoire, ne pensent et ne s'expriment qu'à l'aide de formules consacrées et dans le cadre de rubriques traditionnelles. Rubriques et formules, à la condition de les détacher d'abord du système, constituent des données positives. C'est de ces données et de ces données seules que l'on peut tirer les éléments d'une histoire de la société chinoise."

Extraits : Introduction - Chinois et Barbares

Les coutumes paysannes : Familles et communautés rurales - Les joutes saisonnières

Feuilleter

Télécharger

La civilisation chinoise mérite mieux qu'un intérêt de curiosité. Elle peut paraître singulière, mais (c'est un fait) en elle se trouve

enregistrée une grande somme d'expérience humaine. Nulle autre n'a, pendant autant d'années, servi de lien à autant d'hommes. Dès qu'on prétend au nom d'humaniste, on ne saurait ignorer une

tradition de culture aussi riche d'attrait et de valeur durables.

Cette tradition apparaît formée dès les environs de l'ère chrétienne — vers l'époque où la terre chinoise, enfin réunie, forme un immense Empire. La civilisation qui s'est créée en Chine rayonne

aussitôt dans tout l'Extrême-Orient. Grâce à de nombreux contacts, elle s'enrichit. Les Chinois, cependant, s'efforcent de réaliser un idéal traditionnel qu'ils définissent avec une rigueur

croissante.

Ils y sont attachés si passionnément qu'ils le présentent volontiers comme le premier héritage de leur race. Plusieurs millénaires avant l'ère chrétienne, leurs aïeux (ils ne consentent guère à

en douter) furent initiés par des sages à la discipline de vie qui fit leur force. La pure civilisation des premiers âges fut le principe d'une cohésion parfaite. La plus grande Chine date des

temps les plus anciens. Son unité se brise ou se restaure selon que resplendit ou que défaille un ordre de civilisation qui est, en principe, immuable.

Ces vues systématiques ont valeur de dogme et correspondent à une croyance active. Elles ont inspiré l'esprit de tous les essais de synthèse historique ; pendant de longs siècles, elles ont

exercé une influence décisive sur la conservation, la transmission, la restauration des documents : nous n'en possédons aucun qui puisse être considéré comme frais et sincère. Historiens,

archéologues, exégètes demeurent imprégnés de piété traditionaliste, même quand ils se présentent comme de simples érudits, même quand un esprit frondeur semble les animer. Ils déterminent les

faits ou les dates, établissent les textes, élaguent les interpolations, classent les œuvres non pas avec un détachement objectif, mais dans l'espoir de rendre plus aiguë et plus pure, en

eux-mêmes et chez leurs lecteurs, la conscience d'un idéal que l'histoire ne saurait expliquer, car il préexiste à l'histoire

Nous nous inspirerons d'un parti pris tout différent.

Les Occidentaux, naguère, contaient l'histoire de Chine à la mode chinoise (ou à peu près), sans même en signaler le caractère dogmatique. Ils s'efforcent aujourd'hui de démêler dans les

traditions le vrai et le faux. Ils utilisent les travaux de la critique indigène. Ils oublient souvent d'en faire ressortir les postulats. Ils se montrent, en général, peu sensibles aux

insuffisances d'une exégèse purement littéraire. En dépit d'une attitude critique, ils se décident rarement à avouer que les faits demeurent insaisissables.

Suffit-il d'avoir daté un document pour qu'aussitôt les données en deviennent utilisables ? Quand on a pris position, par exemple, sur la date et la valeur des documents chinois relatifs aux

formes anciennes de la tenure du sol, quelle réalité a-t-on saisie si l'on s'abstient de remarquer que le lot de terrain assigné, d'après eux, à un cultivateur est cinq ou six fois plus petit que

le champ jugé, de nos jours, nécessaire pour nourrir un seul homme dans les pays les plus fertiles et le mieux travaillés ? L'histoire littéraire des rituels est d'un grand intérêt, mais est-il

possible de bien la faire si l'on n'a pas soin d'observer : 1° que, parmi les objets mentionnés par les rituels, il n'y en a à peu près aucun que les fouilles aient fait retrouver ; 2° que, parmi

les objets retrouvés grâce aux fouilles, il y en a très peu sur lesquels les rituels donnent quelques renseignements ?

Les campagnes de fouilles sont à peine amorcées. L'archéologie chinoise s'inspire d'un esprit livresque. Il importe d'avertir tout d'abord que les documents dont nous disposons sont affectés d'un

caractère d'utopie. Reste à voir si, tels quels, ils sont sans valeur.

Ils ne permettent pas de retrouver le menu des faits historiques. Ils ne permettent pas de décrire avec quelque précision les côtés matériels de la civilisation chinoise. Nous ignorons, tout

autant que le détail des guerres et des intrigues politiques, les usages administratifs, les pratiques économiques, la façon de s'habiller, etc. En revanche, nous possédons en abondance des

témoignages précieux sur les diverses attitudes sentimentales ou théoriques qui ont été adoptées en Chine dans différents milieux au sujet du costume, de la richesse, de l'art administratif, de

la politique ou de la guerre... Nous sommes surtout renseignés sur celles de ces attitudes que patronna l'orthodoxie. Mais les Chinois ne veulent rien perdre du passé, même quand ils prennent

soin d'en présenter une reconstruction tout idéale : ils ont laissé subsister une foule de renseignements qui contredisent les théories orthodoxes.

Il n'y a, pour le moment (si l'on se défie des précisions illusoires), aucun moyen d'écrire un Manuel d'antiquités chinoises. Il n'est pas impossible, au contraire, de s'introduire, et même assez

avant, dans la connaissance de la Chine, si l'on borne sa tâche à définir un ensemble d'attitudes caractérisant le système social des Chinois de l'antiquité.

Essayer de déterminer le système social des Chinois ; essayer d'indiquer ce qu'il peut avoir de spécifique (dans la vie politique, dans les mœurs, dans la pensée, dans l'histoire de la pensée et

dans celle des mœurs) ; essayer aussi d'indiquer ce qu'il recèle de large expérience humaine, en faisant entrevoir que, de civilisation à civilisation, les symbolisations souvent diffèrent seules

; essayer, enfin, de faire apparaître ce système de conduites à la fois dans l'agencement et dans le mouvement qui lui sont propres : tel est l'esprit dans lequel j'ai conçu le présent ouvrage.

Tel est aussi l'esprit qui m'a inspiré dans mes recherches préparatoires. J'ai publié une partie de celles-ci en accentuant leur caractère d'études inductives et en y menant de front et

progressivement l'examen critique des faits, des idées et des documents. J'ai aujourd'hui à présenter un exposé d'ensemble. Il m'a fallu procéder de façon plus dogmatique. Cela m'a conduit à

dissocier l'histoire des faits politiques et des faits sociaux et l'histoire de la pensée. — Cette dernière fournira la matière d'un volume complémentaire : on y verra que la pensée chinoise (à

la suite d'un développement qui est en connexion étroite avec l'évolution des mœurs) paraît aboutir, dès l'époque des Han, à une scolastique qui fait pendant à une discipline orthodoxe de la vie.

Cette pensée, cependant, conserve, avec de remarquables aptitudes concrètes, poétiques et plastiques, une sorte de libre jeu qui se dissimule, sans gêne et comme à l'abri, sous un placage de

formes conventionnelles. — Ces conclusions confirmeront, mais aussi compléteront, celles où va nous conduire le présent volume. L'évolution des mœurs atteste la prééminence successive d'idéaux

propres à différents milieux. Elle paraît aboutir (comme à une espèce de point mort) à la glorification d'un conformisme extraordinairement rigide. Ainsi se signale l'action dominante qu'à partir

de la fondation de l'Empire les classes officielles exercent dans la vie de la nation : cette action est en apparence souveraine, puisque le rôle de l'État et celui de l'Administration se

réduisent (théoriquement) à l'enseignement des attitudes morales et intellectuelles qui caractérisent un honnête homme et qualifient un fonctionnaire. L'histoire chinoise se résigne malaisément à

consigner les survivances et plus malaisément encore à enregistrer les renouveaux. On peut cependant présumer que, sous le placage d'une orthodoxie qui prétendait régner sans conteste, la vie

morale continua de se développer librement. Des indices précieux laissent entrevoir qu'elle ne cessa point de s'inspirer d'idéaux anciens conservés sans appauvrissement véritable. Elle sut aussi

renouveler ses idéaux sous la pression des faits, car la fondation de l'unité impériale s'accompagna d'une distribution toute nouvelle de l'activité sociale.

L'ère impériale, dans l'histoire politique comme dans l'histoire de la société, paraît marquer une sorte de coupure. J'ai donc arrêté à l'époque des Han cet ouvrage sur la Chine ancienne.

La première partie est consacrée à l'histoire politique. Elle s'ouvre par un chapitre où j'analyse l'histoire traditionnelle depuis ses débuts jusqu'au règne de l'empereur Wou des Han (140-87).

(Les dates données sans autre indication s'entendent de l'ère préchrétienne.) Les vieilles traditions renseignent, sinon sur les faits du moins sur les conceptions chinoises. A partir du moment

où commencent les chroniques datées (VIIIe siècle), la critique semble être en mesure d'établir quelques faits, mais bien peu nombreux, bien schématiques surtout, et, aussi, bien discontinus. Il

y a beaucoup d'audace à vouloir retrouver même les grandes lignes de l'évolution politique qui conduit à la création de l'Empire chinois. En essayant de la conter, j'ai laissé, sans honte aucune,

de larges blancs. Je me suis refusé à tracer des portraits quand je n'avais, sur les personnages, que des données proverbiales. Je n'ai point raconté de guerres quand je ne disposais que de

récits extraits d'épopées, de romans ou de gestes. Je n'ai pas cherché à reconstituer les plans des stratèges et les projets des politiciens quand j'arrivais à grand-peine à saisir les résultats

de fait. J'ai procédé surtout à l'aide d'exemples et je n'ai insisté que sur les moments décisifs. Les règnes de Ts'in Che Houang-ti et de l'empereur Wou ne sont connus que par des documents

incomplets et peu sûrs, mais les événements prennent alors une ampleur telle que la critique a moins peur d'errer. Je me suis abstenu de présenter la moindre hypothèse sur des questions à la

mode, par exemple sur le peuplement de la Chine : celles que l'on a formulées à partir de préjugés linguistiques ou de postulats d'histoire générale ont pour le moins l'inconvénient, très grave à

mon sens, de restreindre le champ d'investigation sur lequel doit travailler l'archéologie préhistorique. Je me suis borné à tenter une esquisse des progrès parallèles de l'aménagement du sol et

de l'unification politique, et j'ai tâché de mettre en lumière un fait important : aussitôt que, absorbant en elles des chefferies minuscules et résorbant des îlots de barbarie, se sont élevées

de grandes seigneuries qui ont paru former des unités provinciales, le sentiment d'une communauté de civilisation a décidé les Chinois à se défendre contre les assauts des confédérations barbares

en formation et leur a fait accepter l'unification du pays sous la forme d'un grand Empire. Ils sont ainsi arrivés à constituer ce que j'appellerai un groupement de civilisation, groupement actif

et puissant, sans se croire obligés de donner à l'État et à l'idée d'État ce prestige et cette autorité dans lesquels les Occidentaux voient volontiers l'armature indispensable de toute vie

nationale.

De même que l'histoire politique de la Chine ne peut être tentée qu'à condition de n'y point introduire l'idée occidentale de l'État, de même, pour aborder l'histoire de la société qui fait

l'objet de notre deuxième partie, il convient de se débarrasser de l'idée de Droit qu'a imposée à notre esprit une admiration étroite du monde romain. Dans le monde chinois ancien, les

transformations sociales ne se traduisent pas par l'adoption de systèmes successifs de lois et de règlements. Elles se traduisent par des changements d'orientation dans l'attitude morale. Ceux-ci

accompagnent les variations qui surviennent dans l'agencement général de la société, selon qu'y prédominent l'activité paysanne et la vie de village, — ou bien l'activité des féodaux installés

dans des burgs qui s'élargissent au point de devenir de minuscules capitales, — ou bien celle des riches trafiquants pour lesquels s'élèvent de grandes villes. Sur les grands faits liés à ces

déplacements du centre de la vie sociale, les documents ne fournissent aucune espèce de repères chronologiques. On ne sait rien de certain sur la fondation des burgs et des cités seigneuriales

qui entraîna le remplacement des idéaux paysans d'équilibre rythmé et de mesure par une morale de prestige : bonne pour la vie des camps, elle se transforma, sous l'influence de la vie de cour,

en un culte de la bonne tenue et de l'étiquette. On ne sait rien de précis sur le développement de l'industrie, de la richesse, du luxe, ni sur l'extension des centres urbains ; c'est par des

moyens indirects qu'on entrevoit la crise aiguë qui en fut la conséquence : elle amena à accepter comme principes de discipline sociale un formalisme et un décorum d'un esprit traditionaliste et

d'un symbolisme archaïsant. Pour étudier l'histoire de cette société, il n'y a qu'un moyen : c'est de tenter une sorte de restitution stratigraphique. On voit pourquoi je n'ai point procédé par

études d'institutions définies et groupées à la manière occidentale (religion, droit, habitation), mais par études de milieux. Sans jamais viser à être complet, je me suis borné à présenter un

choix de comportements caractéristiques.

Tout ce que j'ai dit dans cet ouvrage sort d'une analyse directe des documents. J'ai cependant éliminé, autant que possible, de mes notes toutes les références qui n'auraient été utilisables que

pour les spécialistes. J'avertis une fois pour toutes qu'on peut seulement trouver ici l'état des opinions où m'ont conduit mes principes de recherche. J'ai pris beaucoup de peine pour nuancer

les affirmations, beaucoup de peine pour arriver, dès que je le croyais possible, à des formules précises. J'en ai pris plus encore pour éliminer les hypothèses ingénieuses et surtout les

précisions abusives. Vu l'état des documents et celui des études, il serait puéril de dissimuler ce que les conclusions que l'on peut apporter ont de subjectif, d'incomplet et d'extérieur — et

plus puéril encore de s'en excuser. Il suffira d'exprimer l'espoir que, prises pour ce qu'elles valent, elles amènent le lecteur à sentir combien est nécessaire une étude approfondie des choses

chinoises. Elle permettrait de confronter avec les estimations et les expériences d'un très grand peuple les classifications et les jugements auxquels nous sommes le plus attachés.

1° La Confédération chinoise. — Au milieu de cours d'eau torrentiels, divaguant, remblayant

leur lit et s'épandant dans les plaines, sur les hautes terres qui émergeaient des marécages, sur les plateaux dont les falaises surplombaient des bassins inondés, s'élevait anciennement un

archipel de petits États féodaux. Il y en avait d'innombrables (dix mille, dit-on) au temps où Yu le Grand (? 2198) invita les seigneurs à venir lui rendre hommage. On n'en comptait plus que

quelques dizaines dès 489 avant notre ère. Dans la période qui va du VIIIe au IIIe siècle, on voit les petites chefferies s'agglomérer et former de puissants États. Sans doute le mouvement de

concentration politique était-il commencé depuis de longs siècles.

Au début de l'époque Tch’ouen ts’ieou, l'unité chinoise était déjà esquissée sous une forme fédérale. L'expression qui devait, plus tard, signifier simplement : la Chine, avait alors le sens de

Confédération chinoise (Tchong kouo). Cette confédération rassemblait des seigneuries d'importance diverse qui se sentaient apparentées moins par la force des relations politiques que par une

certaine communauté de civilisation. Cet apparentement paraissait reposer soit sur des liens généalogiques impliquant l'identité du nom de famille, soit sur une politique traditionnelle

d'intermariages. Bien que les rapports de ce genre soient toujours présentés comme existant de date immémoriale, on sent une nuance entre les expressions Tchong kouo et Chang kouo. On désigne à

l'aide de celle-ci les seigneuries (Kouo) qui étaient anciennement (chang) confédérées et possédaient de ce fait une espèce de supériorité (chang). La maison de Wou (Kiang-sou) passe pour issue

des mêmes aïeux que la maison royale des Tcheou ; mais Wou est une seigneurie excentrique et un de ses ambassadeurs appelle Seigneuries supérieures (Chang kouo) les seigneuries centrales (Tchong

kouo) qu'il visite. Il qualifie de hia, — c'est le nom de la première dynastie, mais ce mot a la valeur de civilisée, — la musique qu'on y joue. L'expression Tchou hia (les Hia), avant de

signifier les Chinois, a eu le sens précis de Chang houo. Un équivalent de Hia est Houa (fleur) : l'expression Tchong houa, la Fleur centrale, finira par s'appliquer à la Chine entière. Parlant

au nom de Lou, dont les princes s'enorgueillissaient de descendre, de Tcheou-kong, frère du fondateur des Tcheou, Confucius, en 500, marque à l'aide des mots Hia et Houa la supériorité morale de

son pays sur la puissante seigneurie de Ts’i qui faisait partie du Tchong kouo, mais qui touchait aux régions barbares. Les États qui se vantaient d'être anciennement civilisés étaient ceux du

Ho-nan (plus précisément du Ho-nan nord-occidental). Les autres, à l'entour, passaient pour avoir une civilisation moins pure.

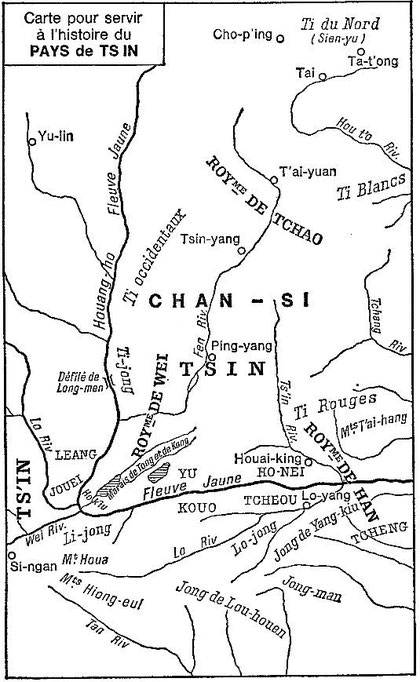

Les principaux Etats du Centre étaient, avec l'État royal des Tcheou, la seigneurie de Wei qui occupait l'ancien domaine des Yin et celle de Song dont les princes descendaient des Yin. Il faut y

joindre l'État de Tcheng, bien que sa fondation fût estimée de date récente, et (pour respecter les traditions chinoises) l'État de Lou, situé un peu à l'écart dans le Chan-tong. Les princes de

Lou et de Tcheng comme ceux de Wei se rattachaient à la famille royale. Tout autour se trouvaient des États plus puissants : Ts'i, au nord-ouest du T’ai chan, débordait sur la plaine du Tche-li ;

Tsin occupait le sud du Chan-si ; Ts'in possédait les vallées de la Wei et de la Lo, (Chen-si), qui étaient, dit-on, le premier domaine des Tcheou ; le bassin de la Han jusqu'au Fleuve Bleu

(Hou-pei) appartenait à Tch'ou. Plus à l'écart, sur les bouches du Fleuve Bleu et débordant sur le bassin de la Houai, se trouvait la principauté de Wou, et plus au sud encore, allant de la mer

au lac Po-yang, celle de Yue. Au nord, très excentrique, et à peine en contact avec Ts'i et Tsin, l'État de Yen occupait le Tche-li septentrional. Au-delà étaient les Pays barbares : au sud et à

l'est, les Man et les Yi ; à l'ouest et au nord, les Jong et Ti, noms génériques sans valeur précise.

Selon la théorie traditionnelle, les Barbares formaient aux confins de la Chine les Quatre Mers : l'Intérieur des Mers était ce pays proprement chinois. En fait, les Barbares interviennent

constamment et jouent un rôle décisif dans l'histoire des seigneuries les plus centrales.

2° Les pays du centre. — La tradition prétend que, pour fonder leur pouvoir, les Tcheou

s'étaient appuyés sur les Ti avec qui leurs ancêtres auraient vécu. Elle veut encore que les Yin aient essayé de reconquérir leur trône à l'aide des Yi de la Houai. Le Che king exalte les

exploits du roi Siuan (827-782) contre les Barbares de la Houai. Ce fut, dit-on, sous la pression des Ti que les Tcheou abandonnèrent le Chen-si (région de Si-ngan) pour aller s'établir plus à

l'est sur les bords de la Lo, dans le Ho-nan (sous le roi P'ing, 770-720). La Lo coule dans une vallée fermée, au cœur même du pays chinois. Les rois Tcheou, cependant, dans leur nouvelle

résidence, ne furent point à l'abri des Barbares. En 636, le roi Siang, qui avait épousé une princesse Ti, fut chassé par les Ti de sa capitale.

Du VIIIe au VIe siècle, il n'y a pour ainsi dire point d'année où les Barbares n'attaquent quelque ville des seigneuries centrales. En 715, les Jong enlèvent en plein Ho-nan un ambassadeur royal.

En 659, il faut livrer combat aux Jong Chiens, sur les rives de la Wei, et, la même année, d'autres Barbares, des Ti, apparaissent sur le cours moyen du Fleuve jaune, près de l'étang de Hiong.

Ils battent l'armée du prince de Wei et s'emparent de sa ville. 730 personnes échappent avec peine : il ne reste dans toute la principauté que 5.000 survivants. En 649, les Ti détruisent un petit

État voisin de Wei. En 648, des Jong et des Ti rouges donnent assaut à la cité royale et en brûlent la porte orientale. En 646, les Ti réapparaissent dans l'État de Wei, et l'année suivante,

Tcheng est attaqué par les Ti. En 643, les Jong opèrent dans le domaine royal, tandis que Tcheng est envahi par les Yi de la Houai. En 638, les Ti sont de nouveau dans Wei et, trois ans après,

dans Tcheng. Ils menacent, en 619, les frontières occidentales de Lou. Ils envahissent Song en 616 et Wei en 613.

Or, ces Barbares qui se montrent continuellement et en tous lieux dans la Chine centrale, ne sont point des cavaliers procédant à de brusques razzias. Ils combattent à pied les Chinois montés sur

des chars, tels ces Jong du Nord que l'on voit en 713 attaquer Tcheng et ces Ti auxquels Tsin a affaire en 540, dans le Chan-si central. Ces derniers étaient des montagnards ; d'autres Barbares,

ceux de la Houai, par exemple, vivaient dans les marécages. Sans doute, ni les uns ni les autres, quand ils surgissaient brusquement, ne venaient-ils de bien loin. Si les Barbares des Quatre Mers

pouvaient intervenir si aisément dans les seigneuries centrales, c'est apparemment qu'au long des marais et des bois ils connaissaient des cheminements propres aux marches de surprise ; c'est

aussi que, dans les zones incultes, isolant, comme autant d'îlots, les seigneuries juchées sur les rebords des plateaux et les collines, ils trouvaient comme des relais et des points d'appui dans

les établissements occupés par des populations sauvages.

Ces établissements, au cœur de la Chine, étaient nombreux. En 720, on voit un prince de Lou renouveler une alliance conclue par son père avec des Jong qui habitaient dans la région marécageuse

séparant le Ho-nan du Chan-tong, aux abords de la petite seigneurie de Ts'ao. En 669, Ts'ao fut attaqué par des barbares Jong. Lou attaqua des Jong en 667. En 643, les Jong commettent des méfaits

dans le domaine royal : on ne sait d'où ils venaient. Mais quand, en 648, les Ti attaquèrent le roi, ils furent aidés par les Jong de Yang-kiu : ceux-ci étaient fixés dans la région de Lo-yang,

aux environs mêmes de la capitale. En 637, les Jong de Lou-houen, établis dans la haute vallée de la Yi, affluent de la rivière de Lo-yang, donnent de l'ouvrage aux princes de Ts'in et de Tsin ;

on les voit, en 605, attaqués par le prince de Tch'ou : c'est qu'ils sont les maîtres d'une région de cols et de passages entre les affluents de la Lo et les vallées hautes des tributaires de la

Han. A l'ouest, se trouvent les Jong Man qui occupent les têtes des vallées descendant vers la Houai. A l'est, près de la montagne sainte du Centre (Song chan), sont fixés d'autres Barbares, les

Yin-jong : ils attaquent la capitale en 532. En 618, Lou fait un traité avec les Lo-jong ; ceux-ci habitaient entre Yi et Lo, plus près encore de la capitale. Encerclés au sud par différentes

tribus Jong, les rois Tcheou, au nord de leur domaine, se heurtaient encore à d'autres Barbares, les Mao jong, qui les battirent en 589 ; ceux-ci habitaient les régions basses du Chan-si

méridional. On le voit : les Quatre Mers de Barbares, loin qu'il faille les chercher aux frontières idéales de la Chine, jouxtaient les portes de la ville royale.

3° Les pays de la périphérie. — Tout autant que le domaine des Tcheou, les États féodaux

étaient comme des bastions enserrés par des établissements barbares.

Prenons pour exemple l'État de Tsin, destiné à une grande fortune et qui peut-être eût réalisé l'unité chinoise s'il ne s'était en 376 fragmenté en trois principautés rivales, Tchao, Han et Wei

(les trois Tsin). Au début de la période Tch’ouen ts’ieou, le domaine de Tsin occupe dans le bas Chan-si un étroit pays, haut perché, à l'est du Fleuve jaune, dans la région de la Fen. Ce pays

dominait au sud les bas-fonds couverts en grande partie d'eaux stagnantes (marais de Tong et de Kong) qui s'étendent entre le Fleuve et le cours est-ouest de la Fen. Il y avait là une véritable

brousse que hantaient les renards et les loups . Des Jong (Kiang-jong, Jong de Koua tcheou) y pullulaient, en relation avec les Li-jong qui, au-delà du Fleuve, habitaient dans les bois au sud de

la Wei en bordure du pays de Ts'in. Les princes de Tsin s'allièrent à ces Jong dès le milieu du VIIe siècle : le duc Hien eut pour femme une li jong et, en 626, les Kiang-jong aidèrent Tsin dans

une guerre contre l'État rival de Ts'in. En 557, ces mêmes Jong gardaient assez de puissance et d'autonomie pour que leur chef pût obliger le seigneur de Tsin à le laisser assister à une

assemblée de la Confédération chinoise. A l'est, à l'ouest et au nord, Tsin était entouré par les Ti. Le duc Hien (676-651), qui le premier étendit les frontières de Tsin, avait, avant d'épouser

une femme Li-jong, épousé une femme Ti. Elle fut la mère du duc Wen, le grand Hégémon ; son frère, Tchao Tch'ouei en fut le principal conseiller. Tchao Tch'ouei est l'ancêtre des seigneurs de

Tchao, le principal des États sortis de Tsin. La sœur de Tchao Tch'ouei, mère du duc Wen, était une Ti ou plus exactement une Ti Hou ou Ti Jong. Les Ti Jong (Jong-ti) ne sont autres, paraît-il,

que les Grands Jong (les noms donnés aux Barbares ont, on le voit, une valeur indéterminée) qui résidaient dans le nord du Chen-si, l'ouest et le nord du Chan-si : ils étaient les maîtres du

cours du Fleuve en amont des défilés de Long-men et séparaient Tsin de l'État qui fut son rival victorieux, l'État de Ts'in. Au nord, les Ti occupaient, avec le bassin de T'ai-yuan, les parties

hautes du Chan-si et commandaient les défilés qui mènent aux plaines du Tche-li : ils isolaient Tsin et Yen. Au sud-est, dans la région des monts T'ai-hang résidaient les plus puissantes des

tribus Ti, les Ti Rouges qui prétendaient dominer les autres, les Ti Blancs. Les Ti Rouges séparaient Tsin des seigneuries de Wei et de Ts'i. Le duc Wen et Tchao Tch'ouei eurent tous deux, parmi

leurs femmes, une Ti Rouge, de la tribu des Tsiang-kao-jou.

Grâce à un jeu d'alliances avec les tribus barbares qui l'encerclaient, Tsin parvint à entrer en contact avec les autres seigneuries. Son effort semble avoir d'abord porté sur le sud. Dès la

première moitié du VIIe siècle, le duc Hien, allié aux Jong, s'empara des petites seigneuries de Kouo et de Yu situées dans la boucle du Fleuve, aux frontières du domaine royal. Dès lors son

influence s'exerce sur tout le cours moyen du Fleuve Jaune jusqu'au Ho-nei (la partie du Ho-nan placée au nord du Houang-ho). De ce côté, le contact avec l'État de Wei devint intime, lorsque le

duc Wen eut acquis le Ho-nei, que les Tcheou lui cédèrent en 635 pour le payer de sa protection contre les Ti. Tsin put dès lors intervenir dans les querelles des seigneuries de Tcheng et de Song

et balancer dans le Ho-nan l'influence grandissante des princes de Tch'ou. Du même coup les progrès de Tsin sur le moyen Fleuve jaune tendaient à isoler des seigneuries centrales les Ti Rouges.

Ceux-ci, et en particulier un de leurs groupes, les Ti Géants, exercent pendant longtemps une forte pression sur les seigneuries de l'Est. Ils avaient attaqué Song au milieu du VIIIe siècle,

Ts'i, Lou et Wei au début du VIIe. Dès 660, le duc Hien, profitant des rivalités entre Ti Blancs et Ti Rouges, attaqua ces derniers dans leurs repaires montagneux du Chan-si de l'Est (Tong chan).

La conquête définitive eut lieu au début du VIe siècle (de 600 à 592). Elle fut précédée par une entente avec les Ti Blancs. L'un des chefs des Ti Rouges avait alors pour femme une princesse de

Tsin Après cette victoire, l'État de Wei ne fut plus qu'une dépendance de Tsin. Restait à s'emparer des passages du nord vers le Tche-li. La première étape fut la conquête du haut bassin de

T'ai-yuan dans le Chan-si moyen. Elle fut réalisée en 540. « Pour combattre dans ces parages étroits et escarpés » contre des fantassins, Tsin dut réformer sa tactique et obliger, non sans peine,

ses nobles guerriers à se transformer en piétons. Il vainquit et se rendit maître du grand bassin marécageux aux champs couverts de salpêtre (Ta lou) où la tradition plaçait la capitale de la

dynastie Hia. Il partit de là, au milieu du Ve siècle, pour conquérir le royaume barbare de Tai (région de Ta-t'ong) dont les princes avaient un chien pour ancêtre. Ce pays, riche en chevaux,

contrôlait tous les passages vers les hautes plaines du Tche-li : ses possesseurs pouvaient peser sur l'État septentrional de Yen. La conquête fut le fait d'un descendant de Tchao Tch'ouei, Tchao

Siang-tseu, dont la sœur avait épousé le prince de Tai. Elle avait été préparée, dès le début du VIe siècle, par une pointe hardiment poussée au nord dans le territoire des Sien-yu (Ti du Nord).

L'expédition, commencée en 529 par un simple raid, fut continuée l'année suivante à l'aide d'une armée munie d'un matériel de siège. Poursuivie en 526, elle ne se termina qu'en 519. Tsin entrait

dès lors en contact avec les peuples de la steppe septentrionale.

La domination sur les pays de l'Ouest fut plus difficile à acquérir et surtout à conserver. Dès le début du VIIe siècle, Tsin touchait au Fleuve,

bâtissait des places fortes sur ses bords et cherchait à prendre pied sur la rive droite. Il nouait des relations avec les Jong du sud de la Wei, tandis qu'au nord du bassin de la Wei il

pratiquait une politique d'alliance avec les seigneurs de Leang. Ceux-ci, établis dans l'angle formé par le Fleuve et la Lo, essayaient de progresser au nord, vers la grande boucle septentrionale

du Houang-ho. Ils élevaient des murailles et bâtissaient des villes sans avoir assez de monde pour les garnir. Les troubles que provoqua la succession du duc Hien et qui affaiblirent Tsin entre

651 et 634, l'empêchèrent de s'emparer de cette proie facile. Elle échut à l'État de Ts'in que Tsin, précisément cherchait à enserrer dans le bassin de la Wei. Tsin, vaincu par Ts'in dans une

bataille livrée à ce point vital où le Fleuve jaune, recevant la Wei et tous ses affluents, prend la direction ouest-est, dut livrer ses territoires à l'ouest du Fleuve .

Ts'in, s'avançant d'abord jusqu'au défilé de Long-men, s'empara en 640 du pays de Leang. Entre les deux États désormais en contact, commença une rivalité qui, interrompue par de fausses trêves,

devait durer jusqu'à la fondation de l'Empire au profit de Ts'in. Chacune des deux seigneuries rivales cherchait à établir son autorité sur les Barbares, la suprématie allant à celle qui

s'assurait momentanément leur alliance. Mais, dès 626, Ts'in prit l'avantage et, en 623, le duc Mou de Ts'in devenait le « chef des Jong de l'Ouest » . Tsin reprit du terrain au début du VIe

siècle en confédérant les Ti Blancs sous son autorité. Les princes de Ts'in l'emportèrent finalement, lorsque, progressant dans les vallées de la King et de la Lo ils parvinrent au IVe siècle à

s'emparer des plateaux du Chen-si qui dominent à l'ouest le cours nord-sud du Fleuve. Tchao, héritier de Tsin dans le Chan-si, perdit alors définitivement les territoires de la rive droite du

Houang-ho. Ses essais pour dominer les Barbares Hou échouèrent, bien qu'il ait tenté d'adopter leur méthode de combat et créé un corps d'archers à cheval.

Ainsi Tsin, qui n'occupait d'abord qu'un petit canton de montagne, est arrivé à s'emparer de tout le Chan-si, gagnant de proche en proche, occupant d'abord les passes et les têtes de vallées.

Grâce à des apparentages, à des alliances, à un travail de pénétration complété par des coups de force, il a réussi à confédérer autour de lui des groupes barbares dont il exploitait les

divisions, puis il les a annexés et assimilés.

L'histoire des grands États féodaux est toute pareille à celle de Tsin. Tous étaient au début de la période historique de petites seigneuries recluses dans des pays d'accès difficile. Les États

qui ont obtenu les plus grands succès sont des seigneuries périphériques. Ils pouvaient prendre à leur service les grandes masses barbares répandues dans les steppes, les montagnes, les zones

marécageuses. Ils les ont resserrées autour du grand bassin du Fleuve jaune. C'est sous leur pesée que s'est préparée l'unité chinoise.

Ce sont des chefs de Marches que les grands Hégémons du VIIe siècle. Tandis qu'à l'aide des Jong et des Ti, Tsin et Ts'in créaient de grands États au Chan-si et au Chen-si, Ts'i, cherchant à

grouper, au nord et au sud, les Barbares maritimes, et conquérant les montagnards du promontoire de Kiao-tcheou, faisait du Chan-tong une vaste seigneurie, cependant qu'au sud, travaillant à

l'est et à l'ouest, gagnant sur les marécages de la Houai, les montagnes du Sseu-tch'ouan et même sur celles du Yun-nan, Tch'ou confédérait les Man et les Yi autour du Hou-pei et par les vallées

hautes de la Han et de la Houai étreignait d'une force accrue les seigneuries centrales du Ho-nan. Parmi ces dernières une seule, celle de Song, put un moment penser devenir un État puissant.

Elle était en contact avec les Barbares de la Houai. Au début du VIIe siècle, elle chercha à capter leur force afin d'exercer l'hégémonie.

Exercer l'hégémonie, c'était commander en maître aux seigneuries centrales. Le but de tous les Hégémons était de dominer le Ho-nan occidental. Là est le cœur de la Chine ancienne. Là s'est formée

la nation chinoise. Pays coupé, mais d'accès relativement facile, dont les vallées rayonnent vers tous les orients, région intermédiaire entre les plateaux de loess qu'isolent des vallées

fermées, et les plaines alluviales à demi noyées que morcellent les marécages, le Ho-nan fut d'abord partagé entre des seigneuries minuscules et de faibles tribus barbares. Tout autour, dans des

régions plus vastes et sans doute garnies de populations moins denses et plus mouvantes, de grands États se formèrent, s'agrandissant d'abord vers l'extérieur, cherchant (on l'a vu par l'exemple

de Tsin) à couper les communications de leurs rivaux avec les Barbares, s'efforçant mutuellement de se tourner, exerçant les uns sur les autres une pression par derrière, exerçant tous une

pression convergente sur les seigneuries centrales : tous projetaient de les conquérir. Ainsi a été réalisé un amalgame. Tandis qu'au centre se créait la nation chinoise, à la périphérie

s'élevaient des États qui, se proposant d'annexer le centre de la Chine, finirent, eux aussi, par devenir chinois.

Les paysans chinois menaient au cours des jours une vie monotone et dure, mais, à temps réglés, de grandes fêtes venaient recréer en eux la joie

de vivre. Elles avaient un caractère d'orgies. Dès qu'il y eut des philosophes, ils les condamnèrent. Confucius, cependant, sut leur reconnaître une valeur bienfaisante. Il n'aurait pas voulu que

le Prince, « après avoir imposé au peuple cent jours de fatigue, ne lui accordât point un jour de réjouissance », car il ne faut pas « tenir l'arc toujours tendu, sans jamais le débander... (ou)

toujours débandé, sans jamais le tendre ». Confucius admettait que les fêtes populaires étaient une invention de la sagesse princière. En réalité, ces fêtes datent d'un passé immémorial et les

conditions générales de la vie rustique suffisent à les expliquer.

De tout temps, un principe a dominé l'organisation chinoise : c'est le principe de la séparation des sexes. Il est conçu de la façon la plus stricte. Il n'implique pas seulement de sévères

interdictions isolant avant le mariage les filles et les garçons. Les époux eux-mêmes doivent vivre à distance l'un de l'autre et tous leurs rapports demandent des précautions infinies. Chez les

paysans, la séparation des sexes reposait sur une division du travail : hommes et femmes s'opposaient comme s'opposent deux corporations rivales.

Entre laboureurs et tisserandes s'élevait une barrière d'interdits sexuels et techniques. Le mythe chinois qui a le plus aisément traversé les âges (il témoigne sans doute du passé le plus

ancien) est relatif à deux divinités stellaires, la Tisserande et le Bouvier. Entre elles, barrière sacrée, s'étend la Voie Lactée, le Fleuve céleste. Le Fleuve céleste ne peut être franchi

qu'une fois dans l'année : la Tisserande et le Bouvier célèbrent alors leurs noces dans la nuit. Si c'était aux hommes qu'incombait la besogne périlleuse d'ouvrir la terre au risque d'irriter les

puissances mystérieuses du sol, et si seules, en revanche, les femmes savaient conserver aux semences le principe de vie qui les fait germer, il semble que le labourage rituel par lequel on

initiait la terre aux œuvres fécondes ait exigé anciennement les efforts conjugués d'un ménage. La collaboration des sexes avait d'autant plus d'efficace que, sacrilège en temps normal, on la

réservait à des moments sacrés.

Selon un adage chinois, le principe de la séparation des sexes est le fondement de l'exogamie. De tout temps en Chine les jeunes gens n'ont pu s'unir qu'à condition d'appartenir à des familles

différentes. Plus encore qu'à fonder un ménage, le mariage sert à rapprocher des familles. Ce rapprochement s'obtient à l'aide de rites diplomatiques. Il faut employer un héraut. La hache était,

semble-t-il, l'emblème de cet entremetteur chargé d'accorder deux parentés : elle sert à détacher les rameaux du tronc et permet de préparer les fagots où l'on réunit les branches d'origine

diverse. Le thème des fagots liés revient fréquemment dans les chants de mariage et l'on chantait encore : « Comment cultive-t-on le chanvre ? — on fait se croiser les sillons ! — Comment fait-on

pour prendre femme ? — on doit avertir les parents ! — Comment coupe-t-on les branchages ? — sans hache on n'y réussit pas ! — Comment fait-on pour prendre femme ? — sans marieur on ne peut pas.

» Le croisement des sillons et celui des familles donnaient leur fécondité aux ménages et aux cultures. Pour inaugurer les travaux des champs, une collaboration sexuelle était nécessaire. Pour

qu'elle produisît un effet plein, il était bon qu'elle se fît en rapprochant, non pas seulement des sexes opposés, mais encore des familles distinctes. Complétant les effets de la séparation des

sexes, la pratique de l'exogamie pourvoit d'une efficace exaltée les gestes accomplis en commun par les couples rustiques.

La règle d'exogamie a une portée domestique ; elle a aussi une portée territoriale. Elle interdit le mariage aux jeunes gens nés dans le même hameau. Dès qu'il entre en ménage, l'un des

conjoints, abandonnant sa famille, va vivre dans un village étranger. « L'arc-en-ciel est à l'orient !- personne ne l'ose montrer... — La fille, pour se marier, — laisse au loin frères et

parents... » « La source Ts'iuan est à gauche, — à droite la rivière K'i... — Pour se marier, une fille — laisse au loin frères et parents... » A entendre les plaintes des jeunes épousées, on

sent combien devaient être pénibles le déchirement brusque des liens domestiques et le dépaysement qui préludait aux durs labeurs de la vie quotidienne dans un milieu inconnu et hostile. « Bru

chez toi, pendant trois années, — du ménage jamais lassée, — matin levée et tard couchée, — je n'eus jamais ma matinée.... » Si l'on se fiait aux vers du Che king, on devrait conclure que c'était

toujours la femme qui s'expatriait. Ce dut, en effet, peut-être dès les temps féodaux, être la coutume générale, mais il y eut toujours des maris-gendres, annexés à la famille de leur femme. La

force de cet usage, persistant en dépit des mesures administratives, donne à penser que les villages voisins échangèrent d'abord les jeunes garçons et non pas les filles. La maison paysanne était

(et, en somme, elle est restée) chose féminine. L'homme y pénétrait à peine ; le mobilier était formé par la dot de la femme. Primitivement, le village lui-même appartenait aux femmes : la

divinité qui le protégeait se nommait la « mère du hameau ». Les génies du sol ne possédèrent qu'assez tard une apparence masculine. Quand les chefs furent choisis parmi les hommes, ils portèrent

le titre de « père » de tel village. Le nom de l'agglomération était aussi celui de la famille. Des clans territoriaux formaient le plus petit groupement de la population. Ainsi, dans le village,

la primauté appartint aux femmes, puis aux hommes, mais, toujours, les habitants, selon leur sexe, furent divisés en deux groupes, dont l'un, groupe de conjoints annexés, était réduit à un rôle

subordonné.

L'autre groupe était fait d'autochtones. Unis par la communauté de nom, ils formaient une parenté. Une vieille tradition prétend qu'entre l'habitat et le nom devait exister une espèce de

consonance. Résultant d'une appartenance à un terroir et à un nom communs, la parenté était d'une essence plus profonde que si elle eût été simplement fondée sur les liens du sang. Le sang se

divise et se perd : deux frères germains sont seuls à posséder le même sang. Mais, marqués par l'emblème du nom, que tous peuvent posséder intégralement, uniformément identifiés au champ

héréditaire dont tous tirent constamment les mêmes principes communiels, les membres du clan territorial forment un groupe indivis et singulièrement homogène. Seuls l'âge et la différence des

générations apportent un élément de distinction. On distingue les anciens et les aînés. Le membre le plus âgé de la génération la plus ancienne porte le titre de doyen. Il possède une espèce de

primauté, mais il ne détient qu'à titre de délégué du groupe le vague pouvoir qu'il exerce : quand il meurt, un cadet lui est substitué, sans qu'il y ait à proprement parler succession. Entre les

parents d'une même génération, l'identité est complète. Ils forment ensemble une personnalité collective. Nul n'a, pris à part, d'existence juridique. La nomenclature de parenté ne se soucie ni

des individus ni de leur proximité naturelle. Elle est classificatoire : elle n'a besoin de noms que pour désigner des catégories de parenté. Le mot mère, lui-même, s'applique à un groupe étendu

de personnes ; si on le prend dans une acception individuelle, il sert à nommer, non pas la femme dont on est né, mais la femme la plus respectable de la génération des mères. De même, le père ne

se distingue pas des oncles paternels ; le mot vaut même pour un cercle qui s'étend bien au-delà des seuls frères du père. Les fils sont confondus dans la masse indistincte des neveux. Tous les

cousins, si distants soient-ils, se traitent de frères. Une indivision complète est à la base de cette organisation. Elle ne reconnaît ni liens personnels ni hiérarchie. Les rapports de parenté

ont un caractère global.

Le groupe familial est d'autant plus fermé qu'il est plus homogène. Il ne connaît aucun moyen d'intégrer un élément étranger. Par essence, la parenté ni ne se donne, ni ne se perd, ni ne

s'acquiert. Elle est faite de sentiments quotidiens et paisibles. Elle se voit interdits les élans, les dépassements, les annexions. Jamais les Ancêtres (quand il exista un culte ancestral)

n'acceptèrent de manger une autre cuisine que la cuisine domestique. Jamais un adoptant (quand on pratiqua l'adoption) ne put adopter quelqu'un qui, par avance, n'ait point porté son nom de

famille. Jamais un acquéreur (lorsque l'État eut permis le commerce des terres) ne put croire qu'il avait évincé complètement l'ancien propriétaire. Jamais la morale n'admit que pussent être

vraiment rompues les attaches liant les parents entre eux et les liant à leur sol. La parenté était faite d'adhérences indestructibles, immémoriales et strictement définies. Il y avait, dans la

constitution des clans territoriaux, un principe puissant d'occlusion.

Cette nature exclusive de la parenté s'accordait parfaitement avec la vie repliée qu'une famille menait au cours des jours dans les défrichements ancestraux. Mais les sentiments domestiques

n'étaient point la seule force de la société rurale. Les paysans chinois étaient pris dans un second système d'adhérences impliquant des sentiments plus larges, plus complexes, plus riches.

Ceux-ci sont solidaires des règles anciennes du mariage, lesquelles, en même temps que l'exogamie de clan, prescrivent une certaine endogamie. Le mariage, impossible entre parents, l'était aussi

entre des personnes qui eussent été complètement étrangères l'une à l'autre. Pendant de longs siècles, l'union conjugale passa pour ne pouvoir être heureuse que si elle était contractée entre les

membres de familles entretenant, depuis le plus lointain passé, des relations suivies d'intermariages. La coutume voulait que les fils prissent épouses dans la famille de leur mère. Pour se

dérober à cet usage, il fallait invoquer des prétextes puissants. « La mère de Chou-hiang voulait lui faire épouser une fille de sa propre famille. Chou-hiang lui dit : « Mes mères (sic : système

classificatoire) sont nombreuses et mes frères en petit nombre. Je me tiens en garde contre les filles de mes oncles maternels (c'est-à-dire : j'ai peur qu'elles ne me donnent point de

descendance) ». A l'époque où parlait Chou-hiang (513 av. J.-C.), la seule parenté reconnue (chez les nobles) était la parenté en ligne masculine. Les mariages étaient interdits entre parents

agnatiques. Seules ces unions illégales passaient pour infructueuses. C'était donner un prétexte abusif et motivé par la passion (Chou-hiang se maria à sa guise et fut malheureux) que de leur

assimiler une union conclue avec la fille d'un oncle maternel. Pareille cousine ne fut jamais une parente. Que la descendance ait été réglée par le principe agnatique ou par le principe utérin,

les enfants de frère et de sœur (cousins croisés) appartenaient nécessairement à deux groupes familiaux distincts. Leur mariage, loin d'être interdit ou mal vu, demeura un usage régulier.

Il fut d'abord obligatoire. La nomenclature le prouve. Le mot qui signifie oncle maternel signifie beau-père, et celui qui signifie tante paternelle signifie aussi belle-mère. Ce système

d'appellation suppose qu'un principe d'endogamie complète le principe de l'exogamie de clan ; il suppose une organisation selon laquelle deux groupes familiaux exogames et régis par la règle que

la parenté, ou pour mieux dire le nom, se transmet en une ligne seulement, forment un couple traditionnellement uni et échangent régulièrement une moitié de leurs enfants, garçons ou filles. Il y

a des chances que la nomenclature date d'une époque où c'étaient les garçons qui étaient échangés et où primait la descendance féminine : dans la prononciation comme dans l'écriture, la

différence est insignifiante entre le terme par lequel un homme (oncle maternel = beau-père) désigne le fils de sa sœur (et aussi le mari de sa fille) et le terme qui signifie tout ensemble

famille et nom de famille. Mais le mariage entre cousins issus de frères et de sœurs resta possible et régulier quand la primauté passa à la descendance masculine, aucun empêchement ne survenant

puisque le nom se transmettait toujours en ligne unique. C'est un fait extrêmement remarquable que cet usage ait persisté tandis que variait le système de parenté. Ce fait prouve la solidité

particulière de l'organisation communautaire formée par un couple de familles qu'unissait une tradition matrimoniale. Compliquée par la suite, cette organisation laissa des traces assez

puissantes pour que se maintinssent les principales coutumes qui en étaient solidaires. Celles-ci doivent donc être expliquées en les rapportant au temps où une division bipartite commandait

l'organisation d'ensemble.

Tandis que le devoir de porter le deuil et le droit de manger d'une cuisine faite au même fourneau sont les marques des relations de parenté, le connubium est le signe d'un second type de

relations. Celles-ci sont d'un ordre supérieur. Grâce à elles, l'occlusion caractéristique des groupes locaux peut s'atténuer. Les sentiments domestiques ont quelque chose d'exclusif et d'entier,

mais, dans chaque groupe territorial, le mariage introduit des raisons d'altruisme. Il apporte un esprit de concurrence féconde, de rivalité, de confiance. Pour la famille (utérine ou agnatique)

qui les reçoit, les gendres ou les brus sont comme les gages toujours renouvelés d'un pacte anciennement conclu. Ils sont des otages. Leur présence atteste des solidarités séculaires. Aux temps

féodaux, un même mot servit à désigner les rites de l'ambassade et ceux de l'alliance matrimoniale. Les traités se doublaient presque toujours d'un échange de femmes. Le mariage est resté l'un

des emblèmes de l'entente politique. Il fut, dès l'origine, un principe de paix. Il servait à maintenir une union indissoluble entre les couples de familles qui constituaient les anciennes

communautés rurales.

De même les couples conjugaux devaient rester à jamais liés. L'instabilité matrimoniale et l'instabilité politique paraissaient s'impliquer l'une l'autre. On admettait qu'il y avait dans le

contrat conjugal un germe de pérennité : « Pour la mort, la vie, la peine — avec toi je m'associe ! — Je prends tes mains dans les miennes : — avec toi je veux vieillir ! » On devine, dans ce

serment, une espèce de volonté héroïque de fait, les soldats en campagne juraient, en se donnant la paumée, le même serment que les époux. Le vocabulaire ne distingue pas la fidélité conjugale du

compagnonnage militaire. Tous deux dérivent du même contrat d'amitié.

Les sentiments sur lesquels repose l'alliance matrimoniale font contraste avec les sentiments unis et simples dont sont imprégnées les relations de famille. Le mariage se fait entre cousins, mais

entre cousins qui ne portent point le même nom. Ils ne sont point parents, mais il sont issus de frères et de sœurs. Entre eux la proximité est aussi grande qu'elle peut être sans arriver à

l'identité substantielle. Cette proximité particulière à ceux qui sont appelés à former, non pas un groupe, mais un couple, repose non sur des qualités communes, mais sur des qualités

complémentaires. Elle est fondée sur des sentiments mixtes où entrent, en parts égales, un esprit de solidarité, un esprit de rivalité. Un mot qui signifie conjoint, signifie aussi rival et même

ennemi. La femme introduite dans la famille agnatique des temps féodaux est une associée qui, vite transformée en ennemie, entre fréquemment en lutte avec son époux pour défendre les intérêts de

sa propre parenté. Le groupe de conjoints annexés à une famille indivise, en même temps qu'il forme un lot d'otages, est un parti de délégués représentant un groupement rival.

Rivaux et solidaires, deux groupes accouplés vivaient sur le sol d'une communauté rurale. Chacun d'eux avait son domaine particulier. Mais, sur ce domaine, dépaysés par le mariage, résidaient

aussi des représentants de l'autre moitié du couple. Là encore s'affrontaient deux groupements solidaires et rivaux. Même quand l'organisation d'ensemble ne repose plus sur la simple bipartition,

cette bipartition se retrouve sur le territoire de chaque groupe domestique. En effet, le mariage n'unit point deux conjoints seulement. Il est, par essence, un contrat collectif et ne cesse

jamais de porter sur des groupes. L'époux doit avoir des suivants, l'épouse des suivantes. « C'est la pie qui a fait un nid, — ce sont ramiers plein ce nid-là ! — Cette fille qui se marie, — de

cent chars d'honneur comblez-la ! » Cent est un emblème du total. Les cent chars montés par les suivants et les suivantes indiquent, par symbole, le fait que les groupes unis par l'alliance

matrimoniale s'engagent, tous les deux, totalement. Très anciennement, l'échange des garçons et des filles était total, non pas symboliquement, mais réellement. Les ménages se formaient à la

suite d'une union collective liant tous les représentants d'une génération. Le mot mère ne vaut pas seulement pour la mère et toutes ses sœurs. Il vaut aussi pour toutes les femmes épousées par

les frères du père. Tantes maternelles et femmes des oncles paternels se confondent, car elles forment un même groupe de sœurs, un même groupe d'épouses.

Ainsi, sur chaque territoire, s'affrontent deux groupements qui sont, tous deux, homogènes au même degré. Ils s'opposent par le sexe, le nom, la substance, le genre de vie. Ils perpétuent

l'ancienne rivalité des couples familiaux et des corporations sexuelles. Le principe de l'opposition des sexes qui, traduit en règles d'exogamie et d'endogamie, a présidé à l'organisation

paysanne, garde sa vigueur première et se renforce au cours de la vie quotidienne. Intacts et frais, se conservent les sentiments qui rendent si difficile et qui font paraître si féconde la

collaboration des sexes concurrents.

Des interdits, modelés sur les conditions du climat et de l'habitat, ont pour fin principale de consacrer aux labeurs des hommes et des femmes

des temps et des lieux où ils puissent se faire à l'abri de toute contamination. Un rythme saisonnier commande cette organisation. Hommes et femmes se relayent au travail, mais les uns et les

autres changent ensemble de genre de vie.

Ils en changent au début et à la fin de l'année agricole. Ce sont, dans les plaines de la vieille Chine, deux moments bien marqués. Le climat est continental et le rythme alternant des saisons a

quelque chose de saisissant. Brefs tous deux, entre les froids durs et secs de l'hiver et la chaude humidité estivale, le printemps et l'automne, avec leurs pluies légères et leur ciel variable,

sont comme deux instants merveilleux : la nature, d'un coup, commence ou cesse de vivre. Floraisons soudaines et rapide chute des feuilles, retours ou départs en masse des oiseaux migrateurs,

brusque pullulement, brusque disparition des insectes, signalant tour à tour dans les champs l'éveil pathétique de la vie ou sa fin sinistre, forment une espèce de cadre dramatique aux

changements qu'à l'image de leur ciel s'imposent les paysans chinois. D'un coup aussi, ils renversent leurs habitudes. Oubliant, dans le désarroi du moment, les interdits quotidiens, ils

ressentent alors le besoin d'aider la nature et de coopérer entre eux.

Quand les philosophes chinois voulurent édifier une théorie de l'amour, ils expliquèrent que les filles, au printemps, subissaient l'attrait des garçons, et les garçons, à l'automne, l'attrait

des filles, comme si chacun d'eux, sentant à son tour sa nature incomplète, eût été pris soudain par l'irrésistible désir de la parfaire. Le printemps était l'époque des fiançailles : les filles

eurent jadis l'initiative dans les accordailles. L'automne était le temps de l'entrée en ménage : la femme, assez tôt, dut venir habiter chez son mari. En automne, les laboureurs étaient riches

des grains recueillis pour passer l'hiver, mais les femmes, au printemps, possédaient en abondance, richesse plus précieuse encore, les étoffes fraîchement tissées. Les tisserandes avaient

d'abord de quoi achalander les laboureurs, puis ceux-ci, à leur tour, de quoi se faire agréer des tisserandes. Tous, alternativement, avaient leurs attraits et pouvaient réaliser leurs

désirs.

Loin de se fuir alors, comme ils le faisaient dans le courant des jours, ils se recherchaient : « Qu'on ne file plus son chanvre ! — au marché, va, danse ! danse ! » « Feuilles flétries !

feuilles flétries ! — le vent vient à souffler sur vous ! — Allons, messieurs ! allons, messieurs ! — chantez, nous nous joindrons à vous. » A l'automne, au printemps, une fois terminés les

travaux des champs ou ceux du tissage, de grandes réunions se tenaient en pleine campagne, où se retrouvaient les garçons et les filles des hameaux voisins. L'hiver allait enfermer chaque famille

dans son village isolé, ou bien l'été allait obliger les hommes et les femmes à vivre loin les uns des autres. Automnales ou printanières, des assemblées commençaient par affermir dans tous les

cœurs le sentiment des solidarités nécessaires. Les groupes exclusifs et les corporations rivales resserraient leur alliance en procédant aux fêtes collectives du mariage.

Ces fêtes consistaient en communions, en orgies et en jeux. Après tant de jours de vie repliée, gaspillés en travaux intéressés, en pensées mesquines, un sentiment d'émulation généreuse

s'emparait des foules réunies. Pour alimenter la puissance de jeu qui soudain se déclenchait en elles, tout semblait bon, tout pouvait servir à des concours joyeux, à des luttes courtoises.

Dans les cieux d'équinoxe passaient de grands vols d'oiseaux ; on luttait à qui dénicherait les œufs ; les œufs servaient à des sortes de tournois ; dans les irisations des coquilles on

retrouvait, on admirait les cinq couleurs de l'arc-en-ciel, signe céleste des pluies fécondes ; la fille qui, aux fêtes printanières, conquérait un œuf d'hirondelle et qui le mangeait, sentant

pénétrer en elle de grands espoirs, chantait sa joie (telle fut, dit-on, l'origine des chants du Nord). Les pas foulaient une terre fertilisée, belle de riches verdures, où, promesses de fruits,

les floraisons éclataient : garçons et filles, en dansant, s'affrontaient pour des batailles de fleurs. Ils luttaient, en cueillant les touffes de plantain ; troussant leurs jupes nouées à la

ceinture, heureux d'amasser dans leur giron la plante aux mille graines, ils chantaient. Ils chantaient en recueillant, au long des coteaux, les armoises au parfum puissant, les fougères aux

spores fécondes, ou bien, au bord des rivières, les lentilles d'eau qu'assemblées par couples se disputaient aussi les bêtes aquatiques, mâles et femelles, ou bien encore les larges plantes

flottantes qui font voisiner des feuilles rondes comme des disques ou pointues comme des flèches. Mangées dans la joie des victoires, les graines ne paraissaient pas moins merveilleuses que les

œufs. « Le roi de Tch'ou, passant le Kiang, — trouve une graine de sagette ! — Elle est grosse comme le poing — et rouge comme le soleil ! — Il la coupe, puis il la mange : — elle est douce comme

du miel ! »

Dans l'élan d'une émulation collective, les cœurs s'exaltaient aux plus humbles trouvailles. Ils débordaient d'émotions vives que le geste et la voix savaient soudain traduire. Les jeux

s'ordonnaient selon un rythme que commandait la communauté des sentiments. Les cueillettes, les concours, les poursuites servaient d'occasion à des joutes de danses et de chants. Il en est encore

ainsi de nos jours chez les populations arriérées du sud de la Chine. Leurs plus grandes fêtes sont celles où les garçons et les filles des villages voisins « s'alignent de front et coupent la

fougère en chantant des chansons improvisées ». De ces joutes dépendent la prospérité de l'année et la félicité du peuple. De même, dans les antiques fêtes de la Chine, les jeunes gens assemblés

pour les joutes croyaient obéir à un commandement de la nature et collaborer avec elle. A leurs danses, à leurs chants correspondaient les appels des oiseaux quêtant un compagnon, les vols des

insectes qui se poursuivaient en criant. « La sauterelle des prés crie, et celle des coteaux sautille ! — Tant que je n'ai vu mon seigneur, — mon cœur inquiet, oh ! qu'il s'agite ! — mais sitôt

que je le verrai, — sitôt qu'à lui je m'unirai, — mon cœur, alors, aura la paix ! »

Les sauterelles qui s'appellent des prés aux coteaux sont restées pour les Chinois les emblèmes des unions fécondes et des mariages exogames. Elles rappelaient aux jeunes gens l'ordre impérieux

d'union qui s'imposait à chacun d'eux. Mais, délégués de leur sexe et de leur clan, lourds d'esprit de terroir, pénétrés d'orgueil domestique et d'égoïsme sexuel, ils se sentaient d'abord rivaux.

La lutte courtoise qui devait les rapprocher commençait sur un ton de bravade et de défi.

Fières de leurs parures, robes à fleurs, coiffes garance, blanches comme des nuées, les filles engageaient le tournoi. Elles le prenaient de haut et, d'un ton ironique, invitaient les galants,

puis faisaient à demi mine de s'esquiver. « Voici que tombent les prunes ! — vos paniers, emplissez-en ! — Demandez-nous, jeunes hommes ! — c'est l'époque ! parlez-en ! » « Vers le Midi sont de

grands arbres ; on ne peut sous eux reposer... — Près de la Han sont promeneuses : — on ne peut pas les demander ... » « Si tu as pour moi des pensées d'amour, — je trousse ma jupe et passe la

Wei ! — Mais si tu n'as point de pensée pour moi, — est-ce qu'il n'y a point d'autres garçons, — ô le plus fou des jeunes fous, vraiment ? » « La Tchen avec la Wei — viennent à déborder ! — Les

gars avec les filles — viennent aux orchidées ! — Les filles les invitent : « Là-bas, si nous allions ! » — et les gars de répondre : « Déjà nous en venons ! » — « Voire donc, mais encore,

là-bas, si nous allions ? — car, la Wei traversée, s'étend un beau gazon ! » — Lors les gars et les filles — ensemble font leurs jeux — et puis elles reçoivent le gage d'une fleur. » Les défis

une fois lancés par les filles, la partie était liée. Le rôle principal passait aux garçons. Ils devaient faire leur cour. De nos jours, chez les Mao-tseu et les Thos, la cour s'accompagne d'une

partie de balle entremêlée de chants. Tant que la fille renvoie la balle, tout reste à faire : le galant recommence à chanter. Dans les vieux usages chinois où la bataille de fleurs était l'un

des aspects principaux de la joute amoureuse, tout finissait quand la fille acceptait une fleur odorante ou une poignée de graines aromatiques. « A mes yeux tu es la mauve ! — Donne-moi ces

aromates ! »

Ainsi étaient liés les cœurs et conclues les accordailles. Au long des couplets piétinants que, selon le rythme de la danse, on inventait d'après les règles d'une improvisation traditionnelle, le

garçon enlaçait toute une suite d'analogies vénérables. Vers par vers, il évoquait le paysage rituel de la fête. Celui-ci était, dans son ensemble, comme un ordre solennel de la nature. Les

images consacrées qui le dépeignaient en détail rappelaient les correspondances obligatoires du rythme saisonnier et des observances humaines. Au temps des rituels classiques, les fiancés chinois

envoyaient à leur promise une oie sauvage au point du jour. Ce rite n'est qu'une métaphore concrétisée. On chantait jadis : « L'appel s'entend des oies sauvages, — au point du jour, l'aube parue

! — L'homme s'en va pour chercher femme — quand la glace n'est point fondue ! » Les oies sauvages signifient aux filles que la glace va fondre au souffle du printemps et qu'il ne faut point

retarder les fiançailles. Les dictons de calendrier dont se compose la litanie amoureuse possèdent en eux-mêmes une sorte de puissance contraignante. Par l'effet de cette longue incantation, les

cœurs se dépouillent de leur timidité agressive. Les résistances de la pudeur sexuelle et de l'honneur domestique s'évanouissent peu à peu. Les jeunes gens cèdent enfin au devoir de s'unir et,

rapprochés par le tournoi poétique, les corporations opposées et les groupes fermés peuvent, en un moment sacré, sentir se recréer leur unité profonde.