Jean-Baptiste Breton de la Martinière (1777-1852)

LA CHINE EN MINIATURE

ou choix de costumes, arts et métiers de cet empire

représentés par 74 gravures, la plupart d'après les originaux inédits du cabinet de feu M. Bertin, ministre ;

accompagné de notices explicatives, historiques et littéraires.

Nepveu, libraire, Paris, 1811. Quatre tomes.

- Préface de l'auteur : "M. Bertin, ministre et secrétaire d'État sous les deux derniers règnes, et qui avait dans son département les missions étrangères, a senti combien une connaissance plus parfaite de la Chine pouvait être utile à nos arts, à nos sciences, à nos manufactures... [Il] gardait précieusement dans son cabinet, non seulement les matériaux qui avaient servi en partie aux Mémoires concernant les Chinois, mais beaucoup d'autres dont on n'avait pas encore fait usage. "

- "Les plus intéressants étaient une collection immense d'environ 400 dessins originaux faits à Pékin, des arts et métiers de la Chine, et beaucoup d'autres peintures... Le hasard procura à M. Nepveu, libraire, l'occasion d'acquérir presque toute cette collection, ainsi que les cartons qui renferment la correspondance des missionnaires. Plusieurs de ces sujets nous ont paru nouveaux et jusqu'à présent inconnus en France... On a pensé qu'une grande partie des acquéreurs de cet ouvrage préféreraient les exemplaires coloriés."

- "Ces dessins, par malheur, n'étaient pas accompagnés de texte ou bien ils l'étaient d'un texte fort court. M. Nepveu a désiré des notices plus étendues, il m'a chargé de les faire... Je prie les personnes qui liront cet ouvrage, de se rappeler qu'il n'a point été fait par un voyageur, qui ait vu de ses propres yeux les objets dont il parle. J'ai cependant taché de mêler l'utile à l'agréable ; en puisant dans les sources les plus dignes de foi, j'ai comparé ou cherché à concilier des relations souvent très différentes. Cet ouvrage n'est qu'une compilation, sans doute ; mais je n'ai point voulu jouer le rôle servile de copiste ; j'ai quelquefois hasardé mes propres idées."

Extraits : La fête de l'agriculture - L'empereur Kien-Long - Voiture de la cong-tchou ou fille aînée de l'empereur -

Palais de Yuen-Ming-Yuen - Le jeune licencié - Une faiseuse de bas. — Un marchand de vipères - Cordiers - Marchand de jouets. — Cheval de carton - Marchand de grues de papier, ou cerfs-volants pour les enfants - Volant chinois. — Marchand de divers jouets. — Faiseur de tours. — Marionnettes

Feuilleter

Lire aussi

Si cette auguste solennité a dû son origine à la politique, elle est devenue une partie si essentielle des usages, que les empereurs modernes ne

pourraient s'en dispenser peut-être sans exciter des murmures.

L'agriculture est en si grande vénération à la Chine, que les Annales de ce peuple rapportent que l'empereur Yao se donna pour successeur un homme tiré de la classe modeste des laboureurs, au

préjudice de son propre fils, dont il redoutait le caractère faux et artificieux. Ce prince se nommait Chun ; il fut remplacé sur le trône par Yu, qui avait la même origine.

Un autre empereur, nommé Yen-Ti, qui régnait 179 ans avant Jésus Christ, donna à ses principaux courtisans l'exemple et le goût de la culture des terres, en exploitant lui-même les terres de son

palais.

On croit que c'est en commémoration de cette action de Yen-Ti qu'a été instituée la grande fête de l'agriculture. Elle se célèbre tous les ans dans toutes les villes de la Chine, le premier jour

de leur printemps, qui correspond à notre mois de février ; car c'est le jour où le soleil entre dans le quinzième degré du signe du verseau.

À l'époque de cette fête, le gouverneur ou principal mandarin sort de son palais dans une chaise à porteurs ; il est précédé de flambeaux allumés, d'étendards et de joueurs d'instruments ; son

front est décoré d'une couronne de fleurs. Il se rend avec ce cortège vers la porte de la ville située à l'est, comme s'il allait au-devant du printemps. On porte en même temps des brancards

couverts de tapis et de draperies de soie, sur lesquels sont des figures singulières, ou des portraits de personnages qui se sont distingués dans l'agriculture. Les rues sont tapissées ; on élève

de distance en distance des arcs de triomphe, et le soir tout l'extérieur des maisons est illuminé avec des lanternes.

Une des figures représente une vache énorme de terre cuite, et si pesante que quarante hommes ont quelquefois de la peine à la porter. Derrière cette vache, dont les cornes sont dorées, est un

jeune enfant qui a un pied nu et l'autre chaussé. Il représente le génie du Travail ou de l'Industrie ; il frappe sans cesse la vache avec une baguette, comme pour la faire avancer. Une troupe de

laboureurs portent leurs instruments, des hommes masqués et des bouffons travestis terminent la marche.

Quand on est arrivé devant le palais du gouverneur, la vache est dépouillée de tous ses ornements ; on tire de son ventre une multitude prodigieuse de petites vaches d'argile que l'on distribue à

toute la troupe ; on distribue également les débris de la grande vache. Le gouverneur recommande, dans un petit discours, l'agriculture comme une des choses les plus importantes à la prospérité

d'un État ; puis se mettant à la charrue, il trace lui-même quelques sillons.

Cette distribution des morceaux de la vache rappelle une cérémonie presque semblable qui existait chez les anciens Égyptiens. Osiris était adoré sous la forme d'un bœuf, qu'Isis elle-même avait

distribué aux prêtres.

Lorsqu'il vient à la cour des officiers envoyés par les vice-rois, l'empereur ne manque jamais de leur faire des questions sur l'état des campagnes, et les espérances que l'on a pour les

récoltes.

Dans la capitale, la fête de l'agriculture est célébrée par l'empereur lui-même, qui laboure plusieurs sillons. Au lieu de promener en procession une vache d'argile, on sacrifie une vache vivante

dans le temple dédié à la Terre.

L'empereur désigne douze seigneurs pour l'accompagner dans cette cérémonie ; savoir, trois princes et neuf présidents des principaux Tribunaux. Ces douze mandarins et le prince lui-même sont

tenus de se préparer par trois jours d'un jeûne rigoureux.

La veille de la cérémonie, le souverain choisit plusieurs mandarins, et les envoie dans la salle de ses ancêtres se prosterner devant la tablette qui contient leurs noms. Ils sont chargés de les

avertir, comme s'ils pouvaient l'entendre, que le jour suivant on offrira le grand sacrifice.

Le tribunal des cérémonies nomme pour assister à la fête une cinquantaine de laboureurs, recommandables par leur âge, leurs vertus, ou les succès qu'ils ont obtenus dans leur état. Quarante

laboureurs plus jeunes sont également désignés pour disposer la charrue, atteler les bœufs, et préparer les grains qui doivent être semés. L'empereur sème cinq sortes de grains ; savoir, le riz,

le millet, le froment, la fève, et une autre espèce de millet qu'on appelle cao-leang.

Le jour destiné à la cérémonie, l'empereur la commence par un sacrifice sur un tertre à quelque distance de la capitale. Tout auprès est le champ que ses mains royales doivent ensemencer.

Après avoir offert le sacrifice, l'empereur descend dans la plaine, suivi des mandarins portant dans des coffres les grains qu'il doit semer. Toute la cour observe un grand silence, des

laboureurs de profession conduisent les bœufs ; l'empereur dirige le soc, et trace plusieurs sillons dans cinq endroits différents : il prend ensuite successivement les coffres, et sème les

grains qu'ils contiennent dans des portions séparées du champ. Les jours suivants, des cultivateurs achèvent de labourer la plaine.

On prend le plus grand soin de ce terrain, que le gouverneur de la capitale ne manque pas de visiter exactement. Il examine surtout s'il n'y a point d'épis qui, par leur grosseur extraordinaire,

annoncent quelque heureux présage : si le cas arrive, si, par exemple, une seule tige produit treize épis, on ne manque point de le publier, et d'en informer officiellement tout l'empire par la

gazette de la cour.

La récolte se fait en automne sous la surveillance du même gouverneur. On met les grains dans des sacs de couleur jaune, et on les garde soigneusement : ils servent aux sacrifices que l'empereur

offre en personne au Tien ou au Chang-Ti ; il en offre aussi en certains jours de l'année aux mânes de ses ancêtres, comme s'ils existaient encore.

Ce prince, dont le quinzième fils occupe encore actuellement le trône de la Chine, est connu par la description qu'ont faite de sa personne les

rédacteurs de l'ambassade anglaise de lord Macartney, en 1792, et de l'ambassade hollandaise, composée de MM. Van Braam et Titzing, en 1794.

Âgé de quatre-vingt-trois ou de quatre-vingt-quatre ans à l'époque de ces mémorables ambassades, Kien-Long se ressentait si peu des infirmités de la vieillesse, qu'il avait toute l'activité d'un

sexagénaire bien portant et vigoureux. Ses yeux étaient noirs, vifs et perçants ; il avait le teint encore assez frais. Il se tenait parfaitement droit, et avait une taille d'environ cinq pieds

cinq pouces ; son tempérament était excellent, et l'extrême régularité de sa vie ne contribuait pas peu à l'entretenir. Il se levait constamment à trois heures du matin en été comme en

hiver.

Il était passionné pour la chasse, ainsi que tous les princes tartares-mantcheoux. Il était habile archer, et ne le cédait guère pour tendre fortement un arc à son aïeul Kang-Hi, lequel dans son

testament se vante d'avoir bandé un arc d'une force équivalente à un poids d'environ 150 livres. Ses facultés intellectuelles n'étaient pas moins puissantes que ses facultés physiques ; son

imagination était très vive ; il s'est exercé avec succès dans la carrière de la poésie. Son ouvrage le plus célèbre est une ode sur le thé. Les grâces qu'elle a dans sa traduction même doivent

faire juger du mérite de l'original.

Il a en outre composé un poème descriptif sur le pays de Moukden, dans la Tartarie.

Quoiqu'il possédât si parfaitement les secrets de la langue chinoise, il avait néanmoins une prédilection fort excusable en faveur de la langue de ses ancêtres, le tartare-mantcheou, et prit les

plus grands soins pour la propager. Il ordonna que tous les enfants dont un des parents seraient l'un Tartare, et l'autre Chinois, seraient obligés d'apprendre le mantcheou, afin de pouvoir subir

des examens dans les deux langues.

Il fut grand guerrier et fit des conquêtes importantes. Il aimait beaucoup les femmes. Se trouvant à San-chou-Fou, ville renommée pour la beauté de ses femmes, il devint épris d'une jeune et

jolie Chinoise, et résolut de l'emmener dans sa capitale. L'impératrice informée de cette passion, se pendit de douleur.

On raconte à ce sujet une étrange anecdote. Un de ses fils se trouva très embarrassé sur la conduite qu'il devait tenir après la mort de sa mère. Prendre des habits de deuil, c'était en quelque

sorte insulter à son père ; négliger ce devoir, c'était manquer à la mémoire de sa mère. Son instituteur lui conseilla de mettre les deux habillements à la fois, et il se présenta en cet état

devant Kien-Long, ayant la robe de cérémonie par-dessus l'habit de deuil. L'empereur en fut irrité, et donna à son fils un coup de pied si violent, qu'après avoir langui quelques jours, le jeune

prince en mourut.

Il avait alors quatre autres fils, mais le Premier ministre Ho-Choung-Taung avait trouvé moyen de les mettre fort mal dans son esprit. Celui-ci le brouilla également avec ceux qu'il eut après

cette époque ; aussi ne fût-ce pas un de ses premiers-nés qu'il institua héritier de sa puissance. Il abdiqua le 8 février 1796, en faveur du quinzième de ses fils (d'autres disent le

dix-septième). Kien-Long était âgé alors de 86 ans. Il vécut encore trois ans dans la retraite, et mourut au mois de février de l'année 1799.

La cong-tchou, c'est-à-dire, l'aînée des filles de l'empereur, ne sort jamais sans un nombreux cortège. Elle peut voir, mais elle n'est pas vue. Quand elle voyage dans sa voiture ou dans sa

litière, des hommes armés de fouets et de longs bambous font ranger les passants, qui sont obligés, par respect, de tourner le dos au cortège. Deux eunuques se tiennent à la portière de la

voiture, qui est de couleur jaune, et ressemble par sa forme à une prison.

Le fils aîné de l'empereur, qui a le titre de hoan-tay-tsé ou d'ago, sort ordinairement à cheval avec un cortège immense. Il a sur son bonnet un bouton formé de trois dragons d'or, enrichis de

treize perles et surmontés d'une plus grosse. Les autres fils du monarque, nommés hoang-tsé, ont le même bouton, à l'exception qu'il est terminé par un rubis au lieu d'une grosse perle.

Une chose remarquable, c'est que les voitures des princes du sang et de l'empereur lui-même ne sont jamais attelées que d'un cheval. On ne connaît point en Chine la manière de distinguer les

états par le nombre des chevaux qui composent un attelage. C'est sans doute l'embarras de diriger un certain nombre de chevaux attelés à une voiture, qui ne diffère guère de nos charrettes, qui

empêche les Chinois d'adopter notre usage.

Les filles de l'empereur ne sont jamais appelées à régner ni sur leur patrie, ni sur un pays étranger; car on ne les marie point à des princes qui ne soient pas chinois. L'empereur les accorde à

ses principaux mandarins, pour qui cette distinction est regardée comme une haute faveur.

L'empereur lui-même ne contracte jamais d'alliance par le sang avec aucun prince étranger. À l'époque de son avènement, les personnages les plus importants du pays qui ont de jeunes et jolies

filles, les lui conduisent pour qu'il choisisse parmi elles ses épouses. Les familles sur qui tombe ce choix en acquièrent beaucoup d'honneur et de crédit.

Le nombre de ses femmes est illimité ; mais la principale épouse, appelée hoang-heou, a des prérogatives particulières.

Les femmes de l'empereur, enfermées en grand nombre dans un sérail, n'ont aucune communication avec le monde, et ne s'en font, pour ainsi dire, pas d'idée. Il est vrai qu'elles assistent

quelquefois aux spectacles de la cour, derrière des jalousies, où elles peuvent voir sans être vues. Le jeune Staunton, fils du principal membre de la légation qui accompagnait lord Macartney,

fixa, à ce qu'il paraît, dans une de ces circonstances, l'attention des femmes de Kien-Long ; elles demandèrent à le voir de plus près, et on le mit dans un lieu d'où elles purent l'examiner

commodément.

Quelques empereurs voulant satisfaire leurs femmes, tourmentées par la curiosité de connaître l'arrangement intérieur de la capitale, ont fait bâtir dans l'enceinte des parcs de Gé-Hol et de

Yuen-Ming-Yuen, des villes en miniature, où l'on voyait en petit ce qui se présente aux yeux de plus remarquable dans les rues de Pékin.

Quand un empereur est mort, ses veuves ne peuvent plus épouser un autre homme, quel que soit son rang.

On les conduit dans un bâtiment particulier de l'enceinte du palais, que l'on nomme palais de Chasteté. Là, elles cherchent à se distraire de cette captivité perpétuelle, par les plaisirs et les

fêtes que leur situation peut comporter.

Le palais de Yuen-Ming-Yuen, ou palais d'Automne de l'empereur de la Chine, est à quelque distance de Pékin, et au-delà du gros bourg de

Hai-Tien.

Les jardins sont entourés de murs, et peuvent avoir trente ou quarante lys chinois de circonférence. L'ambassadeur anglais et les personnes de sa suite furent admis à visiter une partie seulement

du parc. Quant aux ambassadeurs hollandais, qui se présentèrent deux années après, les mandarins s'excusèrent de les leur faire voir en alléguant que les bâtiments qu'ils contenaient, méritaient

peu d'être vus, et se trouvaient en mauvais état.

On prétend que l'enceinte des jardins contient trente palais différents, et autour de chaque palais le nombre de bâtiments nécessaires pour loger les principaux officiers de l'empereur, les

domestiques et les ouvriers de la cour.

Il est certain que ces assemblages d'édifices, que les Chinois honorent du nom de palais, sont plus remarquables par le nombre des bâtiments que par leur magnificence, et le goût qui a présidé à

leur architecture. La plupart de ces corps de logis ne sont que de petites chaumières. Le palais qu'habite l'empereur et la grande salle d'audience ne différeraient pas beaucoup d'une grange si

on les dépouillait de leur dorure et des vernis élégants qui en recouvrent toutes les charpentes.

La principale salle d'audience de Yuen-Ming-Yuen a environ quatre pieds au dessus du niveau de la cour ; un péristyle de grosses colonnes de bois entoure le bâtiment, et supporte la

toiture.

Un second rang de colonnes, placées en dedans et vis-à-vis des premières, forme le mur de la salle. Les entrecolonnes sont remplis jusqu'à la hauteur de six pieds par des briques et du ciment,

au-dessus par des jalousies couvertes de grandes feuilles de papier huilé ; on les ouvre les jours de cérémonie. Les colonnes n'ont point de chapiteaux.

La salle a cent dix pieds de longueur sur quarante-quatre de largeur, et vingt de hauteur. Le trône est au fond, il est d'un bois rouge assez semblable à l'acajou.

Le plafond est peint de cercles, de carrés, et de polygones diversement coloriés ; le carrelage est en échiquier, et de marbre gris. Les seuls meubles ou ornements que l'on voie dans la salle

sont deux cymbales d'airain, quatre vases antiques de porcelaine, quelques volumes manuscrits, et une ancienne pendule anglaise sur une table.

Les appartements de l'empereur sont en général composés d'un grand nombre de petites pièces fort simplement garnies ; excepté un cabinet nommé ciel, dont les murs sont recouverts de papiers à

fleurs, toutes les tentures sont en papier blanc.

On voit dans les jardins une rivière formant des cascades, des étangs remplis de poissons dorés, originaires, comme on sait, de ce pays, et qui y parviennent à plus d'un pied de longueur. Les

jardins sont dans ce genre que les Anglais ont imité avec tant de succès ; les allées ne sont, pas régulières, on a pris au contraire beaucoup de peine pour rompre l'égalité naturelle du

terrain.

Le gouvernement chinois s'occupe de l'éducation avec un soin paternel ; il est peu de villages où l'on ne trouve une école. Dès l'âge de cinq

ans, les enfants commencent à apprendre les caractères de la langue chinoise, caractères tellement nombreux et si compliqués, que la vie entière d'un homme semble suffire à peine pour savoir lire

et écrire.

Il paraît que dans les écoles on n'apprend rien de plus que les éléments de l'écriture. Les parents qui veulent donner à leurs enfants une éducation plus relevée les placent à leurs frais dans

des collèges ; ils y suivent un cours d'études, et parviennent successivement à trois degrés, correspondant à ceux qui sont en usage dans les universités de toute l'Europe ; savoir, ceux de

bacheliers, de licenciés et de docteurs.

On n'obtient ces degrés qu'à la suite d'examens multipliés et sévères.

La classe des lettrés tient en quelque sorte le premier rang dans l'empire chinois ; c'est elle qui fournit des maîtres pour l'instruction, des ministres pour l'administration, des magistrats

pour le gouvernement. Tout lettré est censé noble, et est exempt de contributions.

Le plan des études est si minutieux, qu'il épuise pendant trente ans toute l'application de la jeunesse, et absorbe toutes les années où les écarts de l'imagination sont le plus à craindre.

Dès qu'un élève est parvenu au grade de licencié, c'est pour toute sa famille un jour d'allégresse et de bonheur : ses parents l'accablent à l'envi de caresses ; le présent d'étiquette est un

agneau qui lui est amené vivant en grande cérémonie.

Le nouveau licencié ou docteur affecte ordinairement de se promener pendant trois jours dans les rues pour faire ses visites ; il est précédé d'enfants qui portent des bannières où sont inscrites

les marques de son nouveau grade.

Les bas des Chinois sont d'étoffe cousue et doublée de coton, avec un fil d'or en haut. Si ces bas ne sont point d'une forme élégante, ils ont du

moins le mérite d'être très chauds. Ainsi leurs bas ne sont pas tricotés. Les bas de coton et les bonnets qui en Europe sont faits par les mêmes artisans, les bonnetiers, occupent en Chine deux

genres d'ouvriers très différents.

Les bonnets des Chinois, ceux du moins dont se servent les personnes d'une classe supérieure, sont faits d'un tissu de cannes très fin. On met par-dessus un poil fin et léger, tiré du ventre

d'une certaine espèce de vache, et que l'on teint d'un beau rouge. Dans les deuils de cour ou de famille, l'usage est d'ôter la touffe rouge, et de porter le bonnet sans poils pendant vingt-sept

jours.

L'autre figure de l'estampe ci-jointe représente un marchand de vipères. Il porte sur son épaule un morceau de bambou, auquel pendent d'un côté un panier, de l'autre un seau de bois. Dans le

panier est un vase de terre rempli de serpents réduits en bouillon ; le seau est surmonté d'une espèce de cage dans laquelle se trouvent des vipères ou couleuvres vivantes.

Il y a en effet plusieurs sortes de serpents dont les Chinois font usage, soit comme médicaments, soit comme nourriture. On expose journellement en vente des reptiles enfermés dans des paniers,

de petits tonneaux ou des jarres de terre.

La planchette que le marchand tient à la main, et sur laquelle sont inscrits des caractères chinois, contient la recommandation des vertus de sa marchandise. Les gens en boutique ont des

écriteaux semblables, où ils font en style emphatique l'éloge des objets qu'ils exposent en vente. L'article se termine ordinairement par les mots pou-hou qui veulent dire : Il ne vous trompera

pas.

Les hommes qui font métier d'attraper des serpents s'y prennent avec autant de hardiesse que d'intelligence. Dès qu'ils ont rencontré un reptile endormi sur l'herbe, ils glissent la main le long

du corps du serpent, d'une manière si douce qu'ils n'effraient pas l'animal. Enfin parvenus à la partie postérieure de la tête, ils la pressent subitement, afin d'empêcher l'animal d'échapper ou

de les mordre. Ils arrachent aussitôt les crochets à venin et les vésicules venimeuses, et mettent le serpent dans un petit panier qu'ils portent pour cet objet à leur ceinture.

On croit vulgairement et fort mal à propos que les serpents piquent avec un dard. Il n'ont rien de pareil ; ce qu'on prend pour un dard c'est leur langue qu'ils agitent avec tant de volubilité

qu'elle paraît double. Le venin est contenu dans deux vésicules, placées chacune sous une dent creuse et crochue. Quand l'animal fait une morsure, les vésicules sont comprimées, les crochets

extrêmement acérés s'enfoncent dans la chair, le venin qui découle à travers entre dans la blessure, la rend très dangereuse, et même mortelle si l'on n'apporte de prompts secours. Une fois les

vésicules et les crochets arrachés, on n'a plus rien à craindre de l'animal : les autres dents sont très petites, et très obtuses, et ne font presque point d'impression sur les doigts. Aussi

voit-on fréquemment, dans les Indes, des charlatans qui ont une longue vipère entortillée autour de leur cou sans qu'elle leur fasse le moindre mal. Le peuple qui voit le reptile agiter avec

vitesse son prétendu dard, c'est-à-dire, sa langue, est dans une grande épouvante, mais il n'y a pas le moindre danger.

L'auteur d'une collection in-folio des costumes de la Chine, publiée à Londres en 1800, prétend avoir vu ces montreurs de serpents faire entrer par leur bouche un de ces reptiles presque entier :

l'un des spectateurs retirait ensuite l'animal par la queue, afin de prouver qu'il n'y avait point de supercherie.

Les cordiers chinois pourraient, comme ceux d'Europe, employer le chanvre aux ouvrages de leur état, puisque le chanvre est une des productions

de leur territoire ; mais ils préfèrent se servir de bambou, plante bien précieuse à la Chine, puisqu'on lui donne toutes sortes de destinations et de formes.

Dans cette figure, les cordiers tressent leurs cordes horizontalement comme ceux d'Europe, mais il n'en est pas toujours ainsi. Lorsque la corde est d'un gros volume, si c'est, par exemple, un

câble de navire, on la fabrique verticalement. Les ouvriers montent sur un échafaudage de douze ou quinze pieds de longueur, et tressent des filaments de bambou très longs et très fins. La corde

descend, à mesure qu'elle est fabriquée, dans un trou rempli d'urine : cette liqueur acre achève le rouissage du bambou, et donne à la corde à la fois plus de force et de souplesse.

Ainsi, chez ce peuple industrieux, les matières les plus sales, les plus dégoûtantes sont mises à profit pour l'utilité des arts. La fiente des quadrupèdes, les déjections des hommes sont

soigneusement recueillies dans des vases de terre par des enfants et des vieillards qui parcourent sans p2.145 cesse les campagnes ; on se sert des mêmes objets pour donner à la terre un

excellent engrais. C'est des Chinois qu'est venue l'invention de cette poudrette végétale, inodore, que l'on fabrique à Montfaucon, près Paris.

Au sujet de l'engrais que les cultivateurs emploient par prédilection, nous voyons dans les relations de lord Macartney, que les fermiers chinois placent communément, auprès des chemins publics,

de grands vases enterrés jusqu'aux bords, pour la commodité des passants qui auraient besoin de s'en servir.

« Enfin, ajoute-t-on, les Chinois mettent tant de prix au principal ingrédient qui forme leurs engrais, que le vieillard le plus débile, le plus impotent n'est jamais regardé comme absolument

inutile à la famille qui le nourrit. »

Les jouets des jeunes Chinois ressemblent beaucoup à ceux que l'on fabrique en Europe ; ce sont de petites figures de carton ou de bois peint,

représentant des hommes, des animaux, des maisons, des barques, etc.

Un de leurs jouets les plus singuliers est connu depuis longtemps dans les provinces méridionales de la France, c'est un cheval de carton percé d'un trou au milieu, et qui a, au lieu de jambes,

une toile autour du corps. Un enfant se met au milieu de ce cheval factice, en fait remuer, le cou à l'aide d'une bride, et semble monté sur un coursier véritable.

On fait usage en Provence à la fameuse procession de la fête Dieu à Aix, de montures de cette espèce. On les appelle chivaoux-frux, c'est-à-dire, chevaux fringants ; neuf ou dix jeunes gens

formant le cortège du roi Hérode sont montés sur des chivaoux-frux, et caracolant auprès des curieux qui forment de chaque côté une double haie, ils amusent beaucoup les spectateurs par la

frayeur qu'ils inspirent à quelques-uns, en menaçant de les écraser.

Ce jouet n'est plus inconnu à Paris, on l'a introduit jusques sur nos théâtres pour figurer dans le lointain des détachements de cavalerie.

Dès l'âge de cinq à six ans, les jeunes Chinois commencent à étudier les lettres. Le nombre des caractères étant, comme nous l'avons dit, fort multiplié, et la méthode des écoles étant très

mauvaise, cette étude serait aussi épineuse que dégoûtante, si l'on n'avait trouvé le moyen d'instruire la jeunesse en l'amusant.

Les libraires chinois vendent pour le premier âge des livres à figures où sont représentés, par des gravures, les objets les plus communs et les plus faciles à rendre, tels que le ciel, le

Soleil, la Lune, l'homme, quelques plantes, des animaux, des maisons, et les ustensiles les plus usuels. Le nom chinois est au-dessous, et quand l'enfant est un peu exercé, il faut qu'il prononce

le mot à la seule vue du signe, pendant qu'on lui cache l'image.

Ce qu'il y a en cela de particulier, c'est qu'un Chinois ne comprendrait rien aux figures du Soleil et de la Lune que l'on trace sur nos almanachs et sur les images vulgaires, destinées à

l'amusement des enfants. En effet, leurs peintres ne représentent pas le Soleil sous les traits d'un homme, ni la Lune sous les traits d'une femme. Pour dessiner le Soleil, ils mettent un coq

dans un cercle : Pour la Lune, c'est un lièvre qui pile du riz dans un mortier.

Quand un enfant n'a pas bien répété sa leçon, ou qu'il a commis quelque faute grave, on lui donne le fouet ; il monte pour cela sur une banquette où il se couche à plat-ventre ; là il reçoit

par-dessus son caleçon huit ou dix coups de latte de bambou.

Au surplus, l'assiduité des écoliers chinois est exemplaire ; ils encourent rarement des punitions. Cependant ils n'ont presque pas de jours de fête ; ils ne se reposent qu'au nouvel an, et vers

le milieu de l'année où ils ont cinq à six jours de vacances.

Nous terminerons cet article en observant qu'il n'est pas étonnant que chez les Chinois les jouets des enfants soient extrêmement multipliés. Les Anglais et les Hollandais qui ont visité leur

pays, il y a quinze et dix-huit ans, ont observé que les personnages les plus graves préféraient aux machines les plus intéressantes de la physique, aux chefs-d'œuvre de l'optique, de la

mécanique et de l'horlogerie, des instruments frivoles, qui chez nous, ne serviraient qu'à amuser les enfants ; ils abandonnaient un planétaire, un miroir ardent, une machine électrique pour

s'extasier devant un misérable automate, ou devant ces moulins qui sont mis en action, ainsi que plusieurs petits personnages, par l'écoulement d'un sablon très fin.

Les cerfs-volants chinois ne sont pas faits comme ceux d'Europe ; on leur donne le plus communément la figure d'une grue, et c'est même le nom

qu'ils portent en chinois ; mais il y en a de toutes sortes de formes, ainsi qu'on en peut juger par les autres cerfs-volants représentés dans cette gravure ; il y en a qui ont la figure d'une

tortue volante par allusion à la tortue mystique de Fou-Hi ; d'autres représentent une anguille de mer ; quelques-unes ont des figures d'hommes volants avec des ailes sous les bras. Il en est

enfin qui ont la forme de la grande cloche de Pékin.

Au bas de la gravure on voit les pelotes de ficelle qui servent à enlever les cerfs-volants ; on y voit, de plus, une autre machine propre à être enlevée dans les airs, et qui est formée de deux

carrés de la même grandeur, superposés de manière à présenter une étoile à huit branches ; les trois cordes qui pendent en bas, servent à tenir le cerf-volant en équilibre.

Tous ces cerfs-volants sont faits de papier très fin, et garnis d'une longue queue pour les tenir en équilibre. Il est probable que la dénomination française de cerfs-volants vient de ce

qu'autrefois on leur donnait la forme d'un quadrupède ; ils avaient aussi la figure d'un oiseau. On voit dans le tome XXX, page 148 des Mémoires de l'Académie des inscriptions, la figure d'un

ancien cerf-volant, qui ne ressemblait pas mal à ces grues de Pékin.

Les cerfs-volants chinois font allusion au char volant de l'empereur Hoang-Ti.

Ce prince après avoir remporté sur les ennemis une victoire signalée, s'aperçut que des brouillards épais dérobaient les fuyards à sa poursuite, et que ses soldats ne tenaient point une marche

certaine. Il éleva dans les airs un char magique qui leur montrait le Midi, et les quatre points cardinaux.

On a cru voir dans ce char de l'empereur Hoang-Ti, une origine beaucoup plus noble que celle du cerf-volant, c'est-à-dire, l'invention de la boussole ; en effet, les Chinois ne croient pas comme

nous, que l'aiguille aimantée se dirige vers le nord, ils disent qu'elle se tourne vers le sud ; cela revient au même dans la pratique, mais la différence est très grande dans la théorie.

Les Chinois conservent encore avec vénération le souvenir de cet Hoang-Ti qui est pour eux ce que Voltaire a dit d'un de nos anciens monarques : le seul roi dont le peuple ait gardé la

mémoire.

On enlève les grues chinoises à une hauteur prodigieuse. Les princes, les empereurs ne dédaignent point cet amusement. Quand le vent est très fort, l'empereur qui tenait la corde, l'abandonne

tout à coup, et l'on donne une récompense à celui qui retrouve le cerf-volant.

Ne nous hâtons point de taxer de puérilité un tel amusement ; ne savons-nous pas que c'est en dirigeant vers une nuée orageuse un cerf-volant, armé d'une pointe de métal, et dont la corde était

garnie d'un mince fil de laiton, que le célèbre Franklin a trouvé les rapports étonnants qui existent entre l'électricité et la foudre. Un simple cerf-volant balancé dans les airs lui a révélé

ces secrets, et lui a fait découvrir les paratonnerres.

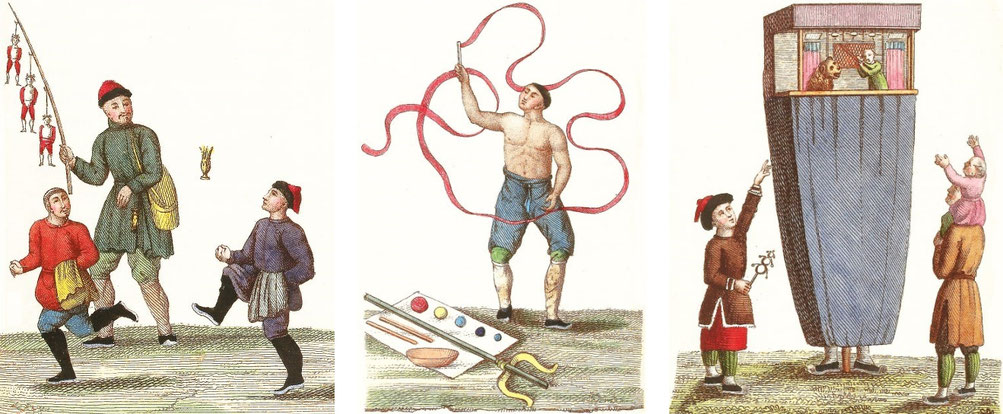

On savait, par la relation de lord Macartney, que les habitants de la Cochinchine jouaient au volant, non pas avec des raquettes, ni avec la

main, ni avec des espèces d'entonnoirs, comme les Européens, mais en poussant avec le pied ce léger projectile. Aucun voyageur n'a dit, que je sache, que le même usage existât à la Chine. Cette

figure, qui fait partie des dessins originaux envoyés au ministre Bertin, représente des paysans chinois occupés à cet exercice. On lance souvent jusqu'à trois ou quatre volants à la fois.

Le volant consiste en un morceau de cuir sec roulé en rond et lié avec une ficelle : le fond est lesté de trois ou quatre pièces de monnaie de cuivre, pour lui donner plus de pesanteur vers le

bas. Une des pièces est percée de trois trous, dans chacun desquels passe une plume : ces plumes s'écartent en haut comme celles de nos volants. On les pousse avec le pied. Les Chinois et les

Tonquinois ayant des chaussures moins étroites que les nôtres, il en résulte que les orteils, ou doigts des pieds, ont plus d'agilité. Voilà pourquoi dans p3.160 certaines professions, par

exemple, pour faire mouvoir circulairement le tour à porcelaine, on emploie le mouvement des pieds avec tant d'avantage : les pieds, à force d'exercice, deviennent, pour ainsi dire, les

auxiliaires de la main.

Le marchand de jouets, ajouté à cette gravure, tient suspendues à une lame de bambou de petites figures semblables aux pantins, aux polichinelles, etc. que vendent ceux qui en Europe s'occupent

du même genre de commerce.

Les Chinois et les Indiens étonnent les voyageurs d'Europe par leurs tours d'adresse, d'escamotage et surtout d'équilibre, car dans ceux-ci ils ne peuvent guère se permettre de

supercheries.

J'ai cherché à expliquer dans l'édition que j'ai donnée l'année dernière, des voyages de Tavernier, le tour le plus extraordinaire des charlatans indiens, que Tavernier cite sans l'avoir compris,

et en donnant à entendre qu'il le regarde comme l'effet de la magie. Ce tour consiste à planter en terre et à faire croître à la vue des spectateurs, une branche de manguier, que l'on arrose de

sang humain, et qui finit par porter des fleurs et des fruits.

Les escamoteurs chinois font voir des prestiges à peu près semblables.

Le bateleur représenté dans cette figure tient en l'air pendant un certain temps, un ruban de cent pieds de longueur. L'adresse et la difficulté consistent à déployer et replier tour à tour ce

ruban, à lui faire prendre toutes sortes de formes, en ne se servant que d'une main, et sans que le ruban touche à terre ; la seule liberté permise à celui qui exécute ce tour est de passer de

temps en temps d'une main dans l'autre le bâton auquel est attachée une des extrémités de ce drapeau.

Marionnettes.

Les Chinois aiment beaucoup les marionnettes, et savent leur donner assez de perfection ; elles exécutent de petits drames héroï-comiques ; les hommes qui font voir les marionnettes dans les rues

ont un appareil plus simple que ceux d'Europe. Rien de plus portatif que leur théâtre.

Un homme monté sur un tabouret est caché jusqu'à la cheville du pied dans une couverture de toile bleue ; au-dessus de sa tête est une boîte ou plate-forme qui tient lieu de théâtre ; il fait

mouvoir ses marionnettes comme nos bateleurs forains, en passant le pouce et l'index dans les manches qui figurent les bras. Les personnes qui ne connaissent pas ce procédé extrêmement simple,

ont peine à concevoir comment Polichinelle et les autres personnages de ces grotesques comédies se servent de leurs bâtons avec tant d'adresse, et les tiennent si fortement sans jamais les

laisser tomber. Les Fantoccini ou grandes marionnettes dont les membres sont mis en action par des fils, ne pourraient en faire autant.

Les marionnettes chinoises offrent aux enfants des récréations aussi agréables qu'innocentes ; la police veille exactement à ce que leurs chastes oreilles ne soient salies d'aucune expression

contraire aux mœurs et à la décence. On ne pourrait peut-être pas en dire autant de certaines pièces exécutées en France par les marionnettes ; ce spectacle étant en quelque sorte réservé aux

enfants et à leurs bonnes, les gens graves le dédaignent, et n'y attachent pas d'importance ; mais j'avoue que je réfléchis quelquefois avec étonnement à certaines expressions que j'ai entendues

dans mon enfance aux Ombres chinoises, et particulièrement dans la pièce la plus célèbre de leur répertoire, qui a pour titre le Pont cassé.

À la Chine, les personnes de tous états font leurs délices des marionnettes. On pense bien que l'empereur de la Chine ne manqua point de donner ce divertissement à la légation anglaise.

*

Lire aussi :

- C.-L. De Guignes : Voyage à Pékin.

- J. Barrow : Voyage en Chine.

- G. Staunton : Voyage dans l'intérieur de la Chine.

- J. C. Hüttner: Voyage en Chine et en Tartarie.

- A. Kircher : La Chine illustrée.

- J.-B. Breton de la Martinière : Coup d'oeil sur la Chine (en préparation)