Maurice Paléologue (1859-1944)

L'ART CHINOIS

Alcide Picard, éditeur, Paris, 1910, 320 pages, plus de 130 illustrations.

Première édition : Maison Quantin, Paris, 1887.

- Début de la Préface (1887) : "Dans un temps où la critique a porté ses efforts sur des sujets si variés et par des voies si diverses qu'elle semble n'avoir rien laissé d'inexploré dans le domaine des connaissances accessibles, l'art chinois a eu la singulière fortune d'échapper à toute recherche. Parmi tant d'excellents travaux où l'on s'est proposé d'assigner à la civilisation de l'Empire du Milieu sa place dans l'histoire du monde et de déterminer sa signification dans le développement de l'humanité, il n'en est pas un qui présente sur les manifestations esthétiques du génie chinois des idées générales ni des vues particulières. Une longue suite d'œuvres, d'une inspiration puissante ou délicate, ont été créées ; — des générations d'artistes doués d'une manière originale de penser et de sentir, émus d'une façon particulière aux spectacles de la nature et de la vie, se sont succédé ; — tout un monde de formes gracieuses ou grandioses a été évoqué, pendant près de quarante siècles, et l'histoire n'en est même pas encore ébauchée. Ni l'architecture, ni la sculpture, ni la peinture, ni ces arts qu'on est convenu d'appeler secondaires, n'ont été l'objet d'une étude d'ensemble ou de recherches spéciales. Seule, la céramique, dont les produits ont depuis longtemps accaparé la curiosité européenne, a donné lieu à des monographies complètes."

- "Entrepris dans de pareilles conditions, le présent ouvrage est nécessairement condamné à plus d'une erreur, à plus d'une lacune. Il me faut donc faire appel dès maintenant à l'indulgence du lecteur. Je ne me suis proposé d'ailleurs que de réunir le plus grand nombre de faits possible, de les contrôler, de les classer et de tirer de leur groupement les premières conséquences : je voudrais avoir tracé de l'art chinois et de son histoire une esquisse que quelque personne plus autorisée reprendrait plus tard. C'est la seule ambition qui m'ait tenté."

- Et un beau texte, parmi d'autres, sur la création artistique : "[Cristal de roche, améthyste, cornaline, calcédoine, héliotrope, chrysoprase, sardoine, onyx, enfin toutes les variétés de l'agate orientale,] plus que le jade encore, ces pierres imposent à l'ouvrier qui les travaille une patience inépuisable. Elles exigent, en outre, de lui une souplesse d'imagination, une ingéniosité prodigieuses. À toute heure de son travail, en effet, il est soumis aux caprices de la matière dont les aspects se modifient à chaque coup de bouterolle. Le noyau principal est-il régulier ? La gangue se détachera-t-elle complètement ou pousse-t-elle quelque filon, quelque filament dans la partie précieuse de la géode ? Les veines sont-elles continues ou brisées ? Les taches sont-elles profondes ou superficielles ? Ainsi, à chaque instant, les conditions d'exécution se modifient : d'une sardoine, l'artisan pensait faire d'abord une pêche retenue à sa tige ; après deux mois de travail, une adhérence profonde de la gangue en un point le force à changer son idée première, et il fait une grenade ouverte ; six mois plus tard, quand son œuvre est déjà fort avancée, des macules roussâtres l'arrêtent encore ; il en tire parti, les cisèle, par exemple, en forme de feuilles et trouve moyen de les relier par des veines laiteuses, perdues çà et là, dont il fait des rameaux en relief. Ainsi encore, d'une veine blanche d'onyx, il improvise un dragon ; d'une tache d'oxyde de chrome dans un quartz hyalin, il fait une libellule."

Extraits : L'architecture. Le principe et les procédés - Le verre - Les émaux

Feuilleter

Télécharger/Lire aussi

La première impression qui se dégage à la vue d'une ville chinoise — que ce soit Tien-tsin,

avec les 150.000 maisons de sa population bourgeoise et ouvrière, ou Pékin, avec ses temples, ses palais impériaux ou princiers et ses édifices publics — est celle d'une certaine monotonie

résultant de la prédominance d'un type architectural unique. Après un long séjour, cette impression persiste encore, et quelques constructions seulement paraissent irréductibles à la formule

générale.

La Chine, en effet, n'a eu, à toutes les époques de son histoire et pour tous ses édifices civils ou religieux, publics ou privés, qu'un seul modèle d'architecture.

En ce qui concerne l'antiquité chinoise, nous sommes obligés de nous en référer aux documents écrits et aux reproductions graphiques ; car il n'existe pas dans tout l'Empire du Milieu de monument

antérieur au XIe siècle de notre ère. Les voyageurs et missionnaires qui ont parcouru toutes les provinces de l'intérieur sont unanimes sur ce point : il n'y a pas de ruines en Chine. La cause en

est à la fois dans la qualité des matériaux employés (bois et brique) et dans la légèreté du type de construction adopté ; les pièces de charpente ont été détruites par le feu, l'humidité, etc. ;

l'appareil des briques était si mince qu'il s'est toujours effondré, sans laisser ces grandes ruines, ces pans entiers d'argile cuite qui permettent de reconstituer encore après 2.500 ans les

palais de Chaldée et d'Assyrie.

Les documents graphiques que nous possédons permettent d'affirmer que, quatre ou cinq cents ans avant J.-C., les Chinois construisaient déjà leurs monuments et leurs maisons sur le plan dont ils

se servent encore aujourd'hui. À y regarder de près, cette fixité d'un type architectonique conservé intact à travers les siècles n'a rien qui doive surprendre en Chine, surtout si l'on se

rappelle que les formes décoratives des autres arts ont si peu changé. De toutes les formules d'art, celles de l'architecture sont, en effet, les plus lentes à se renouveler chez un peuple, parce

qu'elles sont l'expression la plus manifeste et la plus solide de ses instincts, de ses habitudes, de ses besoins, de son caractère et de ses traditions. Or, comme précisément les Chinois ont

poussé l'observance des traditions plus loin qu'aucune nation au monde, comme, d'autre part, leur tempérament positif et leur pauvreté d'imagination leur ont épargné les brusques changements

d'idéal et les grandes révolutions morales qui ont si fréquemment renouvelé l'inspiration des artistes occidentaux, ils ont pu se contenter pendant plus de vingt-cinq siècles d'un seul mode de

construction pour y abriter la pratique de leur vie privée ou politique et l'exercice de leur foi religieuse.

Seul, le bouddhisme, qui s'introduisit en Chine vers la fin du Ier siècle de notre ère, fut assez puissant pour suggérer quelques formes nouvelles ou plutôt pour faire sentir que les formes

anciennes ne suffisaient pas à exprimer les sentiments éveillés par la doctrine de Çakya-Mouni.

La brique et le bois ont été, de tout temps, les principaux, presque les seuls matériaux de construction usités en Chine. Il est difficile de déterminer les raisons pour

lesquelles les Chinois ont fait si rarement usage de la pierre dans leurs édifices. Ce n'est pas la rareté de la pierre : on en trouve, en effet, et en abondance, dans toutes les provinces ;

d'ailleurs la plupart des villes ont des quartiers entiers pavés de larges dalles. Ce n'est pas la difficulté du transport des blocs, ni la dépense qu'il eût imposée, puisque les jardins

impériaux et princiers sont semés de rocs énormes amenés là par des procédés de traction très perfectionnés, et que, d'autre part, le système de construction adopté a toujours nécessité l'emploi

de colonnes de bois qu'il a fallu, dans certains cas, faire venir d'Indo-Chine à prix d'or, les forêts chinoises ne fournissant pas d'essences suffisamment robustes. Ce n'est pas, enfin, la

prévision des tremblements de terre, ces phénomènes étant beaucoup moins fréquents sur le continent asiatique que dans l'archipel du Japon.

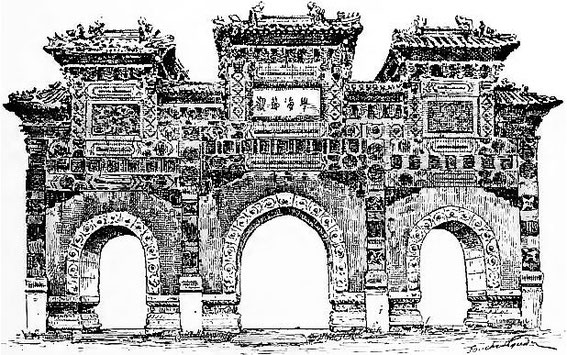

Les seules constructions qui soient toutes de pierre sont les paï-sang ou paï-leou, sortes d'arcs de triomphe, d'une hauteur de 12 à 15 mètres, percés de trois ou cinq baies et

chargés de sculptures. Ces paï ont pour but de rappeler quelque fait mémorable de l'histoire ou quelque action méritoire d'un particulier. C'est généralement sur décret impérial qu'on élève ces

arcs. Le plus remarquable est celui qui précède l'entrée du temple de Confucius à Pékin ; nous en donnons la reproduction.

L'unique raison qui nous paraisse justifier l'emploi presque exclusif que les Chinois ont

toujours fait des matériaux légers est l'idée, toute différente de la nôtre, qu'ils ont conçue de la durée à assigner aux constructions. Avec leur esprit éminemment positif, sans grande vue ni

ambition, ils estiment qu'un édifice qui est demeuré debout autant que la génération qui l'a vu élever, a satisfait à sa destination. À quoi bon bâtir pour un avenir incertain, pour des

descendants inconnus ? Si l'on considère que, dans l'esprit chinois, le souci des descendants, la préoccupation de leur laisser fortune, honneurs, considération, en un mot le désir de se

perpétuer en eux n'existe pas, comme chez les races occidentales, — que, par un singulier contraste avec elles, par une étrange déviation psychologique, ces sentiments d'hérédité se sont, pour

ainsi dire, retournés et reportés vers les ancêtres seuls, à tel point que les anoblissements concédés par l'empereur, au lieu de rejaillir sur les générations à venir, remontent vers les

ascendants et profitent à toute la ligne ancestrale, — on comprendra que les constructions de la Chine portent si rarement ce caractère de durée que nous sommes habitués à rechercher dans les

édifices.

Les Chinois ont connu de toute antiquité, semble-t-il, la voûte ; mais ils en ont fait rarement usage. Ils l'ont réservée pour les portes de remparts et les ponts ; dans ce cas ils l'ont employée

avec hardiesse et les spécimens qui nous en restent ne manquent pas de grandeur. La figure ci-contre représente une des portes voûtées de Pékin ; construite en 1274 sous la dynastie des Youen,

elle a été restaurée, ainsi que toute l'enceinte fortifiée dont elle fait partie, par l'empereur Young-lo, des Ming, en 1409.

Il est à noter que les Chinois n'ont pas su tirer de la voûte tous les partis qu'elle aurait pu leur fournir ; ils n'ont jamais construit de coupole et ils se sont interdit ainsi les heureuses

créations des architectures persane et byzantine. Seuls quelques monuments bouddhiques, les stoupas affectent extérieurement la forme d'une coupole ; mais ce ne sont que d'épais massifs de

maçonnerie sans aucun des caractères essentiels de ce type architectonique.

La formule générale des constructions chinoises est le t'ing. C'est un toit

recourbé et surplombant, reposant sur des colonnes courtes. Quelle en est l'origine ? Est-ce, comme on l'a déjà remarqué, la tente primitive des hordes asiatiques ? Le t'ing, avec ses extrémités

recourbées comme le sont les angles d'une tente relevés par des piques, avec cette incurvation du milieu de la pente qui rappelle le creux formé par la souplesse pesante de la toile, présente en

effet une ressemblance frappante avec une tente : l'absence du plafond, des fenêtres latérales, et généralement aussi d'étage supérieur, est un trait commun de plus. Le respect que les Chinois

ont toujours professé pour les traditions, et la permanence des types primitifs à travers toutes les époques de leur histoire permettent de croire que le t'ing, arrêté dans ses formes à une

époque très reculée, provient de la tente et n'est qu'un souvenir effacé de la vie nomade.

Tous les édifices, temples, palais, maisons particulières, portes de ville, arcs de triomphe, etc., sont conçus sur le plan du t'ing ; tous, sauf quelques constructions bouddhiques, reproduisent

le même schéma. De là vient cette impression de monotonie que le fouillis d'ornements, de moulures et de sculptures, dont sont parfois surchargés les monuments, ne parvient jamais à

effacer.

La toiture est la partie principale des constructions, celle dont l'édifice tire ses caractères de grandeur ou de simplicité, de force ou d'élégance. Cette prépondérance, attribuée à une partie

du bâtiment qui est généralement sacrifiée dans l'architecture occidentale, se justifie par le peu d'élévation du plan vertical : les toits sont, en effet, ce qui se voit le plus dans une

construction chinoise. Pour en varier l'aspect, on a imaginé de les doubler et parfois même de les tripler. La figure de la page 91, qui représente le temple principal de la sépulture où repose

l'empereur Young-lo, des Ming, aux environs de Pékin, nous fournit un exemple de deux toits superposés. Cette disposition, qui est adoptée surtout pour les palais et les temples, semble reculer

l'intérieur de l'édifice, l'envelopper d'ombre, et est parfois d'un effet assez puissant. Mais c'est surtout par la décoration que les architectes chinois ont cherché à donner à la toiture toute

son importance, à concentrer sur elle tous les regards.

La forme adoptée pour le t'ing et l'importance qui lui a été donnée ont rendu nécessaire l'emploi multiple de la colonne et lui ont assigné une fonction de premier ordre : il a fallu, en effet,

répartir sur des points d'appui nombreux la charge écrasante de la toiture.

La pierre a été rarement utilisée pour la construction des colonnes ; c'est le bois qui, de tout temps, a été communément employé. Dans les maisons ordinaires on se sert de bois d'essences

communes : les forêts de la Chine en fournissent d'abondantes quantités. Pour les palais et les grands temples, on emploie de préférence le cèdre (nan-mou), qu'il faut faire venir des

provinces du sud de l'empire ou de l'Indo-Chine. Le nan-mou est celui de tous les arbres qui fournit les troncs les plus droits et les plus hauts ; c'est aussi une essence qui gagne à vieillir :

le grain s'adoucit, la fibre se durcit, le bois prend une couleur feuille morte et conserve une odeur aromatique que les siècles ne peuvent lui enlever. Les superbes colonnes de cèdre que l'on

voit dans la sépulture de l'empereur Young-lo, près Pékin, datent du XVe siècle et exhalent pourtant encore un vague parfum.

Le fût des colonnes est généralement svelte, il est cylindrique et parfois polyédrique ; il n'est jamais cannelé.

Le chapiteau n'est le plus souvent qu'une sorte de console simplement équarrie ou formulée en tête de dragon.

La base n'est qu'un encastrement de pierre ; nous ne croyons pas que les architectes chinois aient jamais songé à donner pour piédestal à leurs colonnes un des animaux symboliques, le dragon, la

licorne, le chien de Fo, etc., de même que les architectes assyriens ont employé leurs sphinx, leurs taureaux ailés et leurs griffons pour le soutien de leurs pilastres.

On a souvent reproché aux Chinois de n'avoir jamais admis d'éléments géométriques dans leur

architecture et de n'avoir pas connu les proportions qui seules peuvent donner à un édifice les apparences de stabilité, de majesté, d'élégance, d'ordre et d'harmonie que nous aimons à

reconnaître dans nos monuments. C'est une critique imméritée. Les architectes de la Chine ont, de tout temps, eu le sentiment des rapports proportionnels qui doivent exister entre les différents

éléments d'un bâtiment et en dehors desquels il n'y a ni équilibre des parties ni grandeur de l'ensemble. Dans le grand recueil d'architecture officielle qui fut publié au XVIIIe siècle par ordre

de l'empereur Young-tching et qui ne comprend pas moins de 50 volumes, les proportions à observer entre les parties principales d'un édifice sont minutieusement indiquées. Les règles adoptées

pour les colonnes portent, par exemple, que la hauteur du fût doit être de sept à dix fois son diamètre, et que la hauteur de la base ne doit pas être supérieure au diamètre du fût.

Les constructions chinoises se développent surtout en surface. Il y a donc prédominance des lignes horizontales. Le principe qui détermine le tracé du plan de projection est celui de la symétrie.

C'est un principe absolu : les corps de bâtiment et les ailes, les avenues, les cours, les pavillons, les motifs de la décoration, toutes les parties enfin, sont distribués symétriquement. Les

architectes chinois ne se départissent de cette règle formelle que dans le plan des résidences d'été, qui est, au contraire, conçu de la façon la plus capricieuse, Ce ne sont alors que kiosques

élevés au hasard, édicules détachés, ailes sans pendant, au milieu d'une nature tout artificielle et compliquée, faite de rochers apportés, de pièces d'eau, de vallonnements, etc.

Le plan vertical n'attribue généralement qu'un seul étage aux édifices. Cependant les palais impériaux, certaines maisons de ville telles que les restaurants et les théâtres, enfin les résidences

de campagne des princes et des particuliers comportent souvent un deuxième étage. La figure de la page 95 représente une de ces constructions surélevées. D'après les proportions communément

admises, la hauteur du deuxième étage doit être égale aux deux tiers du premier, et le diamètre de ses colonnes égal aux quatre cinquièmes de celui des colonnes inférieures.

Il semble que les Chinois aient eu conscience de la pauvreté de la conception première qui inspire leurs œuvres architecturales et qu'ils aient essayé de la dissimuler sous la profusion des

détails décoratifs. Des dragons, des chimères, des phénix, des tortues, toute une zoologie fabuleuse et fantastique de bois sculpté ou de terre cuite, surchargent les faîtières ou courent sur les

frises ; des figurines et des fleurs d'argile peinte écrasent les corniches, les larmiers et les frontons ; des couleurs voyantes, souvent criardes, bariolent les chapiteaux des colonnes et les

architraves ; des tuiles vernissées de jaune, de bleu, de vert, font briller les toitures ; — une ornementation touffue et désordonnée envahit toutes les parties de la construction ; — mais sous

le fouillis des lignes reparaît toujours la monotonie du type originel. La richesse de la décoration ne parvient ni à en varier l'aspect ni à en détourner l'esprit. Ç'a été la grande supériorité

de l'architecture japonaise. Avec les mêmes éléments, les mêmes matériaux, le même schéma architectonique (qu'elle avait emprunté d'ailleurs aux Chinois), elle a revêtu ses édifices d'un

caractère esthétique individuel que n'ont jamais eu les monuments de l'Empire du Milieu. On sait le parti que les artistes du Nippon ont su tirer, à cet effet, de la décoration. Dans le désordre

des motifs ornementaux du prototype chinois, ils ont su trouver l'harmonie des lignes ; à la polychromie violente du modèle dont ils s'inspiraient, ils ont substitué les nuances plus discrètes de

leur palette, les tons adoucis de leurs laques et l'éclat amorti de leurs ors ; enfin ils ont donné à leurs sculptures l'accent d'une vie si intense, si exubérante et si épanouie que tout le

monument en a été comme animé et éclairé : de leur part, l'ornementation a été œuvre d'artiste, — en Chine, elle est demeurée œuvre d'ouvrier.

Les Chinois attachent une importance capitale à l'orientation de leurs édifices, temples, tombeaux, palais, maisons particulières, etc. C'est, en effet, une croyance établie parmi eux depuis la

plus haute antiquité et reconnue officiellement depuis le XIe siècle de notre ère, que des influences mystérieuses naissent de la configuration des terrains, de la direction des cours d'eau, des

courants magnétiques qui traversent le sol, des fluides qui y résident, des vapeurs qui s'en élèvent, des astres qui se meuvent au-dessus, etc. L'ensemble de ces influences forme ce qu'on appelle

le Fong-choui, littéralement « le vent et l'eau ». C'est, en fait, un système de géomancie où se retrouvent tout à la fois des principes scientifiques, des pratiques astrologiques, des préceptes

d'hygiène, des croyances religieuses et de grossières superstitions empruntées au taoïsme et au bouddhisme. Le Fong-choui se rattache aussi, et très étroitement, au culte des ancêtres, car il

procède de cette idée que les âmes des morts ont le pouvoir d'intervenir dans le monde des vivants ; il est l'objet d'un tel respect et il est entré si profondément dans l'esprit des Chinois

qu'il domine toutes les manifestations de leur vie intime et sociale.

En ce qui concerne l'architecture, le Fong-choui édicte des règles minutieuses que seuls les géomanciens officiels peuvent connaître et interpréter. Il est indispensable de les consulter pour

déterminer la situation précise et l'orientation d'un édifice à construire, de façon que les influences subtiles dont il sera entouré ne soient pas hostiles à ceux qui y établiront leur

demeure.

I. —

L'histoire.

Les annales de la dynastie des Han rapportent que, sous le règne de l'empereur Hiao-wou-ti (140-86 av. J.-C.), il y avait en Chine une manufacture de lieou-li. Ce mot ayant servi, plus tard, à

désigner d'une façon générale les produits de la verrerie, on a cru pouvoir penser que le verre était connu des Chinois dès le IIe siècle avant notre ère. Il semble, au contraire, que le lieou-li

n'était qu'une sorte d'émail, opaque ou vaguement translucide. Quand, en effet, on sut fabriquer en Chine le verre véritable, un mot nouveau fut inventé pour le distinguer : po-li. Par la suite,

on se servit indifféremment des deux expressions pour désigner toutes les matières vitrifiées.

Deux cent cinquante ans environ avant de fabriquer le verre, les Chinois en avaient reçu, par le commerce étranger, des spécimens manufacturés, des fioles, des coupes, etc. Ces produits leur

venaient des grandes verreries d'Égypte et de Syrie. Dès le Ier siècle de notre ère, en effet, des relations commerciales s'étaient établies entre l'Empire du Milieu et les pays de l'Asie

antérieure placés sous la domination romaine. Nous avons vu (p. 22) qu'avant cette époque les Chinois ignoraient jusqu'à l'existence de ces régions : ce fut seulement sous la dynastie des Han

(206 av. J.-C. — 265 ap. J.-C.), qu'ils en prirent la notion et les désignèrent sous le nom générique de Ta-ts'in. Leurs données se précisèrent assez rapidement, en particulier sur le royaume des

Parthes (An-si, «Arsak»?) et sur la Babylonie (T'iao-tche), qui venait de passer sous la domination romaine.

À la fin du IIe siècle, le trafic était presque constant, et les routes que suivaient les caravanes nous sont connues. Par les provinces occidentales de la Chine, on gagnait le Turkestan, dont

Mou-lou (Antiochia Margiana, Mourou, Merv) était le centre commercial. De Mou-lou, on allait à Ho-tou (Hecatompylos), puis à A-man (Ecbatana). En poursuivant la route jusqu'au Tigre, on passait

le fleuve à Sou-pin (Ctésiphon), en face de Sou-lo (Séleucie), et on arrivait à Yu-lo (Hîra), sur les lacs de Chaldée, d'où, par le cours de l'Euphrate, on atteignait le golfe Persique. On

doublait ensuite toute la péninsule arabique, on remontait la mer Rouge jusqu'au fond du golfe Ælantique et l'on abordait à Æla : il fallait deux mois de navigation de Hîra jusqu'à ce port. De

Æla, par Petra (Li-kan, Rekem), on gagnait Gaza ou quelque autre ville de la côte syrienne.

Plus tard, à partir du IIIe siècle, le commerce suivit aussi une autre route. Depuis Hîra, on remontait l'Euphrate et, par Palmyre (Tsie-lan) et Emèse (Sou-fou), on arrivait à Antioche (An-tou),

résidence du proconsul de Syrie et que les auteurs chinois ont toujours considérée comme la capitale de l'empire romain.

Les commerçants qui faisaient ainsi passer des marchandises à travers toute l'Asie n'étaient pas des Chinois. Jusqu'à nos jours, en effet, la race chinoise n'a jamais été voyageuse : aucun

peuple, peut-être, ne s'est attaché plus solidement au sol où il était né, et l'on sait que les coolies chinois, que les grands courants de l'émigration vont porter actuellement sur tous les

points du monde, ont la constante préoccupation du retour sur la terre chinoise. Suivant toute probabilité, c'étaient des Syriens qui s'enhardissaient ainsi à importer leurs marchandises jusque

dans l'Extrême-Orient. Cette opinion paraît confirmée par la singulière aventure de ce marchand syrien, surnommé Ts'in-loun par les auteurs chinois, qui, vers l'an 230 de notre ère, parvint à la

cour de l'empereur Ta-ti, après avoir erré plusieurs années à travers l'Annam et le Tonkin. Ce souverain lui confia la direction d'une mission qui devait se rendre dans l'empire romain, Ta-ts'in,

et y nouer des rapports officiels. Les envoyés chinois qui la composaient périrent en route, et Ts'in-loun seul put poursuivre son voyage ; mais on ne sut jamais s'il parvint au terme.

Parmi les articles les plus importants de ce commerce transasiatique, figurait le verre. L'auteur du Ouéi-lio nous apprend qu'il y en avait de dix colorations différentes : blanc, noir, vert,

jaune, bleu sombre, bleu clair, rouge sombre, rouge clair, rose et brun.

Ainsi, dès la fin du IIe siècle, les Chinois connaissaient le verre. Ce ne fut qu'au Ve siècle qu'ils apprirent à le fabriquer.

Les historiens chinois nous fournissent sur ce point des données précises. D'après le Peï-tche, des marchands étrangers, partis du pays de Ta-yue-chi (situé sur la frontière nord-ouest de

l'Inde), vinrent à la cour de Taï-ou (424-452), de la dynastie des Oueï septentrionaux. Ils prétendaient trouver sur place les matières nécessaires à la vitrification, et ils fabriquèrent, en

effet, du verre qui était, dit-on, plus brillant et plus transparent que celui qu'on recevait de l'Ouest. Le Peï-tche assure qu'à partir de cette époque le prix du verre baissa considérablement

en Chine.

Quelques historiens ont revendiqué pour l'empereur Ouen-ti (424-454), de la dynastie des Liou Soung, contemporain et rival de Taï-ou, l'honneur d'avoir fait adopter les procédés de la

vitrification. Quoi qu'il en soit, la date du début de la fabrication du verre en Chine demeure établie: elle se place entre les années 424 et 452.

II. – La

technique.

Bien qu'aucun spécimen ancien de la verrerie chinoise ne soit parvenu jusqu'à nous, il semble que la technique du verre se soit rapidement perfectionnée dans l'Empire du Milieu. Nous savons, en

effet, par les auteurs, que, dès le IXe siècle, on le réservait à une fabrication de luxe. On le considérait presque comme une matière précieuse. Le poète Li taï-pe, parlant de la belle

T'aï-tchen, l'une des beautés classiques de la Chine, la représente pressant des grappes de raisin dans des coupes de verre et dans des vases d'or, de jade, d'émeraude, etc.

Les Chinois ont toujours su colorer le verre dans la masse : les colorations les plus fréquemment usitées sont le rouge de grenat ou de calcédoine, le rose de corail, le violet clair et le violet

pensée, le bleu de saphir, le blanc opaque, le vert d'émeraude ou de jade. L'intensité et la pureté des tons donnent parfois à la matière l'aspect d'une pierre dure, d'une agate orientale sans

défaut. Ils ont excellé également à fondre ensemble des verres de couleurs différentes, soit sans les mêler, soit en introduisant dans la pâte même l'une des matières composantes, sous forme de

macules, de veines ou de rubans, etc. La pièce qui est représentée ci-dessous, et qui provient de la collection de M. L. Gonse, nous offre un des spécimens les plus caractéristiques et les plus

délicats de ce genre.

On a fabriqué en Chine et on y fabrique encore des verres décorés d'émaux translucides, Kou-yue-suen. Quelquefois le verre est légèrement craquelé par la cuisson qui a fixé l'émail.

Suivant toute probabilité, c'est aux Arabes que les Chinois doivent la technique du verre émaillé. L'introduction des premiers modèles a dû s'effectuer sous la dynastie mongole (1260-1368). C'est

en effet le moment où la verrerie arabe a produit ses œuvres les plus accomplies et celui où les relations entre la Chine et le monde islamique ont été le plus suivies (voy. p. 70), Cette origine

nous paraît confirmée encore par la présence en Chine, principalement dans les provinces de l'ouest, d'un certain nombre de lampes de mosquée, en verre émaillé, à forme évasée, décorées de

caractères et de motifs arabes.

Les Chinois n'ont pas, à notre connaissance du moins, décoré d'émaux des pièces importantes. Ce ne sont généralement que des tabatières. La collection de M. le vicomte de Semallé en possède

quelques spécimens.

Tous les procédés employés en Occident pour le travail du verre ont été pratiqués dans

l'Empire du Milieu : le soufflage, le coulage et le moulage y ont toujours été usités ; mais c'est par la taille, et surtout par la ciselure profonde des verres à plusieurs couches colorées, que

les verriers chinois ont créé leurs œuvres les plus originales. Dans ce genre de travail, ils ont atteint à une sûreté de main, à une délicatesse de goût, à une fermeté de style, que la maîtrise

des ouvriers de Bohême du XVIe siècle n'a certes pas dépassées.

Les verres chinois sont le plus souvent de petite dimension et de formes peu variées : ce sont des coupes ou des tabatières. Les coupes sont formulées en ove, en calice de nelumbium ou de

magnolia : elles sont décorées, sur le pourtour, d'un dragon, d'un phénix, d'une branche de lotus, de quelque figure symbolique du bouddhisme ou du taoïsme, etc. Les tabatières ont des décors

plus variés : la fantaisie de l'artiste y a gravé des fleurs, des animaux, des sujets familiers, etc. Souvent, ces tabatières sont ornées d'un décor colorié à la main. Dans ce cas, l'application

de la couleur est faite à l'intérieur même de l'objet : ce n'est que par des prodiges d'habileté et de patience que l'ouvrier peut arriver à manier son pinceau à travers l'étroit goulot et à

tracer son décor sur la paroi interne du verre.

Les objets de verrerie ancienne sont en Chine d'une rareté excessive. La mode des tabatières, très répandue actuellement, ne date guère que du règne de Khang-hi (1662-1723), et nous n'en avons

point vu, à Pékin, qui fussent antérieures au XVIIIe siècle. On trouve assez fréquemment des coupes, dont la décoration sobre, ferme et large, présente tous les caractères du style des

Ming.

I. — Les émaux

champlevés et cloisonnés.

Dans leur recherche de tout ce qui pouvait contribuer à rehausser les bronzes, les Chinois ont été amenés à les décorer d'émaux champlevés et d'émaux cloisonnés.

On sait en quoi consistent ces deux procédés de décoration. Dans le premier cas, on creuse dans le bronze même, et d'après un contour donné, une concavité où l'on dépose un émail, c'est-à-dire

une composition d'oxydes métalliques que l'on vitrifie en soumettant au feu la pièce ainsi préparée. Dans le second cas, on applique de champ, sur le métal destiné à servir de fond, des rubans de

cuivre, d'argent ou d'or qui, suivant le tracé d'un dessin, divisent la surface en autant de compartiments ou cloisons qu'il y a de parties diversement teintées. Ces cloisons font de la surface à

décorer un réseau métallique, un treillis de cellules dans lesquelles on introduit ensuite l'émail en poudre mêlée d'un peu d'essence. On passe enfin au four qui fixe les couleurs sur le fond

sans détruire les cloisons.

C'est l'Occident qui a importé en Chine le procédé du cloisonné, qu'elle a ensuite poussé à un si haut point de perfection.

Cette origine nous paraît indiquée d'abord par le nom chinois de l'émail cloisonné, fa-lan, dont le sens littéral est « émail franc ». Ce mot désignait autrefois en Chine tout ce qui était de

provenance occidentale. En enveloppant ainsi sous la rubrique générale de « Francs » l'ensemble des peuples situés à l'ouest de l'Asie, les Chinois ne firent qu'adopter l'expression par laquelle

les Orientaux, à la suite de la prédominance de l'influence française dans le Levant, ont désigné, jusqu'en notre siècle, la masse des pays chrétiens, sans distinction de nationalité. Le sens du

mot était général et ne s'appliquait pas encore exclusivement aux Français.

À l'appui de cette interprétation, nous trouvons dans un ouvrage officiel chinois que

« la 8e année Kia-tsing (en 1529, sous les Ming), on fabriqua des p'ao ou canons que l'on nomma canons francs (fa-lang-ki-p'ao)... Fa-lang-ki est un nom de royaume (Koue ming ye). À la fin de la

période Tching-te (vers 1521) les vaisseaux de ce royaume étant arrivés à Canton, on obtint d'eux un modèle de leurs canons et on en fabriqua de pareils en cuivre. »

Il n'est pas vraisemblable qu'un vaisseau français se soit rendu à Canton en 1521 ; mais il est très probable qu'un des navires de Magellan, qui précisément avait franchi en 1520 le détroit qu'il

a baptisé de son nom, et qui dans cette année avait découvert les Philippines, ait été reconnaître la côte voisine de Chine et visiter Canton. Cet exemple suffit à démontrer qu'au commencement du

XVIe siècle les Chinois désignaient confusément sous le nom de « francs » tous les pays d'Europe, et que le nom de fa-lan donné aux cloisonnés témoigne bien d'une origine occidentale.

L'étude attentive des plus anciens cloisonnés nous fournit également des preuves de cette provenance européenne : ces œuvres présentent parfois, en effet, de singulières ressemblances avec

certains émaux de l'école byzantine : mélange d'émaux différents entre les parois d'une même cloison, — emploi d'incrustations d'or pour traiter les figures et les mains, etc.

Cette origine ainsi indiquée d'une façon générale, comment et à quelle époque se fit

l'importation des cloisonnés en Chine ? Nous ne pouvons présenter ici, en manière de solution, que deux hypothèses.

1° Les Chinois ont reçu le cloisonné par des artisans isolés, voyageant à travers toute l'Asie, et créant des ateliers dans les grandes villes qu'ils visitaient, comme firent à peu près ces

petites colonies d'ouvriers syriens qui parcouraient la France à l'époque mérovingienne et y apportaient également les procédés byzantins.

Nous avons eu déjà l'occasion de signaler les conséquences considérables qu'entraîna l'établissement d'une dynastie mongole en Chine dans la seconde moitié du XIIIe siècle, au point de vue de

l'ouverture de l'Asie orientale aux idées, aux connaissances scientifiques, aux procédés industriels et aux formules d'art des civilisations occidentales.

Les relations qui existaient alors entre la Chine et l'Europe par la voie de terre, c'est-à-dire par la Perse et le Turkestan ou par la Sibérie et la Mongolie, étaient moins rares qu'on ne le

pense. La cour que les Grands Khans tenaient à Karakorum était le lieu de rendez-vous d'une foule d'envoyés politiques, de religieux, de commerçants, d'aventuriers qui venaient de tous les points

du monde civilisé. Beaucoup de religieux italiens, français, flamands s'y rendirent, chargés d'une mission de la cour de Rome : un franciscain du royaume de Naples y passa pour se rendre à Pékin,

où le pape l'avait institué évêque. Lorsqu'en 1251 le moine Guillaume de Rubrouck y parvint, les premières personnes qu'il y rencontra furent « maître Guillaume Boucher, orfèvre parisien, qui

avait demeuré sur le Grand-Pont à Paris », et « une femme de Metz en Lorraine, nommée Paquette, qui avait été faite prisonnière en Hongrie » ; ce Guillaume était orfèvre du grand khan qui allait

devenir empereur de Chine. Il y avait encore à Karakorum des Arabes, des Syriens, des Moscovites. Il y avait aussi des marchands génois, pisans et vénitiens. Le voyage du père et de l'oncle de

Marco Polo en Tartarie (1256) n'était pas, en effet, le premier qu'eussent tenté les Vénitiens pour chercher vers l'Extrême-Orient des débouchés à leur commerce. Des artisans de Pologne, de

Bohême et de Hongrie avaient pris également la route de la Mongolie et de Cathay : Jean du Plan Carpin, légat du Saint-Siège en Tartarie, fit le voyage avec des gens de Breslau et de Prague, et,

quelques années plus tard, quand Jean de Montecorvino, religieux de l'Ordre des Frères Mineurs, partit pour la Chine, un artisan italien l'accompagnait.

Lorsque Koubilaï-khan, à la suite de ses conquêtes, établit sa cour à Pékin et assura sa domination sur tout l'Empire du Milieu, la barrière que la Grande Muraille opposait aux influences

occidentales cessa d'exister. Tous ces étrangers, savants, religieux, commerçants, artisans, dont il aimait à s'entourer à Karakorum, le suivirent dans sa nouvelle capitale et bientôt la Chine

fut ouverte — pour un temps qui ne dura guère, il est vrai — à l'action extérieure. Nous savons par les récits de Marco Polo de quel crédit les Européens jouissaient auprès de l'empereur mongol

et en quelle faveur ce souverain tenait tout ce qui était d'origine étrangère. Les marchands et artisans qui faisaient route vers la Mongolie poursuivirent désormais leur chemin jusqu'au centre

même du Cathay, et le franciscain Odoric de Pordenone, composant à son retour en Europe la relation de son voyage en Chine et de son séjour à Hang-tcheou qu'il avait visité en 1325, put écrire

ces lignes :

« La cité de Cansay est la plus grande ville du monde ; j'ose à peine donner cette indication ; car il y a tant de gens à Venise qui y ont été. »

Si l'on accorde que les voyages dont le souvenir nous a été ainsi conservé ne sont qu'en petit nombre à côté de tous ceux qui furent entrepris par des marchands ou des artisans demeurés plus

obscurs, on reconnaîtra que certains procédés de l'industrie occidentale, ceux de l'émaillerie en particulier, avaient pu passer en Chine, à travers toute l'Asie, vers la fin du XIIIe

siècle.

2° Les navigateurs arabes ont été les importateurs du cloisonné. Nous avons parlé déjà du

commerce établi entre la Chine méridionale et le monde islamique. L'importance que ce commerce prit, vers le XIVe siècle, donnerait à penser que les émaux des « pays francs » ont été introduits

plutôt par la voie de mer que par la longue route de terre. Nous devons cependant signaler un passage du Ko-kou-yao-loun, ouvrage publié au début du XVe siècle, où il est fait mention de vases

arabes de cuivre émaillé « semblables aux bronzes fa-lan » ; cette distinction tend à faire croire que les fa-lan, aux yeux des Chinois de cette époque, n'étaient pas de provenance arabe, et que,

des deux hypothèses que nous venons de présenter, la première est la plus admissible.

Les émaux dont on se servait et qu'on emploie encore en Chine sont d'une grande variété de nuances : le bleu est obtenu par l'oxyde de cobalt, le rouge par l'oxyde de cuivre et le sulfate

d'argent, le vert par l'oxyde de chrome, le violet par l'oxyde de manganèse, le jaune par le chlorure d'argent, le blanc d'opale par l'oxyde d'étain, le blanc vif par les oxydes d'étain et de

plomb, le noir par un mélange des oxydes donnant dans leurs valeurs les plus intenses le bleu, le vert et le violet.

Ces émaux prennent au feu une certaine translucidité qui leur donne l'éclat chatoyant des

pierres précieuses. Pour les rendre opaques, il suffit de mêler à leur fondant un peu d'émail blanc ; alors, ils absorbent la lumière, éteignent leurs tons et prennent l'aspect plus doux de la

turquoise, du lapis-lazuli, de l'ivoire, etc.

Les Chinois n'ont pas disposé, dès le début, d'une si riche palette. Au commencement de la dynastie des Ming, c'est-à-dire dès les premières années du XVe siècle, les cloisonnés sont de couleur

très foncée : on y trouve surtout des bleus sombres, des jaunes profonds, du violet pensée, des blancs troubles et mats. Il y a aussi parfois des parties de fond laissées nues ou revêtues d'or.

La qualité de la poudre d'émail, quand elle ne se compose pas de pierres fines pulvérisées (améthyste, turquoise, grenat), est souvent imparfaite ; elle se comporte mal au feu et se pique d'une

infinité de petits trous. Vers le milieu du XVe siècle, sous l'empereur King-t'aï, la technique du cloisonné réalise des progrès sérieux : le cloisonnage est moins grossier et permet un décor

plus savant ; les émaux sont d'une qualité plus fine et de nuances plus délicates.

Sous l'empereur Khang-hi, des Thsing (1662-1723), l'art de l'émaillerie atteint à la perfection ; c'est un art robuste et délicat à la fois, créant des œuvres d'un style simple et large, d'un

coloris opulent, d'une exécution forte et originale. Il reste ainsi à son apogée jusque vers la fin du règne de Kien-long (1736-1796). À cette époque, il est capable encore de produire des

chefs-d'œuvre de forme élégante et hardie, de coloration riche et harmonieuse.

Mais après cette longue période d'incomparable éclat, il entre en décadence, et, à partir de

la fin du XVIIIe siècle, il n'est plus qu'une simple industrie, où l'instinct de la décoration et les dons de coloristes des artisans chinois trouvent parfois à se manifester encore, mais où

l'inspiration heureuse, le sentiment délicat des lignes et des nuances, le goût parfait et le style manquent désormais : ici, comme dans tant d'autres branches de l'art, l'abus de la production,

causé par la vogue des cloisonnés en Europe, a exercé la plus fâcheuse influence, et il n'est pas de cloisonné moderne qui puisse soutenir la comparaison des grandes œuvres des XVIIe et XVIIIe

siècles.

II. — Les émaux peints.

Les émaux peints furent mis à la mode, en Chine, au XVIIIe siècle, par les missionnaires européens qui en enseignèrent les procédés aux peintres des ateliers impériaux. Les modèles qui furent

ainsi reproduits d'abord étaient sans doute des émaux de Limoges, à en juger par ceux que l'on retrouve encore chez les marchands de curiosités de Pékin. Mais la direction de ces ateliers ne

demeura pas assez longtemps entre les mains des pères jésuites pour qu'ils aient pu fonder une sérieuse école. Aussi l'art des émaux peints n'a jamais réalisé, en Chine, ce qu'il semblait devoir

y produire, et la technique en demeura toujours imparfaite. Néanmoins, quelques pièces sont d'une coloration délicate et d'une heureuse composition décorative.

*

Lire aussi :

-

Stephen W. Bushell : L'art chinois

-

Ernest Fenellosa : L'art en Chine

- Kiai-tseu-yuan Houa Tchouan [Jieziyuan huazhuan]. Les Enseignements de la Peinture du Jardin grand comme un Grain de Moutarde.