Maurice Jametel (1856-1889)

LA CHINE INCONNUE

Souvenirs d'un collectionneur

J. Rouam, éditeur, Paris, 1886 (quatrième édition), 252 pages

Table des matières

Extraits : La glace jaune - Les bateaux de fleurs - Le dressage du cormoran, le faucon à poisson

PREMIÈRE PARTIE. — LA CHINE DES POTICHES

I. Brocanteurs jaunes. Le Temple de Pékin. — II. Tcheng et ses potiches. — III. Un chapitre d'érudition. Un service de table de Boudha. — IV. Shopping dialogue. L'art de la classification à la

Chine. — V. La valeur d'une potiche est en raison directe de son âge. Les chinoiseries en Europe et en Chine. Zinc et porcelaine.

DEUXIÈME PARTIE. — LA CHINE DES BIBELOTS

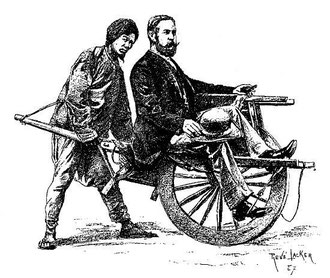

I. Une promenade en charrette. — II. Le marché de Long-fou-seu. — III. Le magasin de l'harmonie et de la perfection réunies. — IV. Les émaux peints chinois et leur histoire. Encore un peu de

truquage. — V. L'ivoirerie chinoise. Jade jaune et amateurs jaunes. — VI. Bronzes jaunes et laque rouge. — VII. Scènes d'intérieur. Des collectionneurs inconnus en Occident. L'encre de

Chine.

TROISIÈME PARTIE. LA CHINE DES BOUQUINS

I. Mon compagnon de chasse. Le Chinois type occidental ou l'occidentalomanie à Pékin. — II. Une promenade en ville. La Porte du Fils du Ciel. Au Moissonneur de moutarde. — III. L'intérieur d'une

librairie pékinoise. Livres et reliures jaunes. — IV. Les précurseurs anonymes de Gutenberg. Un miroir multicolore. — V. Le prunier au flacon d'or. Un Zola jaune. Romantisme et réalisme à la

Chine. — VI. Les livres classiques. Une réputation surfaite. Le catalogue d'un musée fermé au public. — VII. Un marchand d'estampes pékinois. Combien y a-t-il de Rahans. Séductions pékinoises.

—

VIII. Il faut de mauvaises gravures pour un peuple corrompu. Versailles chinois. L'heure de la retraite.

QUATRIÈME PARTIE. LA CHINE DES POISSONS

I. La vie des eaux jaunes. Pêcheurs en plein champ. — II. Sir Robert Hart et les poissons jaunes. La pisciculture en Chine. — III. Huîtres jaunes. L'ostréiculture à Formose. Un peu d'histoire

naturelle. — IV. Science et art jaunes. Un brocanteur cantonnais. Un album de poissons. — V. Le requin à trois femmes. La mangeur d'oiseaux. Un peu d'art culinaire jaune. — VI. Un déjeuner

chinois. Nids d'hirondelles faux et poulet à l'anis. L'holothurie. — VII. Haï-meun. Filets et engins de pêche chinois. — VIII. Le blanc-saut et la pêche au falot. — IX. La glace jaune. — X. Le

sel jaune. — XI. Les petites industries aquatiques. La coopération à la Chine. — XII. En eaux douces. Le faucon à poisson. Son éducation.

CINQUIÈME PARTIE. LA CHINE DES VIVEURS

I. Monsieur Ça va bien. Bouge cantonnais. Une fumerie d'opium. — II. Le passage des bateaux de fleurs. C'est le jour ! — III. Un chapitre interdit aux jeunes filles. Encore les bateaux de fleurs.

C'est la nuit ! — IV. Musique jaune. Apportez les pipes. Déesses chinoises. — V. Un peu de philosophie. Un éventail à deux fins.

Les fabriques de glace artificielle de la Chine en sont encore à imiter presque servilement

les procédés de la nature, et les faibles connaissances scientifiques des manufactureries jaunes ne leur permettent pas de rivaliser avec leurs collègues de l'Occident, qui produisent du froid à

l'aide d'un foyer incandescent, fabriquent de la glace en se servant d'une machine à vapeur. Mais si les fabriques chinoises sont moins extraordinaires que les nôtres, elles occupent cependant

beaucoup plus de place qu'elles et leurs produits, s'il faut en croire les indigènes et les Napolitains , résistent bien plus à la chaleur que ceux que nous fabriquons en Occident. Les rizières

servent de fabrique ; dès que, le froid commence à se faire sentir, on les couvre d'une mince couche d'eau, à l'aide de pompes, opération d'autant plus facile qu'elles sont disposées de façon à

pouvoir être irriguées facilement. Chaque matin, des coolies cassent la couche de glace qui s'est formée pendant la nuit, la portent dans les glacières et remplissent de nouveau les rizières.

Pendant toutes ces opérations, les ouvriers prennent surtout un grand soin d'empêcher les plaques de glace d'être salies par la boue du sol. Quant aux glacières, elles sont construites fort

simplement ; mais leurs dimensions sont souvent considérables, ce qui n'a rien d'étonnant si l'on songe que le climat de Ning-po est généralement si doux qu'il ne faut guère compter plus d'un

hiver sur trois assez rigoureux pour permettre de récolter de la glace. Aussi, pour éviter l'affreuse misère qui accablerait les populations de pêcheurs si, la glace venant à leur manquer, elles

se trouvaient privées du moyen de disposer avantageusement des produits de leur industrie, une loi spéciale à Ning-po oblige tous les propriétaires de glacières à les faire assez vastes pour

pouvoir contenir un approvisionnement de trois ans.

La glacière se compose, d'un vaste quadrilatère entouré d'épaisses murailles de pierres, maçonnées avec de la boue, qui s'élèvent à 6 ou 7 mètres au-dessus du sol. Les deux faces de ces murailles

sont ensuite recouvertes d'une très épaisse couche de mortier fait avec de la boue, et le tout est recouvert d'un épais et léger paillasson formé d'écorces de bambou, supporté lui-même par une

charpente aussi de bambou. Le fond de la glacière est bien irrigué par de petites rigoles qui conduisent au dehors l'eau produite par la fonte de la glace ; cette dernière est ensuite entassée

par couches séparées les unes des autres par des paillassons en paille, à l'aide d'une ouverture prise dans le toit, que l'on bouche hermétiquement dès que le bâtiment est plein. Une ouverture

ménagée dans la muraille, au niveau du sol, sert à extraire la glace au fur et à mesure des besoins. Au printemps, la glace provenant de ces glacières se vend, en gros, sur place, environ 2

francs les 60 kilos ; mais en été les prix augmentent avec l'accroissement des demandes et la diminution des réserves disponibles, et les pêcheurs sont quelquefois obligés de la payer jusqu'à 5

francs les 60 kilos.

Dans le nord, à Pékin et à Tien-tsin, on construit aussi des glacières ; mais ces dernières ne devant contenir que la provision nécessaire pour un été de quatre mois au plus, provision que les

rigueurs de l'hiver permettent de faire avec de gros blocs, les murs en sont peu épais et uniquement faits de terre bien pilée. Dans certains endroits, le fossé qui bordait autrefois toute

l'enceinte de la capitale de l'Empire du Milieu est encore assez bien conservé pour que l'eau s'y accumule pendant la saison des pluies et y gèle pendant l'hiver ; c'est là que les glaciers font

leurs provisions, et les nombreuses glacières de la ville sont en dehors des murs près des fossés. Ces dernières, quoique complètement élevées au-dessus du sol, ne conservent pas moins fort bien

les blocs pendant les chaleurs d'un été durant lequel le thermomètre se maintient souvent pendant plusieurs semaines dans les environs de 40° au-dessus de zéro.

Grâce à elles, les Pékinois peuvent, pendant les jours les plus chauds de l'année, se désaltérer moyennant 1 ou 2 centimes d'une grande tasse de thé glacé, consommé sur le comptoir même d'un

marchand ambulant établi sur l'un des trottoirs des grandes voies de la ville.

Notre cortège file rapidement au milieu du dédale des faubourgs. En avant, les deux porteurs de lanternes de mon ami ; six soldats sur trois rangs ayant pour armes des fouets ; la chaise de mon ami avec ses trois porteurs ; puis, à quelques pas en arrière, mes deux lanternes à moi ; un autre peloton de soldats, et enfin ma chaise, qui ferme la marche.

Cette longue file indienne s'avance rapidement dans le silence et l'obscurité de la nuit, troublés seulement par la respiration haletante des porteurs et la lumière blanche des lanternes qui se balancent en suivant la cadence de la marche. Le tout forme un tableau étrangement diabolique, une descente aux enfers du peuple chinois...

... Nous entrons. Deux lustres de lampes à pétrole, — importation américaine, — répandent un

flot de clarté. Sur les murs, d'innombrables petits miroirs, aux formes bizarres, se renvoient l'un à l'autre la lumière, après l'avoir considérablement augmentée. Puis l'ameublement s'est

transformé.

Il y a, paraît-il, dans ces établissements, deux espèces de meubles, ceux de jour pour les vrais gourmets qui viennent y savourer des nids d'hirondelles ou des holothuries, arrosés d'eau-de-vie à

quatre sous ; ils ne peuvent plus, en général, satisfaire qu'un de leurs penchants, le seul qui survive à tous les autres, la gourmandise ; pour ceux-là, les frais de mobilier sont inutiles ; la

cuisine et son cordon bleu jouent le premier rôle.

Les meubles de nuit ont un rôle plus important ; les viveurs qui s'en servent sont des amateurs exigeants de bonne chère et de bien d'autres choses. Il leur faut d'abord la protection du mur de

la vie privée ; puis des sièges confortables qui facilitent l'extase de l'opium ; une orgie de lumières qui réjouisse leurs sens et leur permette de tout voir ; de la musique pour charmer leur

ouïe, et enfin un cabinet très particulier qui leur permette, en cas de besoin, les douceurs d'un tête-à-tête.

Pour toutes ces raisons, un bateau de fleurs vu de nuit ne ressemble guère à ce qu'il est vu

de jour. Autant l'un est triste, solitaire, autant l'autre est rempli de bruit et de mouvement.

A peine entré, ce qui me frappe, c'est que les deux fauteuils sont remplacés par deux sofas, et sur la table qui les sépare, il y a tout le petit nécessaire d'un fumeur d'opium : pipes, lampes,

aiguilles. Une collation, qui rappelle un peu la zakouska des Russes, nous attend. Il y a là, amoncelées dans des assiettes, des pyramides de fruits confits, dattes, oranges, prunes, des poires

tapées, des pêches séchées, des tranches d'œufs pourris à l'aspect noir, repoussant, mais dont le goût est excellent. A côté, des soucoupes remplies de pépins de citrouilles, de li-tchi

desséchés. Voilà le menu de la partie solide de notre souper. Quant à la partie liquide, elle est formée d'abord par le thé, qui y joue le rôle de notre mâcon ordinaire ; puis, comme extra, de

l'eau-de-vie de riz parfumée à la rose et du Champagne sec.

Nous nous mettons à table, à la romaine, couchés sur les sofas. Deux jeunes filles aveugles viennent s'asseoir sur deux tabourets, à l'autre extrémité de la pièce. L'une tient une guitare fort

semblable à la nôtre, moins la sonorité, car sa boîte harmonique n'est formée que d'une épaisse planche de sapin, et ses cordes sont en soie. L'autre chante en s'accompagnant sur un violon, — je

ne l'appelle ainsi que parce que par le son il ressemble beaucoup à cet instrument. Quant à la construction, elle est bien différente. Un tube creux en bambou, long de 10 centimètres et d'un

diamètre moitié moindre, dont l'une des extrémités est bouchée par un morceau de peau de requin bien tendue ; voilà la caisse harmonique. Sur ce tambour en miniature est fixé, perpendiculairement

à sa longueur, un bâton rond, d'un demi-mètre : voilà le manche. A son extrémité supérieure, ce manche rustique est percé de trois trous, en file indienne, dans lesquels s'enfoncent trois

chevilles qui retiennent les trois cordes en boyaux de l'instrument ; l'autre extrémité de ces dernières est fixée sous la caisse, après avoir traversé la surface en peau de requin dont elle est

séparée par un chevalet minuscule formé d'un morceau d'allumette.

Comme ensemble, cette production des Stradivarius jaunes ressemble bien plus à une grande cuillère de bois qu'à un instrument de musique.

Quant à l'archet qui fait chanter ce violon chinois, il est aussi simple que ce dernier. C'est un petit arc de 50 centimètres de longueur, dont la corde est formée d'une vingtaine de crins.

Ordinairement, il fait corps avec le violon, dont les cordes passent au travers des crins.

Une fois assises, les pauvres aveugles commencent leur concert. Le rythme de l'air qu'elles jouent est monotone ; le timbre de la guitare est sourd, tandis que le violon est plutôt criard. Mais

ce qu'il y a de plus vraiment chinois dans tout cela, c'est la voix de la chanteuse : une voix nasillarde qui se maintient toujours dans les tons élevés. En l'entendant, on croit assister aux

exercices d'un ventriloque. Et cependant, les Chinois goûtent fort cette façon d'émettre la voix, et pour eux, apprendre à chanter, c'est s'exercer à produire cette voix de ventriloque. Deux

heures après notre entrée dans le bateau de fleurs, X.... avait tout à fait jeté par-dessus les moulins son calme mandarinique. Le Champagne, la chaleur et le bruit avaient exercé leur influence

sur son cerveau. A notre arrivée, je l'avais prié de ne point se gêner et de fumer tranquillement une pipe d'opium, si le cœur lui en disait. Cette proposition avait été reçue presque avec

colère. Lui qui était la sobriété même, comment pouvais-je avoir l'idée de lui tenir un pareil langage ! Maintenant, les vapeurs du Champagne avaient bien modifié ses idées. Il se fit apporter

pour un taël (7 fr. 50) d'opium et se mit à fumer. De mon côté, pour le mettre à son aise, je me fis apporter une de ces pipes en bronze, au fourneau grand comme un dé d'enfant, et dont la fumée

ne vous arrive qu'après avoir traversé un réservoir d'eau froide.

Mais ces deux pipes firent entrer en scène deux nouveaux personnages. Apportez les pipes,

dans le jargon des bateaux de fleurs, correspond au légendaire « envoyez langoustes » d'un trop joyeux préfet du second empire. Les deux pipes nous furent apportées, non par le garçon qui nous

servait, mais par deux jeunes déesses, venues d'un de ces établissements que la police aussi bien que la morale chinoise tolèrent fort bien.

Vous allez peut-être trouver, chers lecteurs, que l'apparition des déesses se fait d'une façon fort brutale, tout à fait à la chinoise. Mais détrompez-vous, la luxure jaune sait fort bien sauver

les apparences jusqu'aux dernières limites.

Les deux jeunes filles forment les compléments presque indispensables des pipes. Pour l'opium, ce sont elles qui prennent, à l'aide d'une longue épingle, une petite boule d'opium grosse comme un

grain de millet dans le paquet, qui chauffent cette petite boule, en la tournant lentement, sur la lampe à alcool, et enfin qui la déposent dans le fourneau de la pipe, où le fumeur la consomme

en une ou deux bouffées.

Pour le tabac, c'est à peu de chose près le même travail. La jeune fille bourre d'une petite boule de tabac, qu'elle forme avec ses doigts, le fourneau microscopique, terminé par un long tube qui

s'enfonce dans le réservoir à eau. Puis, elle allume avec une baguette de papier, et en une bouffée tout le résultat de son travail est évaporé en fumée. Alors elle retire le fourneau, souffle

dedans pour en faire sortir la cendre, et recommence à bourrer. Tout cela se fait si rapidement que leur besogne est loin d'être une sinécure et, sans elles, il serait impossible de savourer, en

même temps, un bon souper et une bonne pipe, tant cette dernière donne de travail pour son entretien.

Pendant que nous fumons et mangeons, les deux musiciennes continuent leur concert. Leur physionomie reste impassible. Le bruit de leurs instruments les empêche d'entendre une conversation digne

d'un corps de garde ; leurs yeux, clos pour toujours à la lumière, ne voient point les poses plus ou moins risquées d'un groupe formé par X.... et son allumeuse de pipes, etc.

L'opium aidant, la plus grande intimité ne tarde pas à s'établir entre ces deux personnages ; c'est un échange délicieux d'agaceries à la chinoise que tout bon sujet du Fils du Ciel a appris par

cœur dans des albums ad hoc, où les gravures sont si expressives qu'elles n'ont point besoin de commentaire. La galanterie jaune est, comme la philosophie de même couleur, une chose immuable,

conservée avec respect par des générations successives d'hommes qui croiraient commettre un sacrilège s'ils y changeaient quoi que ce soit. Seulement, la philosophie a un père, Confucius, tandis

que les Chinois pourraient appliquer à la galanterie ce que Voltaire a dit des beaux-arts et des maux que Vénus distribue avec tant de largesse parmi ses adorateurs : on ignore quel en a été

l'inventeur.

X...., qui parle un anglais fort pittoresque, autant d'accent que d'expressions, me prend à témoin de la gentillesse de son partenaire.

— Quelle charmante machine bien vivante !

Je conclus de cette exclamation que l'opium donne de l'animation, même à un mannequin habillé.

Plus il fume et plus son enthousiasme s'accroît.

— Quel teint ! Quelle bouche !

La figure est une vraie façade de plâtre, tant elle est couverte de poudre de riz. La bouche est une raie rouge tracée au carmin sur une devanture blafarde.

Du train où il va, il finira bien certainement par trouver d'adorables petits petons dans ces moignons informes, semblables au bout d'une jambe de bois, qui sont les pieds d'une élégante

chinoise. Mais avant qu'il en arrive là, sa déesse l'entraîne dans la pièce du fond où se trouve sans doute son autel, et où les profanes comme moi ne sont point admis.

Les Chinois appellent le cormoran Yu-ing, c'est-à-dire faucon à poisson, et ils prétendent que la province du Tché-Kian produit ceux qui sont les plus faciles à dresser. Ils recueillent avec soin

les œufs de la première ponte des cormorans femelles, qui a lieu ordinairement au mois de février, et ils les font couver par des poules, le cormoran ayant, disent-ils, un amour maternel fort peu

développé. Les jeunes sortent de leurs coquilles, après un mois d'incubation, dans un état de faiblesse telle qu'ils ne peuvent se tenir sur leurs pattes et que la moindre atteinte du froid

suffît pour les tuer. Pour cette raison, ils sont, dès leur naissance, placés dans des paniers garnis de ouate, dont la température est maintenue assez élevée au moyen de la chaleur artificielle.

On les y nourrit à l'aide de pilules faites de gousses de haricots et de chair d'anguille finement hachée. Un mois après leur naissance, les jeunes cormorans commencent à se couvrir de plumes, et

ils sont alors nourris seulement avec de la chair d'anguille. Enfin, à la fin du second mois, on se met à les nourrir avec des petits poissons qu'on leur jette, sans leur faire subir aucune

préparation. A ce moment, ils valent déjà sur le marché 25 francs environ la paire. Dès que les jeunes cormorans ont achevé leur croissance, c'est-à-dire cinq mois environ après leur naissance,

on leur attache à la patte une ficelle dont l'autre extrémité est fixée sur un piquet, au bord d'un cours d'eau ou d'un étang. Le dresseur les pousse alors à l'eau avec un bâton, tout en sifflant

un air qui devient pour les jeunes animaux le signal « de la mise à l'eau ». Il leur jette alors de petits poissons sur lesquels ils s'élancent avec d'autant plus de voracité que, pendant toute

la durée du dressage, on leur donne fort peu de nourriture. Ensuite le dresseur, se met à siffler un autre air, qui est pour le cormoran le signal de « la retraite » ; et, pour le leur faire

comprendre, en même temps qu'il siffle, il tire sur les ficelles qui sont attachées à leurs pattes, ce qui les force à revenir à terre. Après deux ou trois mois de semblables leçons, répétées

chaque jour plusieurs fois, on peut commencer à les exercer sur un bateau de la même manière que sur terre : ce n'est qu'après une autre période d'un mois d'exercice sur une embarcation que les

jeunes cormorans peuvent pêcher sans le secours de la ficelle. Cependant il existe parmi les cormorans, comme parmi les hommes, des êtres plus ou moins doués. Ainsi il en est qui savent fort bien

pêcher avant les deux mois d'entraînement, tandis que d'autres au contraire sont incapable de pêcher, même après cette période, et sont condamnés à aller finir leur existence dans le pot-au-feu

du dresseur. Les sujets qui ont achevé leur éducation valent en général 30 à 35 francs la pièce, lorsqu'ils sont mâles, la femelle ayant toujours une moins grande valeur, parce qu'elle est plus

faible et pêche par conséquent beaucoup moins vite.

Les cormorans dressés sont employés sur les bateaux. Tous les matins on leur sert un très maigre repas de poissons, et, après qu'ils ont mangé, on entoure la naissance de leur cou d'un collier de

chanvre ; puis on les fait pêcher pendant toute la durée de la journée, en divisant leur temps en périodes de trois heures de travail, séparées par une heure de repos. Le soir venu, le maître

détache les colliers de chanvre de ses employés, et se met à les gaver. Pour cela faire, il introduit de force dans leur bec une poignée de petits poissons, une grosse pilule de gousses de

haricots, puis, une autre poignée de petits poissons, et ainsi de suite, en ayant soin de pousser tout cela dans le gosier de l'animal aussi loin que possible à l'aide de la main.

Les pauvres cormorans ne peuvent malheureusement servir leur maître que pendant un nombre d'années fort restreint ; dès leur quatrième année, ils commencent à perdre leur plumage, ce qui annonce

le commencement de leur vieillesse, car ils meurent presque toujours avant six ans. Cette mort prématurée tient-elle au régime auquel ils sont condamnés, ou bien vient-elle d'une loi inexorable

de la nature qui condamne toute chose utile à n'avoir qu'une existence fort courte ? C'est ce qu'il m'a été impossible de savoir ; les Chinois, fort peu observateurs de leur nature, n'ayant pu me

fournir aucun renseignement au sujet de la longévité des cormorans qui vivent à l'état sauvage.