Maurice d'Irisson, comte d'Hérisson (1839-1893)

JOURNAL D'UN INTERPRÈTE EN CHINE

Ollendorf, éditeur, Paris, 1886 (troisième édition), 442 pages.

Voir aussi, sur l'expédition franco-anglaise de 1860 et le pillage du palais d'Été :

Lucy, Lettres intimes sur la campagne de Chine en 1860 ; Montauban, L'expédition de Chine de 1860.

-

"J'attendais mes galons de brigadier lorsque le vaguemestre me remit une lettre :

« Vous m'avez été chaudement recommandé. Je sais que je puis compter sur vous. Vous remplirez donc près de moi les fonctions de secrétaire particulier. Vous serez spécialement chargé de transcrire, sur les registres fermés, la correspondance confidentielle du ministre de la Guerre. Enfin, comme le général en chef des forces anglaises ne parle pas le français, et que, de mon côté, je ne parle pas l'anglais ; comme aucun des officiers de mon état-major ne connaît cette langue, — vous aurez à me servir personnellement d'interprète. Emportez tout ce qui vous sera nécessaire en campagne : cantines, selles, brides. Vous aurez à me suivre chaque fois que je monterai à cheval. Nous quitterons la France dans les premiers jours de janvier. » Général de Montauban.

Adorer les voyages et recevoir l'ordre de se préparer à partir pour la Chine ! Avoir été, pendant sept mois, un simple numéro matricule, et s'entendre tout à coup traiter de « Monsieur » par un général de division ! Quel rêve pour un gamin de moins de vingt ans ! Je m'en allai ravi de mon sort, ravi de mon général, ravi de l'existence."

-

" J'avouerai ici avec une humilité profonde qu'en arrivant à Hong-Kong, si je savais très bien que j'allais me battre contre la Chine, j'ignorais absolument pour

quelles raisons, et je parie que bien peu de personnes en France en savaient plus que moi. C'est que la diplomatie chinoise est tellement entortillée, les questions qui se traitent entre

l'empire du Milieu et l'Europe sont tellement embrouillées, qu'on arrive rapidement à ne plus savoir au juste ce qu'on demande à la Chine ni ce qu'elle refuse. Quand les diplomates ne

comprennent plus rien à leurs grimoires, ils se retirent pour laisser passer les militaires. Ceux-ci tirent des coups de fusil, des coups de canon, démolissent des forts, coulent des jonques,

mènent un tel tapage, accumulent tant de ruines, que l'empereur de Chine, le Fils du Ciel, envoie des plénipotentiaires demander la paix. On recommence à discuter. Les militaires rentrent

chez eux. Au bout de dix ans, les diplomates ne sont point tombés d'accord, ou bien s'ils sont tombés d'accord, la Chine n'a point exécuté les traités convenus. On rappelle les militaires,

qui recommencent.

Et c'est toujours ainsi.

En 1860, cela durait depuis vingt ans seulement, puisque la première guerre entre la Chine et l'Europe date de 1840."

Extraits : Impressions chinoises - La bataille de Pa-Li-Kao - Le pillage du palais d'Été

Feuilleter

Télécharger

Je m'étais lié avec un petit mandarin, parent éloigné de mon vieux professeur de chinois,

qui habitait la ville chinoise. Le pauvre homme était fumeur d'opium, et l'abus de cette drogue avait déjà produit chez lui les premiers symptômes de la phtisie. Quand il n'était pas absorbé par

son vice, ou secoué par sa petite toux sèche, c'était un assez bon diable, jovial et prêt à rendre service. J'allais le voir au moins trois fois par semaine. Il me servait en quelque sorte de

répétiteur et m'initiait aux pratiques de la vie chinoise. La première de ces pratiques qu'il ait essayé de m'inculquer fut naturellement son opium ; je me montrai docile et je fumai quelques

pipes. Mais je manquai de persistance, et après m'être procuré quelques nausées et de forts maux de tête, j'abandonnai la partie. Il en est de l'opium comme du tabac et un peu comme de tout le

reste : les commencements sont durs ; pour arriver au bien-être, il faut commencer par souffrir. Je ne m'entêtai point, et je crois même que j'ai prolongé un peu l'existence de mon Chinois, car

toutes les fois que j'arrivais et que je le trouvais en tête à tête avec sa pipette et environné de nuages acres comme un volcan mal éteint, je le bousculais, je l'arrachais à ses rêves

stupéfiants, de gré ou de force je l'entraînais à travers la ville, m'initiant, grâce à lui, à toutes les roueries du commerce chinois, et pénétrant tous ces petits mystères de la vie intime que

les Européens n'ont généralement pas le temps d'étudier ni même de soupçonner.

J'ai assisté, avec lui, à toutes sortes de cérémonies de famille, où les joies et les douleurs étaient mesurées d'avance par les rites chinois, et par des coutumes archi-séculaires. J'ai même

figuré dans un cortège nuptial, j'ai fait partie de la noce de sa propre nièce, Mlle Cho-San, c'est-à-dire Mlle « troisième née ». Les filles en Chine n'ont dans les familles qu'un numéro

d'ordre. Seulement elles se rattrapent sur les surnoms. Et la jeune mariée répondait à l'appellation de Tien-Roua, Fleur du ciel, tout simplement.

Elle avait seize ans. C'était une élégante, une véritable petite gommeuse ; ses pieds n'avaient pas dix centimètres de long. En revanche, deux ongles de sa main gauche étaient certainement plus

allongés que ses pieds, et pour ne pas les casser, elle les tenait continuellement enfermés dans de petits étuis d'argent. Les lettrés qui cultivent également leurs ongles et qui ne sont pas

assez riches pour s'offrir l'étui d'argent, le remplacent par un morceau de bambou.

Il va sans dire que ces habitudes déroutent un peu les Européens qui seraient tentés d'exprimer leur sympathie aux jeunes personnes chinoises d'après la mimique traditionnelle. Le jeu du pied

sous la table ne serait pas apprécié, car la moindre pression sur la petite mule de satin ferait jeter un cri de douleur à la belle. Quant à la main furtivement et nerveusement serrée, il faut

encore y renoncer, vous lui broieriez les ongles.

Mlle Tien-Roua n'était pas jolie, jolie ; mais elle avait une certaine grâce et beaucoup de charme. Elle était simpatica, comme disent les Italiens. Si elle n'avait pas eu la manie d'embellir la

nature, elle aurait eu un assez joli teint, malgré ces teintes de cire assez communes chez les Chinoises, et provenant probablement du supplice perpétuel des petits pieds. Mais sa peau aurait

rendu des points à celle d'une diva d'opérette, car depuis l'âge de huit ans, ainsi que toutes ses compagnes, elle s'enduisait consciencieusement de blanc et de rouge.

Son oncle m'apprit que, dans son enfance, elle avait été couronnée pour son adresse au jeu du volant. Toutes les gamines chinoises se livrent avec passion à ce jeu du volant. Seulement elles

n'ont pas de raquette, et c'est sur leur petit pied qu'elles reçoivent le léger bouchon garni de plumes, qui voltige comme un papillon dans un frou-frou soyeux au milieu des éclairs du satin.

C'est à la fois gracieux, comique et un peu attristant, que de voir ces bambines courir ainsi sur leurs pieds de chèvre pour empêcher le volant de toucher terre.

Mlle Tien-Roua épousait un entrepositaire de sel ; son futur était riche. Ce dernier détail n'était point sans importance pour elle, car, en Chine, comme en Angleterre du reste, les femmes ne

reçoivent pas de dot.

Le jour du mariage, je me rendis de bonne heure chez mon ami Kien-Yen et nous arrivâmes dans la maison de la mariée au moment où sortait des appartements du rez-de-chaussée un palanquin chargé de

dorures et de dragons, hermétiquement fermé et tout à fait impénétrable. Quatre porteurs s'en emparèrent ; tous les invités groupés dans la cour se formèrent en cortège.

Deux bourreaux, — en Chine on met les bourreaux à toutes les sauces, il n'y a pas de bonne fête sans eux, — deux bourreaux, vêtus de rouge et coiffés du traditionnel chapeau pointu, ouvraient la

marche. Derrière eux, s'avançaient des joueurs d'instruments, une petite fanfare locale, puis les domestiques de la maison et les futures servantes de la jeune femme. Celles qui avaient veillé

sur son enfance entouraient le palanquin et portaient ce que nous appellerions chez nous la corbeille, c'est-à-dire les présents offerts à la mariée.

Après les domestiques, la famille. L'un des parents, le plus considérable, tenait à la main la clef du palanquin. C'était lui qui, d'après les rites, était garant, vis-à-vis de la famille du

mari, de la virginité de la fiancée. C'était lui qui devait remettre solennellement la clef symbolique à l'heureux époux.

Il s'acquitta gravement de cette fonction lorsqu'on fut arrivé à la maison du futur, qui attendait, entouré de sa famille. L'époux donna un tour de clé, tira sa femme du palanquin et la présenta

à ses parents, en se prosternant avec elle devant eux. Puis ils mangèrent quelques fruits, burent l'un après l'autre à une même coupe dans laquelle le vin nuptial avait été versé... Ils étaient

mariés.

Selon l'usage il y eut un très beau et très long repas. Les Chinois mettent leur amour-propre à ne reculer devant aucune dépense en ces circonstances, et ils se ruineraient plutôt que de laisser

dire aux voisins que les choses n'ont pas été bien faites. Je connais des Français qui sont de très bons Chinois sur ce chapitre. Les hommes mangent ensemble avec le marié, les femmes dînent

entre elles avec la mariée. Pendant le trajet, pendant le repas, tout le temps, on tire des boîtes et on frappe à tour de bras sur des gongs ; c'est un charivari épouvantable, un sabbat

infernal.

Le hasard voulut que le lendemain du jour où j'avais offert mes compliments à Mlle Tien-Roua, je fusse témoin d'une autre cérémonie qui faisait une sorte de pendant funèbre au mariage. J'avais vu

entrer une jeune femme en ménage, j'assistai aux préparatifs du départ d'une jeune veuve pour un monde meilleur.

Ce jour-là, j'étais allé chasser avec mon mandarin, de l'autre côté de la ville, dans une vaste plaine où foisonnaient faisans et lapins. Dans le Céleste empire on n'enterre pas les morts comme

partout ailleurs. Les familles riches conservent les leurs dans une chambre funéraire qui prend le nom pompeux de salle des ancêtres ; d'autres suivent l'exemple de Confucius, qui, le premier,

fit élever un tumulus sur son cercueil. D'autres enfin, — ce sont les plus nombreux, — ne font pas tant de façons, et se débarrassent de leurs parents défunts par un procédé tout à fait sommaire.

Ils apportent le cercueil dans le champ qui leur appartient ou qu'ils ont affermé, et le déposent pieusement sur la surface du sol.

La rosée, la pluie et le soleil travaillent successivement et percent bientôt à jour la boîte funèbre. Cela fait d'excellents terriers pour les lapins. Lorsqu'on chasse avec un bon chien, quand

on le voit tomber en arrêt, il y a mille à parier contre un que c'est devant un cercueil. La chasse, dans ces conditions, n'est pas d'une gaieté folle, mais elle est originale. On ne s'expose pas

à tirer sur ces dépouilles, car dans ce cas, les Chinois qui circulent ou travaillent dans le voisinage crient comme des brûlés. On est donc obligé d'engager son chien, comme on dit en langue

cynégétique, « à bourrer la bête ».

Le lapin, avant de se décider à sortir sous le nez du chien, va et vient dans sa cachette, et l'on entend un bruit d'os remués des plus étranges. Enfin Jeannot prend son parti et déboule par une

ouverture quelconque, chassant généralement devant lui une côte, un tibia, un os du crâne ou une mâchoire. Les faisans sont plus délicats, et ils choisissent de préférence le voisinage des

cercueils récemment apportés. Ces bêtes ne craignent pas de se régaler de chair humaine.

Qu'on ne m'accuse pas de pousser au noir le tableau. Il est photographié. Les premières parties de chasse vous donnent un petit frisson. Puis on s'y fait. L'homme s'habitue à tout, même à vivre

dans les cimetières, et la Chine n'est pas autre chose qu'un cimetière colossal.

Donc je revenais de chasser au milieu de tous ces cercueils, lorsqu'en rentrant en ville, je croisai une procession bizarre et comme je n'en avais jamais vu.

Elle s'avançait avec lenteur, et tous ceux qui la composaient avaient une mine grave, réfléchie, lugubre. Il y avait d'abord les deux inévitables bourreaux, puis des musiciens, puis des gens

habillés de toile grise grossière. On eût dit des moines, avec le capuchon qui leur couvrait la tête et le grand manteau qui cachait leurs vêtements. Le sarreau à capuchon de toile grise est

usité dans les enterrements, et tous les parents des morts s'en revêtent. Jadis, chez nous, une coutume analogue existait, et ceux qui ont étudié leur vieux Paris, savent que le cimetière des

Innocents était bordé de maisons ou des industriels, costumiers de la Mort, louaient aux amis des défunts la livrée funèbre.

Les gens ainsi habillés portaient, qui des parasols, qui de petites pagodes, qui des cassolettes de parfums, qui des banderoles. Derrière ce premier groupe et séparé de lui par un troisième

bourreau, s'avançait un autre peloton costumé de même. Ceux qui le composaient élevaient en l'air, au bout de longues perches, des figures d'animaux variés et invraisemblables. On aurait dit un

enterrement. Seulement il n'y avait pas de cercueil, et à la place qu'il aurait dû occuper, apparaissait une chaise à porteurs de mandarin de haut rang, entourée de nombreux domestiques des deux

sexes et suivie d'une foule de femmes. Tout ce monde était également enseveli sous la toile grise. Dans la chaise était assise une jeune femme, bien vivante, habillée de rouge et coiffée d'une

sorte de diadème bleu. Les dentelles et les broderies d'or se détachaient sur le satin rouge de sa toilette.

Kien-Yen me poussa du coude et m'engagea à regarder attentivement la jeune femme. Lorsque la chaise eut passé :

— Cette jeune femme, me dit-il, est une veuve sans enfants. Tous ses parents sont morts. Elle est seule ici-bas, et cette procession a pour but d'inviter tous ceux qui la rencontrent à venir

assister à son suicide. La lune prochaine, à pareil jour, elle se pendra.

La malheureuse se pendit en effet au jour fixé, tranquillement, simplement, et assista aux préparatifs de sa pendaison avec un calme complet et une sérénité parfaite. C'était vraiment

dommage.

On allait marcher en avant. Mais, cette fois, vers l'inconnu, sans but diplomatique, puisque

les négociations étaient rompues et les négociateurs disparus. On allait, qu'on me passe l'expression, cogner pour cogner, et cogner jusqu'à ce que les Chinois demandassent grâce.

Le rôle des diplomates n'avait pas été très brillant jusque là, et le personnel de la mission portait l'oreille un peu basse. Lord Elgin et le baron Gros étaient aux petits soins pour leurs

généraux respectifs. C'étaient des « mon cher général » succédant aux « monsieur le général » de jadis.

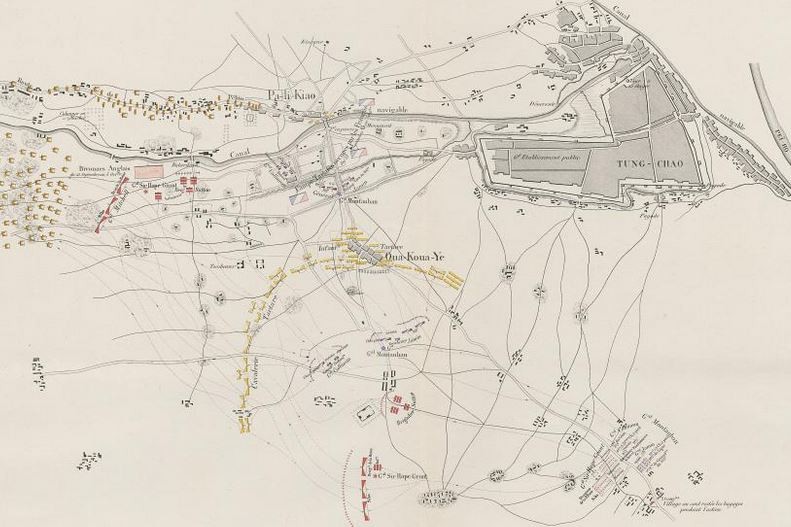

On tenta quelques reconnaissances, on réunit des renseignements, on interrogea des habitants, et on acquit la certitude que l'armée tartare, défaite à Chang-Kia-Wan et renforcée de nouvelles

troupes fraîches, s'était massée à quelques kilomètres de là, au pont de Pa-Li-Kao. Le pont de Pa-Li-Kao est une très belle construction en pierre et en marbre, qui fait communiquer les deux

rives du canal impérial joignant Tang-Tché-Ou à Pé-Kin. Il tire son nom de la distance qui le sépare de la première de ces deux villes, dont il est distant de huit lis. Le lis est une mesure de

longueur chinoise qui équivaut à peu près à 500 mètres. Pa-Li-Kao veut dire « pont de huit lis ».

Il y avait là une armée qu'on évaluait à 50.000 hommes. Le prisonnier qui nous donna ce renseignement ajouta qu'il avait vu des Européens ligotés et couchés dans des charrettes qu'on dirigeait

sur Pé-Kin.

Une grande bataille était donc imminente, et il était probable que nous allions avoir sur les bras tout ce qui restait de troupes régulières au Fils du Ciel.

Voici en quels termes le général de Montauban, après avoir arrêté ses dernières dispositions avec ses alliés, annonça au ministre de la Guerre son mouvement en avant :

« Nous avions à 5 kilomètres en avant de nos bivouacs de Chang-Kia-Wan la grande ville de Tang-Tché-Ou, de 400.000 âmes, qui est reliée à Pé-Kin par une voie de 12 kilomètres, ouvrage des

anciennes dynasties. Cette route traverse, au village de Pa-Li-Kao et sur un grand pont de pierre, le canal qui joint le Pé-Ho à Pé-Kin. Nous résolûmes de négliger Tang-Tché-Ou, où il n'y avait

plus un seul soldat, et de nous porter sur ce pont, que nous savions occupé, en avant et en arrière, par les camps du Sen-Ouan. »

Le 21 septembre au matin, on fit le café dès l'aube et on leva le camp par une matinée claire, gaie, un peu fraîche, estompée de brouillards légers flottant sur les eaux et sur les champs,

au-dessus desquels on devinait les joyeux rires du soleil.

Nous n'avions ni cartes ni plans. On savait que le canal menait à Pé-Kin, et que le pont gardé par l'ennemi était jeté dessus. On se guidait donc sur le canal.

La campagne était ravissante. Des prairies semées de bouquets de grands arbres, un admirable endroit pour se battre.

Le général de Montauban disposait de 5.000 baïonnettes, plus sa petite artillerie. Les Anglais avaient à peu près le même effectif, un peu moins de fantassins, mais de la cavalerie.

Les Français avaient choisi leur ordre de marche. Ils avaient pris la droite, à l'extrémité de laquelle marchaient le général en chef et son état-major. À notre gauche était la brigade Jamin ;

entre la brigade Jamin et les Anglais, la brigade Collineau qui fournissait l'avant-garde.

Puis venaient les Anglais. Ils devaient, eux, faire un mouvement tournant, traverser le canal sur un pont de chevalets à une lieue au-dessus de l'ennemi, et l'attaquer par le flanc pendant que

nous l'aborderions de front.

Lorsque nous arrivâmes à quatre kilomètres du pont, nous l'aperçûmes qui détachait en blanc sur la campagne ses arches très élevées. La plaine était en outre parsemée de tombeaux de mandarins

construits sous les grands arbres.

Nous vîmes tout d'abord une masse énorme de cavalerie tartare, qui venait tranquillement à nous, en ordre et au petit trot. Elle avait tout à fait bon air et évoluait avec régularité par groupes

séparés. Les chevaux paraissaient vigoureux.

Dans les intervalles de ces groupes de cavalerie, on distinguait parfaitement de l'infanterie postée dans une sorte de camp retranché, et enfin, dans les massifs d'arbres, on commençait à

apercevoir quelques batteries assez habilement dissimulées sous bois.

Ce qu'il y avait de particulier et de saisissant, c'est qu'on n'entendait pas le moindre commandement. Toutes les évolutions étaient indiquées par des bannières, que l'on faisait mouvoir de haut

en bas, à gauche, à droite, comme des signaux de marine.

Les premiers escadrons arrivèrent au trot jusqu'à cinquante mètres de nos lignes de tirailleurs, et furent reçus par un feu nourri qui culbuta des chevaux du premier rang et produisit un certain

flottement dans la masse et un peu de désordre.

Les bannières s'agitèrent un peu plus vite, les positions furent rectifiées, et la cavalerie, obliquant sur sa droite, chercha visiblement à tourner la gauche de Collineau, et à entrer dans un

créneau laissé vide entre lui et les Anglais, qui s'étaient séparés de nous pour effectuer leur mouvement.

Heureusement que Collineau ne perdait jamais la tête, et nous eûmes la satisfaction d'entendre en quelques instants sa brigade s'allumer comme un volcan. Son artillerie mitraillait, son

infanterie faisait des feux de salve terribles, en avant, en flanc, pour arrêter ce débordement d'hommes et de chevaux. Il en vint à bout, au moment où nous étions obligés de tenir ferme contre

un mouvement semblable, car l'autre aile de la cavalerie tartare cherchait à nous déborder à droite.

L'armée entière était menacée d'un enveloppement très régulièrement dessiné.

Le général en chef suivait de l'œil cette marée à cheval.

Nous avions avec nous la batterie d'artillerie commandée par le capitaine Dispot. Le colonel Schmitz lui avait indiqué un emplacement favorable d'où elle devait arrêter tous ces cavaliers. Nous

attendions avec une certaine anxiété ses premiers obus, car, sous le feu de nos fusils, les pelotons désagrégés se reformaient et revenaient plus nombreux. Comme elle tardait à ouvrir le feu,

j'entendis à côté de moi un commandant qui disait tranquillement au colonel Schmitz :

— Demain, nous garderons tous les troupeaux de San-Ko-Li-Tsin.

Le commandant qui parlait ainsi est, au moment où j'écris ces lignes, ministre de la Guerre. Il s'appelle Campenon.

Et peu s'en fallut que sa prédiction ne se réalisât.

Si l'artillerie chinoise avait été à la hauteur de la cavalerie, nous restions tous dans cette jolie plaine. Heureusement, soit que nous eussions attaqué les Chinois de plus près qu'ils n'avaient

calculé ; soit qu'ils n'eussent à leur disposition que les pointeurs des forts de Ta-Kou, à qui nous avions généreusement accordé une liberté qu'ils s'empressèrent d'utiliser pour rallier le

Sen-Ouan, tous les boulets nous passaient par-dessus la tête ; de sorte que la situation, si elle était effrayante, n'était pas meurtrière.

Le colonel de Bentzmann, qui commandait l'artillerie, nous donna bientôt de ses nouvelles. Il fit tirer d'abord quelques obus à fusées dont on avait diminué la trajectoire, de telle façon

qu'elles arrivèrent en rasant la terre, et éclatèrent dans les jambes des chevaux. Le désordre commença. Comme l'infanterie chinoise accourait au secours de sa cavalerie, la batterie Dispot

commença à envoyer une telle quantité d'obus, qu'on put voir de véritables sillons creusés dans cette masse grouillante d'hommes et de chevaux. Un mouvement de retraite accentué commença à se

dessiner, et la cavalerie reflua vers le pont, réparant toutefois peu à peu son désordre.

À ce moment, Montauban fit sonner la charge dans les deux brigades, et toute l'armée française s'élança en avant dans la direction du pont. Il était défendu par dix pièces de canon, qui tiraient

sans plus de succès que les autres batteries, et dont les boulets passaient tous au-dessus de nous. En même temps le petit escadron d'escorte chargeait à fond de train.

Cette bataille faisait l'effet d'un rêve. On marchait, on tirait, on tuait, et personne n'était touché, ou presque personne.

Les servants des dix pièces qui défendaient le pont se firent tous tuer l'un après l'autre sur leurs canons par les chasseurs du 2e bataillon.

Il y avait à l'entrée du pont un Tartare de taille gigantesque, une sorte de porte-fanion du généralissime. Il tenait une immense bannière jaune à caractères noirs, qu'il inclinait dans toutes

les directions. C'était la bannière du Sen-Ouan, et sur elle tous les yeux des chefs étaient fixés, car elle transmettait les ordres à toute l'armée chinoise.

Déjà l'ennemi est en pleine retraite, déjà le champ de bataille, le pont lui-même qu'a défendu l'élite de l'armée, sont jonchés de cadavres, et ce Tartare est toujours là, seul, abandonné de

tous, et transmettant probablement les derniers ordres du Sen-Ouan. Les balles, les obus sifflent et ronflent autour de lui, il reste imperturbable. Son courage nous paraît sublime, et Montauban

ne peut s'empêcher de dire :

— Ah ! le brave homme ! je voudrais bien qu'on ne le tuât pas. Mais pourquoi diable ne s'en va-t-il pas avec les autres. Sauvez-le !

Quelques soldats se précipitent en avant pour essayer de le faire prisonnier. À ce moment, la mitraille qui le respectait depuis une demi-heure, comme pour nous donner le temps de graver dans nos

mémoires son héroïque silhouette, l'atteint, le fauche, l'anéantit. La grande bannière s'envole, emportant à sa hampe le bras crispé qui la soutenait. L'homme est dispersé, si l'on peut

s'exprimer ainsi.

Le pont avec ses dix pièces de canon était enlevé. Les derniers escadrons tartares tout à fait débandés, cette fois, disparaissaient déjà à l'horizon. Il était trois heures du soir. La bataille

durait depuis huit heures du matin.

Enfin, après avoir fait une dizaine de fois les deux milles annoncés par nos guides, l'armée

française arriva à Haï-Tien au moment où le jour commençait à baisser.

De même que Versailles est un appendice du palais du grand roi, de même Haï-Tien est une dépendance du palais d'Yuen-Ming-Yuen.

Une grande route dallée en granit conduit directement au palais, traversant, deux cents mètres avant d'y arriver, un pont monumental jeté sur un canal ; elle se transforme alors en une avenue

plantée d'arbres séculaires, bordée par les maisons qu'habitent les mandarins de la cour lorsque le Fils du Ciel daigne se manifester à la terre, en son palais d'Été.

Les premières compagnies firent halte devant le palais, et toute l'armée se trouva bientôt massée sur la grande place qui servait de cour d'honneur et qui a, à peu de chose près, les dimensions

de la place d'armes à Versailles, mais l'avantage de posséder en plus de splendides ombrages.

Devant nous se dressaient les murs d'enceinte du palais, hermétiquement clos, et qui s'allongeaient de chaque côté à perte de vue.

Déjà les fourriers marquaient l'emplacement des tentes de chaque compagnie. On allait donner l'ordre de rompre et disloquer la masse, lorsque, tout à coup, une porte s'ouvre, une bande composée

de soldats, d'eunuques et de domestiques exécute sur l'armée une décharge de mousqueterie et de fusils de rempart.

Il n'y a rien de plus impressionnable que des troupes réunies en tas, surtout lorsqu'elles se trouvent en face d'une nouveauté quelconque. Or, dans le crépuscule, nos hommes voyaient, pour la

première fois, un édifice royal, à l'allure grandiose, et entendaient prononcer ce mot magique qui avait encore parmi eux un prestige incalculable : l'empereur ! Aussi ne faut-il pas s'étonner de

la panique subite qui éclata, au bruit de ces coups de feu inoffensifs, au milieu de ces troupes pourtant victorieuses sur tous les points depuis leur arrivée en Chine, qui ne reculaient jamais

d'une semelle, et ne se rendaient pas même compte que le fait de s'enfoncer en si petit nombre au milieu d'une nation de 100 millions d'hommes, constituait un acte d'héroïsme inouï.

Il y eut un instant de désordre, de confusion, de pêle-mêle. Les soldats débandés couraient de tous les côtés, s'appelant. Le général, qui savait qu'une armée est un véritable chapelet de perles,

facile à manier tant que le lien de la discipline en tient tous les éléments réunis et stratifiés, mais dont on ne peut rien faire quand il n'y a plus d'ordre, de hiérarchie, quand le fil est

rompu, quand les perles roulent dans les coins, — craignit, un instant, un véritable désastre. Il s'escrimait de son mieux, ordonnait, jurait, conjurait, rassurait, et finalement exaspéré

allongea son bras et sa canne dans le vide comme pour arrêter ces êtres désorientés et affolés. Il perdit sa canne, qui lui fut arrachée des mains, on n'a jamais su par qui, et qui ne fut pas

retrouvée.

La panique heureusement tombait d'elle-même. Personne n'avait été touché par cette première décharge. Une seule balle avait porté. Elle s'était logée dans la tête du cheval du commandant de

Bouillé. L'animal parut gêné pendant quarante-huit heures, mais le troisième jour il éternua la balle par les naseaux, et n'eut plus l'air de penser à cet invraisemblable tour d'escamotage.

Pendant que l'ordre se rétablissait et que l'armée dressait ses tentes, le général envoya un de ses aides de camp, le lieutenant de vaisseau de Pina, à la tête d'une compagnie d'infanterie de

marine, fouiller l'entrée du palais où pouvaient, à la rigueur, se dissimuler quelques centaines de Tartares qui nous eussent inquiétés pendant la nuit.

Il était parti depuis quelques minutes lorsqu'on entendit de nouveaux coups de feu. Le général se retourna aussitôt et fit porter par Lucy l'ordre formel et absolu de ne pas tirer. Il craignait

qu'on ne mît le feu au palais, ou qu'on ne s'entretuât et il voulait que tout fût enlevé à la baïonnette.

Lucy part. La fusillade cesse. Voici ce qui s'était passé. En arrivant à la grande porte, après la première décharge, M. de Pina avait sommé les gardiens du palais d'ouvrir. Comme ils ne

répondaient pas, il fit apporter une échelle et escalada le mur, suivi de M. Vivenot, enseigne de vaisseau. Parvenu sur la crête du mur, M. de Pina avait aperçu quelques soldats tartares dans la

cour. Il avait néanmoins bravement sauté à terre, espérant avoir le temps d'ouvrir à ses hommes la grande porte par l'intérieur avant d'être attaqué.

Les Tartares se jetèrent sur lui. Il fit feu de son revolver une fois, deux fois. Au moment où il ajustait un troisième soldat, il reçut au poignet droit un violent coup de sabre qui entama

profondément les chairs ; presque en même temps il était blessé à la main gauche. M. Vivenot, qui avait sauté derrière lui, recevait une balle dans le côté, et les Tartares auraient achevé ces

deux braves officiers si leurs hommes, qui avaient escaladé le mur à leur tour, n'étaient pas tombés les uns derrière les autres auprès des Chinois, qu'ils forcèrent à la retraite. Ces derniers

partirent, emportant leurs blessés et laissant trois morts dans la cour.

La grande porte fut ouverte. On fit occuper la première cour par la brigade Collineau, et, pour plus de sécurité, les portes qui ouvraient l'intérieur du palais furent barricadées en dehors et

surveillées de très près.

La prise du palais nous avait donc coûté la blessure de M. de Pina, celle de M. Vivenot, celle de deux soldats d'infanterie de marine, un mouton, et la canne du général.

Le lendemain matin, on dégagea les portes et on les ouvrit. Tout était silencieux, désert. Le général de Montauban pénétra dans le palais accompagné des généraux Jamin et Collineau, et du colonel

Schmitz. J'avais l'honneur de suivre ces quatre officiers.

Le général, par un sentiment de délicatesse facile à concevoir, avait voulu que la première visite fût faite en présence d'une délégation des officiers anglais dont les troupes marchaient avec

nous. Tous ces officiers ignoraient d'ailleurs ce qu'étaient devenus leur général en chef et l'armée. À tout hasard, on tira toutes les cinq minutes un coup de canon sur la grande place pendant

une heure, pour indiquer au gros des forces de nos alliés l'endroit où nous nous trouvions.

À nous cinq Français se joignirent donc le brigadier Pattle, le major Sley, des dragons de la reine, et le colonel Fowley.

Notre visite était éclairée par une compagnie d'infanterie de marine qui marchait devant nous.

Il me faudrait maintenant, pour dépeindre toutes les splendeurs qui s'offrirent à nos yeux,

faire dissoudre dans de l'or liquide un spécimen de toutes les pierres précieuses connues, et y tremper une plume de diamant qui aurait pour barbes les fantaisies d'un poète oriental élevé sur

les genoux des fées et habitué à jouer, tout enfant, dans leurs trésors chimériques...

[c.a. : suit une longue description des beautés du palais.]

La visite au palais d'Été avait duré plusieurs heures. Nous revînmes éreintés, moulus, les yeux brûlés par tout cet or et ces richesses, les jambes disposées à rentrer dans nos corps, comme des

tubes de lorgnettes, la tête malade, éblouis, grisés.

Le général en chef fit placer des sentinelles à toutes les issues, afin d'empêcher que personne ne pénétrât dans le palais avant l'arrivée de nos alliés, et il désigna deux capitaines

d'artillerie, MM. Schelcher et de Brives, pour veiller à l'exécution stricte de ses ordres.

Pour appuyer l'effet de notre canon, le brigadier Pattle avait envoyé partout de nombreuses patrouilles de cavalerie, qui finirent par rencontrer Grant et son armée et par l'amener. Il était

midi. À son arrivée, le général Grant entra dans le palais, le visita, et put constater, par ses propres yeux, que tout y était intact.

J'aborde ici un point délicat de l'histoire de la campagne de Chine, un épisode sur lequel la vérité entière n'a jamais été dite, un incident controversé qui a fourni aux écrivains et aux

orateurs l'occasion d'écrire et de dire bien des fantaisies, bien des bêtises, bien des calomnies, un problème non encore entièrement résolu.

Ce point je l'éluciderai ; cet épisode, je le dirai avec une franchise entière, dût-elle être brutale ; ces fantaisies, je les rectifierai ; ces bêtises, je les détruirai ; ces calomnies, je les

démentirai ; ce problème, enfin, je le résoudrai. Si je ne fais pas tout cela, je le tenterai, et si je ne réussis pas, ce ne sera pas la bonne volonté, c'est le talent qui me fera défaut.

Le palais d'Été fut pillé et incendié incomplètement. Qui est l'auteur responsable de ce pillage et de cet incendie ? Pouvaient-ils être évités ? Ce pillage était-il contraire aux lois de la

guerre ? Qui a profité de ce pillage ? Un des deux alliés a-t-il frustré l'autre ? Voilà bien des questions. Les résoudre l'une après l'autre serait m'exposer à des redites. Je vais raconter

simplement les faits et les discuter sommairement. Après avoir lu ce chapitre, le lecteur répondra lui-même aux interrogations que je viens de poser.

Les généraux s'étant concertés décidèrent que six commissaires, trois pour chaque nation, seraient nommés et chargés de faire mettre à part les objets les plus précieux comme valeur intrinsèque

ou comme valeur artistique, afin qu'on pût procéder à un partage égal.

Ces commissaires furent, pour la France, le colonel Dupin, le commandant de Cools, le capitaine Schelcher. Les généraux décidèrent en outre qu'ils choisiraient, parmi toutes ces merveilles, les

objets les plus dignes d'être offerts aux souverains dont les armées avaient fait l'expédition, à S. M. la reine Victoria, à S. M. l'empereur Napoléon III.

La commission commença immédiatement et tranquillement ses travaux. L'enlèvement des objets sinon les plus précieux, du moins les plus apparents, fut effectué régulièrement, et les premières

explorations dans le palais amenèrent la découverte d'un trésor qui contenait une somme d'environ 800.000 francs en petits lingots d'or et d'argent.

Cette somme fut partagée entre les deux armées, et, répartie exactement, elle constitua pour chaque homme une part de prise de près de 80 francs.

On était à peu près au milieu de l'après-midi, et les sentinelles étaient toujours à leur poste, l'arme au pied, devant le palais à l'intérieur duquel opérait la commission. À chaque instant,

sortaient des soldats de corvée chargés de bibelots qui excitaient l'admiration des troupiers massés devant les sentinelles. Après s'être déchargés, ces soldats rentraient et montraient leur

laissez-passer.

Au milieu des troupes de toutes sortes qui assistaient à ce premier déménagement, fantassins français, anglais, chasseurs à pied, artilleurs, spahis, dragons de la reine, sikhes, arabes, coolies

chinois entremêlés, un bruit circulait et grandissait, répété dans tous les idiomes dont les représentants étaient entassés là, les yeux écarquillés et allumés, la cupidité éveillée, la bouche

sèche. On disait :

— Quand le plus gros sera emporté, nous entrerons et nous aurons notre tour. C'est bien le moins, que diable, que nous ayons notre part du gâteau. Nous sommes venus d'assez loin. Pas vrai,

Martin, ou Durand ?

Et on riait, on se poussait... Un peu de désordre pointait déjà.

Montauban, soucieux, se promenait à l'autre bout de la place, appuyé sur un bambou vert qui remplaçait sa canne perdue dans la panique de la nuit précédente.

Les choses n'en étaient pas à ce point qu'il eût le devoir d'intervenir.

Tout à coup un appel de trompette retentit. On commande une compagnie en armes. Qu'est-ce que c'est ? Une chose bien simple. Les Chinois d'Haï-Tien ont pénétré dans le parc en franchissant les

murs, et il s'agit de protéger contre eux les richesses explorées tout à l'heure.

— C'est un peu fort, par exemple, se dit le troupier, ces Chinois vont tout chaparder. Il faudrait voir.

Les Chinois obéissent à une dynastie qui n'est pas une dynastie nationale, mais bien une dynastie mongole. Ils sont des vaincus. Comme ils ne savent pas ce que c'est que le patriotisme, ils

obéissent à leurs maîtres et les respectent. Mais ils ont, au fond de leur cœur, contre eux, des rancunes séculaires, inconscientes, que les pères ont transmises avec la vie à leurs enfants. Or

les Chinois d'Haï-Tien connaissaient par ouï-dire les splendeurs d'Yuen-Ming-Yuen.

La cupidité fît tout à coup lever en eux un germe de patriotisme ; ils se dirent que l'heure de la revanche avait sonné, que c'était pain bénit, qu'on me passe le mot, de dépouiller la dynastie

mongole et de ne pas laisser aux barbares le monopole d'une si belle aubaine.

En outre, le Chinois du bas peuple est essentiellement voleur et il y avait là de quoi le tenter.

Les paysans des environs, les prolétaires d'Haï-Tien, arrivèrent donc ou plutôt se glissèrent jusqu'aux murs du parc. Ils abordèrent nos coolies et causèrent avec eux. Nos coolies avaient des

échelles. Les échelles furent appliquées contre les murs, et une volée de gros moineaux pillards à tresse noire s'abattit dans les allées et se dirigea vers le palais.

Il s'agissait de les disperser. De là l'appel d'une compagnie en armes.

Elle n'était pas encore réunie qu'un second appel de trompette se faisait entendre. C'était une autre histoire. On demandait des soldats sans armes avec des bidons et des marmites pour faire la

chaîne.

Car on commençait à signaler des tentatives d'incendies partiels.

En Chine, quand éclate un incendie, avant de songer à se préserver des flammes, on songe à se préserver des voleurs, qui arrivent plus vite que les pompiers sur les points menacés. Il en résulte

que les voleurs habitués à exploiter les incendies savent très bien les faire naître, et considèrent le feu comme un allié nécessaire, comme l'élément indispensable de tout bon coup à

exécuter.

Aussi nos Chinois d'Haï-Tien et nos coolies avaient apporté des mèches, des cordes de paille, tout ce qu'il faut, en un mot, pour brûler un palais, et avaient essayé d'exercer immédiatement leur

petite industrie.

Le troupier, en apprenant ces nouvelles qui lui arrivaient grossies, exagérées, sentit l'anxiété faire place à la colère.

Tout à l'heure il disait : Ces Chinois vont tout chaparder. À ce moment, il ajoutait : Ces gredins vont tout brûler.

Il y eut alors, aux portes gardées, une poussée irrésistible. Les sentinelles furent emportées, et tout le monde entra avec la compagnie en armes et les travailleurs demandés. Puis aussitôt,

chacun se mit à emporter ce qui était à sa convenance.

Seulement, dès le premier moment, il me fut donné de comparer le génie des deux nations alliées. Les Français y allaient bon jeu bon argent et individuellement. Les Anglais, plus méthodiques, en

un tour de main avaient compris et régularisé le pillage.

Ils arrivaient par escouades, comme pour les corvées, avec des hommes munis de sacs, et commandés par des sous-officiers qui, détail invraisemblable et pourtant rigoureusement exact, apportaient

des pierres de touche. Où diable les avaient-ils trouvées ? Je n'en sais rien. Mais j'affirme qu'ils possédaient cet outil primitif de nos joailliers et de nos commissaires au mont-de-piété, et

je ne suis pas sûr qu'ils ne l'eussent pas emprunté précisément au mont-de-piété chinois.

Du reste les Anglais, habitués à vivre sur le dos des populations asiatiques, et qui, ne l'oublions pas, n'ont que des armées de mercenaires, c'est-à-dire des armées pour lesquelles le pillage

est un des éléments constitutifs de la guerre, avaient déjà fait leurs preuves à cet égard, en Chine même, et je suis convaincu qu'à notre place, arrivés à Yuen-Ming-Yuen les premiers, ils ne

nous eussent pas attendus pour commencer le déménagement des objets mobiliers de Sa Majesté chinoise.

Déjà à Chang-Kia-Wan, ils avaient fait d'importantes prises, qu'ils avaient scrupuleusement gardées sans se croire obligés de nous prévenir ou de nous attendre.

Ils continuèrent, et pillards avant la signature du traité de paix définitif, ils furent encore pillards ce traité signé et la paix faite. Si on en doute, qu'on lise ce qu'a écrit, page 86 des

Annales de nos Missions, un homme dont la sincérité et l'indépendance n'ont jamais été mises en doute, Mgr Mouly, l'évêque de Pé-Kin :

« Jugeant de la parole des Européens comme de celle donnée par les Chinois, le prince Kong

craignait fort qu'ils n'y fussent pas fidèles, et qu'étant les plus forts ils ne voulussent pas quitter la capitale comme ils l'avaient solennellement promis. Il me demanda donc, avec une grande

anxiété, pourquoi les Anglais n'avaient pas quitté Pé-Kin le jour déjà fixé, et quand enfin ils devaient partir. L'ignorant moi-même, je me contentai de le rassurer en lui faisant comprendre

qu'ils ne pouvaient pas ne pas partir et s'éloigner de ces lieux selon leur promesse, qu'ils se feraient un devoir d'accomplir selon nos usages européens. J'ajoutai que nos Français partiraient,

eux, certainement le jour même qu'ils avaient fixé pour leur départ. Alors il me répondit promptement :

— Pour les Français, à la bonne heure ; mais ces Anglais qui commettent toutes sortes d'horreurs, que ne s'en vont-ils bien vite !

En effet, malgré sa bonne volonté, le général anglais n'avait pas pu contenir ses troupes de l'Inde, les sikhes, qui n'avaient consenti à le suivre en Chine que par l'espoir accoutumé du pillage.

Aussi, même après la signature du traité, avaient-ils continué de brûler, de piller, de voler même, ce dont on se plaignit à moi amèrement. »

Par conséquent, les Anglais ont manqué à la fois de bonne foi, de justice et de pudeur, lorsqu'ils ont accusé l'armée française d'avoir manœuvré de façon à arriver seule au palais d'Été.

D'abord nous n'y sommes pas arrivés seuls, puisque nous avions avec nous la cavalerie anglaise commandée par le brigadier Pattle. Ensuite nous n'avions marché là que sur les indications et

l'invitation du général Grant, derrière ses propres guides. Il s'est perdu avec son armée. Ce n'est pas notre faute. Mais aussitôt arrivés à Yuen-Ming-Yuen, nous avons fait tout ce qui était en

notre pouvoir pour y attirer les Anglais, tirant le canon, envoyant des reconnaissances, etc. Ensuite, nos généraux ne sont entrés dans le palais qu'avec leurs officiers. De plus, quand leur

commandant en chef est arrivé, tout était absolument intact. Enfin, lorsque le pillage a commencé, ils étaient avec nous, et plus ardents que nous et surtout plus méthodiques, ainsi que je viens

de le dire.

Je reprends mon récit, après cette digression nécessaire.

Donc Anglais, Français, officiers, soldats, étaient entrés dans le palais, pêle-mêle avec les habitants d'Haï-Tien, pêle-mêle avec nos coolies qui détestaient les Chinois du Nord au point d'avoir

voulu monter, à nos côtés, à l'assaut des forts de Ta-Kou ; pêle-mêle aussi avec ces bandes de parasites qui suivent les armées comme des corbeaux, des chiens ou des chacals, parasites qui,

depuis Pé-Tang, se faufilaient dans notre sillage, pillant, volant et détruisant ce que nous- mêmes avions respecté, graine de ces rebelles qui désolaient alors le midi de la Chine, bandits à qui

il ne manquait, pour être aussi redoutables que leurs frères, que le nombre et la discipline ; forbans à qui moi-même j'avais plusieurs fois donné la chasse, sur l'ordre du général, à la tête de

quelques spahis, lorsqu'ils poussaient l'effronterie jusqu'à s'approcher de notre camp à portée de fusil ; canaille que j'avais sabrée de bon cœur, je vous assure.

Demander à nos hommes qu'ils laissassent s'écouler ce torrent humain, où toutes les races étaient représentées, sans être emportés par lui, c'était exiger d'eux une abnégation au-dessus des

forces humaines.

Ils firent donc comme le chien de la fable qui, portant le déjeuner de son maître, commence par défendre ce déjeuner, et quand il le voit entamé, joue des crocs pour en prendre sa part. Ils

entrèrent comme les autres, avec les autres.

Que pouvait faire le général ? Que pouvaient faire ses officiers ? Rien, absolument rien. S'ils eussent essayé de se mettre en travers, ils eussent été balayés par la foule, ils eussent

compromis, perdu peut-être, leur prestige et avec lui l'avenir de l'expédition, leur réputation, leur gloire et la vie de leurs hommes. Chez nous, comme chez les Anglais, le commandement n'avait

qu'une chose à faire : fermer les yeux. On était à un de ces moments de la vie militaire qu'on pourrait appeler psychologique, comme devait dire plus tard M. de Bismarck, parce que la

réglementation artificielle qui sert de lien aussi bien aux nations qu'aux armées, disparaît pour laisser dans sa nudité, et dans l'épanouissement absolu de ses libres instincts, la nature

humaine primitive. Ces moments-là se retrouvent aux deux bouts de la fortune et de la destinée des armées : dans l'extrême défaite, comme dans l'extrême victoire.

Quand ils ont sonné, il n'y a plus ni règlement ni autorité. Il n'y a plus rien que des hommes s'écoutant eux-mêmes aussi bien dans l'affolement d'un désastre que dans l'enivrement d'un

triomphe.

Alors les chefs doivent être prudents, patients. Ils doivent se détourner et attendre. Attendre que la peur dans la défaite et la fatigue dans la victoire ramènent autour d'eux le troupeau

humain, qui s'effraie bientôt de ne plus sentir sur son front ou ses épaules le joug accoutumé, et qui vient, de lui-même, le reprendre.

Montauban, avec toute son énergie, n'aurait pas été plus capable d'empêcher ses troupes de passer par la grande porte du palais d'Été, que Napoléon, avec son prestige de demi-dieu, n'aurait pu

arrêter ses armées au moment du sauve-qui-peut de Waterloo.

Il resta donc sous sa tente, à peu près seul, tandis que Grant, aussi abandonné des siens, demeurait sous la sienne.

Tous deux firent bien.

Pour ma part, j'imitai les camarades et j'entrai, ou plutôt je rentrai derrière eux dans le palais d'Été. Je me souviens même que j'y entrai en même temps que le colonel, depuis général de

Vassoigne.

Seulement j'entrai en amateur, les deux mains dans mes poches et fermement résolu à ne toucher à rien.

Mon Dieu ! je ne veux pas me faire meilleur que je ne suis. Je n'ai jamais posé pour l'ange, de crainte de passer pour une bête, et j'avoue que j'aurais très bien pris ma part des richesses du

Fils du Ciel, sans le moindre scrupule. Je crois même que j'aurais su faire ma pelote un peu plus grosse que celle de la plupart des autres, car j'avais, sur beaucoup de mes collègues, l'avantage

de discerner parfaitement la valeur des objets, et une habitude du bibelot qui m'aurait puissamment aidé à choisir les plus précieux et les moins encombrants.

L'intérêt seul me retenait.

Vivant avec le général, mangeant avec lui, ne le quittant guère plus que son ombre, je ne pouvais espérer lui cacher mon butin, quelque exigu qu'il fût. Or, je le voyais affligé de ce qui se

passait et je ne voulais pas lui faire de peine. Et pourquoi ne voulais-je pas lui faire de peine ? D'abord, parce que je l'aimais bien, et ensuite parce que, dans sa cantine, il y avait une

petite boîte en bois blanc, et parce que, dans cette petite boîte en bois blanc, que je connaissais, que j'avais maniée pour la lui donner quand elle était pleine, pour la lui cacher maintenant

qu'elle était presque vide, il y avait encore un petit objet, en forme d'étoile en émail blanc, suspendu à un ruban de moire rouge. La croix ! Ma croix, disais-je tout seul, le soir, couché dans

mon burnous, la tête sur ma selle ; ma croix ! répétais-je depuis qu'il me l'avait promise.

Et je me faisais cette réflexion : Si tu prends la moindre des choses le général le verra. S'il le voit, il ne sera pas content. Et s'il n'est pas content, il te raiera net. Plus de croix ! Or,

avoir la croix à vingt ans, cela me paraissait si beau, si grand, si énorme, que j'aurais traversé le feu pour la conquérir, comme j'avais traversé, seul, ces populations qui avaient surpris,

torturé et massacré nos compatriotes. Ah ! les richesses du palais d'Été, ah ! les pagodes d'or, ah ! les diamants, l'empereur pouvait bien les garder. Les autres pouvaient bien les prendre !

Qu'est-ce que cela me faisait ? Je refaisais pour moi la réponse d'Alceste au sonnet d'Oronte et je disais : « J'aime mieux ma croix, ô gué ! J'aime mieux ma croix ! » O vingt ans ! O jeunesse !

délicieuse jeunesse ! O illusions ! O rêves ! Comme tout cela est bon, même quand cela vous trompe, même quand cela vous empêche d'amasser une petite fortune !

J'étais donc simple spectateur, spectateur désintéressé, mais spectateur curieux, et je savourais cette vision étrange, inoubliable : ce fourmillement d'hommes de toute couleur, de tout type, cet

entassement des spécimens de toutes les races du monde abattus sur ce monceau de richesses, poussant des hourrahs dans toutes les langues du globe, se hâtant, se cognant, trébuchant, tombant, se

relevant, jurant, sacrant, s'exclamant, chacun emportant quelque chose. On eût dit d'une fourmilière écrasée par le pied du passant et dont les noires travailleuses affolées s'enfuient de toute

part avec un grain, une larve, un œuf, un fétu entre les mandibules. Il y avait des troupiers, la tête enfouie dans les coffres de laque rouge de l'impératrice, d'autres à moitié ensevelis dans

des amoncellements de brocarts et de pièces de soie, d'autres qui mettaient des rubis, des saphirs, des perles, des morceaux de cristal de roche dans leurs poches, dans leur chemise, dans leur

képi, et qui se chargeaient la poitrine de colliers de grandes perles. D'autres s'en allaient, des pendules, des cartels entre les bras. Des sapeurs du génie avaient apporté leur hache et

brisaient des meubles pour avoir les pierreries qui les incrustaient. Il y en avait un, gravement, qui cognait sur un amour de pendule Louis XV pour avoir le cadran où les heures étaient marquées

par des chiffres en cristal qu'il prenait pour du diamant. De temps en temps, on criait : Au feu ! On se précipitait en laissant tout tomber par terre, on étouffait la flamme qui léchait déjà les

parois précieuses, en entassant sur elle des soieries, des matelas de damas, des fourrures. C'était un rêve de mangeur de haschich.

Et quand, après avoir traversé tous les appartements livrés au pillage, je débouchai dans le parc, le spectacle de la nature éternellement tranquille me fit frissonner au sortir de cette

fournaise, comme la douche fraîche qui tombe sur nos membres encore tout brûlants des caresses de la vapeur chaude.

Çà et là, dans le parc, des groupes couraient vers les pavillons, vers les palais, vers les pagodes, vers les bibliothèques, hélas !

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quand je rentrai au camp, la nuit tombait, les hommes revenaient chargés de butin, traînant

les objets les plus invraisemblables, depuis des casseroles en argent jusqu'à des lunettes astronomiques et des sextants, un matériel énorme que, sûrement, ils ne pourraient emporter.

Le camp anglais se repeuplait de même. Mais tout s'y passait avec un ordre extrême. Chez nous on faisait des mascarades ; les artilleurs arrivaient enveloppés dans les robes de l'impératrice et

la poitrine chargée de colliers de mandarins. Là-bas, on avait mis dans chaque tente les objets en tas, et on procédait déjà à des ventes aux enchères publiques.

Ici, une petite anecdote comico-philosophique. Un de nos spahis, celui qui me servait d'ordonnance, Mohammed, qui m'avait accompagné dans mon petit ride jusqu'à Tien-Tsin, s'était attaché à moi

autant par affection que par intérêt. Il ne me quittait pas, et me soignait comme on soigne un enfant.

— Tu es l'ami du général, me disait-il souvent. Il parle par ta bouche, tu me feras médailler.

Quand il revint du palais il m'apportait des perles plein ses deux mains.

— Voilà pour toi, me dit-il simplement.

Ainsi moi, pour ne pas déplaire au général et pour avoir la croix, je n'avais rien pris. Mon spahi, pour me faire plaisir et pour avoir la médaille, avait pillé pour moi. Le même motif nous avait

inspiré à tous les deux des actes absolument opposés.

— Merci, mon garçon, lui dis-je. Garde tout cela pour toi. Il y en a peut-être pour beaucoup d'argent.

— Que veux-tu que je te donne pour tes perles ? dit au spahi un de mes camarades qui survenait.

— Tu me donneras une bouteille d'eau-de-vie.

— Convenu.

Et Mohammed donna ses perles.

La bouteille d'eau-de-vie, au camp d'Yuen-Ming-Yuen, nous était vendue 100 francs par les cantiniers. Les perles furent vendues, après l'expédition, 35.000 francs.

Je fis là encore une remarque curieuse, et que, dix ans plus tard, les soldats de l'empereur Guillaume me donnèrent l'occasion de rafraîchir et de confirmer.

Rien ne tente les soldats comme les pendules, et d'une façon plus générale les objets de mécanique. Or les Chinois, comme tous les peuples de l'Orient, comme tous les peuples chez lesquels la

machine est encore à l'état rudimentaire, adorent les objets de mécanique et surtout de mécanique amusante. De temps immémorial, nos souverains et nos traitants ont flatté à bon compte cette

manie, et leur ont envoyé ou porté toutes les inventions des opticiens, des marchands de jouets, des fabricants d'automates... On ne saura jamais quel nombre de boîtes à musique, de serinettes,

d'orgues de Barbarie, de pendules à sonneries compliquées, de réveils à pétard, de lapins à tambour, de tableaux mouvants, d'horloges faisant tourner les ailes d'un moulin, picorer des poules,

monter et descendre des bras de scieurs de long ; quelle quantité prodigieuse d'oiseaux chanteurs enfermés dans des cages de laiton posées sur un socle, qu'on remonte en faisant tourner une clef,

de joueurs de flûte, de singes violonistes, sonneurs de trompette, clarinettistes, et même d'orchestres de singes assis sur un orgue, de petits danseurs de corde, de valseurs, etc., etc. se

trouvaient dans le palais d'Été. Les appartements de l'impératrice, ceux des femmes en étaient littéralement bondés.

Or, nos soldats se divisaient en malins et en grands enfants : les malins, peu nombreux ; les grands enfants en majorité. Les malins avaient fait main basse sur les bijoux, les espèces monnayées,

les piastres, les drageoirs, les tabatières, les services d'or, les colliers de perles. Les autres avaient été tentés, avant tout, au milieu de cet amoncellement de richesses inouïes, par toute

cette mécanique de provenance européenne que leur avaient, d'ailleurs, généreusement abandonnée les Anglais.

Aussi la seconde nuit que nous passâmes devant le palais d'Été fut-elle impossible, insensée, vertigineuse. Chaque troupier avait son oiseau, sa boîte à musique, son singe, sa pendule, son réveil

ou son lapin. C'était une sonnerie générale ; toutes les heures, dans tous les timbres, tintaient, sans discontinuer, accompagnées, de loin en loin, du craquement triste d'un grand ressort

surmené qui se brisait sous des doigts inexpérimentés, Des multitudes de lapins jouaient du tambour, formaient une basse, accompagnée des cymbales des singes, aux quatre mille romances et

quadrilles fredonnés ensemble par autant de boîtes à musique et de serinettes que dominaient les rou-piou-pious des oiseaux, les roulades des flûtes, le nasillement des clarinettes, le grincement

des chanterelles, qu'entrecoupaient des rentrées de pistons et de cornemuses, et aussi les éclats de rire sonores de ces braves gens si faciles à amuser.

Ce fut un cauchemar.

Au soleil levant, le pillage recommença.

On avait placé devant la tente du général une des deux pagodes en or massif trouvées dans l'oratoire de l'empereur ; elle était destinée à Napoléon III. L'autre avait été le partage des Anglais.

Au sommet de cette pagode brillait un gros diamant qui lançait mille feux. Deux sentinelles gardaient cet objet inestimable. Il n'était pas installé depuis deux heures que le gros diamant avait

disparu. On ne sut jamais qui l'avait pris.

On sait que le pillage du palais d'Été dura deux jours. Vers la fin, Montauban, pour le faire cesser, trouva ce que, en langage familier, on appelle un truc. Il se promenait au milieu des

soldats, déguisés en mandarins ou en princesses impériales, et leur disait :

— Mes enfants, laissez donc tout cela. Vous ne pouvez pas l'emporter. Et qu'en feriez-vous, si nous rencontrions l'ennemi, s'il fallait encore nous battre ? Croyez-moi, nous allons aller à Pé-Kin

; là, il y en aura pour tout le monde, vous verrez.

Je l'entendis adresser ce petit discours à un artilleur qui, convaincu, jeta à terre ce qu'il avait dans les bras, et se débarrassa de sa robe pour reparaître en uniforme.

Les artilleurs en cette circonstance, il faut le reconnaître, furent les mieux partagés, car ils avaient des chevaux, des caissons, des voitures. Ils utilisèrent les moindres recoins des

caissons, et quand les caissons furent pleins, ils remplirent les seaux qui leur servaient à tremper l'écouvillon pour nettoyer la pièce après chaque coup, puis ils bondèrent la pièce elle-même

jusqu'à la gueule.

Cependant le petit discours du général, son pieux mensonge, produisaient généralement leur effet, ainsi qu'on le voit, et presque tous les soldats imitaient l'artilleur Dubosclard.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le général Grant vint trouver le général de Montauban et l'invita à se joindre à lui pour aller incendier le palais d'Été.

— Certainement non, répondit le général de Montauban, averti par le baron Gros, à aucun prix je ne retournerai dans cet endroit-là.

L'Anglais insista, fit intervenir le nom de lord Elgin. Montauban persista dans son refus, et en fit part aussitôt au ministre de la Guerre.

Il me semble intéressant, à tous les titres, de reproduire ici la correspondance échangée à ce sujet entre les généraux alliés.

En quittant Montauban, le général Grant lui avait dit :

— J'espère que vous réfléchirez et comprendrez les raisons majeures auxquelles j'obéis, et que vous ne me refuserez pas un concours que j'ai toujours trouvé si empressé.

Le soir même, je transcrivis et allai porter au camp anglais la lettre suivante :

Monsieur le général en chef,

J'ai mûrement réfléchi depuis ce matin à la proposition que vous m'avez faite d'aller, de concert avec vous, incendier le palais impérial de Yuen-Ming-Yuen, aux trois quarts détruit dans les

journées des 7 et 8 octobre courant, tant par mes troupes que par les Chinois. Je crois devoir, pour satisfaire aux instructions que j'ai reçues, vous expliquer les motifs de mon refus à coopérer

à une semblable expédition. Elle me paraît d'abord dirigée par un esprit de vengeance de l'acte de barbare perfidie commis sur nos malheureux compatriotes, sans que cette vengeance atteigne le

but que l'on se propose.

D'un autre côté, n'est-il pas probable que l'incendie allumé de nouveau dans le palais impérial jettera la terreur dans l'esprit déjà peu rassuré du prince Kong, et lui fera abandonner les

négociations entamées ? Dans ce cas, l'attaque du palais impérial de Pé-Kin deviendra une nécessité, et la perte de la dynastie actuelle la conséquence, ce qui serait diamétralement opposé aux

instructions que nous avons reçues.

Par tous ces motifs, je crois devoir, monsieur le général en chef, ne m'associer en aucune façon à l'œuvre que vous allez accomplir, la considérant comme nuisible aux intérêts du gouvernement

français.

Charles de Montauban.