Évariste HUC (1813-1860)

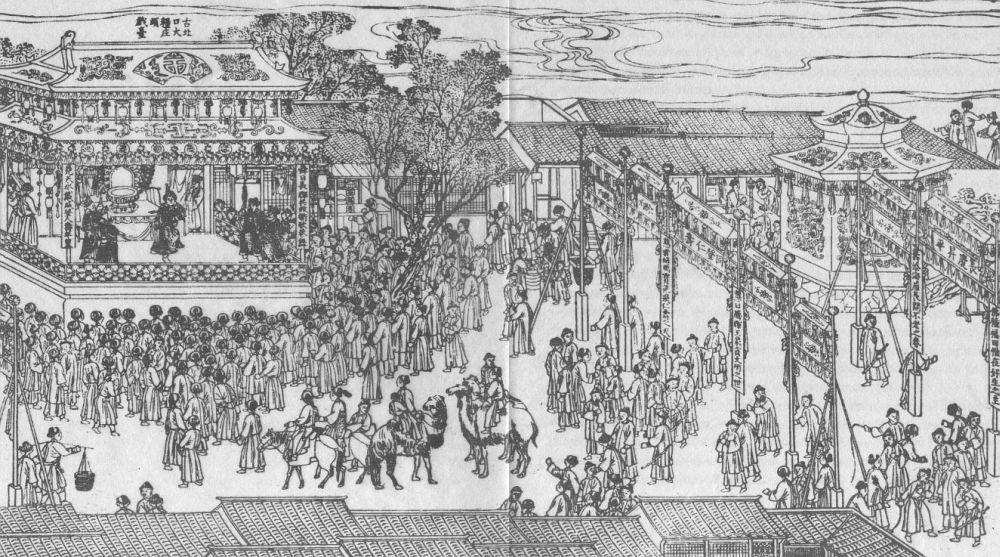

Il n’est pas de peuple au monde qui pousse aussi loin que les Chinois le goût et la passion

des représentations théâtrales. Nous avons dit plus haut qu’ils étaient une nation de cuisiniers, nous serions tenté d’affirmer aussi que c’est un peuple de comédiens. Ces hommes ont l’esprit et

le corps doués de tant de souplesse et d’élasticité, qu’ils peuvent se transformer à volonté, et exprimer tour à tour les passions les plus opposées ; il y a du singe dans leur nature, et, quand

on a vécu quelque temps parmi eux, on est forcé de se demander comment on a pu se persuader en Europe que la Chine était comme une vaste académie remplie de sages et de philosophes ; leur gravité

et leur sagesse, à part quelques circonstances officielles, ne se trouvent guère que dans leurs livres classiques. Le Céleste Empire ressemble bien mieux à une immense foire, où, parmi un flux et

un reflux perpétuels de vendeurs, de brocanteurs, de flâneurs et de voleurs, on rencontre de tous côtés des tréteaux et des saltimbanques, des farceurs et des comédiens, travaillant sans

interruption à amuser le public.

Sur toute la surface de l’empire, dans les dix huit provinces, dans les villes de premier, de second et de troisième ordre, dans les bourgs et dans les villages, les riches, les pauvres, les

mandarins et le peuple, tous les Chinois sans exception sont passionnés pour ces sortes de représentations. Il y a des théâtres partout ; les grandes villes en sont remplies, et les comédiens

jouent nuit et jour. Il n’est pas de petit village qui n’ait aussi le sien : il est obligatoirement placé en face de la pagode, quelquefois même il en fait partie. Dans certaines circonstances où

ces théâtres permanents ne suffisent pas, on en construit de provisoires en bambou avec une merveilleuse facilité. Le théâtre chinois est toujours d’une grande simplicité, et ses dispositions

sont telles, qu’elles excluent toute idée d’illusion scénique. Les décorations sont fixes et ne changent pas tant que dure la pièce. On ne saurait jamais où on se trouve, si les acteurs n’avaient

le soin d’en avertir le public et de corriger cette immobilité par des explications verbales. Le seul arrangement qu’on a su faire en vue de l’illusion scénique est une espèce de trappe placée

sur le devant de la scène, et qui sert à introduire les personnages surnaturels ; on la nomme la porte des démons.

Les collections théâtrales sont, dit on, fort étendues ; la plus riche est celle de la dynastie mongole dite des Yuen. C’est de ce répertoire qu’ont été extraites diverses pièces traduites par

des savants européens. Pour ce qui est de leur valeur littéraire, nous citerons le jugement qu’en a porté M. Edouard Biot :

« L’intrigue de toutes ces pièces, dit le savant sinologue, est fort simple ; les acteurs annoncent eux mêmes le personnage qu’ils représentent ; les scènes ordinairement ne sont liées par aucune

transition, et souvent des détails burlesques sont mêlés aux sujets graves. En général, il ne nous semble pas que ces pièces soient au dessus de nos anciennes parades, et nous pouvons croire, que

l’art dramatique, en Chine, est encore actuellement dans l’enfance, si nous nous en rapportons aux récits des voyageurs qui ont pu assister à des représentations théâtrales à Canton et même à

Pékin. Peut être cette imperfection tient elle, en grande partie, à la condition dégradée des acteurs chinois, qui ne sont à peu près que des valets aux gages d’un entrepreneur, et qui doivent

presque toujours s’adresser à une multitude ignorante pour gagner leur misérable vie. Mais, si nous trouvons peu d’intérêt, comme étude du théâtre, dans les chefs d’œuvre chinois qui ont été

présentés aux lecteurs européens, leur lecture ne peut qu’être très curieuse comme étude des mœurs, et, sous ce rapport, nous ne pouvons que remercier sincèrement les savants qui nous les ont

fait connaître.

Les troupes des comédiens chinois ne sont attachées à aucun théâtre en particulier ; elles sont toujours mobiles et ambulantes ; elles vont partout où on les appelle, voyageant avec leur énorme

attirail de costumes et de décorations. La tenue et l’allure de ces caravanes a une physionomie toute particulière et qui rappelle les pittoresques descriptions de nos troupes de bohémiens. On en

rencontre souvent le long des fleuves, qu’ils choisissent de préférence pour voyager, afin d’économiser sur les frais de la route. Ces bandes errantes sont louées pour un certain nombre de jours,

quelquefois par des mandarins ou de riches particuliers, mais le plus souvent par des associations formées dans les divers quartiers des villes et dans les villages.

Les prétextes pour faire jouer la comédie ne manquent jamais. La promotion d’un mandarin,

une bonne récolte, un commerce lucratif, un danger à conjurer, la cessation de la pluie ou de la sécheresse, enfin un événement quelconque, heureux ou malheureux, doit nécessairement entraîner

des représentations théâtrales. Les chefs de district se rassemblent, décrètent tant de jours de comédie, et chacun est tenu de contribuer aux frais en proportion de sa fortune. Quelquefois le

théâtre est organisé et défrayé par un simple particulier, qui veut se donner le plaisir de régaler ses concitoyens et acquérir le renom d’un homme généreux. Dans les transactions commerciales de

grande importance, on a toujours soin de stipuler, par dessus le marché, un certain nombre de comédies. Elles naissent aussi quelquefois des disputes et des contestations. Celui qui est convaincu

d’avoir tort est condamné, par les arbitres, à payer une ou deux représentations.

Le peuple est toujours admis à voir gratuitement la comédie, et il ne se fait jamais faute de profiter de ce privilège. A toute heure du jour et de la nuit, il peut trouver dans les grandes

villes quelque théâtre en fonction. Les villages sont moins favorisés ; comme ils ont peu de contribuables, ils ne peuvent appeler les acteurs qu’à certaines époques de l’année. S’ils apprennent,

cependant, qu’il y a comédie dans le voisinage, ils ne regrettent pas, après leurs travaux de la journée, de faire jusqu’à une ou deux lieues de marche pour y assister.

Les spectateurs sont toujours en plein air, et l’endroit qui leur est assigné n’a pas de limites. Chacun s’arrange comme il peut, sur les places, dans les rues, au haut des arbres et des toits.

On conçoit quel désordre et quelle confusion il doit régner dans ces nombreuses assemblées. Personne ne se gêne pour y causer, boire, manger et fumer. Les petits marchands de comestibles ne

cessent de circuler parmi la foule, et, pendant que les acteurs déploient tout leur talent pour faire revivre devant tout ce public les événements tragiques et émouvants de son histoire

nationale, les marchands s’égosillent à crier aux consommateurs qu’ils tiennent boutique de graines de citrouilles, de morceaux de cannes à sucre et de friture de patates douces. Les sifflets et

les applaudissements ne sont pas à la mode.

Il est interdit aux femmes de paraître sur le théâtre. Leur rôle est joué par des jeunes gens qui savent si bien s’attifer et imiter la voix féminine, que la ressemblance est parfaite. L’usage

leur permet pourtant de danser sur la corde et de donner des représentations à cheval. Elles montrent, surtout dans les provinces du nord, une habileté prodigieuse pour ce genre d’exercices. On

ne comprend pas comment, avec leurs petits pieds, elles peuvent voltiger sur une corde tendue, se tenir debout sur un cheval et exécuter des évolutions et des tours de force si difficiles.

Comme nous avons eu occasion de le remarquer, les Chinois réussissent merveilleusement dans tout ce qui dépend de l’adresse et de la souplesse. Les escamoteurs sont très nombreux, et on en

rencontre parfois dont l’habileté étonnerait nos prestidigitateurs les plus célèbres.

A toutes les époques, et dans les pays les plus florissants et les mieux gouvernés, il y a toujours eu et il y aura toujours des pauvres ; mais nulle part, sans contredit, il ne s’est jamais vu

une misère profonde et désastreuse comme dans l’Empire Céleste. Il n’est pas d’année où, tantôt sur un point et tantôt sur un autre, il ne meure de faim ou de froid une multitude effrayante

d’individus. Le nombre de ceux qui vivent au jour le jour est incalculable. Qu’une inondation, une sécheresse, un accident quelconque, vienne à compromettre la récolte dans une seule province, et

voilà les deux tiers de la population livrés immédiatement à toutes les horreurs de la famine. On voit alors se former de grandes bandes, comme des armées de mendiants, qui s’en vont tous

ensemble, hommes, femmes et enfants, chercher, dans les villes et dans les villages, un peu de nourriture, de quoi soutenir encore quelques instants leur misérable existence. Plusieurs d’entre

eux tombent d’inanition et meurent avant d’arriver au lieu où ils espéraient trouver quelque secours. On voit leurs cadavres étendus dans les champs et le long des sentiers ; on passe à côté

d’eux sans s’émouvoir, sans même y faire attention, tant on est accoutumé à ces horribles spectacles !

En 1849, nous fûmes arrêtés pendant six mois dans une chrétienté de la province de Tche

kiang, d’abord par de longues pluies torrentielles, et puis une inondation générale qui envahit la contrée. De toute part on voyait comme une vaste mer au dessus de laquelle semblaient flotter

des villages et des arbres. Les Chinois, qui prévoyaient déjà la perte de la récolte et toutes les horreurs de la famine, déployèrent une activité et une persévérance remarquables pour lutter

contre le fléau dont ils étaient enveloppés. Après avoir élevé des digues autour de leurs champs, ils essayèrent de vider l’eau dont ils étaient remplis ; mais, aussitôt qu’ils semblaient devoir

réussir dans leur difficile et pénible entreprise, la pluie tombait de nouveau en telle abondance, que les champs étaient bientôt inondés. Durant trois mois entiers nous fûmes témoin de leurs

efforts opiniâtres : les travaux ne discontinuaient pas un instant. Ces malheureux, plongés dans la vase jusqu’aux hanches, étaient, jour et nuit, occupés à tourner leurs pompes à chaînes, afin

de faire écouler, dans les lits des rivières et des canaux, les eaux qui avaient envahi la campagne. L’inondation ne put être maîtrisée ; et, après des peines excessives, ces infortunés eurent la

douleur de ne pouvoir cultiver leurs champs, et de se trouver bientôt dans un complet dénuement. Alors on les vit s’organiser par grandes troupes, et courir la province un sac sur le dos, pour

recueillir çà et là un peu de riz. Ces bandes étaient hideuses à voir. A moitié couverts de haillons, les cheveux hérissés, la figure contractée et les lèvres livides, tous ces mendiants, naguère

paisibles cultivateurs, paraissaient au moment de se laisser entraîner, par le désespoir, à tous les désordres. La chrétienté que nous habitions fut plusieurs fois visitée par ces caravanes

affamées. Nous n’étions guère plus riches que les autres ; car l’inondation avait été générale ; cependant il fallut se retrancher un peu du nécessaire, et leur faire l’aumône de quelques

poignées de riz. Des villages entiers furent abandonnés, et de nombreuses familles allèrent chercher à vivre dans les provinces voisines.

Les calamités de ce genre se reproduisent tous les ans, tantôt sur un point, tantôt sur un autre. Ceux qui ont quelques avances peuvent encore supporter ces moments de crise et attendre de

meilleurs jours ; mais les autres, et ils sont toujours en grand nombre, n’ont plus qu’à s’expatrier ou à mourir de faim.

Le juge de paix chez qui nous étions logés se nommait Pao-ngan, c’est à dire Trésor caché.

C’était un homme d’une cinquantaine d’années, de riche taille, d’une santé florissante et d’un embonpoint qui lui attirait journellement les éloges de ses confrères. Sa figure énergique et brune,

ses moustaches épaisses, son langage guttural et ses perpétuelles doléances sur les incommodités de la chaleur et des moustiques, tout dénotait un homme du nord. Il était de la province du

Chan-si. Son père avait exercé de grands emplois dans la magistrature ; pour lui, il n’avait pu se pousser qu’à une simple justice de paix, et encore depuis quelques années seulement. Il se

gardait bien de mettre ces retards sur le compte de son peu de succès dans les examens littéraires ; il aimait mieux se conformer aux usages reçus dans le monde entier et accuser l’injustice des

hommes et surtout sa mauvaise étoile, qui se plaisait à l’éloigner de la fortune et des honneurs. A l’entendre, son nom le résumait tout entier. Dans toute la force du terme il était un véritable

Pao-ngan, ou Trésor caché.

Quoique un peu trop enclin aux lamentations, Pao-ngan était, en somme, un assez bon vivant, se donnant peu de soucis et prenant tout à son aise les vicissitudes et les épreuves de ce bas monde.

Il était devenu fonctionnaire un peu tard et sur le déclin de l’âge ; mais nous devons lui rendre cette justice qu’il cherchait, par tous les moyens imaginables, à réparer le temps perdu. Il

aimait passionnément les procès et il les bâclait avec une merveilleuse habileté. Deux ou trois espèces de greffiers qu’il avait à son service étaient journellement occupés à fureter les coins et

recoins de la ville pour ramasser toutes les petites affaires de sa compétence et les lui apporter. Sa bonne humeur augmentait toujours avec le nombre des procès. Un tel empressement à remplir

des fonctions souvent pénibles et ennuyeuses ne pouvait que nous édifier beaucoup, et nous nous trouvions tout charitablement disposés à admirer chez Pao-ngan ce grand amour de la paix et de la

justice. Mais il eut soin de nous avertir lui-même qu’il avait besoin d’argent, et qu’un procès bien conduit était la meilleure manière de s’en procurer.

— S’il est permis, nous disait il, de faire fortune dans l’industrie ou dans le commerce, comment ne pourrait on pas devenir riche en enseignant la raison au peuple et en lui développant les

principes du droit ? Les procès doivent nous faire vivre.

Ces sentiments peu élevés sont dans le cœur de tous les mandarins, et ils les manifestent ouvertement et sans scrupule. L’administration de la justice est devenue un véritable trafic, et la cause

principale de ce grand désordre doit être attribuée, nous le pensons, à l’insuffisance des appointements alloués par le gouvernement aux magistrats. Il leur est très difficile de vivre d’une

manière convenable, avec des palanquins, des domestiques et des habits assortis à leur position, s’ils n’ont, pour faire face à leurs nombreuses dépenses, que les modiques ressources allouées par

l’État. De plus, les employés inférieurs attachés à un tribunal ne reçoivent aucun traitement, et doivent se tirer d’affaire comme ils peuvent, en exerçant leur industrie auprès des plaideurs et

des accusés de tout genre qui passent par leurs mains, véritables moutons à qui chacun arrache le plus de laine qu’il peut, et qu’on finit souvent par écorcher.

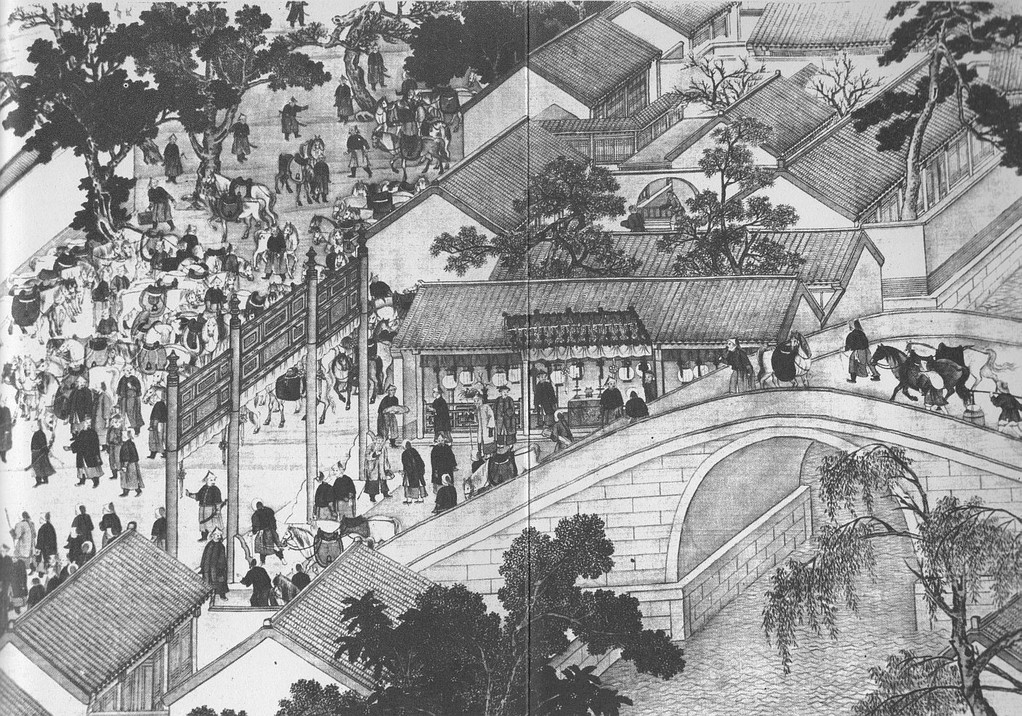

...Tching-tou-fou, capitale de la province du Sse tchouen, est une des plus belles villes de

l’empire chinois. Elle est située au milieu d’une plaine d’une admirable fécondité, arrosée par de belles eaux et bornée à l’horizon par des collines aux formes variées et gracieuses. Ses

principales rues sont assez larges, pavées en entier avec de grandes dalles, et d’une telle propreté, qu’on serait tenté de se demander en les parcourant, s’il est bien vrai qu’on est dans une

ville chinoise. Les magasins, avec leurs longues et brillantes enseignes, l’ordre exquis qui règne dans l’arrangement des marchandises qu’on y étale, le grand nombre et la beauté des tribunaux,

des pagodes et des établissements de la classe des lettrés, tout contribue à faire de Tching-tou-fou une ville en quelque sorte exceptionnelle...

Les habitants de Tching-tou-fou sont parfaitement à la hauteur de la célébrité de leur ville. La classe supérieure, qui est très nombreuse, se fait remarquer par une grande élégance dans la

manière et dans les vêtements. La classe moyenne rivalise avec la première de politesse et de courtoisie, et paraît vivre dans l’aisance. Les pauvres sont, sans contredit, très nombreux à

Tching-tou, comme, en Chine, dans tous les grands centres de population ; mais on peut dire que les habitants de cette ville paraissent, en général, jouir de plus de bien être qu’on n’en remarque

partout ailleurs...

...Il était minuit passé quand nous arrivâmes au port de Kien-tcheou, ville de troisième ordre. La nuit était d’une obscurité profonde, et la pluie continuait toujours. Nous allâmes jeter l’ancre

le plus près possible du rivage, où nous remarquâmes un grand mouvement de lanternes qui se croisaient dans tous les sens : c’étaient les employés des tribunaux de la ville et le scribe de maître

Ting qui nous attendaient. Le débarquement se fit avec d’effroyables vociférations et au milieu d’une confusion inénarrable. Aussitôt que nos palanquins furent passés de la cale sur le rivage,

nous entrâmes dedans, et nos porteurs, qui, ayant été au repos pendant plus de trente heures, éprouvaient, sans doute, le besoin de se dégourdir les membres, nous emportèrent brusquement et au

pas de course. Au moment où ils partaient, maître Ting leur cria, à gorge déployée, de nous conduire à l’hôtel des Désirs accomplis...

...Le soleil n’était pas encore couché quand nous arrivâmes à Tchoung king, ville de premier ordre, et, après Tching tou fou, la plus importante de la province du Sse tchouen ; elle est

favorablement située sur la rive gauche du Fleuve Bleu. Sur le bord opposé, et en face de Tchoung king, est une autre grande ville, qui pourrait n’en faire qu’une avec la première, si le fleuve

qui les sépare n’était pas d’une largeur si considérable. Ce point est un grand centre de commerce où affluent les marchandises des diverses provinces de l’empire...

...Les gardiens de nuit sont très à la mode dans toutes les provinces de la Chine ; ils sont

surtout régulièrement employés dans les pagodes, les tribunaux et les hôtelleries ; les riches particuliers en ont aussi à leur service. Ces hommes sont obligés de se promener pendant toute la

nuit dans les endroits confiés à leur vigilance, et de faire du bruit en frappant, par intervalles, sur un tam tam ou sur un instrument de bambou. Ce bruit a pour but d’avertir poliment les

voleurs qu’on se tient sur ses gardes, et que, par conséquent, le moment n’est pas favorable pour percer les murs ou enfoncer les portes. Dans certaines villes l’administration entretient aussi

des veilleurs de nuit, organisés en patrouille, pour parcourir les rues, maintenir la tranquillité publique, et avertir les citoyens de prévenir les incendies. Ils s’arrêtent un instant dans les

divers quartiers, et, après avoir fait résonner trois fois leur tam tam de bronze, on les entend crier à l’unisson : lou chan, lou hia, siao sin ho, c’est à-dire : au rez de chaussée et à l’étage

supérieur, qu’on prenne garde au feu...

...Fou ki-hien est une ville de troisième ordre, bâtie sur la rive gauche du Fleuve Bleu ; nous fûmes frappés, en y arrivant, de la tournure élégante et distinguée de ses habitants. On nous dit

que la littérature y était en grand honneur, et que, dans le district de Fou-ki-hien, on comptait un nombre considérable d’étudiants et de lettrés de tout grade. Le palais communal de la ville

étant situé dans un quartier peu aéré, on nous avait préparé un logement très frais et très agréable au wen tchang koun, ou temple des compositions littéraires ; c’est là que se tiennent les

assemblées de la corporation des lettrés et qu’on fait les examens des aspirants du baccalauréat. Nous trouvâmes ce wen tchang koun plus grand et plus riche que les édifices du même genre que

nous avions déjà eu occasion de visiter ; nous y vîmes plusieurs salles spéciales, lambrissées en laque, et où on n’avait omis aucune de ces ornementations qui, d’après les idées chinoises, sont

la marque du luxe et de la grandeur. Ces salles étaient destinées aux assemblées littéraires, et servaient aussi quelquefois pour les banquets ; car, en Chine, les amis des belles lettres ne

dédaignent pas les réunions gastronomiques, et ils se sentent toujours également bien disposés à juger une pièce académique, ou à se prononcer sur le mérite d’un bon morceau....

...Une tour octogone à quatre étages s’élevait au milieu du jardin. Comme nous avions la réputation d’aimer beaucoup le grand air, on avait eu l’aimable attention de nous loger au quatrième étage

; du haut de cette tour on jouissait d’un coup d’œil ravissant ; on voyait se déployer, comme dans un magnifique panorama, les divers quartiers de la ville avec son enceinte de murs crénelés, la

campagne parsemée de fermes, et couverte d’une culture aussi riche que variée...