C.-H. Desgodins (1816-)

LA MISSION DU THIBET de 1855 à 1870,

comprenant l'exposé des affaires religieuses, et divers documents sur

ce pays

Laurent, éditeur, Verdun, 1872, 420 pages.

- "L'abbé Desgodins, après une année d'épreuve au séminaire des missions étrangères de Paris, était désigné par ses supérieurs pour la mission du Thibet. Il partit du Havre, le 18 juillet 1855... Le but qui lui était assigné était de rechercher par les Indes un passage à travers la chaîne de l'Himalaya, pour pénétrer au Thibet, afin d'éviter aux missionnaires venant d'Europe l'énorme détour de la Chine. Ses efforts ne durèrent pas moins de trois ans..."

- "Sans rien préjuger des destinées futures de cette mission du Thibet, nous pensons qu'il sera intéressant pour le lecteur de trouver les récits des efforts inouïs qu'on a faits pour arriver au but. La correspondance très régulière de l'abbé Desgodins, comprenant des sujets de toute nature, permet aussi d'y puiser des matériaux au point de vue religieux, administratif, politique, militaire et commercial, sans parler d'observations sur l'histoire naturelle, les langues, les mœurs et la géographie se rapportant au Thibet... Notre but, disons-le, a été d'attirer principalement l'attention sur cette contrée. "

Table des matières

Extraits : Conquête et administration - Six classes - Caractère - Costumes et mœurs - Ponts et chaussées - Armes - Cultures - Lamas

Feuilleter

Télécharger

PREMIÈRE PARTIE :

FAITS PROPRES À LA MISSION

I. Voyage du Havre à Dargeeling (Inde). — II. Renseignements recueillis à Dargeeling. — III. Voyage de Dargeeling à Simla. — IV. Itinéraire de Simla à la lamaserie de Kanam. Retour à Agra. — V.

Fonctions de l'abbé Desgodins comme chapelain dans l'armée anglaise. Arrivée à Hong-Kong. — VI. Départ de Hong-Kong. Voyage en Chine jusqu'à l'arrestation de l'abbé Desgodins. — VII. Captivité à

Y'eou-iang-tchéou. Retour à Hong-Kong. — VIII. Voyage de Hong-Kong à Ta-lin-pin. Province du Su-tchuen. — IX. Voyage de Ta-lin-pin à Tcha-mou-to. Arrestation. — X. Voyage de Tcha-mou-to à Bonga.

Travaux de la mission. — XI. Evénements qui ont précédé la destruction de Bonga. Ruine de cet établissement. — XII. La Mission du Thibet réfugiée en Chine.

DEUXIÈME PARTIE : DOCUMENTS DIVERS

I. Notice géographique sur le Thibet.

II. Politique et administration : Conquête du Thibet par les Chinois. Gouvernement issu de la conquête. Organisation du pouvoir. Rapports entre le roi de Lassa et l'empereur de

la Chine. Administration des quatre principautés enclavées dans le royaume du Thibet et indépendantes du roi de Lassa. Armée chinoise entretenue au Thibet. Service des payeurs. Administration de

la justice. Administration immédiate du Thibet par le vice-roi du Su-tchuen. Tribut. Impôts et corvées. Monnaies du pays. Retranchements faits au Thibet d'une partie de son ancien territoire.

Notice sur le talaï-lama et sur les révolutions récentes du Thibet.

III. Population : 1. Renseignements statistiques. 2. Causes nuisant au développement de la population. 3. Partage de la population en six classes. 4. Description du caractère et

du physique du Thibétain. Costume et mœurs.

IV. Religion : Bouddhisme. Son établissement au Thibet. Établissement de trois grandes sectes : secte des Peun-po, secte des lamas rouges, secte des lamas jaunes. Notions sur les

lamaseries et sur les lamas. Instruction religieuse des lamas et du peuple.

V. Littérature thibétaine : Introduction d'un alphabet au Thibet. Dictionnaires thibétains. Littérature religieuse. Traductions des livres sanscrits en thibétain. Ouvrages

scientifiques. Littérature nationale et chants populaires. Différences entre la langue écrite et la langue parlée. Imprimerie. Bibliothèques. Langage. Ressemblances et différences entre le

langage thibétain et celui de différentes peuplades habitant au sud du Thibet. Vocabulaire mélam.

VI. Industrie et arts divers : 1. Architecture et arts qui en dépendent : Architecture militaire ; architecture civile ; travaux des ponts et des chaussées ; architecture

religieuse ; maçonnerie, charpenterie, menuiserie. 2. Industrie des métaux. Art du fondeur. 3. Armes en usage. Sabre, fusils et accessoires. 4. Industrie des pierres précieuses. 5. Tissage et

teinture. 6. Instruments de musique, danse.

VII. Commerce.

Appendices : Notice sur plusieurs peuplades habitant au sud du Thibet. Les mines du Thibet. Lettres de l'abbé Desgodins sur la religion bouddhique (Historique, dogme, morale. Les

monuments religieux. Droit de prières. Sorts, monstres et génies, pèlerinage. Funérailles.). La situation politique et religieuse du Thibet.

Conquête du Thibet

par les Chinois. Le royaume du Thibet, conquis par les armes chinoises, relève du gouvernement de Pékin.

Le père du premier prince mandchou qui fit la conquête de la Chine en 1644, avait soumis le Thibet dès l'année 1640. Quand son fils Chouen-tché fut empereur à Pékin, il donna le Thibet au

talé-lama Nga-ouang-lo-zong-guia-mtso, pour le remercier d'avoir prédit l'avènement de la dynastie mandchoue au trône impérial de Chine. Mais ce ne fut pas un don entièrement à titre gratuit ; le

rusé Chinois se réservant, bien entendu, le droit de s'immiscer plus ou moins dans les affaires de son heureux prophète, devenu roi par sa grâce.

Sous les successeurs de Nga-ouang, et sous Kang-ki successeur de Chouen-tché, cette immixtion dans le gouvernement thibétain occasionna de nombreux conflits et même des révoltes contre les

Chinois établis au Thibet : aussi l'empereur Kang-ki dans la quarante-septième année de son règne fut-il obligé de déclarer la guerre au Thibet.

Il chargea de cette expédition le général Yo-long-yé, qui partit du Su-tchuen à la tête de 800 hommes aguerris. Arrivé sur les bords de la rivière nommée Tay-tou-ho, à deux journées de

Ta-tsien-lou, il touchait à la frontière des pays thibétains donnés par Chouen-tché au talé-lama. Il fit construire sur cette rivière un pont de fer qui existe encore, et pour lequel chacune des

treize provinces dont se composait alors l'empire chinois dut fournir une chaîne. Cette première barrière franchie, Yo-kong-yé s'avança rapidement par Ta-tsien-lou, Litang et Patang. Il était

maître de ce dernier poste la quarante-huitième année du règne de Kang-ki, comme l'atteste une inscription qu'on lit encore sur une pierre placée au milieu de la lamaserie.

Gouvernement issu de la conquête. Organisation du pouvoir. — Arrivé en vainqueur à H'Lassa, ce général força

les Thibétains à accepter ses conditions ; il fixa de nouvelles limites et régla l'administration chinoise et thibétaine telle qu'elle existe aujourd'hui. La cinquante-deuxième année de Kang-ki,

c'est-à-dire en 1703, la guerre était finie, et le Thibet devenu tributaire de la Chine, n'a jamais cessé depuis lors d'être soumis à l'administration chinoise.

Toutefois, la Chine conserva une autorité indigène dans le Thibet, mais elle s'arrangea de manière à la tenir sous sa main. En effet, il y a bien au Thibet un talé-lama chef de la religion

bouddhique, mais il ne s'occupe guère du gouvernement temporel. Près de lui est placé le roi de H'Lassa qui est censé gouverner. Au-dessous de lui sont quatre kalun ou ministres, qui ont sous

leurs ordres seize grands mandarins dont les attributions sont ainsi réparties : quatre sont chargés de l'administration civile, quatre de l'administration militaire, quatre de la justice, et

quatre des finances. Ces grands mandarins, qui résident ordinairement à H'Lassa, forment le gouvernement indigène.

Cette hiérarchie semble, au premier coup d'œil, prouver l'indépendance du gouvernement thibétain : il n'en est rien. Le talé-lama, que sa prétendue divinité devrait élever au-dessus de tout

contrôle humain, a besoin, après avoir été choisi entre trois prétendants par l'ambassadeur chinois, d'un diplôme bien en règle de l'empereur de Chine, le roi. Les kalun et les seize grands

mandarins ne peuvent non plus exercer leurs charges, qui toutes sont électives, sans un brevet impérial. Même après leur nomination, ces élus sont révocables au gré de l'empereur.

Dans les cas urgents, l'ambassadeur chinois à H'Lassa, ne se gène pas pour se défaire d'un roi ou d'un kalun ; le coup fait, il en informe son céleste maître. Ki-chan prenait cette liberté, il y

a vingt et un ans, sans que les Thibétains y trouvassent à redire. Cela est tout naturel, puisque talé-lama, roi et kalun, reçoivent de l'empereur un traitement annuel. C'est l'empereur aussi qui

leur donne le sceau dont ils se servent, et le globule, signe distinctif des dignités reçues du chef de l'empire, est porté par les mandarins thibétains.

Outre que cette autorité indigène est toute de fabrique chinoise, elle est de plus sous la griffe chinoise, car le gouvernement de Pékin entretient continuellement à H'Lassa deux ambassadeurs qui

portent le titre officiel de kin-tchay-tchou-tsang-pan-seta-tchen, c'est-à-dire honorable envoyé résident au Thibet, grand officier administrateur (ou traitant les affaires). Le titre de

kin-tchay, dont la traduction littérale est honorable légat, ne doit pas être pris dans le sens de notre mot français, ambassadeur ; il a une signification bien plus étendue, déterminée par les

mots pan-se-ta-tchen, c'est-à-dire qui traite les affaires, qui gouverne. Aussi, un kin-tchay à H'Lassa est-il bien plus grand qu'un roi et tous ses ministres. En voici la preuve :

Un nouveau kin-tchay arrive-t-il à H'Lassa, les kalun et autres mandarins thibétains sont obligés d'aller le recevoir à une journée de distance ; le roi lui-même va à sa rencontre à quatre ou

cinq lieues de la ville, se prosterne devant le grand légat et le conduit à son palais. Chaque mois, au premier et au quinzième jour de la lune, il doit faire une visite à M. l'ambassadeur qui ne

se dérange pas pour la lui rendre. Cependant le légat de Pékin à H'Lassa n'est ordinairement qu'un mandarin mandchou, de grade inférieur, auquel on permet de porter, durant ses fonctions

seulement, le globule rouge et le titre de ta-jen (grand homme), afin de frapper davantage l'esprit des Thibétains. D'autres fois c'est un grand mandarin en disgrâce qu'on envoie faire pénitence

chez les barbares.

Ces usages pourraient n'avoir, à notre point de vue, que l'importance d'une simple affaire d'étiquette, mais il ne faut pas juger les orientaux au point de vue français. Ce qui nous semble

bagatelle ou chose d'étiquette est chez eux l'expression d'un dogme politique.

Rapports entre le roi de H'Lassa et l'empereur de la Chine. — Le roi de H'Lassa n'est pas libre de correspondre directement avec l'empereur de Chine ; s'il a des communications à lui adresser, il

doit supplier le kin-tchay de faire la demande ; l'empereur ne daigne pas écrire à son vassal roi, mais il envoie ses ordres à l'ambassadeur qui les transmet au pauvre roi du Thibet dont la

réponse invariable est « la-so-la, c'est parfait ». Il n'y a réellement rien autre à répliquer au fils du Ciel. Si le roi est réduit à cette humiliante dépendance, on peut juger de la

considération accordée aux mandarins inférieurs.

Tribut, impôts et corvées. Monnaie du pays. — Voici encore quelques considérations à l'appui de celles qui

précèdent : on regarde généralement un pays comme soumis à un grand empire, quand il lui doit le tribut, les impôts et les corvées, et quand la monnaie est frappée par l'État suzerain ; c'est ce

qui a lieu pour le Thibet, ainsi que nous allons le faire voir.

1° Le tribut. — Tous les cinq ans H'Lassa, Tcha-mou-to et Tra-chi-lun-bo sont obligés d'envoyer à Pékin une

ambassade solennelle, chargée d'aller saluer l'empereur, et de lui offrir les objets les plus rares et les plus précieux de ces pays. Si, pour une cause majeure, l'ambassade ne pouvait être

envoyée, on demande à Sa Majesté chinoise une dispense ou la remise à une autre année. On décore ce tribut du beau nom de présents ; mais ce sont de vrais tributs, et l'empereur saurait bien les

exiger s'il prenait fantaisie aux Thibétains de vouloir s'en dispenser. C'est ainsi que la politique chinoise jette de la poudre aux yeux des gens.

2° Les impôts. — Chaque année, toute famille libre et propriétaire au Thibet, doit payer à l'empereur

l'impôt foncier appelé Guia-kong-mi-tchré, et qui est parfaitement distinct, même pour le simple peuple, de l'impôt à payer aux chefs indigènes et qu'on nomme Dé-tchré. Le premier est perçu

annuellement par les chel-ngo ou sous-préfets, qui le versent entre les mains des deba ou préfets. Autrefois, le produit de l'impôt était livré par les deba aux leangtay, qui l'expédiaient en

argent à Ta-tsien-lou, d'où il était ensuite renvoyé au Thibet pour subvenir aux dons que l'empereur fait, chaque année, aux lamaseries. Maintenant, pour épargner le transport et pour éviter les

dangers de la route, les chefs du pays accusent seulement réception de la somme provenant de l'impôt, et ils la distribuent ensuite comme venant directement de Chine, selon les ordres reçus du

gouvernement de Pékin.

3° Corvées. — Les deux kin-tchay et le y-tsin ont droit aux corvées (porteurs, bêtes de somme et de monture,

bois, paille, eau, etc.), pour eux et pour toute leur suite dans le Thibet ; le pays entier doit y contribuer. Les autres mandarins n'y ont droit qu'au moment où ils mettent le pied sur le

territoire de leur juridiction. Pendant le temps de ses fonctions, chaque mandarin a droit à être servi par deux Thibétains sans qu'il ait à leur fournir ni salaire ni nourriture.

4° Monnaie. — Il y a au Thibet une pièce de monnaie en argent, frappée à H'Lassa par le leang-tay, avec la

permission préalable de Pékin. Chaque pièce est ronde et plate, elle pèse un dixième d'once chinoise, et vaut quatre-vingts centimes ; d'un côté elle porte en caractères chinois le nom de

l'empereur et l'année de son règne ; sur l'autre, on lit encore les mêmes indications en lettres thibétaines, mais rien qui rappelle le gouvernement thibétain de H'Lassa ; toutes ces pièces sont

d'une date postérieure à la conquête du Thibet par le général Yo-kong-yé en 1703. La pièce de monnaie du Thibet antérieure à cette époque, et qui a cours encore, présente la même forme, pèse un

tsien-cinq-fent, c'est-à-dire trois vingtièmes d'once chinoise, et vaut un franc vingt centimes, mais ne porte sur les deux faces que des lettres sanscrites. Depuis la conquête, H'Lassa n'a plus

frappé monnaie pour son propre compte. Aujourd'hui les roupies anglaises et les lingots sont très communs dans le commerce.

La population peut se diviser en cinq classes et même en six.

1° Celle des mandarins, qui forme une espèce d'aristocratie, non seulement à cause de leurs fonctions, mais

encore parce que tous les grands mandarins sont choisis dans les anciennes familles qui ont des titres de noblesse, titres dont ils sont très fiers. Cependant les hautes charges de l'État ne sont

pas le privilège exclusif des nobles : quelques hommes, bien que sortis du peuple, se sont élevés aux premières dignités, par leur propre mérite : le fameux Péchi en est un exemple ; cependant

pour arriver à un emploi, le moyen le plus sûr n'est pas tant le mérite que l'argent : sans l'argent il est impossible de parvenir à un emploi quelconque ; il en est de même pour obtenir un

grade. Aussi pendant la durée d'une première gestion, il faut penser à se procurer de quoi acheter une place supérieure, et comme les mandarins n'ont point d'appointements du gouvernement, (le

talaï-lama, le roi et les kaluns seuls en reçoivent de Pékin), il faut se tirer d'affaire aux dépens des administrés ; aussi l'entretien de la maison mandarine, les voyages et les corvées, tout

est payé par le peuple. Y a-t-il un procès ? l'accusateur et l'accusé doivent faire des présents pour obtenir un jugement : celui qui a donné le plus obtient gain de cause, et le condamné est

encore obligé de payer les frais de justice dont le juge prend la plus grosse part. Passe-t-on un acte devant le mandarin ? il faut lui faire d'abord des cadeaux, et ensuite payer des frais ; si

le mandarin va quelque part, chaque village, outre les frais de voyage, est obligé à des présents ; enfin, veut-il faire le commerce, et tous le font, son peuple est obligé de porter gratis tous

les fardeaux, heureux encore si on ne l'oblige pas à recevoir telle marchandise à tel prix : un refus serait suivi de tant de déboires qu'on aime mieux en passer par là. Les impôts sont réglés

par la coutume, aussi bien que le contingent des soldats à fournir dans les grandes occasions. En temps de paix, les mandarins exigent des présents ; y a-t-il des troubles et des impôts

extraordinaires à payer ? ils font leur fortune en exigeant le double ou le triple de ce qui est dû ; il faut que toute la hiérarchie des mandarins par laquelle l'impôt passera y trouve son

profit, tout en livrant au gouvernement ce qu'il a demandé.

M. Foucaux, écrit le missionnaire, me prie de lui chercher l'ancien code du Thibet en 40 articles. Je n'ai jamais pu, malgré toutes mes recherches, trouver même un code moderne ; on me répondait

toujours : « nous n'avons que des coutumes locales non écrites. » Enfin un chel-ngo, ou sous-préfet, de Men-kong, qui passait pour être de nos amis, nous répondit en riant :

— Un code de lois ! ah ! je n'en connais pas ; celui qui donne le plus gagne son procès, voilà tout ce que je sais.

Bref, je crois que le meilleur mandarin thibétain, celui que le peuple trouverait le plus juste, mériterait bien les galères à perpétuité, s'il était jugé par la loi française. Dans les

procédures on emploie la question et divers autres supplices, mais le patient peut toujours se racheter avec de l'argent. Les chel-ngo ne condamnent qu'à l'amende, à la prison, à des coups. Les

depa peuvent de plus exiler ou mutiler les condamnés en leur crevant les yeux, leur coupant les doigts ou les mains, mais je ne crois pas qu'ils aient le droit de vie et de mort ; ce droit est

réservé aux gouverneurs ti-guié et aux mandarins supérieurs ; toutefois l'argent, quand on en a, mène à bien la plupart des procès, même criminels. Ainsi il y a quelques années le seul chel-ngo

de Men-kong termina une affaire de meurtre avec guet-apens moyennant soixante taëls (480 francs), sans compter ce qui lui fut remis sous main par le coupable ; et pourtant la famille de la

victime ne reçut que le tiers de cette somme.

En général les mandarins thibétains, esprits sceptiques, sont tyrans et despotes envers leurs inférieurs, esclaves de leurs supérieurs, et le peuple est plus esclave encore de ceux qui le

gouvernent ; cela n'est pas étonnant ; là où il n'y a pas de conscience, on ne peut voir régner que l'arbitraire et la loi du plus fort.

2° La seconde classe est celle des lamas ; on en a déjà parlé, il en sera fait encore mention à l'article

Religion.

3° La troisième est celle des marchands. Il y a quelques années tout le commerce se faisait par

l'intermédiaire des marchands chinois établis dans les villes de la grande route, depuis Ta-tsien-lou ou Tar-tsé-do, jusqu'à Tin-je ou Tingre, sur les frontières du Népal ; ils avaient dans

toutes ces villes des entrepôts considérables d'où ils envoyaient à Ta-tsien-lou, et de là en Chine, les marchandises qui leur venaient des provinces. Actuellement les Thibétains se sont mis à

faire le commerce directement avec la Chine et les autres pays où chaque grand mandarin, chaque grande lamaserie, envoie son gar-plun faire le commerce en son nom. Aussi le nombre des marchands

chinois a-t-il considérablement diminué, et ceux qui restent n'ont plus l'air que de détaillants. Il n'est pas d'individus, jusqu'aux riches des provinces thibétaines, qui n'envoient maintenant

dans les grands centres des hommes portant le simple titre de tsang-peun ou patron de magasin. Tous ces marchands, après avoir appris des Chinois toutes les ruses de la fourberie commerciale, en

profitent maintenant contre eux, et s'enrichissent à leurs dépens.

4° La quatrième classe est celle des laboureurs, ou ching-pa, qui se trouvent presque exclusivement dans la

partie méridionale du Thibet, où un climat plus chaud permet à la terre de produire des céréales.

5° La cinquième est celle des pasteurs de troupeaux ou cheun ; elle est très nombreuse, et habite sous les

tentes au milieu des immenses pâturages qui occupent presque tout le nord du Thibet, depuis la grande route chinoise de Pékin à Lassa, jusqu'aux Himalayas.

6° La sixième classe est celle des mendiants ; ce sont des hommes qui ont été condamnés par un jugement,

comme je l'ai dit plus haut, à cette triste profession, ou qui l'ont embrassée par nécessité ou par dévotion, comme font un grand nombre de lamas, ou bien encore qui s'y trouvent portés par le

seul désir du vagabondage ; toujours est-il que cette classe est très nombreuse, souvent elle donne la main à une septième classe non moins nombreuse, celle des brigands de grand chemin, appelés

kia-pa ; aussi ne voyage-t-on guère dans ce pays qu'en caravane, ce qui est prudent, et encore cela ne suffit pas toujours.

Il est si difficile de définir le caractère d'un peuple, qu'on doit craindre de se tromper

en cette matière, d'autant plus que souvent, ne pouvant juger des choses que par ses propres impressions ou par une expérience personnelle, on peut facilement se tromper ; cependant, comme depuis

huit années j'ai vécu au milieu des Thibétains, que j'ai eu des jours marqués par des succès, des jours de bonheur et des jours malheureux, que j'ai vécu avec les grands mandarins, avec les

marchands, avec le peuple et les sauvages, je crois pouvoir, sans être accusé de présomption, émettre mon opinion.

Il me semble donc que le Thibétain, quel qu'il soit, est essentiellement esclave du respect humain ; s'il vous croit grand, puissant et riche, il n'y aura rien qu'il ne fasse pour capter votre

bienveillance, vos faveurs ou votre argent ou même un simple regard d'approbation. S'il n'a rien à espérer, il vous accueillera avec toutes les démonstrations de la plus profonde soumission ou de

la plus généreuse cordialité, suivant les circonstances, et vous fera des compliments interminables, employant les expressions les plus flatteuses et même les plus doucereuses que l'esprit humain

ait pu inventer. En ce genre il pourrait donner des leçons aux flatteurs les plus raffinés d'Europe ; vous croit-il au contraire d'une condition inférieure, il n'aura plus pour vous que de la

morgue, ou tout au plus une politesse guindée, maussade, revêche ; votre fortune vient-elle à changer, êtes-vous devenu misérable à ses yeux, abandonné, et sans autorité, il se tourne

immédiatement contre vous, vous traite en esclave, se range du côté de vos ennemis, sans que ses anciennes protestations de dévouement et d'amitié lui fassent honte, sans que la reconnaissance

parle à son cœur. Esclave envers les grands, despote envers les petits quels qu'ils soient, fourbe ou traître selon les circonstances, cherchant toujours à escroquer quelque chose, et mentant

sans pudeur pour arriver à ce but, voilà je crois le vrai Thibétain, au moins le Thibétain des pays cultivés du sud, qui se regarde comme bien plus civilisé que les pasteurs ou bergers du nord

avec lesquels je n'ai eu que très peu de rapports, et dont par conséquent je ne prétends pas faire le portrait.

On conçoit qu'avec un pareil caractère et avec des mœurs dissolues, le Thibétain devienne facilement cruel et vindicatif. Il ne pardonne jamais : la vengeance seule peut le satisfaire quand il se

croit offensé, mais il ne le manifeste pas tout d'abord ; au contraire, il affecte de vivre en bonne intelligence avec son ennemi, il l'invite, c'est avec lui de préférence qu'il fait le

commerce, mais il choisira pour lui tirer une balle dans la poitrine le moment qui suivra un bon dîner où l'on s'est traité cordialement, où l'on s'est juré la plus profonde amitié, etc.

Tels sont les principaux défauts du Thibétain : quelles sont ses vertus ? Je crois qu'il a un esprit instinctivement religieux qui le porte à faire de bon cœur quelques pratiques extérieures, et

même des pèlerinages longs et fatigants, mais peu dispendieux ; quant à ses convictions religieuses, elles sont absolument nulles, grâce à la profonde ignorance où les lamas laissent le peuple,

soit à cause de leur incapacité pour l'instruire, soit et surtout pour conserver entre leurs mains les affaires du culte qui leur produit de gros revenus. Les actes du peuple en matière

religieuse ne s'accomplissent que sous l'empire de la routine ; mais il ne se rend pas compte et ne cherche pas à s'éclairer ; de là, ignorance dans les classes inférieures, scepticisme et

indifférence dans les autres, surtout parmi la classe des mandarins et des lamas. Les autres vertus sont presque toutes matérielles, si je puis parler de la sorte : ainsi il souffre facilement le

froid, la fatigue, la faim, la soif, et cela pendant longtemps ; mais s'il trouve une bonne compensation, il ne la manquera jamais. Il est généralement actif mais moins industrieux que le

Chinois, aussi les arts sont-ils au Thibet bien moins perfectionnés qu'en Chine. Au milieu de son travail, il chante sans souci ; à l'époque d'une fête, il se promène pendant le jour, chante,

danse et boit pendant la nuit sans se souvenir des chagrins de la veille, ou sans se préoccuper des soucis du lendemain. Voilà le Thibétain tel que je l'ai vu.

Le tchou-pa forme la partie essentielle du costume des hommes. Dans les pays du nord, c'est

une espèce de peau de mouton dont la laine est tournée vers le corps. Les riches et les mandarins la doublent à l'extérieur de soie ou de drap rouge ; chez le vulgaire la peau est comme enduite

de beurre et noire de crasse. Parmi les gens du peuple, on remarque que les anciens habits sont plus riches que les nouveaux, ce qui semble prouver que la population ne s'est pas beaucoup

enrichie. Ces vieux vêtements sont des reliques de famille qui ne sortent guère de leur retraite qu'à l'occasion des mariages et de quelques grandes fêtes. Le chapeau des hommes est fait en

feutre blanc et recouvert en partie d'étoffes de diverses couleurs, c'est presque le chapeau français de forme basse, à très larges bords ; on le porte sur l'oreille gauche parce qu'il est trop

étroit pour que la tête y entre ; il est maintenu par un cordon noué sous le menton.

Les ornements communs aux deux sexes sont : une boîte reliquaire en argent, appelée ga-ou, qui a trois pouces de longueur et deux pouces de hauteur ; sa face extérieure est très ornée, elle est

suspendue au cou par une courroie. Les boucles d'oreille sont de grands anneaux qui ont un pouce et demi de diamètre et dont le corps est de la grosseur d'une petite plume d'oie, et porte une

pierre précieuse. Celles des femmes sont longues : ce sont deux anneaux réunis l'un à l'autre par un tube entouré de fils d'argent et une pierre au milieu. Les bracelets sont généralement gros et

sculptés, ils représentent souvent un serpent dans la tête duquel est enchâssée une pierre.

Les Thibétains sont très amateurs de ces ornements. Dès qu'ils ont quelques morceaux d'argent ils l'emploient à s'en faire des parures, et un orfèvre français trouverait le débit de ses produits,

en temps de paix, auprès des mandarins et des gens riches. Seulement il ne faudrait pas que la main-d'œuvre fût trop chère, car ici on travaille l'or et l'argent à bon marché. Il faudrait aussi

que l'argent fût de bonne qualité, attendu que les orfèvres du pays ne sachant pas le travailler quand il contient de l'alliage, les objets européens dans lesquels on en trouverait trop seraient

bientôt dépréciés.

Le costume des femmes diffère de celui des hommes. Une longue pièce d'étoffe de laine, de diverses couleurs, est plissée et cousue par un côté à une ceinture de toile, de manière qu'en réunissant

les deux extrémités par-devant, et en les croisant un peu, cela fasse jupon. Sur la poitrine un gilet sans manches, dont le bas est tenu juste au corps par le cotillon, et quelquefois par-dessus

le gilet une camisole à manches. Les cheveux sont réunis en une seule tresse qui pend sur le dos. Du côté de Patang, les femmes forment avec leurs cheveux un grand nombre de petites tresses, qui

se réunissent ensuite en une seule ; tandis que dans l'ouest elles forment deux tresses. Du côté de Lassa, les femmes portent une couronne en coquillages, quelquefois en argent. Et près de

Litang, elles ont deux espèces de grandes coquilles d'huître en argent qui viennent se réunir au sommet de la tête ; dans ces parages, beaucoup portent des colliers de verroterie blanche, mêlée

de grains de corail, d'ambre et de lapis lazuli ; tandis que les hommes portent le chapelet bouddhique en bois, avec quelques fragments de pierres précieuses.

Il me reste à parler de l'architecture des ponts et des chaussées. Quant aux chaussées,

c'est le bon Dieu lui-même qui les a faites, et les fleuves sont si bien encaissés que les inondations ne sont pas à craindre ; seulement comme il est nécessaire de traverser les fleuves, les

Thibétains ont inventé deux espèces de ponts, le ching-sam ou pont de bois, et le djin-sam ou pont de corde.

Pour construire les ponts de bois, ils choisissent un endroit où la rivière est resserrée par les rochers qui se font face. Si ces rochers sont assez plats et assez élevés pour que le pont ne

soit pas enlevé par les grandes eaux, ils y établissent des poutres grossièrement équarries, et qui vont d'un bord à l'autre. Si un côté est trop bas, ils font une construction en grosses pierres

dans un solide encadrement en bois qui s'appuie sur le rocher et sur les flancs, de manière à ne pouvoir être emportée par les eaux. Si la rivière est trop large, ils placent de chaque côté sur

le terrain convenablement préparé de longues poutres qui dépassent la rive de six ou huit pieds, et chargent l'extrémité, qui repose sur le sol, de grosses pierres pour faire contrepoids. Si le

vide est encore trop grand, ils placent une nouvelle couche de poutres sur les premières, de façon qu'elles dépassent celle-ci de cinq ou six pieds, puis ils les chargent également de pierres. Il

y a des ponts qui ont ainsi quatre ou cinq couches de poutres superposées l'une à l'autre, et s'avançant toujours de plus en plus vers le milieu de la rivière. Enfin quand le vide entre les

poutres supérieures n'est plus que de vingt ou trente pieds, ils mettent les poutres équarries qui forment le tablier du pont. Tous les ponts thibétains soit à l'ouest sur le Sud-ledje, soit sur

d'autres rivières, sont de ce genre.

À Tcha-mou-to ou Kiop-do, on a construit sur les deux rivières qui s'y réunissent pour

former le Lakio ou Lan-tsang-kiang, trois ponts de plusieurs arches, faits différemment de ceux dont je viens de parler. Au milieu des rivières on avait établi des piles non pas de pierres de

taille que je n'ai jamais vu employer, mais de pierres brutes soutenues dans un encadrement formé de fortes poutres qui étaient solidement reliées l'une à l'autre, de manière à présenter un angle

au cours de l'eau ; d'une pile à l'autre étaient couchées de longues poutres qui soutenaient un plancher formant tablier. On dit que le pont qui se trouve plus loin, à quatre ou cinq jours de

marche sur le Lou-tzé-kiang ou Ngeu-kio, est construit de la même manière ; je crois que c'est de l'architecture chinoise, car il est sur la grande route de Lassa à Pékin.

Les ponts de corde sont plus simples : sur chaque bord du fleuve, s'il n'y a pas d'arbre, se trouve plantée solidement une poutre qui a environ deux mètres de hauteur, et disposée de telle sorte

que le côté d'où l'on part soit plus élevé que celui où l'on veut arriver. Une corde faite en fibres de bambous tressées ou de lanières de cuir de yak, est tendue d'un poteau à l'autre. Pour

traverser la rivière, le voyageur doit avoir un demi-cylindre en bois nommé oua-ta surmonté d'un œillet dans lequel est passée une forte courroie, au moyen de laquelle est attaché le voyageur ;

quand il est bien consolidé, il saisit fortement le cylindre entre les mains et se laisse glisser le long de la corde faisant chaînette ; on ne vient pas heurter contre l'autre poteau, ce n'est

même qu'à force de bras qu'on peut se hisser pour gagner l'autre rive. Pour repasser le fleuve il faut qu'il y ait, à une petite distance, une autre corde disposée de la même manière, mais dont

la pente est en sens inverse.

J'ai toujours ouï dire, et j'ai pu m'en convaincre par moi-même, que le fer thibétain est de

bien meilleure qualité et mieux façonné que le fer chinois. Aussi, tout Thibétain est-il très fier de porter à la ceinture un beau sabre avec fourreau orné de corail, et sur l'épaule un bon fusil

jeté en bandoulière. En voyage il ne se sépare jamais de son sabre et de son fusil : ces armes constituent une branche importante de commerce.

Le sabre thibétain est à lame droite et unie ; cette lame a de 60 à 80 centimètres de longueur, 5 à 6 de largeur, et de 5 à 6 millimètres d'épaisseur au dos ; vers son extrémité le tranchant

forme un angle obtus de manière à venir se terminer en pointe du côté du dos ; la poignée qui a 15 centimètres de longueur est munie d'une petite garde quelquefois ronde et pleine, le plus

souvent recourbée du côté de la lame, afin d'emboîter le haut du fourreau ; souvent elle présente l'aspect d'une petite croix, et le pommeau qui consiste en plaques de fer et de cuivre alternées,

offre la forme de trois lobes contigus. Des morceaux de corail ou de pierres sont souvent incrustés dans ces lobes. Quelquefois aussi, la garde présente des gravures, et la poignée est ornée de

fils d'argent enroulés. Quant au fourreau, il est formé de deux planchettes ou feuilles de bois très minces, entre lesquelles passe la lame, et qui sont ordinairement maintenues par une bande de

fer poli qui les enveloppe sur une certaine largeur par dessus et par dessous dans toute la longueur, laissant ainsi entre elles un certain espace sur le plat du fourreau ; cet espace est couvert

de cuir ou d'une plaque de cuivre ciselé, sur laquelle sont aussi enchâssées quelques pierres. Il est bien entendu qu'il ne s'agit ici que des beaux sabres ; il y en a beaucoup de fort ordinaires

et dépourvus d'ornements, c'est pourquoi les prix varient considérablement. Un sabre de cette sorte ne se vendra que 4, 5 et 6 francs, tandis qu'un sabre de première qualité coûtera de 50 à 100

francs. Les Thibétains sont très amateurs de sabres mongols ; j'en ai vu entre leurs mains qui provenaient de l'Inde et qu'on avait payés près de 200 francs. Ils seraient enchantés, je crois,

d'avoir de grands sabres comme ceux de notre cavalerie, et ils les préféreraient de beaucoup à ceux qui viennent de l'Inde, et qui n'ont rien de merveilleux ; le Thibétain est connaisseur, et

avant tout il lui faut une bonne lame.

Fusils. — De même pour les fusils : il y en a de toutes les qualités et de tous les prix, depuis 16 jusqu'à 200 francs. Je crois que les anciens fusils

de munition à pierre feraient merveille, car ici on ne saurait faire les capsules, tandis qu'on trouverait des pierres à feu tant qu'on voudrait. Les Thibétains ont encore le fusil à mèche, le

bois ou monture se continue presque jusqu'à l'extrémité du canon qu'elle emboîte à moitié, et auquel elle est reliée par de petites courroies situées à 30 ou 35 centimètres de son extrémité. La

crosse, petite et étroite, ne peut servir à épauler ; la monture est munie de deux branches mobiles de 50 centimètres de longueur qui s'articulent avec elle : au moment de viser, on fiche les

deux branches en terre, de sorte qu'en abaissant la crosse, la monture forme une espèce d'affût qui porte le canon et aide le tireur à bien viser. Avec un affût aussi bas, on doit se coucher pour

tirer en l'air, même à une assez faible hauteur et c'est ce qui a toujours lieu. D'ailleurs sur le plat de la crosse est attaché un petit sac de cuir allongé qui contient la provision de mèches ;

la poudre est renfermée dans de petites cornes qui contiennent chacune une charge, et qui sont suspendues séparément en divers endroits d'une courroie que l'on porte en sautoir. À cette courroie

est également attachée une gourde en cuir qui renferme les balles ; le plomb de chasse est inconnu. Les Thibétains fabriquent eux-mêmes leur poudre, le salpêtre est très abondant ; quant au

soufre on le trouve à deux jours de marche ou sud des salines, sur la rive gauche du Lan-tsang-kian, près du village de Napo où il y a un magnifique gisement. La portée d'un bon fusil est

ordinairement d'une centaine de mètres ; rarement on cherche à tirer au delà, je crois cependant qu'on le pourrait.

Les principales productions du sol sont :

Le riz, que l'on cultive dans les plaines au pied des Himalayas, surtout dans les districts de Dza-yul et de Kong-pou.

Le né, espèce d'orge que les Chinois nomment tsein, et avec lequel les Thibétains font une farine qu'ils appellent tsampa, qui est leur nourriture habituelle ; ils commencent par faire griller

cette espèce d'orge dans une marmite en fer, en l'agitant toujours jusqu'à ce qu'elle ait pris une teinte brune, et la font moudre ; les plus délicats passent cette farine au tamis. Pour la

manger, on remplit d'abord au quart une écuelle avec du thé beurré et salé, dans laquelle on met le tsampa, qu'on pétrit à la main, de manière à lui donner la consistance d'une pâte un peu

humide. Il y a une espèce d'orge à grains jaunes et une autre à grains noirs.

Le maïs à grains blancs, à grains jaunes et à grains rouges ou noirs, ce dernier est le moins estimé.

Le froment. Il y en a de plusieurs espèces : Le froment sans barbes, le froment barbu à fleurs blanches, le froment barbu à fleurs rouges, et le froment barbu à grains très gros et très nombreux,

car on en compte jusqu'à soixante sur un seul épi ; ce n'est pas cependant le plus cultivé. Un trait caractéristique de la manière dont les Thibétains font la récolte des céréales, c'est que le

plus ordinairement ils ne font que couper les épis, et qu'ils laissent la paille qu'ils enterrent en labourant, c'est leur seul engrais.

Le millet. — Il présente trois variétés : le petit millet ou celui des oiseaux, le millet à balai ou grand millet, et un qui est intermédiaire.

Le sarrasin. — Il comprend trois espèces : le doux, l'amer, et un qui se rapproche de l'un et de l'autre par le goût et la forme, nommé bou-tsi ; il se distingue en blanc et en noir.

Légumes. — Le seul légume connu est la courge qui se sème dans les champs de maïs ; cependant dans leur établissement de Bonga, les missionnaires cultivaient en grand la pomme de terre, le chou,

les salades, les carottes, les épinards et d'autres légumes encore dont les semences étaient venues de France, et qu'ils espéraient acclimater peu à peu dans le pays ; ils espéraient aussi faire

réussir le trèfle et la luzerne, comme une précieuse ressource pour la nourriture des animaux.

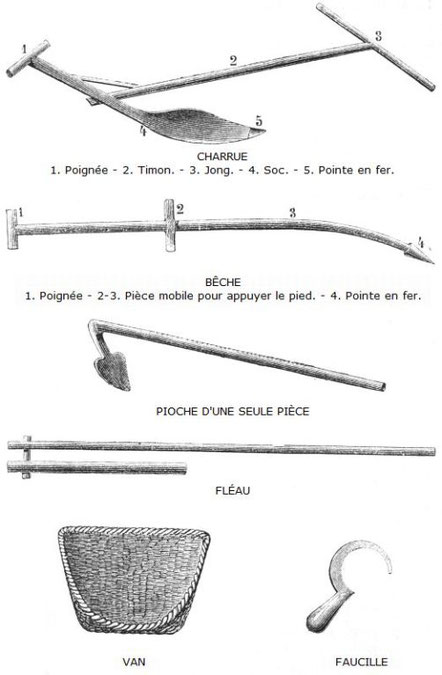

Les instruments d'agriculture sont de la dernière simplicité.

La charrue se compose d'un soc garni d'une pointe de fer, d'un timon et d'un joug auquel on attache deux bœufs, ou, à leur défaut, quatre hommes pèsent sur une traverse placée à hauteur de la

poitrine et poussent en avant, tandis qu'un autre dirige par derrière.

La bèche, sorte de grand levier, qui sert à défoncer les terrains.

Une sorte de pioche.

Le sarcloir, de la forme de la précédente, mais dans des dimensions moindres.

La faucille est dans le genre européen, mais n'a pas de dents.

Le fléau sert à battre les grains, il est presque comme ceux de France ; mais les Thibétains en font usage d'une manière toute différente, c'est-à-dire qu'ils le prennent par le bout le plus gros

et ils frappent avec le plus mince qui est aussi le plus long.

Le van fabriqué avec des bambous sert à enlever la menue paille ; les Thibétains savent aussi confectionner toutes sortes de paniers qui servent particulièrement à la conservation des

grains.

Dans bien des endroits on obtient deux récoltes par an, sur le même terrain, mais pour cela il faut un temps propice, beaucoup de chaleur et de pluie, et si l'on vient à en manquer la récolte est

perdue. Les pluies n'ont lieu que dans une partie de l'année, et si l'on peut détourner les eaux des ruisseaux sur les terrains provenant d'anciens éboulements, on en tire ainsi bon parti ; ce

cas se présente le plus ordinairement sur les rares endroits que l'on peut cultiver, soit autour des villages, soit sur l'emplacement des forêts que l'on a détruites pour avoir du bois de

chauffage et de construction ; tout le reste du pays reste improductif à cause de l'aridité du sol. Sur le sommet des plateaux les moins élevés sont les pâturages, dont nous allons parler, mais

au-dessus il n'y a plus de végétation, et l'on ne trouve que des roches nues.

Il y aussi certains endroits où l'on fait du vin ; ainsi l'on rencontre de beaux vignobles à une dizaine de jours de marche au sud de Tcha-mou-to, sur les bords du Lou-tzé-kiang, vis-à-vis

Dzo-gong et aux salines de Kio-ta, sur le Lan-tsang-kiang ; la vigne n'est jamais taillée et croît en treilles formées de grandes perches placées verticalement et horizontalement pour la

soutenir. J'ai aussi trouvé des vignobles dans le haut Bushire au village de Lepa, près de la frontière ouest du Thibet.

En fait d'arbres fruitiers, on trouve quelques poiriers, des pruniers, des pêchers, des abricotiers, des grenadiers, quelques pieds de bananiers sauvages, et le mûrier, que cependant on ne

cultive pas.

Parmi les arbres forestiers, il faut citer le cyprès comme très commun, l'arbre à vernis ou à encens, et une grande variété d'arbres résineux. Les montagnes sont couvertes de plantes

médicinales.

Dans mes deux dernières lettres, j'ai déjà eu l'honneur de vous parler souvent des lamas.

Nos savants européens, qui n'y regardent pas de si près, les nomment généralement les prêtres du Thibet, les prêtres de la religion bouddhique. Tandis que réellement les lamas n'ont rien de ce

qui constitue le caractère et les devoirs du sacerdoce proprement dit. C'est à peine si l'on pourrait les nommer des religieux, puisqu'ils n'ont pas les vœux qui sont de l'essence même de cet

état.

La meilleure définition qu'on pourrait donner du lamanisme serait, à mon avis, une société d'hommes (ou de femmes) portant un uniforme censé religieux, et s'occupant de religion pour gagner leur

vie, et cela quand ils n'ont rien de mieux à faire. Cependant, dans certains pays, les lamaseries ont sur le peuple qui les entoure un véritable droit de prières. Au moment où elles se sont

établies, elles ont acheté ce droit, à la condition que tous les ans, chaque famille inviterait selon ses moyens un certain nombre de lamas à venir lire des livres et battre le tambour chez elle.

Comme il faut nourrir grassement ces lamas pendant leur séjour à la maison et les payer largement au départ, il s'ensuit que le contrat primitif revenait tout simplement à donner un œuf pour

avoir un bœuf. Le peuple le sent bien maintenant ; mais le moyen de se débarrasser de cet arrangement ? le moyen de payer toutes les dettes simoniaques qui en ont été la suite et qui font la

boule de neige, grâce aux usures ?

Cependant l'on appelle souvent les lamas, soit parce qu'on y est forcé par le contrat dont je viens de parler et par la coutume, soit parce qu'on veut se donner aux yeux du public des airs

d'homme riche et généreux, soit enfin parce qu'on y est poussé par un sentiment de dévotion superstitieuse. Dans tous les cas, voici ce qui se passe ordinairement dans ces circonstances.

Lorsqu'une famille a résolu d'inviter les lamas à venir prier, il faut d'abord que le chef de famille aille faire en personne l'invitation. À cet effet, deux ânes, des mulets ou des chevaux, sont

chargés de thé, céréales, sel, étoffes, selon ses moyens et souvent au-delà. Puis il cherche dans son garde-meuble son plus bel habit et l'endosse, se munit d'un ka-ta ou petite pièce d'étoffe de

soie blanche tissée à la manière des toiles d'araignée ; enfin il monte à cheval et, poussant devant lui ses bêtes de charge, il se dirige vers la lamaserie. Si le solliciteur est un matador du

pays, il s'adressera au chef de la lamaserie ou à quelque lama important de sa connaissance, le priant de venir présider la cérémonie avec un certain nombre de ses pareils, sous la réserve tacite

que les prétentions ne seront pas trop élevées, et il offre, en même temps que sa supplique, son ka-ta et les présents apportés qui sont toujours les bienvenus. Le lama invite notre homme à boire

le thé, et, pendant ce temps, l'on discute quel sera le nombre des lamas, combien de jours de prières, quel sera l'ordinaire des repas, et surtout le salaire que chacun recevra à la fin. On

indique aussi quels livres il faudra se procurer, car tous les livres sont bien écrits de la même manière, mais tous les lamas ne savent pas lire toutes espèces de livres ; il est plus prudent

d'avoir ceux qu'ils savent par cœur sans en comprendre un mot. Enfin le jour est fixé.

La veille de ce jour, la maison est en grand émoi. Il faut tuer un bœuf, ou un porc, ou un mouton, ou une chèvre, faire moudre la farine de tsampa, battre le riz, faire des pains, balayer la

chambre ou le toit où doivent se réciter les prières, épousseter les tapis, tables et ustensiles qui doivent servir, et dont la plupart sont empruntés ; apporter les énormes volumes et les

tambours, etc. On dirait un vrai déménagement.

Au jour fixé, et le soleil étant déjà bien élevé au-dessus des montagnes, arrivent les lamas invités. S'ils sont riches, ils viennent à cheval, drapés dans leurs jupons et leurs écharpes rouges ;

parfois le président est revêtu d'un manteau en drap rouge écarlate brodé de fleurs, assez semblable à une chape courte. Tous ont le casque en tête, non pas un casque d'acier ou de cuivre, mais

un vrai casque de dragon avec son panache de laine jaune jadis propre. S'ils sont pauvres, ils viennent à pied, mais se drapant quand même dans leurs jupons et leurs écharpes qui tombent en

lambeaux, le casque sous le bras ou jeté nonchalamment sur l'épaule.

La première occupation en arrivant est de faire un bon déjeuner, après lequel le président fait ou fait faire l'inspection de la chambre ou du lieu où doivent se lire les prières. Sur une estrade

qui sert d'autel, sont disposées des assiettes de bois chargées de grains grillés, de riz, de maïs, de raisins secs, de petits gâteaux, de plumets d'ajonc, de copeaux de bois odoriférants,

quelques lampions au beurre, quelques petits vases pleins d'eau et, au milieu de tout cela, un large plateau sur lequel sont empilées de petites figurines en pâtes, vernissées de rouge et

représentant plus ou moins Bouddha. En avant de l'estrade, un réchaud allumé. De chaque côté sont disposés des tapis, et devant chaque tapis un gros volume posé sur une petite table longue très

basse. Enfin deux ou trois tambours pour ceux qui ne savent pas lire. Le tambour thibétain forme un grand disque de 0,60 m. à 0,80 m. de large sur 0,15 m. à 0,20 m. d'épaisseur, le tout couvert

de peau de chèvre. Pour qu'il demeure immobile, dans une position verticale, on le place sur un cercle épais et creux de paille ficelée dans lequel il s'emboîte sans que le son soit gêné. Celui

qui le bat le soutient aussi de la main gauche au moyen d'une petite courroie cousue sur un bord ; l'unique baguette est formée d'une tige flexible de rotin, courbée en demi-cercle et ressemblant

à une grande faucille ; elle est garnie à une extrémité d'une pomme de chiffons recouverts de cuir. Enfin une grosse sonnette à droite du président, et des cymbales près de ses deux voisins

complètent les préparatifs.

Il est bien dix heures et demie ou onze heures, la cérémonie va commencer, attention ! Tout

en causant, riant, s'essuyant les lèvres et se mouchant avec le revers de leur écharpe qu'ils achèvent de draper sur leurs épaules, et se coiffant du casque de laine jadis jaune, les lamas

arrivent sans ordre de l'endroit où ils ont déjeuné ; chacun prend place sur son tapis, les jambes croisées de manière que les pieds soient sous les genoux, ouvre son livre ou dispose son

tambour. Pendant ce temps, le maître de la maison verse à chacun une rasade de thé bien beurré dans son écuelle de bois placée au bout du livre, à main droite. Enfin le président agite sa

sonnette, et les tambours font un roulement. C'est l'entrée en matière : les lamas cessent de rire et de causer, mais il n'en est pas de même des spectateurs pour lesquels on prie, ils peuvent

continuer leurs conversations comme bon leur semble, personne n'y trouve à redire, même si elles donnent des distractions et provoquent le rire des lamas prieurs ; l'essentiel de la part des

assistants est qu'il y ait toujours un homme de garde pour remplir les tasses à thé dès qu'elles sont vides.

Le président marmotte entre ses dents et d'une voix sourde le titre de l'ouvrage, puis commence immédiatement la psalmodie. La psalmodie thibétaine n'est pas à deux chœurs ni sur le recto tono,

comme celle que l'on entend parfois dans nos églises chrétiennes. Les lamas lisent tous en même temps les mêmes paroles ou des paroles différentes dont le rythme est le même, sur un ton saccadé

plutôt que chantant, pendant que les tambours et les cymbales les accompagnent en marquant la mesure. Si le rythme vient à changer dans le cours de l'ouvrage, la cadence de la récitation et la

mesure changent aussi un tant soit peu, toujours à de très longs intervalles ; mais c'est toujours d'une monotonie à démantibuler la mâchoire ou à faire dormir debout ceux qui n'y sont pas

habitués. Et dire que cette cérémonie dure pendant des heures et même des jours entiers ! En vérité, un auteur a eu bien raison de dire : « L'ennui naquit un jour de l'uniformité », et je serais

tenté d'ajouter que l'uniformité vivait alors dans quelque lamaserie du Thibet. J'admire même comment ces pauvres lamas peuvent résister à ce terrible ennui, car la plupart d'entre eux ne

comprennent rien à ce qu'ils lisent avec une grande volubilité. Cependant, peut-être serait-ce parce que la psalmodie est interrompue trois fois par jour afin que messieurs les lamas puissent

faire trois repas séance tenante, sans compter le déjeuner du matin et le souper du soir. Cinq repas, dont deux servis à la viande, c'est assez confortable. Si les lamas ne peuvent manger tout ce

qui leur est offert, ils le versent après chaque repas dans leur besace en cuir. Ce sont des provisions pour les jours où il n'y aura pas de prières à réciter.

Dans la crainte de vous causer une attaque de nerfs par le bruit monotone de ces tambours, de ces cymbales, de cette psalmodie, nous supposerons qu'il dure seulement un jour. Le soleil va se

coucher et les volumes sont lus. La scène change d'aspect, devient autrement variée, bruyante, mais aussi bien plus courte. C'est le sacrifice ou plutôt l'expulsion des esprits malfaisants.

Le lama président, affublé d'une espèce de mitre en laine et d'une écharpe en soie, l'une et l'autre de couleur jaune très problématique, se place au fond de l'estrade avec un nouveau livre

devant lui, sans doute celui des exorcismes. Les batteurs de cymbales et de tambours forment un demi-cercle à ses côtés, deux autres se tiennent debout, armés de deux longues trompettes en

cuivre, trois ou quatre vont et viennent pour le service ; le réchaud, attisé, projette une grande flamme devant le président. Les hommes de la maison et des voisins invités vont se ranger en

bataille sur le bord du toit, le sabre à la main ou le fusil chargé et la mèche allumée au bras ; quelques gamins, dont l'un porte un grand sac et une chaîne, commencent à parcourir la maison et

les voisines pour chercher les mauvais esprits et les enchaîner s'ils les trouvent.

Le président agite vigoureusement sa sonnette, les cymbales crient, les tambours roulent, les trompettes beuglent, les assistants poussent des hourrahs frénétiques, c'est le commencement de la

seconde cérémonie. Quand le calme est un peu rétabli, le président, accompagné des cymbales, des tambours et de sa sonnette, commence la récitation des exorcismes sur un ton plus rapide, plus

accentué, et accompagné de temps à autre de grands éclats de voix. À certains moments fixés par le rituel, on lui présente une des assiettes de l'estrade et il en jette peu à peu le contenu dans

le foyer. C'est alors que recommence le vacarme augmenté par les détonations des fusils. Suit une nouvelle psalmodie assez courte ; la combustion d'une nouvelle assiette et un nouveau tapage, et

ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste plus sur l'estrade que le grand plat contenant les figurines en pâte. C'est le moment solennel. Tous se lèvent, et les lamas se forment en procession

pendant qu'un domestique emporte rapidement le réchaud dans un champ voisin où il allume un petit bûcher. En tête de la procession marchent gravement les deux trompettes, les cymbales et les

tambours, puis les autres lamas au milieu desquels le maître de la maison porte le plateau. Enfin le président ferme la marche. Les bourgeois, militaires et curieux courent, comme ils

l'entendent, se ranger près du bûcher vers lequel se dirige la procession. Pendant que le président récite les dernières formules, tous les instruments retentissent et, au moment où il jette les

figures en pâte dans le bûcher, les détonations viennent s'unir au bruit des instruments, le vacarme est à son comble. Les mauvais esprits sont censés rôtir dans le feu ou tellement effrayés par

le bruit qu'ils ont dû s'enfuir bien loin. La cérémonie est donc terminée, la procession revient à la débandade à la maison où le souper est tout préparé. Pendant ce temps, les corbeaux et les

chiens, qui connaissent très bien cette cérémonie, sont à disputer au feu les figures de Bouddha pour en faire eux aussi leur souper. Le repas terminé, les lamas s'en retournent chez eux la

besace bien remplie. Quelques jours après, le maître de la maison charge de nouveau ses bêtes de somme et va payer le prix convenu d'avance.

Ouvrage numérisé grâce à l’obligeance de la

Bibliothèque asiatique des Missions Étrangères de Paris. http://www.mepasie.org