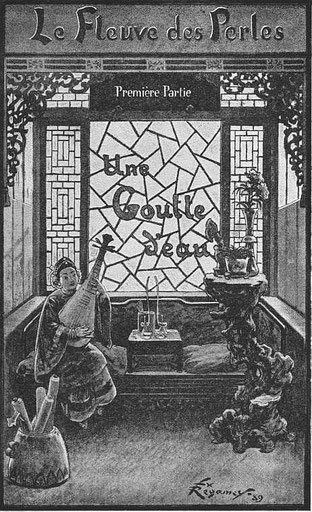

René de Pont-Jest (1830-1904)

LE FLEUVE DES PERLES (L'Araignée-Rouge)

Émile Dentu, Paris, 1889, 420 pages, 197 compositions et dessins d'après nature par Félix Régamey (1844-1907).

- Extraits de la préface de Tcheng Ki-tong : "Je viens de faire un voyage pendant lequel votre ouvrage, Le fleuve des Perles, a été mon seul compagnon. J’ai pris le plus grand plaisir à lire ce livre où vous dépeignez, avec autant de talent que de sincérité, les usages, la morale et les lois de mon pays. Vous avez su, à l’intérêt d’une action dramatique savamment charpentée, ajouter, sans nuire en quoi que ce soit à la suite du récit, l’attrait qui s’attache toujours à tout ce qui est peinture fidèle des mœurs d’un pays et du milieu ambiant. Il est difficile d’entremêler avec plus d’art Européens et Chinois, colonies et indigènes, monde exotique et couleur locale."

-

"Le titre seul, d’ailleurs, l’Araignée-Rouge, est déjà, pour un lettré chinois, une promesse...

Récit terrible, qui, tour à tour, intéresse, passionne, attache, séduit et laisse le lecteur comme sous le charme d’un rêve étrange, né des sentiments les plus variés, des sensations les plus

diverses du cœur humain.

Les colères de Tchou ont grondé en moi ; j’ai tremblé pour I-té et Saule-Brodé."

-

"Je dois ajouter, ici, que les admirables dessins de Régamey interprètent votre livre d’une

façon exquise. M. Félix Régamey est trop connu pour que des louanges puissent ajouter à sa réputation, et chacun sait avec quel art il a su s’assimiler l’Orient, sous toutes ses

formes."

Extraits : Les noces du seigneur Ling - L’empreinte sanglante

Feuilleter

Télécharger

La nuit était venue ; les bâtiments de tous pays qui sillonnaient la rivière des Perles n’y

apparaissaient plus que comme des ombres fantastiques, au milieu du brouillard s’élevant des flots, après une journée torride ; les oiseaux faisaient entendre leurs derniers chants ; les lis

fermaient leurs corolles ; les nénuphars se penchaient sur leurs tiges, en s’étendant sur les eaux, comme pour obéir, eux aussi, aux gongs de la pagode, qui avaient sonné la prière du soir et dit

que le moment du repos était arrivé.

Cependant, sur la rive droite de ce grand fleuve, la seule voie de communication entre Macao et Canton, une villa, pleine d’animation et de lumières, faisait un contraste complet avec le silence

et le calme qui régnaient sur les environs.

Un orchestre, composé d’une centaine de musiciens, envoyait au loin ses notes joyeuses que redisaient les échos ; mille lanternes de couleur donnaient un aspect féerique aux superbes jardins dont

l’habitation était entourée, et les détonations incessantes des pièces d’artifice, qui, après avoir décrit leurs sillons lumineux dans le ciel sans étoiles, retombaient au milieu des rizières,

réveillaient d’innombrables couples de gros pigeons bleus qui s’enfuyaient à tire-d’aile.

Cette villa était la demeure du jeune Ling-Ta-Lang, ce qui veut dire : Ling enfant aîné. Il s’était marié le jour même, et la fête qu’il donnait en l’honneur de cet heureux événement ne semblait

pas toucher à sa fin.

Personne ne songeait à se retirer ; les embarcations pavoisées et les chaises à porteurs qui devaient reconduire les invités à la ville allaient les attendre longtemps encore, malgré l’impatience

toute naturelle qu’éprouvait Ling à se séparer de ses hôtes, pour rejoindre, dans sa chambre nuptiale, celle qui était sa femme et dont il ne connaissait pas plus les traits qu’elle-même ne

connaissait ceux de son mari.

Car c’est ainsi que les choses se passent dans l’empire du Milieu, et je n’y crois pas les ménages plus mauvais que dans nos contrées. Là-bas, les époux ne se voient que lorsqu’ils sont

irrévocablement unis.

Ling savait seulement que sa jeune femme se nommait Saule-Brodé et qu’un enfant de dix ans n’aurait pu chausser ses souliers de satin rose.

Le père du marié, Ling-Tien-Lo — honneurs du Ciel — un des plus riches négociants de Canton,

avait dit un soir à son héritier qu’il était temps d’en finir avec les plaisirs faciles et qu’il lui avait trouvé une femme réunissant toutes les qualités et possédant tous les charmes.

Le fils avait obéi, car, en Chine, le manque de respect aux parents est sévèrement puni ; il avait échangé aussitôt avec sa fiancée inconnue les présents d’usage et, trois mois plus tard, le

matin même du jour où commence ce récit, il avait vu arriver sur le pas de sa porte un ravissant palanquin de palissandre incrusté d’ivoire.

Il en était sorti, soigneusement enveloppée dans d’épais et longs voiles de mousseline tissée d’or et d’argent, celle qui allait être désormais sa compagne, mais il n’avait pu même lui adresser

la parole ni se faire reconnaître d’elle. Ses servantes l’avaient rapidement entraînée pour l’enfermer dans l’appartement qui lui était destiné.

Ling s’était consolé de cet échec en se rappelant qu’il avait orné cet appartement avec tout le luxe imaginable, et que chacun des objets sur lesquels Saule-Brodé arrêterait ses regards lui

affirmerait l’amour de son mari.

Puis il ne s’était plus occupé que de la fête, fête à laquelle prenaient part une foule d’étrangers, pendant que son père recevait quelques intimes dans l’appartement de sa belle-fille. Pour

satisfaire aux lois de l’hospitalité, les portes de la maison étaient ouvertes depuis le matin à tous ceux qui voulaient en franchir le seuil.

Il y avait là nombre de gens que le jeune Ling n’avait jamais vus, mais aux toasts desquels il lui avait cependant fallu répondre si souvent, qu’au coucher du soleil il avait la tête brisée et ne

songeait plus qu’à s’esquiver aussitôt qu’il le pourrait, pour prendre l’air dans le jardin.

Il comptait bien que ses invités se presseraient dans la grande galerie de la villa lorsque les acrobates qu’il avait fait venir de Canton commenceraient leurs exercices, et il attendait

impatiemment que cette heure sonnât, ne prêtant plus qu’une oreille distraite aux accords de l’orchestre et ne répondant que machinalement aux compliments qu’on lui adressait.

S’il avait été moins absorbé, il aurait certainement distingué deux de ses hôtes, dont les regards s’arrêtaient souvent sur lui avec des expressions différentes et qui ne prenaient aucune part à

la joie générale.

L’un était un tout jeune homme d’un visage pâle, d’une physionomie mélancolique et

sévère.

À son costume et au bouton de cuivre qui surmontait sa coiffure, il était facile de le reconnaître pour un lettré attaché à la pagode de Fo.

Il était entré dans la villa en même temps que le palanquin de la mariée ; il avait suivi celle-ci du regard jusqu’à ce que les portes de son appartement se fussent refermées derrière elle ; puis

il s’était mêlé à la foule, mais sans partager ses jeux, et bien qu’il se fût dirigé à plusieurs reprises vers la porte de sortie, il était toujours revenu sur ses pas, comme retenu dans

l’habitation par un aimant irrésistible.

Dix fois dans la journée, Ling-Ta-Lang, qui le connaissait, l’avait salué d’un sourire amical et le jeune savant lui avait répondu, mais avec un effort pénible et une contrainte douloureuse qui

eussent frappé tout homme moins aveuglément heureux que l’époux de Saule-Brodé.

Quant au second personnage, dont l’attitude contrastait également avec celle des joyeux hôtes de la villa, c’était un individu d’une trentaine d’années, maigre, de haute taille et de tournure

commune, bien qu’il fût élégamment vêtu, comme un riche marchand.

Ses gros yeux ronds, à fleur de tête, injectés de sang, avaient des regards d’une fixité magnétique, et ses lèvres rouges et lippues, constamment relevées par un sourire ironique, lui donnaient

une physionomie tout à la fois grotesque et bestiale.

Il n’était guère possible d’oublier ses traits lorsqu’on les avait vus une seule fois.

Cet être étrange n’était sans doute arrivé qu’à la nuit tombante, car les maîtres de la maison ne l’avaient pas remarqué. Il est vrai qu’il avait passé la plus grande partie de la soirée dans le

parc. On eût dit qu’il n’était venu dans cette habitation que pour compter les allées du jardin et en étudier les massifs.

Cependant, après avoir reconnu le lettré, avec un sentiment de joie habilement dissimulée, il s’était décidé à le suivre dans les galeries, où les jongleurs allaient donner leur

représentation.

Tout en évitant d’être vu de celui qui le précédait, le sinistre personnage s’efforçait néanmoins de ne pas s’en éloigner. Il le rejoignit à le toucher au moment même où les invités, appelés par

les sons retentissants des gongs, se précipitaient vers le théâtre.

Profitant alors du mouvement pressé de la foule, il détacha vivement, à l’aide d’un poignard, l’éventail de laque que le serviteur de Fo portait suspendu à sa ceinture, et, cela fait, il se

retira en arrière, en cédant la place aux curieux qui se bousculaient pour mieux voir. Ce singulier larcin avait été si adroitement exécuté que personne, pas même celui qui en avait été la

victime, ne s’en était aperçu.

Au même instant, convaincu que l’attention de tous était détournée de lui par les acrobates, Ling se glissa à travers ses amis, pour s’élancer dans le jardin avec un soupir de soulagement, non

sans jeter un regard chargé d’amour vers l’appartement de sa femme, dont quelques minutes seulement le séparaient encore.

L’étranger, qui ne quittait pas des yeux le mari de Saule-Brodé depuis qu’il avait caché sous son vêtement l’éventail volé, sortit rapidement lui-même par l’extrémité opposée de la galerie et, se

cachant derrière les arbres, prit une allée parallèle à celle que son hôte suivait en rêvant.

Il savait sans doute que, faisant un coude cent pas plus loin, les deux chemins se rejoignaient au milieu de massifs de cactus et d’aloès.

Les illuminations s’étaient peu à peu éteintes, le parc était plongé dans d’épaisses ténèbres.

Une heure plus tard, trois coups rapidement frappés résonneront à la porte de l’appartement nuptial. À ce signal, les servantes ouvrirent et, se voilant le visage, livrèrent passage à celui qui

se présentait en maître. Ensuite elles sortirent et fermèrent les portes derrière elles.

Le silence le plus profond régnait dans la villa. On n’entendait plus, redits par les échos du fleuve des Perles, que les chants monotones des bateliers et des porteurs de chaises, qui

reconduisaient chez eux les invités du seigneur Ling-Ta-Lang.

Les maisons chinoises ne sont pas aussi complètement ridicules qu’on se plaît trop à le

croire, au contraire, et si les architectes de ce pays n’emploient le plus souvent les lourds matériaux, la pierre et le marbre, que pour les palais et les temples, ils n’en construisent pas

moins, pour les particuliers, des habitations charmantes et surtout admirablement appropriées aux mœurs et aux usages de ceux qui doivent les occuper.

Ces habitations ont rarement plus d’un étage et sont divisées en deux parties tout à fait distinctes : celle où le maître du logis reçoit les visiteurs et celle qui n’appartient qu’à la famille,

car autant le Chinois est communicatif dans les affaires, les fêtes et les réceptions, autant il est réservé à l’égard de tout ce qui touche à sa vie intime.

Le rez-de-chaussée de ces maisons renferme la salle à manger, les cuisines et la salle de bains. Il est toujours précédé d’une pièce exclusivement consacrée aux ancêtres et aux génies de la

demeure.

Tout cela est riche, somptueux ; mais c’est principalement pour leurs femmes que les sujets du Fils du Ciel déploient leur amour du luxe.

On comprend donc que l’appartement que Ling avait fait installer pour sa jeune compagne devait être un modèle d’élégance et de bon goût.

C’était, à la suite les unes des autres, une série de petites pièces délicieusement ornées, où il s’était plu à rassembler toutes les excentricités de l’ameublement national, toutes les

étrangetés de son pays étrange.

La chambre à coucher, qui se trouvait au fond de cette retraite, sévèrement interdite dans l’Extrême-Orient à tout autre homme qu’au mari, était surtout ravissante. Le parquet en mosaïque y

disparaissait sous une natte épaisse, moelleuse et fine comme un tissu de Cachemire ; les tentures étaient de lourde soie jaune, sur laquelle étaient brodés les héros les plus fantastiques de la

mythologie bouddhique, et les meubles sculptés en bois de santal dont le parfum embaumait l’atmosphère.

Tout autour de la pièce régnait un large divan recouvert de renard bleu ; cent oiseaux voltigeaient dans leurs cages dorées ; les plantes les plus rares s’épanouissaient dans d’admirables

jardinières de porcelaine émaillée, et sur le lit, de deux pieds de hauteur seulement et enveloppé de rideaux de mousseline de soie, deux grands oreillers de satin attendaient les époux.

Puis, à la tête de ce lit et sur une table de porphyre, se trouvait un merveilleux coffret d’ivoire sculpté, que Saule-Brodé ouvrit avec la plus vive curiosité lorsqu’elle se fut familiarisée

avec toutes les richesses de son appartement.

Elle pressentait que ce coffret renfermait les cadeaux de noce de son époux.

En effet, à peine en eut-elle soulevé le couvercle qu’elle poussa un cri de joie et, pendant un moment, resta éblouie.

Du reste, la plus blasée des Parisiennes n’aurait peut-être pas éprouvé moins de surprise ni moins de plaisir.

Il y avait là de délicieux bracelets d’or, des colliers de perles, de grandes épingles à tête de jade, pour relever les cheveux que la jeune femme n’aurait plus le droit de laisser pendre le

lendemain en longues nattes sur ses épaules, des boucles d’oreilles en corail pâle divinement fouillé, des éventails merveilleux et vingt autres joyaux d’un prix inestimable.. Quant à la jolie

mariée, dont les petites mains aux ongles roses jouaient avec ces bijoux, c’était une enfant de quinze ans à peine, aux grands yeux veloutés, au sourire plein de charmes ; adorable enfin dans ses

expansions naïves, dans ses étonnements successifs.

Pendant de longs instants, la vue de toutes ces parures l’arracha à ses terreurs vagues de vierge inconsciente, et ses servantes la laissèrent tout entière à ses joies nouvelles ; mais le moment

arriva où elles la prévinrent qu’elle devait se préparer à recevoir son mari.

On venait de leur annoncer que la fête allait finir et que les invités commençaient déjà à se retirer.

Saule-Brodé rougit et courba la tête ; elle sentit, en frissonnant, tomber un à un les vêtements qui l’enveloppaient pudiquement, et bientôt elle se vit seule, tremblante, dans cet asile

mystérieux qu’une lampe de cristal éclairait à peine, et où ne parvenaient que confusément les accords de l’orchestre et les bravos des derniers spectateurs qui applaudissaient les acrobates de

Canton.

Soudain elle entendit frapper à la porte extérieure de son appartement les trois coups dont la signification lui avait été enseignée, et son cœur battit à rompre sa poitrine.

Dans son trouble, elle courut se jeter sur son lit, dont les longs rideaux la recouvrirent

comme d’un linceul, étouffa un cri de frayeur en voyant s’approcher d’elle l’homme auquel elle devait appartenir, et, trop frêle pour résister à une semblable émotion, elle s’évanouit en sentant

deux lèvres imprimer sur son épaule un baiser qui lui parut une morsure.

La lampe s’était éteinte, les oiseaux eux-mêmes s’étaient endormis ; la nuit poursuivait son cours.

De longues heures s’écoulèrent ainsi, sans que nul bruit vînt troubler le silence qui enveloppait la villa.

Lorsque Saule-Brodé reprit connaissance, elle avait passé sans doute de son évanouissement au sommeil, car le jour commençait à poindre et, bien qu’elle se sentît brisée, ses terreurs s’étaient

un peu amoindries.

Plus calme, elle ne cherchait qu’à se rendre compte de ce qui s’était passé, s’efforçant peut-être encore de croire qu’elle n’avait été que le jouet d’un songe, et elle restait immobile, les yeux

fermés, sans oser faire un mouvement, dans la crainte de réveiller celui qui devait être à ses côtés et dont elle était à jamais la compagne.

Tout à coup elle entendit pousser dans le jardin un grand cri qui la fit tressaillir ; puis cent autres cris se succédèrent et elle se souleva épouvantée, prêtant l’oreille à ces éclats

sinistres, au milieu desquels il lui semblait qu’on prononçait son nom avec des accents de fureur.

Des pas pressés résonnèrent aussitôt dans la galerie qui conduisait à son appartement, et, volant en éclats, la porte de sa chambre livra passage à un homme aux traits bouleversés, qui se

précipita vers elle en s’écriant :

— Mon fils ! qu’avez-vous fait de mon fils ?

C’était Ling-Tien-Lo.

Tous les gens de la maison l’avaient suivi jusque sur le seuil de la pièce, mais ils n’osaient y pénétrer.

La jeune femme étendit instinctivement la main pour demander protection à son époux.

Le lit était vide.

Affolée, ne comprenant rien à ce qui se passait, croyant être sous l’empire d’un horrible rêve, elle se laissa glisser à terre. Là, ses petites mains jointes, elle interrogeait du regard son

beau-père. Mais celui-ci ne la voyait plus ; ses yeux épouvantés étaient fixés sur la couche nuptiale ; ses lèvres se choquaient convulsivement sans émettre aucun son, et, d’un bras tremblant, il

désignait le coussin que sa belle-fille venait de découvrir en se levant.

Les assistants avaient répondu à ce geste par un murmure d’horreur, et leurs regards ne quittaient pas le lit.

Alors Saule-Brodé, elle aussi, tourna la tête de ce côté, mais pour se jeter bien vite en arrière, en étouffant un cri d’épouvante, et tomber à genoux, en se voilant le visage.

L’oreiller de satin sur lequel, cinq minutes auparavant, elle dormait encore, portait l’empreinte d’une large main sanglante, et le précieux coffret à bijoux gisait à terre, vide et brisé.

Les serviteurs se taisaient, n’osant rompre le silence lugubre de cette scène, que troublaient seuls les sanglots de la mariée de la veille.

Soudain la fille de Mme Liou sentit qu’on la forçait brusquement à se relever. Il lui fallut bien obéir.

Le père de son mari, revenu de sa stupeur, lui répétait de nouveau, cette fois avec rage

:

— Voyons, qu’avez-vous fait de mon fils ?

— Je ne sais, balbutia-t-elle, je le pensais près de moi. Pourquoi n’est-il pas ici ? Que…

— Pourquoi, misérable ! pourquoi ? Tu oses le demander ! Oh ! tu vas le savoir !

Il la saisit entre ses bras, l’emporta aussi facilement qu’il eût pu le faire d’un enfant, et après avoir traversé en courant la galerie et la moitié du parc, il atteignit un épais massif au

milieu duquel il la laissa tomber brutalement en lui disant :

— Tiens, malheureuse ! voilà ce que ton complice et toi vous avez fait de mon fils, de celui qui était ton seigneur et maître.

Dépouillé de ses habits de fête et le visage crispé par une dernière convulsion, le pauvre Ling-Ta-Lang gisait là, sur le sable, au milieu d’une mare de sang et frappé d’une large blessure, dont

les lèvres béantes laissaient voir son cœur à nu.

À cet horrible spectacle, Saule-Brodé comprit qu’on l’accusait d’un crime infâme. Aussitôt elle roula sur le sol, auprès du cadavre de son époux, au milieu des cactus dont les épines, déjà

teintes du sang du mort, lui déchirèrent le visage.

Quant à Ling, après s’être pieusement agenouillé pendant quelques minutes, il donna ses ordres aux serviteurs qui se trouvaient là ; puis il se dirigea vers l’habitation, sans se préoccuper

autrement de celle qui, pour lui, n’était plus qu’un assassin.