George Staunton (1737-1801)

VOYAGE DANS L’INTÉRIEUR DE LA CHINE ET EN TARTARIE

fait dans les années 1792, 1793 et 1794,

par Lord Macartney, ambassadeur du roi d'Angleterre auprès de l'empereur de la Chine,

traduit de l'anglais, avec des notes, par J. Castéra.

- "Le peuple chinois attribuait l’admission d'étrangers, dans l’un de ses ports, à des principes d’humanité et de bienveillance envers les nations qui manquent des productions dont la Chine abonde. L’opinion qu’on avait du commerce étranger rendit donc ceux qui étaient chargés de le surveiller, très indifférents sur ses progrès. Ils le souffraient plutôt qu’ils ne l’encourageaient ; et les Européens, employés à ce commerce, pouvaient très rarement intéresser les mandarins en leur faveur, ou même en obtenir justice. Les Anglais surtout étaient exposés à ce désavantage. Presque entièrement privés des moyens de défendre leur cause à Canton, ils n’avaient, dans la capitale, personne qui prît leurs intérêts à cœur et pût les mettre à l’abri des vexations. Ils éprouvaient enfin beaucoup de désagréments dans leur négoce, et étaient souvent personnellement insultés. Cependant, ils ne pouvaient croire qu’un pareil traitement fût autorisé par l’empereur de la Chine, ni même que ce prince en fût instruit. C’est pourquoi plusieurs agents de la compagnie des Indes, employés au commerce de la Chine, sollicitèrent le gouvernement anglais pour qu’il envoyât une ambassade à Pékin, dans l’espoir que l’empereur donnerait des ordres pour faire cesser les injustices dont ils avaient à se plaindre."

- "Un ambassadeur étant une fois admis à la Chine, le succès de sa mission devait certainement dépendre de l’idée qu’on prendrait de lui et de sa suite, lorsqu’il traverserait l’empire et qu’il serait présenté à la cour. S’il trouvait le moyen de se rendre agréable au peuple, s’il savait gagner la bienveillance des mandarins, s’il parvenait à faire changer les préventions qu’inspirait contre elle la nation qui l’avait envoyé ; s’il pouvait, enfin, obtenir que les Chinois désirassent d’avoir constamment un ambassadeur anglais à leur cour, quoiqu’ils soient dans l’usage de n’y souffrir la résidence habituelle d’aucun ministre étranger, alors le premier objet de l’ambassade était rempli, et on avait la facilité de s’assurer des grands avantages qui pouvaient résulter d’un rapport intime avec toutes les parties de la Chine."

- "Lord Macartney brillait au nombre de ceux dont la réputation de talent, d’habitude aux affaires et de probité, est solidement établie. Une ambassade à la cour de Pékin était, à d’autres égards, si extraordinairement attrayante, et offrait tant de satisfaction à une âme ardente et avide de s’instruire, que dès qu’elle lui fut offerte, il ne balança pas à l’accepter."

Extraits : À l'approche : Chu-San — Mer Jaune : la boussole chinoise — Golfe de Pé-tché-li : Deux mandarins...

Quel hommage rendre à l'empereur de la Chine ?

Sur la route de Canton — Sou-Chou-Fou : Les ponts. Les femmes — Les adieux

Feuilleter

Télécharger

Le port de Chu-San, ouvert anciennement aux Anglais, est situé par trente degrés vingt minutes de latitude nord, ou à mi-chemin entre Canton et

Peking, sur la côte orientale de la Chine.

Le port de Chu-San, ouvert anciennement aux Anglais, est situé par trente degrés

vingt minutes de latitude nord, ou à mi-chemin entre Canton et Peking, sur la côte orientale de la Chine.

Les murs dont cette plaine est environnée ont près de trente pieds d'élévation, et, à l'exception des pagodes et des édifices publics, ils cachent entièrement la vue des maisons particulières,

qui n'ont en général qu'un seul étage.

Les briques et les tuiles que l'on emploie à la Chine sont d'une couleur bleuâtre ou d'ardoise, qui tient à leur propre substance, ou qu'elles reçoivent artificiellement par un procédé

particulier de dessication et de cuisson.

Les embrasures ne sont point garnies d'artillerie, mais dans les merlons on a pratiqué des lucarnes à l'usage des archers. Sur les murs et près de la porte sont des tentes servant de

corps-de-garde, où l'on entretient sans cesse un nombre suffisant de soldats. À la chute du jour, ou ferme les portes de la ville, et personne alors ne peut plus y entrer sous quelque prétexte

que ce soit.

[Peinture et texte de William Alexander, The costume of China]

La partie de la côte de la Chine que l’escadre avait déjà longée depuis la frontière orientale du Tunquin jusqu’aux îles Chu-San comprend plus

d’un millier de milles nautiques, qui ont un sixième en sus des milles anglais ordinaires. Mais il restait encore une bien plus grande étendue de côtes, des îles Chu-San au port le plus près de

Pékin, dans le golfe auquel cette capitale donne son nom.

À Chu-San, l’escadre se trouvait aux bornes les plus reculées où la navigation européenne était encore parvenue. La mer qui s’étend de là jusqu’à dix degrés de latitude et six de longitude était

entièrement inconnue, excepté à ceux qui habitaient ses bords. C’est dans cette mer que se jettent les eaux du grand Wang-Ho, ou fleuve Jaune. Il entraîne, dans sa longue et tortueuse course, une

si grande quantité de limon jaune que c’est à cela qu’il doit l’épithète qui le distingue et qu’il communique à la mer avec laquelle il mêle ses ondes.

La mer Jaune est bornée par la Chine, la Tartarie et la Corée. Ce n’était pas un petit avantage procuré par l’ambassade que d’avoir une occasion de parcourir sans risque une étendue de mer si

considérable, sous la direction d’hommes qui y avaient fréquemment navigué. Des deux pilotes pris, dans ce dessein, à Chu-San, l’un resta à bord du Lion, l’autre fut envoyé à

l’Indostan. Quoique forcés à ce service, ils se montrèrent empressés à s’en acquitter, autant qu’ils en étaient capables.

Quand un pilote européen arrive sur le pont d’un vaisseau à bord duquel son assistance est requise, il s’empare aussitôt du gouvernail ; et semblable à un dictateur romain, il exerce ses

fonctions, tandis que toute autre autorité est suspendue, ou seulement mise en usage pour accroître l’obéissance due à ses commandements absolus. Mais les Chinois pris pour diriger l’escadre

étaient trop étonnés de la nouveauté de leur situation parmi des étrangers pour se mêler de beaucoup de choses. Ils observaient cependant avec beaucoup d’attention les préparatifs pour la

continuation du voyage, et toutes les manœuvres des vaisseaux. Chacun d’eux avait apporté une petite boussole : mais ils n’avaient ni cartes, ni instruments pour déterminer les latitudes. Il est

vrai que l’expérience locale des pilotes intelligents est regardée comme suffisante, par rapport aux côtes qu’ils fréquentent. Cependant, il n’est pas rare d’avoir à bord des vaisseaux chinois

des cartes ou des dessins de la route qu’ils veulent faire, et des promontoires voisins, le tout sculpté ou gravé sur des calebasses, dont la forme répond, en quelque sorte à la figure de la

terre. Cette ressemblance peut avoir quelquefois contribué à rendre ces dessins moins erronés ; mais c’est un avantage dû au hasard seul. Ni les astronomes, ni les navigateurs de la Chine n’ont

renoncé entièrement à ces notions grossières qui ont longtemps fait croire au genre humain que la terre entière était une surface plane. Ils croient, en même temps, que leur empire est situé dans

le centre de cette surface, c’est pourquoi ils l’appellent, avec emphase, l’Empire du Milieu. Suivant eux, les autres pays qui l’environnent sont extrêmement bornés, et situés sur les bords de la

terre, au-delà desquels tout doit être précipice et vide affreux.

Cette ignorance de la forme de la terre empêche les Chinois de tenter de déterminer la latitude et la longitude de ses différentes parties par l’observation des corps célestes, et pour les

progrès de la navigation. Mais les autres nations, même parmi lesquelles les philosophes ont fait d’importantes découvertes, appliquent rarement ces découvertes à des choses utiles, jusqu’à ce

que la grande inventrice des arts sociaux, la nécessité, les porte à faire des efforts extraordinaires. Malgré leur science, malgré la fécondité et la finesse de leur esprit, les Grecs ne sont

jamais parvenus au point de déterminer, avec un instrument, la position d’un vaisseau à la mer. Ils se contentaient de pouvoir connaître ce qu’il leur fallait à cet égard, en observant pendant la

nuit les étoiles, et pendant le jour quelque partie de la côte de la Méditerranée ou quelqu’une des nombreuses îles dont elle est semée, car ce n’était que dans cette mer qu’ils naviguaient

ordinairement. Les Chinois ont le même avantage que les Grecs. Leurs mers ressemblent à la Méditerranée par rétrécissement de leurs limites, et par les nombreuses îles qu’on y voit de tous côtés.

On doit aussi observer que le perfectionnement de la navigation, parmi les Européens, date de la même époque où leurs passions et leurs besoins les forcèrent d’entreprendre de longs voyages sur

l’immense océan.

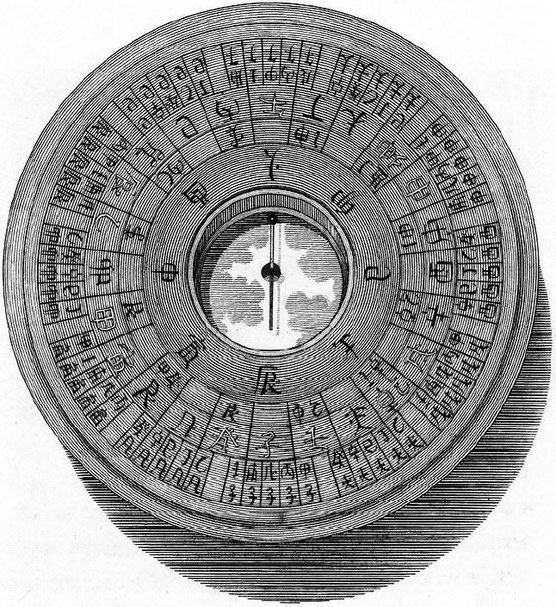

Quant à la boussole, elle est parmi les Chinois d’un usage général. L’aiguille aimantée dont ils se servent excède rarement un pouce de longueur et n’a pas une ligne d’épaisseur. Elle est

suspendue avec une extrême délicatesse, et elle est singulièrement sensible ; c’est-à-dire qu’elle paraît se mouvoir pour peu que la boîte où elle est placée change de position vers l’est ou

l’ouest, quoique dans le fait la nature de l’aimant et la perfection de la machine qui le contient, consistent en ce que l’aiguille est privée de toute motion, et reste constamment pointée vers

la même portion du ciel, quelle que puisse être la rapidité avec laquelle tourne la boîte du compas, ou les autres objets qui l’environnent. D’après ce que M. Barrow a remarqué, cette régularité

de la boussole chinoise est l’effet d’une invention particulière. On applique un morceau de cuivre mince autour du centre de l’aiguille, et on le fixe par les bords sur la partie extérieure d’une

petite coupe hémisphérique du même métal, laquelle est renversée. Cette coupe reçoit un pivot d’acier qui sort d’une cavité faite dans un morceau de bois rond et très léger, ou de liège, qui

forme la boîte de la boussole. La surface de la coupe et celle du pivot sont parfaitement polies, afin d’éviter autant qu’il est possible toute espèce de frottement. Les bords de la coupe sont

proportionnément larges, ajoutent à son poids, et font que, d’après sa position horizontale, elle tend à conserver le centre de gravité dans toutes les situations de la boussole, presque en

coïncidence avec le centre de suspension. La cavité dans laquelle l’aiguille est ainsi suspendue a une forme circulaire, et n’est guère plus que suffisante pour recevoir l’aiguille, la coupe et

le pivot. Au-dessus de cette cavité, il y a une pièce mince de talc transparent qui empêche que l’aiguille ne soit affectée par l’air extérieur, mais permet aisément d’observer son moindre

mouvement.

La petite aiguille de la boussole des Chinois a un grand avantage sur celles dont on se sert en Europe, relativement à l’inclinaison vers l’horizon ; ce qui, dans les dernières, exige qu’une

extrémité soit plus pesante que l’autre pour contrebalancer l’attraction magnétique. Mais cette nécessité étant différente dans les différentes parties du monde, l’aiguille ne peut être

véritablement juste que dans l’endroit où elle a été construite. Dans les courtes et légères aiguilles, suspendues d’après la manière des Chinois, le poids qui est au-dessous du point de

suspension est plus que suffisant pour vaincre le pouvoir magnétique de l’inclinaison dans toutes les parties du globe. Aussi ces aiguilles n’ont jamais de déviation dans leur position

horizontale.

Sur la surface extérieure de la boîte, on voit des lignes concentriques ou cercles proportionnés à la grandeur de cette boîte, qui est rarement de plus de quatre pouces de diamètre. Ces cercles

sont distingués par différents caractères. Il y en a huit marqués sur celui du centre, quatre desquels indiquent les quatre points cardinaux, c’est-à-dire l’est, l’ouest, le nord et le sud, et

les quatre autres les points intermédiaires. Les mêmes huit caractères signifient aussi les huit divisions naturelles du jour ou du temps, pendant lequel la terre tourne sur son axe en

poursuivant sa course autour du soleil. Chacune de ces divisions est conséquemment de trois heures, et les caractères qui les distinguent sont placés presque vis-à-vis de la position où se trouve

le soleil dans ces différentes parties du jour ; le premier, par exemple, commençant au lever du soleil, est en face de l’Orient. Cette division se trouve parfaitement d’accord avec la première

boussole, qu’on dit avoir paru en Europe, au commencement du quatorzième siècle. Ce n’est qu’à mesure que les marins sont devenus plus expérimentés et plus exacts dans leurs observations, que cet

instrument a été subdivisé en trente-deux points.

Sur un autre cercle de la boussole chinoise sont tracées vingt-quatre divisions, sur chacune desquelles il y a un caractère qui marque une vingt-quatrième partie du ciel, et une vingt-quatrième

partie du jour. Suivant cette division, chaque point ou vingt-quatrième partie de la boussole comprend un nombre intégral de quinze degrés, sur les trois cent soixante, par lesquels on est

convenu de diviser tous les cercles de la sphère céleste, ce qui probablement a commencé à cette époque reculée où l’on supposait que le soleil faisait sa course apparente dans un espace de trois

cent soixante jours.

Les autres cercles, tracés sur la boussole chinoise, contiennent les caractères du cycle de soixante ans, par lequel cette nation règle sa chronologie, ainsi que d’autres caractères, analogues à

leur doctrine philosophique et mythologique, doctrine à laquelle ils sont si attachés que la connaissance de la boussole est aussi familière aux gens qui vivent à terre qu’à ceux qui parcourent

les mers.

La nature et les causes des propriétés de l’aimant ont été, dans tous les temps, l’objet de l’attention des Chinois. Leur théorie, à cet égard, comme à beaucoup d’autres, est entièrement opposée

à celle des philosophes de l’Europe. Il est certain que lorsque l’aiguille aimantée, suspendue par son centre, tourne une de ses extrémités vers le nord, l’autre regarde le sud. Mais chacune

retient ensuite sa polarité, et si on tourne l’aiguille par force, en sens inverse, on la voit, aussitôt qu’elle est en liberté, revenir à sa position première. Ainsi, le pouvoir qui attire cette

aiguille peut être supposé résider vers l’une ou l’autre portion de la terre. En Europe, on a pensé que l’aiguille aimantée avait sa principale tendance vers le pôle nord ; mais à la Chine, le

pôle sud est considéré comme ayant seul le pouvoir attractif. Le nom que les Chinois donnent à leur boussole est ting-nan-ching, ce qui signifie l’aiguille qui montre le sud ; et dans cette

boussole, il y a une marque distinctive sur le pôle méridional de l’aimant, comme dans les boussoles européennes, il y en a une sur le pôle septentrional.

L’empereur Caung-Shée, grand-père du souverain qui occupe aujourd’hui le trône de la Chine, avait l’habitude d’écrire ses observations sur différents sujets ; et, ayant accueilli à sa cour de

savants missionnaires, il ne fut point inattentif à leurs opinions philosophiques. Voici ce qu’il écrivit à l’occasion de la boussole :

« J’ai entendu des Européens dire que l’aiguille obéissait au nord. Dans nos plus anciennes annales, il est dit qu’elle se tourne vers le sud. Mais comme ni les uns ni les autres n’en expliquent

la cause, je ne vois pas qu’il y ait beaucoup d’avantage à adopter une opinion de préférence à l’autre. Les anciens sont les premiers en date ; et plus je vais en avant, plus je suis convaincu de

leurs connaissances, relativement aux opérations et au mécanisme de la nature. De plus, comme toute action languit et est presque interrompue auprès du pôle nord, il est moins vraisemblable que

le pouvoir d’attirer l’aimant vienne de ce côté-là. »

Dans les livres mythologiques des Chinois, qui sont la partie fabuleuse de l’histoire de cet empire, on a fait aussi allusion aux propriétés de l’aimant. Il y est dit que :

« Sous le règne de Chin-Nong, un rebelle nommé Tchou-You, dans l’espoir d’échapper à ses ennemis et de les confondre, avait trouvé le moyen de créer à son gré d’épais brouillards et une obscurité

profonde : mais, pour en prévenir l’effet, l’empereur inventa une machine consistant en une figure qui était debout sur un chariot et qui avait un bras constamment tendu vers le sud ; ce qui mit

les troupes impériales en état de poursuivre le rebelle et de le vaincre. »

L’empereur Caung-Shée savait fort bien que l’aiguille ne regarde pas toujours directement le nord et le sud, et que sa déclinaison n’est ni la même dans tous les pays, ni invariable dans le même

lieu. Mais la sphère de la navigation chinoise est trop bornée pour que l’expérience et les observations qui lui sont dues aient fait former un système sur les lois qui gouvernent la variation de

l’aimant. La connaissance de sa polarité générale suffit à tous les besoins qu’en ont les Chinois; et leurs recherches sur la plupart des sujets paraissent avoir été principalement, mais d’une

manière trop circonscrite, dirigées vers l’utilité qui pouvait immédiatement résulter d’une pratique suivie.

Bientôt, les pilotes chinois, qui étaient à bord des vaisseaux anglais, s’aperçurent combien la perfection de la boussole leur était moins nécessaire qu’aux hardis navigateurs de l’Europe ; car

les commandants du Lion et de l’Indostan, se confiant à cet instrument, s’éloignèrent des côtes et cinglèrent directement vers la haute mer.

Chow-ta-zhin, revêtu d'un emploi distingué dans les affaires civiles de l'État, fut chargé par l'empereur, conjointement avec Van-ta-zhin, de

traiter convenablement l'ambassade britannique pendant son séjour à la Chine. C'était un homme extrêmement grave dans ses manières, qui, à une intégrité parfaite et à un jugement solide,

réunissait une vaste érudition. Aussi avait-il dirigé l'éducation d'une partie de la famille impériale.

Outre la boule bleue, placée sur le sommet du chapeau, et qui est la marque ordinaire de sa dignité, il y portait encore suspendue une plume de paon, signe d'une plus haute distinction.

Il est représenté dans son grand habit de cour, lequel consiste en une large robe de soie ou de satin qui couvre une veste de dessous, brodée en soie des plus vives couleurs. La pièce carrée

qu'il porte sur la poitrine et l'autre semblable qui lui traverse le dos, sont aussi richement brodées et présentent la figure d'un oiseau imaginaire, marque distinctive d'un mandarin lettré ; un

tigre ainsi placé dénote que celui qui le porte jouit d'un grade militaire. Les grains qui forment le collier sont de corail ou d'agathe, ou de bois odorant, merveilleusement sculptés suivant

l'imagination de l'artiste. Il porte à la main un papier relatif à l'ambassade.

[Peinture et texte de William Alexander, The costume of China]

Cet officier (collègue de Chow-ta-zhin, mandarin attaché au département civil), fut chargé par l'empereur d'accompagner l'ambassade britannique

depuis le moment de son arrivée au golfe de Pe-tché-li jusqu'à son départ de Canton. Van-ta-zhin était un homme d'un caractère hardi, généreux et aimable, et possédait, à un degré éminent, toutes

les qualités propres à sa profession, étant aussi habile à tirer de l'arc qu'adroit à manier le sabre. En reconnaissance des services qu'il avait rendus dans les guerres du Thibet, il portait,

suspendue à son chapeau, une plume de paon comme une marque extraordinaire de faveur de la part de son souverain, et de plus une boule de corail rouge qui distinguait son rang. Il est représenté

ici dans son costume ordinaire, qui consiste dans une courte et large robe de belle toile de coton, et dans une veste de dessus en soie brodée. À sa ceinture pendent son mouchoir, son couteau,

ses bâtonnets dans un étui, et des bourses remplies de tabac. Ses pouces sont armés de deux larges anneaux d'agathe, dont il se sert pour bander son arc. Le fer des flèches qui remplissent son

carquois est de formes différentes, barbelé, en losange, etc. ; ses bottes sont de satin avec des semelles épaisses de papier, chaussure ordinaire des mandarins et des Chinois de

distinction.

[Peinture et texte de William Alexander, The costume of China]

Deux des premiers mandarins, l’un civil, l’autre militaire, que la cour avait nommés pour recevoir l’ambassadeur, vinrent, avec une suite

nombreuse, lui rendre leurs respects à bord du Lion. Il semblait que c’était la première fois qu’ils allaient sur mer, et bien certainement ils n’avaient jamais vu de vaisseau de la construction,

de la grandeur et de la hauteur du Lion. Ils ne savaient comment s’y prendre pour escalader le côté du vaisseau. On fit descendre des fauteuils attachés avec des cordes et, par le moyen

de poulies, ils furent hissés sur le pont. Cette manière de monter, aisée, rapide, mais en apparence périlleuse, excita leur crainte, non moins que leur admiration.

Dans l’empressement de remplir leur devoir, en faisant cette prompte visite à l’ambassadeur, les deux mandarins avaient traversé la barre dans la première jonque qui s’était offerte et qui,

n’étant pas arrangée pour porter de tels personnages, se trouvait remplie de monde, peu commode et même malpropre. En la quittant, ils en furent encore plus frappés de l’ordre et de l’air

guerrier qui régnaient sur le pont du Lion. Quand on les introduisit dans la grande chambre, occupée par l’ambassadeur, ils en admirèrent la capacité, l’élégance, ainsi que toutes les

choses commodes qu’on avait pratiquées dans le vaisseau.

Ils complimentèrent l’ambassadeur, et au nom de l’empereur et en leur propre nom, sur ce qu’il était heureusement arrivé, après avoir traversé une immense étendue de mers. Ils lui dirent que la

cour impériale les avait chargés d’accompagner l’ambassade ; que l’intention de leur souverain était qu’elle fît un voyage sûr et agréable, qu’ils étaient disposés à y concourir : et certes, ils

le prouvèrent. Leur conduite mérite qu’on en fasse une mention particulière dans cet ouvrage.

Le mandarin de l’ordre civil était un homme grave, mais non austère. Tout annonçait en lui un esprit droit et solide. Il ne s’empressait jamais de parler, et ne se souciait ni de dire rien de

brillant, ni de se laisser éblouir par les autres. Le désir de remplir son devoir avec fidélité et avec bienveillance semblait être la seule chose qui l’occupât. Il avait été instituteur d’un des

enfants de la famille impériale ; et on le regardait comme un homme instruit et judicieux. Il portait l’honorable distinction d’un globe bleu sur son bonnet. Tous les mandarins ou autres

personnes revêtues de quelque autorité, depuis le premier ministre jusqu’au dernier huissier, sont divisés en neuf classes, et portent ainsi de petits globes, ou boutons, sur leurs bonnets ; mais

ces globes sont de différente couleur et de différente matière. En outre, les mandarins sont distingués par des habillements particuliers, afin que reconnus du peuple et des étrangers, ils soient

sûrs d’obtenir le respect qui convient à leurs personnes, et l’obéissance qui est due à leurs ordres. Le mandarin civil, qui accompagnait l’ambassade, avait aussi le titre de ta-zhin,

c’est-à-dire grand. Son nom de famille était Chow.

Le mandarin militaire, qui accompagnait Chow-ta-zhin, était ce qu’on doit être dans sa profession, simple, franc et brave. Son nom était Van ; et comme il avait le même titre que l’autre, on

l’appelait Van-ta-zhin, ou Van, le grand. Indépendamment du globe rouge qu’il portait sur son bonnet, il devait à ses services une autre marque d’honneur. Ce n’était, à la vérité, qu’une plume

tirée de la queue d’un paon : mais elle lui avait été donnée par l’empereur, avec la recommandation de la porter pendante à son bonnet. On voyait sur son corps plusieurs blessures qu’il avait

reçues dans les batailles. La nature l’avait rendu propre à suivre la carrière des armes. Il était droit, bien musclé, et d’une taille au-dessus de la médiocre. Sa force, son agilité et ses

autres qualités martiales, étaient très estimées dans les armées chinoises, où l’arc et la flèche sont encore en usage et préférés aux armes à feu. Il ne se vantait point ; mais on s’apercevait

quelquefois qu’il sentait le mérite de sa valeur et de ses services. Cependant, loin d’avoir de l’arrogance et de la brutalité, il portait sur son visage un air de bonté naturelle, et ses

manières attestaient qu’il aimait à obliger. Sa conversation était enjouée et badine. Il écartait volontiers toute réserve, et traitait ses nouveaux amis avec la familiarité d’une ancienne

connaissance.

Ces deux mandarins furent accueillis à bord du Lion avec beaucoup d’attention et de cordialité. Beaucoup de gêne accompagne

ordinairement une conférence, où l’on ne peut s’expliquer que par le moyen d’un interprète : mais il n’y en eut presque pas en cette occasion. La bonne humeur des interlocuteurs et l’ardent désir

qu’ils avaient de connaître mutuellement ce qu’ils pensaient la bannirent. Leurs discours ne tenaient en rien de cette réserve qu’ont des étrangers qui se soupçonnent les uns les autres.

Quelquefois, avant qu’une phrase fût traduite, les circonstances suggéraient ce qu’elle devait signifier, et les gestes venaient souvent au secours des paroles. Cependant, l’interprète chinois

était si occupé qu’on voulut éprouver le talent de deux personnes attachées à l’ambassade, auxquelles ce Chinois et celui qui s’était séparé des Anglais à Macao avaient essayé de donner quelque

connaissance de leur langue, depuis leur départ de Naples, c’est-à-dire depuis plus d’un an.

L’une de ces personnes s’était attachée à cette étude avec toute l’attention et la constance de l’âge mûr : mais elle eut la mortification de voir qu’elle pouvait à peine entendre quelques-uns

des mots que disaient les mandarins, à qui sa prononciation était également inintelligible. L’autre personne qui, étant un jeune homme, avait certainement pris beaucoup moins de peine, mais dont

les sens étaient plus actifs et les organes plus flexibles, prouva qu’elle pouvait, au besoin, être un interprète passable. Il paraît que plusieurs mots chinois, qui ont une signification

opposée, ne diffèrent dans la prononciation que par une légère variation d’accent ou d’intonation ; ce qui peut être saisi bien plus rapidement et plus exactement par ceux qui apprennent la

langue dans leur jeunesse que par ceux qui ne commencent à s’y adonner que dans un âge avancé. Il y a quelquefois tant de rapprochement dans les inflexions de la voix, en prononçant des mots

chinois qui ont différente signification, qu’il n’est pas rare de voir les Chinois eux-mêmes, pour éviter des méprises dans la conversation, ajouter aux principaux termes dont ils se servent, les

synonymes qui y ont le plus de rapport. La nécessité de s’expliquer ainsi provient d’abord de ce que la langue chinoise a beaucoup de monosyllabes, qui sont moins distincts parce qu’ils admettent

moins de combinaisons, et ensuite, de ce que cette langue exclut quelques-uns des sons les plus durs des autres nations, sons qui rendent plus facile à saisir la différence dans la prononciation

des mots.

Les deux mandarins s’informèrent si la lettre que l’ambassadeur portait à l’empereur était traduite en chinois, et prièrent instamment qu’on leur fît connaître ce qu’elle contenait. Ils ne firent

pourtant point cette demande comme si l’étiquette de la cour impériale exigeait qu’on y accédât. Elle n’était pas non plus l’effet d’une indiscrète curiosité. Il semblait plutôt qu’ils voulaient

se conformer à la coutume et se mettre plus à même de remplir le désir qu’ils avaient de recueillir le plus d’informations possibles concernant l’ambassade, pour les transmettre ensuite à leur

souverain. Cependant, on pensa qu’il était plus prudent et plus décent de réserver la communication de la lettre du roi d’Angleterre jusqu’à ce qu’au moins l’ambassadeur fût arrivé dans la

capitale. Ainsi, on répondit aux deux mandarins que l’original et la traduction de la lettre étaient scellés ensemble dans une boîte d’or, pour être remis aux mains de l’empereur.

Les mandarins témoignèrent beaucoup d’envie de connaître les présents destinés à l’empereur ; et ils en demandèrent formellement la liste, afin de la faire parvenir à sa majesté impériale. La

même demande, il est vrai, avait été faite par tous les Chinois qui avaient eu quelques rapports avec l’ambassadeur, ou avec les commissaires à Canton au sujet de l’ambassade. Un catalogue

ordinaire des présents qui étaient à bord de l’Indostan n’aurait donné une idée ni de leur qualité, ni de leur valeur intrinsèque et n’aurait pas même pu être compris par aucun effort de

traduction. Bien plus : ces présents ainsi annoncés auraient sans doute été confondus avec des objets de pure curiosité qu’on envoie ordinairement pour être vendus et qui, quoique très chers, et

même ingénieux, n’en sont pas moins plus brillants que solides. Il était donc nécessaire de faire une description générale de la nature des articles que l’ambassadeur était chargé d’offrir à

l’empereur ; mais il fallait que, pour rendre les présents plus acceptables, cette description fût un peu dans le style oriental, mesurant leur prix sur leur utilité, et présentant même comme un

mérite, l’omission de splendides bagatelles.

Bientôt après que l’ambassadeur fût arrivé [à Zhé-Hol], deux des premiers mandarins se rendirent à son logement pour le complimenter de la part

de l’empereur. Un autre mandarin le complimenta de la part du grand colao, ou premier ministre Ho-Choung-Taung.

Le colao était, ce semble, persuadé qu’il fallait que l’ambassadeur anglais se soumît à rendre à l’empereur de la Chine l’hommage des vassaux, sans que le gouvernement chinois reconnût

l’indépendance du roi d’Angleterre. Ainsi, l’on crut qu’il était expédient de ne pas avouer que le mémoire de l’ambassadeur avait été transmis à la cour, afin de pouvoir se dispenser de répondre

à une proposition trop raisonnable pour être rejetée ; et l’on s’attendit que, lorsqu’une fois l’ambassadeur serait en présence de sa majesté impériale, il ferait, sans aucune condition, les

prosternements d’usage.

D’après tout cela, l’ambassadeur désira vivement d’avoir une décision sur l’affaire du cérémonial, avant d’être obligé de paraître dans le palais impérial. Le colao désirait de l’y voir

sans délai, afin d’apprendre de lui le contenu de la lettre du roi d’Angleterre à l’empereur. Mais quand l’ambassadeur n’aurait pas eu des raisons particulières pour ne point faire cette visite

en ce moment, il était trop indisposé pour l’entreprendre. Il résolut donc de charger le secrétaire d’ambassade d’aller, à sa place, chez le premier ministre, et de lui porter une copie de la

lettre du roi d’Angleterre et le mémoire qu’avait rendu le légat. Les Chinois, qui étaient liés avec l’ambassadeur, craignaient tellement d’être accusés d’avoir écrit ce mémoire, qu’ils prièrent

ce ministre de le faire contresigner par le page qui l’avait copié, afin de prouver que c’était son écriture.

L’ambassadeur donna des instructions, au secrétaire d'ambassade, sur tous les points qu’il pouvait avoir à traiter. L’étiquette de la cour de la Chine ne permettant pas au secrétaire d’ambassade

d’avoir, en cette qualité, aucun entretien avec le premier ministre, ni même de s’asseoir en sa présence, il fut nécessaire de faire usage de la commission de ministre plénipotentiaire que lui

avait accordée le roi d’Angleterre, pour qu’il pût suppléer l’ambassadeur en cas d’absence ou d’indisposition. En cette qualité, il se rendit chez le colao, qu’il trouva dans un petit

appartement du palais impérial.

Quelque grand, quelque puissant que soit un vizir dans un empire despotique, il ne paraît qu’un petit personnage en comparaison du prince lui-même, qui croit qu’une très petite partie de sa vaste

et magnifique demeure suffit à l’importance relative de la créature de sa faveur. Le vizir de la Chine, qui jouissait presque exclusivement de la confiance de l’empereur, était un Tartare d’une

naissance obscure, et tiré par hasard d’un emploi subalterne depuis environ vingt ans. Il était de garde à l’une des portes du palais, lorsque l’empereur passa et fut frappé par sa bonne mine. Ce

prince trouvant ensuite qu’il avait reçu de l’éducation, et possédait beaucoup de talents, l’éleva rapidement aux dignités. On peut dire qu’après l’empereur, il était l’homme le plus puissant de

l’empire...

Lorsque le colao donna audience au ministre plénipotentiaire, il était assis sur une estrade couverte d’une étoffe de soie, entre deux

mandarins tartares et deux mandarins chinois, membres du conseil d’État. Une chaise fut présentée au ministre anglais. Le légat, plusieurs autres mandarins et l’interprète furent obligés de

rester debout. Le colao demanda, pour la forme, quel était l’objet de l’ambassade anglaise à la Chine. Il fut aisé de le satisfaire sur cela, en lui présentant une traduction chinoise de

la lettre que le roi d’Angleterre adressait à l’empereur ; ce qui parut lui être très agréable, ainsi que le contenu de la lettre. Après une courte pause, le ministre lui remit le mémoire de

l’ambassadeur, mémoire qu’il feignit de ne pas connaître. Il parut cependant préparé à faire des objections aux propositions contenues dans cet écrit. On lui répondit par les arguments sensibles

qu’exigeait un cas aussi simple, et de la manière que l’ambassadeur avait prescrite. Le colao termina la discussion en priant le ministre de faire part de ses raisons à l’ambassadeur,

afin qu’il les prît en considération.

Il est à remarquer que, pendant toute cette conférence, la salle où elle se tint fut remplie de gens, employés dans le palais, et à qui il était permis d’écouter ce qu’on disait. Il semblait

qu’en traitant avec des étrangers, à tous égards, si éloignés de la Chine, il n’était nécessaire de rien dérober à la connaissance des Chinois. Peut-être un si grand nombre de spectateurs fut-il

cause que le colao affecta un grand air de dignité et de réserve ; et par ses manières, et par sa conversation, il semblait vouloir donner à entendre que les civilités qu’il faisait au ministre

anglais n’étaient qu’une condescendance de sa supériorité nationale et personnelle. C’était aussi, sans doute, l’orgueil national qui avait fait prendre la résolution d’éviter, s’il était

possible, de payer par des formalités pareilles celles auxquelles l’ambassadeur consentait de se soumettre à la cour de l’empereur.

Le lendemain, le légat et deux autres mandarins se rendirent chez l’ambassadeur, et le pressèrent, de la part du colao, de renoncer à ses prétentions. En discutant cette affaire, ils

furent dans la nécessité de flotter entre des idées contraires, en représentant le prosternement comme une cérémonie extérieure et insignifiante, quand ils proposaient à l’ambassadeur de s’y

soumettre à l’égard de l’empereur de la Chine, et d’une grande importance quand il s’agissait de le faire faire par un Chinois devant le roi d’Angleterre. Ils hasardèrent même de faire entendre à

l’ambassadeur qu’un refus absolu pourrait bien ne pas être sans inconvénient pour lui. Mais cette menace indirecte lui fournit occasion de témoigner que le sentiment de son devoir envers son roi

l’emportait de beaucoup sur la crainte d’aucun danger. Il déclara qu’il devenait particulièrement indispensable pour lui que la cérémonie fût réciproque, ou qu’un compliment, fait au nom d’un

souverain puissant et indépendant, fût distingué de l’hommage des princes tributaires ; parce qu’il savait qu’on avait déjà cherché à confondre ces deux choses, en donnant aux présents anglais le

nom de tribut, dans les inscriptions chinoises qu’on y avait mises.

La connaissance que l’ambassadeur avait de cette particularité força les mandarins à sentir la justice de sa proposition ; et à lui demander jusqu’à quel point il pensait que son devoir lui

permettait de témoigner son respect à sa majesté impériale, sans se soumettre au prosternement des tributaires ? L’ambassadeur répondit qu’attaché à son souverain par tous les liens du devoir et

de la fidélité, il pliait un genou quand il paraissait en sa présence, et qu’il consentait volontiers à témoigner, de la même manière, son respect envers l’empereur de la Chine.

Les mandarins parurent extrêmement contents de cette réponse, et dirent qu’ils rapporteraient bientôt la résolution de la cour, pour s’accorder

sur la cérémonie réciproque, proposée par l’ambassadeur, ou pour accepter l’hommage anglais au lieu du prosternement chinois.

Cependant la conférence qui avait eu lieu au palais entre le colao et le ministre plénipotentiaire anglais se répandit promptement dans Zhé-Hol. Beaucoup de gens, qui ne voyaient dans

l’ambassadeur que quelques étrangers isolés, entièrement à la merci de la cour où ils étaient venus, ne pouvaient pas concevoir comment ils osaient proposer des conditions à cette cour, ou

hésiter d’obéir à ses volontés. D’autres prédisaient confidemment qu’ils seraient renvoyés sans être admis à l’audience de l’empereur. L’interprète chinois, que son attachement zélé pour

l’ambassade rendait extrêmement attentif à tout ce qui la concernait, commença à craindre que quelqu’un de ceux de ses compatriotes qui étaient à la suite des Anglais ne fût tenté de se mal

conduire, persuadé que dans les conjonctures où les Anglais se trouvaient, leurs plaintes ne seraient point écoutées. Cependant, ils eurent, au moment même, occasion de faire quelques

réclamations relativement aux provisions. Aussitôt on y eut égard ; et les provisions furent fournies avec plus de profusion qu’auparavant...

Toute l’ambassade était alors occupée à se préparer à être présentée à l’empereur. On avait annoncé à l’ambassadeur que sa majesté impériale se contenterait de la forme respectueuse avec laquelle

les Anglais avaient coutume d’aborder leur souverain. Cette détermination délivra l’ambassadeur de beaucoup d’inquiétude, et mit un terme à la nécessité d’examiner jusqu’à quel point il devait

résister ou céder aux vœux de la cour impériale. On avoua tout bas que le bon sens et la générosité de l’empereur, lui-même peut-être fatigué de trop d’adorations, l’avaient bien plus disposé que

ses conseillers à dispenser les Anglais de ce cérémonial.

Lord Macartney savait très bien que le triomphe qu’il obtenait contribuerait à irriter davantage ceux des Chinois et des Tartares qui étaient ennemis des Anglais ; mais qu’il augmenterait en

général l’estime et la considération du peuple pour une nation en faveur de laquelle on faisait une exception si extraordinaire ; et que les conséquences de ces sentiments ne pourraient manquer

d’être avantageuses pour elle dans tous ses rapports commerciaux et politiques avec la Chine. Cette déviation d’une règle dont on ne s’était auparavant jamais écarté excita la plus grande

surprise, peut-être même des murmures, dans l’âme de ceux qui ne considéraient que le passé ; mais elle confirma l’opinion du vieux missionnaire de Pékin, qui avait annoncé que le prétexte des

coutumes, communément et fortement mis en avant par le Chinois, ne l’emportait pas toujours sur la raison, accompagnée de la fermeté et de la persévérance.

Les ponts, à la Chine, diffèrent beaucoup dans leur construction. La plupart, composés de trois arches, offrent souvent une construction légère

et élégante ; d'autres ne consistent qu'en de simples piles pyramidales, sur lesquelles sont jetées de fortes poutres destinées à soutenir un couchis horizontal.

Cette arche, dont la courbe ressemble au contour d'un fer à cheval, se présenta souvent sur la route que tint une partie de l'ambassade, pour se rendre de Han-Tcheou à Tchu-san. Comme la plupart

des ponts chinois, cette arche est d'une montée rapide, faisant un angle de vingt degrés avec l'horizon, et l'ascension en est facilitée par le secours d'un escalier. On transporte conséquemment

fort peu de marchandises par terre dans l'intérieur de la Chine, où les rivières et les canaux forment, pour ainsi dire, les grandes routes.

Les matériaux employés dans la construction de ces ponts sont, en grande partie, une espèce de marbre à gros grain. Les pierres avancées et posées debout contre la surface sont supposées donner

de la force et de la liaison aux différentes parties de la bâtisse, et les cinq marques circulaires que l'on aperçoit sur l'arche, contiennent des caractères chinois qui, probablement, expriment

la date de son érection et le nom de l'architecte.

L'ornement momentané que l'on voit sur le milieu de l'arche, et qui consiste en mâts peints et ornés de banderoles de soie, où sont suspendues des lanternes, fut érigé en l'honneur de

l'ambassadeur. Les six soldats tirés d'un poste militaire du voisinage furent aussi rangés sur le pont pour le saluer lorsqu'il passa.

[Peinture et texte de William Alexander, The costume of China]

Dans plusieurs parties du Kiang-Nan, des ponts solides traversent le canal. Quelques-uns sont construits d’un granit rougeâtre qui contient

beaucoup de spalt ; d’autres sont d’un marbre gris et commun. Les arches de quelques-uns de ces ponts sont en cintre plein ; dans d’autres, elles ont une forme elliptique, et l’extrémité de

l’ellipse est précisément au haut de l’arche. Il y en a quelques-uns qui sont en fer à cheval, dont la partie la plus large est au haut de l’arche. Les pierres employées dans la construction des

arches d’un pont chinois ne sont point carrées, et ne laissent point au haut de l’arche un espace triangulaire rempli par ce qu’on appelle la clef. Au contraire, les pierres sont taillées en

formes de coins, proportionnément à la courbe de l’arche ; de sorte que, quand elles sont placées, elles se trouvent toutes parfaitement adhérentes.

Pour passer sous un pont, il faut baisser les mâts ordinaires des yachts et des barques ; et on en élève d’autres, consistant en deux longues perches, qui se joignent par le haut, et s’écartent

en bas, suivant la largeur du bâtiment, comme les deux côtés d’un triangle isocèle. Ces mâts sont élevés par le moyen de deux verrous de fer qui passent dans les bouts de perches, et dans deux

poteaux, chacun desquels est d’un côté du vaisseau, et a une entaille propre à recevoir le bout des perches. Ce double mât est promptement baissé pour passer sous un pont ; mais il y a des ponts

assez élevés pour qu’on y passe à la voile.

Ces ponts sont nécessaires dans cette partie pour établir une communication entre les deux bords du canal qui sont presque entièrement couverts de villes et de villages. La hauteur des arches et

les marches par lesquelles on y monte empêchent d’y faire passer des voitures à roues ; mais le nombre de ces voitures est très petit, et on s’en sert rarement, parce que les marchandises les

plus pesantes et la plupart des passagers vont par les rivières et les canaux, dont le pays est coupé dans tous les sens.

On a pratiqué, sous un pont, une communication entre le grand canal et un autre canal auquel il fournit de l’eau ; et cette communication ne gêne ni les gens qui passent sur le pont, ni ceux qui

tirent la corde des barques.

Les rues de la cité de Sou-Chou-Fou sont divisées, comme celles de Venise, par des canaux qui partent tous du principal canal ; et sur chacun de ces canaux, on a construit un élégant pont de

pierre. La flotte des yachts et des bateaux qui portaient les Anglais fut près de trois heures à traverser les faubourgs de Sou-Chou-Fou pour arriver jusqu’aux murs de la ville, près desquels il

y avait un nombre immense de bâtiments qu’on avait mis à sec. Dans un seul chantier, on en voyait seize qu’on construisait à côté l’un de l’autre, et qui tous étaient du port de deux cents

tonneaux. Le canal passe sous les murs de la ville par différentes arches, assez semblables à celles qu’on voit dans les murailles de Batavia.

La ville de Sou-Chou-Fou paraît extrêmement grande et extrêmement peuplée. Les maisons y sont bien bâties et agréablement décorées. Les habitants qui, pour la plupart, sont vêtus de soie, ont

l’air d’être riches et heureux. Cependant, on dit qu’ils sont fâchés que la cour n’habite plus Nan-Kin, qui, située dans leur voisinage, était autrefois la capitale de l’empire. Certes, il n’y a

que de grandes considérations politiques qui aient pu engager le souverain à préférer la province septentrionale de Pé-Ché-Lée, sur les confins de la Tartarie, à la partie de ses États où tous

les avantages du climat, du sol et des productions ont été prodigués par la nature, et où la nature elle-même a été perfectionnée par le talent et l’industrie. Les voyageurs ont appelé

Sou-Chou-Fou le Paradis de la Chine ; et un dicton, commun parmi les habitants de cette ville, est : « Que le ciel est au-dessus d’eux, mais que sur la terre, ils ont Sou-Chou-Fou ».

Les Anglais trouvèrent les femmes de Sou-Chou-Fou plus belles, plus jolies, et vêtues avec plus de goût que la plupart de celles qu’ils avaient vues dans le nord de la Chine. Sans doute que dans

les provinces du nord la nécessité de cultiver un sol moins fertile, de partager et les plus rudes travaux des hommes et les grossiers aliments qui servent à leur nourriture, et de n’avoir que

très peu de temps pour soigner leurs personnes, contribuent à noircir leur teint, à grossir leurs traits et à les défigurer, bien plus que les rayons du soleil ne noircissent et ne défigurent

celles qui n’habitent qu’à trente degrés de distance de l’équateur. Les dames de Sou-Chou-Fou portent quelquefois sur le devant de la tête un petit bonnet de satin noir, qui forme une pointe

entre les deux sourcils, et est enrichi de brillants. Elles ont aussi des pendants de cristal ou d’or.

À peu de distance de Sou-Chou-Fou est le superbe lac de Tai-Hou, environné d’une chaîne de montagnes pittoresques. Ce lac fournit beaucoup de poisson aux habitants de Sou-Chou-Fou ; et en outre,

il est pour eux un lieu de rendez-vous public et d’amusement. Beaucoup de canots, qui servent aux promenades de plaisir, sont conduits par une seule femme. Chaque canot a une chambre très propre

; et on prétend que celles qui les conduisent exercent plus d’une profession. Le lac de Tai-Hou sépare la province de Kiang-Nan de celle de Che-Kiang, dont l’ambassade approchait déjà la

capitale.

Dans la traversée de Han-Tchéou-fou à Tchéou-san (route suivie par une partie de l'ambassade), la surface du terrain est entièrement montueuse,

ce qui nécessite, pour la communication des canaux, l'établissement de ces sortes de pertuis. Nous fûmes obligés d'en passer un le 16 novembre 1793.

La différence de niveau entre les deux bassins était de six pieds pleins ; dans le plus élevé l'eau se trouvait d'un pied plus basse que le bord supérieur de la poutre sur laquelle le bateau

devait passer. Cette construction consistait en un double glacis d'une maçonnerie oblique, inclinée à peu près de quarante degrés à l'horizon. Les bateaux sont tirés par des cabestans, dont deux

suffisent ordinairement, quoique quelquefois il faille en employer quatre ou six lorsqu'ils sont d'un poids plus considérable. Lorsqu'un bateau est sur le point de passer, les cordes des

cabestans formant une boucle à leur extrémité sont fortement attachées à sa poupe, et pour plus de solidité, après avoir passé les boucles l'une dans l'autre, on y introduit une cheville de bois

pour empêcher le nœud de se défaire ; ensuite on fait prendre à ces câbles une direction convenable le long du plat bord. C'est alors que des hommes manœuvrent les cabestans jusqu'à ce que le

bateau ayant perdu l'équilibre soit rapidement lancé, par son poids, dans le bassin inférieur, où il est préservé de se remplir d'eau au moyen d'une espèce de grand éventail en osier et d'un

tissu très serré dont on a soin de munir son avant.

On voit à main gauche les ruines d'un arc de triomphe et un petit temple consacré à une idole, à laquelle on fait de fréquents sacrifices pour la conservation des bateaux qui passent en cet

endroit.

[Peinture et texte de William Alexander, The costume of China]

Une plaine, qui s’étendait jusqu’aux bornes de l’horizon, succéda enfin à la double chaîne de montagnes, au milieu de laquelle la rivière coulait

depuis sa source. Son lit était déjà plus large ; et bientôt les voyageurs rencontrèrent la marée montante qui venait du sud. Le pays était entrecoupé de larges canaux, destinés à la navigation,

et d’autres plus petits qui servaient à l’arrosement des terres. Le riz était la principale culture. Il y avait aussi quelques plantations de mûriers. Tout annonçait la fertilité, l’industrie et

une grande population.

À mesure que les voyageurs approchaient de Canton, ils voyaient le long de la rivière des pépinières remplies de plantes curieuses. Ils remarquèrent aussi plusieurs maisons de campagne

appartenant aux principaux marchands chinois. L’ambassadeur était attendu dans l’une de ces maisons par les commissaires de la Compagnie, par divers autres Anglais, et par quelques-uns de leurs

amis chinois.

Le vice-roi était allé devant pour faire préparer à Canton la réception de l’ambassadeur. Il envoya aux Anglais de grandes et magnifiques barques, ornées de glaces, de peintures et de dorures :

c’est dans ces barques que l’ambassade arriva à Canton le 19 décembre 1793.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’ambassadeur, sa suite, et tous les Européens et Chinois qui étaient auprès d’eux, continuèrent à être défrayés de leurs dépenses par l’empereur, pendant tout le temps qu’ils furent à

Canton.

Cette seule considération suffisait pour engager lord Macartney à quitter cette ville, et à s’embarquer sur le Lion pour se rendre à Macao, où l’on pourrait supposer que n’étant plus sur

le territoire chinois, il cesserait conséquemment d’être à la charge de l’empereur. À son départ de Canton, on lui rendit les mêmes honneurs qu’il y avait reçus à son arrivée. L’attention du

vice-roi ne se démentit pas un seul instant. À mesure qu’il connut davantage l’ambassadeur, son estime pour lui s’accrut, ainsi que son inclination décidée pour les Anglais. Dès lors, les ennemis

des Anglais devinrent, en secret, ceux du vice-roi.

Les mandarins, amis de l’ambassadeur, Chow-ta-zhin et Van-ta-zhin, versèrent des larmes en se séparant de lui et des autres Anglais avec lesquels ils avaient été le plus intimement liés. Ils

avaient demeuré ensemble plusieurs mois de suite, fait pendant ce temps-là un voyage de plus de quinze cents milles, et toujours vécu les uns et les autres avec familiarité et cordialité. Les

deux mandarins prenaient autant d’intérêt que les Anglais mêmes, à tout ce qui arrivait à l’ambassade. Après que ces Chinois eurent vu partir leurs amis, sans espoir de les revoir jamais, ils

envoyèrent à bord du Lion des présents de rafraîchissements et quelques autres marques de souvenir et d’estime.