John Barrow (1764-1848)

VOYAGE EN CHINE

formant le complément du voyage de Lord Macartney

Bibliothèque portative des voyages. Lepetit, Paris, 1817. Six tomes (XXXVI à XLII), + un atlas de planches

- Préface du traducteur : "La Relation du voyage de lord Macartney, en Chine et en Tartarie, par sir George Staunton, qui, en sa qualité de ministre plénipotentiaire, était le second personnage de l'ambassade, a obtenu un succès prodigieux dans toute l'Europe. Déjà cet ouvrage, traduit en notre langue, avait eu deux éditions, et la troisième était sur le point de paraître, lorsque je publiai une traduction nouvelle destinée à faire suite à la Bibliothèque portative des Voyages."

- "L'accueil que fit le public à mon ouvrage me donna l'idée de le compléter en publiant, dans le même format, la Relation que M. Barrow a mise au jour à Londres, dans le courant de l'année dernière. Cette Relation, faite par le secrétaire particulier de lord Macartney, était attendue avec une vive impatience. M. Barrow, ayant à décrire les mêmes pays, les mêmes mœurs que sir George Staunton, a cependant eu l'art d'éviter de répéter les observations de celui-ci, et en présentant les choses sous un point de vue qui lui est propre, il a fait un ouvrage absolument neuf."

Les illustrations couleurs de cette page sont extraites des ouvrages de G. Staunton (disponibles ici) et de W. Alexander.

Extraits : L'empereur — La musique — La peinture

L'aller. La marche vers Pékin — Le retour. Le cimetière près de Tien-sing

Feuilleter

Télécharger

Tchien-Long, à l'âge de quatre-vingt-trois ans, se ressentait si peu des infirmités de la vieillesse, qu'il avait toute l'activité d'un homme de

soixante ans, plein de force ; son œil était brun, vif et perçant ; son nez aquilin et son teint coloré, même à cet âge. Je présume que sa taille était de cinq pieds dix pouces anglais, et il se

tenait parfaitement droit. Quoiqu'il eût perdu son embonpoint et sa force musculaire, il était aisé de voir qu'autrefois il avait joui d'une grande vigueur. Toujours il avait eu une constitution

robuste, que la régularité de sa vie n'avait fait que fortifier. Semblable à tous les Tartares-Mantcheoux, il aimait passionnément la chasse et n'oubliait jamais d'y employer les mois d'été. Il

avait la réputation d'être un excellent archer, et ne le cédait, dans le maniement de cette arme, qu'à son grand-père Caung-schi, qui dans son testament, assure qu'il pouvait tendre un arc d'une

force équivalente à un poids de cent soixante livres.

Les facultés de son esprit n'étaient ni moins actives, ni moins énergiques que celles de son corps. Aussi prompt dans ses plans d'attaque que ferme dans leur exécution, il semblait commander à la

victoire. Bienfaisant envers ses sujets, toujours prêt à soulager les impôts, ou à les secourir dans des temps de détresse, il se piquait contre ses ennemis d'un ressentiment implacable.

Impatient des contrariétés et des revers, il lui arriva quelquefois d'agir avec injustice, ou de punir avec trop de sévérité.

Son caractère irascible lui occasionna une vive et cuisante douleur. L'impression qu'il en reçut, répandit, assure-t-on, sur son esprit, une teinte sombre et mélancolique, qui ne s'effaça jamais

entièrement. Vers le milieu de son règne il visitait les provinces centrales de son empire : a Sau-tchou-fou, ville célèbre par la beauté de ses femmes, où l'on achète les jeunes filles encore

enfants pour les vendre ensuite aux gens riches, il devint épris d'une fille d'une beauté ravissante et douée des plus aimables talents ; il se proposait de l'emmener avec lui dans sa

capitale.

L'impératrice fut instruite par un eunuque de la nouvelle passion de son époux : craignant qu'elle n'eût perdu tous ses droits sur le cœur du monarque, dans la violence de son désespoir, elle

s'étrangla peu de jours après avoir reçu cette fatale nouvelle.

L'empereur ayant appris la mort de son épouse, en fut vivement affligé, et se hâta de retourner à Pékin. Un de ses fils, jeune homme fort aimable, craignant d'encourir la disgrâce de son père,

hésita longtemps s'il devait se présenter devant lui en deuil à cause de la mort de sa mère ; ce qui eût été une insulte pour l'empereur, unique cause de sa fin malheureuse ; ou en robe de

cérémonie, ce qui était un manque de respect pour la mémoire de sa mère infortunée. Dans cette incertitude, il consulta son gouverneur, qui en vrai Chinois, lui conseilla de revêtir l'un et

l'autre costume. Le jeune prince suivit ce conseil et malheureusement pour lui, il recouvrit d'un habit de cérémonie ses vêtements de deuil. Tchien-Long, dont l'amour pour la princesse s'était

réveillé et qui déplorait son sort funeste, voyant paraître à ses pieds son fils sans habits de deuil, en conçut tant d'indignation, et regarda cet oubli prétendu comme une offense si grave à la

piété filiale, que dans un accès de rage, il porta à l'infortuné jeune homme un coup si malheureusement dirigé, qu'il en perdit la vie après avoir langui quelques jours.

Aucun de ses quatre fils qui ont survécu aux autres, n'ont jamais eu dans sa confiance ou dans l'autorité une part aussi considérable que celle que, dans ses dernières années, il accorda à son

premier ministre Ho-Choung-tong. Il était très pieux, et tous les matins, régulièrement, il remplissait les devoirs de sa religion. Dans les premiers temps de son règne, il avait pris

l'engagement solennel, s'il plaisait à Dieu de lui accorder la faveur de gouverner ses États pendant un cycle complet de soixante ans, de se retirer et de résigner le trône à un successeur de son

choix. Il remplit scrupuleusement ce vœu à l'époque fixée. On peut juger en partie de la sincérité de sa foi, par les nombreux et superbes temples qu'il bâtit et dota richement dans les

différentes parties de la Tartarie Orientale. Le Pou-ta-la de Gé-hol est le plus magnifique de tous. On assure que dans les derniers jours de sa vie, la longueur et la prospérité extraordinaire

de son règne, lui avaient fait croire que le lama Buddha ou Fô, car c'est la même divinité sous différents noms, avait daigné s'incarner en sa personne.

Jusqu'à sa dernière maladie, il continua en été comme en hiver, de se lever à trois heures du matin. Il prenait habituellement quelques cordiaux pour se fortifier l'estomac, et allait faire ses

prières dans un de ses temples. Ensuite il lisait les dépêches de ses grands officiers civils et militaires, obligés de correspondre directement avec lui, et non avec les tribunaux, comme ils le

pratiquaient autrefois.

À sept heures il déjeunait avec du thé, du vin et des confitures, s'occupait d'affaires avec son premier ministre, et discutait avec lui les différentes matières avant qu'on eût envoyé des

expéditions régulières aux départements respectifs qu'elles concernaient. Il avait une sorte de lever auquel assistaient les colaos ou ministres, et les principaux chefs de

l'administration.

À onze heures il prenait de nouveaux rafraîchissements ; et quand les affaires étaient finies, il allait se délasser dans les appartements des femmes ou bien se promenait dans son palais et dans

les jardins. Il dînait entre trois ou quatre heures ; après quoi il se retirait dans son cabinet et s'occupait à lire et écrire jusqu'à l'heure de son coucher, qui était régulièrement fixée, et

dépassait rarement celui du soleil. Il était bien persuadé que sa santé florissante était principalement due à ce qu'il se couchait et se levait de bonne heure.

Tchien-Long résigna l'empire à son quinzième fils Kia-kin, au mois de février 1796, après avoir complété un règne de soixante ans ; il mourut en février 1799.

Il y a peu de chose à dire sur les progrès des beaux-arts en Chine. J'ai déjà parlé de leur poésie ancienne et moderne ; mais je crois devoir

encore une fois observer que les Européens ne peuvent porter un jugement exact des productions des Asiatiques, et surtout de celles des Chinois, qui réunissent à la profusion des métaphores le

désavantage d'une langue qui s'adresse peu à l'oreille : une phrase entière ou une combinaison d'idées se trouve quelquefois renfermée dans un monosyllabe, dont les beautés rassemblées avec art

ne parlent qu'au sens de la vue.

On peut juger plus sainement des deux sœurs de la poésie, savoir la peinture et la musique. Je m'étendrai fort peu sur le dernier de ces arts ; il ne paraît pas qu'on le cultive en Chine comme

une science. La musique n'est étudiée comme un talent agréable, ou pratiquée comme un amusement délicat, que par ces femmes qu'on élève pour les vendre ; ou par celles qui trafiquent de leurs

talents et de leurs faveurs.

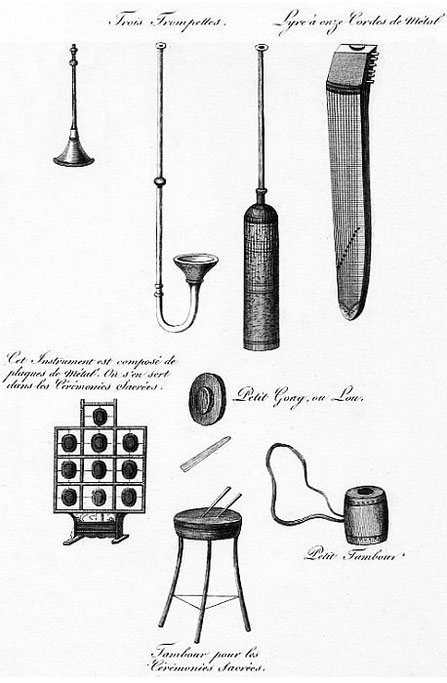

Comme les Chinois diffèrent dans leurs idées de toutes les autres nations, ces femmes jouent ordinairement des instruments à vent, tels que la flûte et le flageolet, tandis que l'amusement des

hommes est la guitare ou un instrument semblable, monté de deux, quatre et sept cordes.

On loue des eunuques et d'autres hommes de la dernière classe pour faire de la musique. Le mérite de l'exécution paraît consister dans le grand bruit que font les instruments. Le gong, ou, comme

l'appellent les Chinois, le lou, convient admirablement à cet objet.

Cet instrument est une sorte de chaudron peu profond, ou plutôt le couvercle d'un chaudron que l'on frappe avec un maillet de bois couvert de

peau. On dit que ce métal est un alliage de cuivre, d'étain et de bismuth. Ils ont aussi une sorte de clarinette, trois ou quatre sortes de trompettes, et un instrument à cordes peu différent du

violoncelle. Leur sing est un assemblage de tuyaux de bambou d'inégale longueur, assez semblable à la flûte de Pan. Les intonations n'en sont point désagréables, mais la structure en est si

bizarre et si irrégulière qu'il semblerait qu'elle ne pût convenir à aucune gamme ou échelle musicale. Leurs tambours d'airain ont la forme de tonneaux, et font, ainsi que des cloches de

différentes grandeurs, suspendues à des châssis, une partie constituante de leur musique sacrée.

Ils ont aussi un instrument qui consiste en pierres coupées carrément, et suspendues par un angle à un châssis de bois. Il me parut que c'étaient des cailloux de l'espèce de ceux qu'on appelle

gneiss, sorte de granit schisteux. On voit dans le musée de Keswick, à Londres, des pierres sonores de la même espèce, qui ont été ramassées dans un ruisseau au pied du mont Skiddaw ; mais elles

paraissent contenir des fragments de schorl noir ou tourmaline.

Les historiens chinois s'enorgueillissent de ce que tous les règnes de la nature ont été mis à contribution pour compléter leurs orchestres, de ce que l'on tire des sons de la peau des animaux,

des fibres des plantes, enfin des métaux des pierres et de la terre cuite.

Il est vrai que leurs instruments sont très variés par leur figure et leurs matériaux ; mais je n'en connais pas un seul qu'une oreille

européenne puisse trouver passable. Un Anglais résidant à Canton a pris la peine de dessiner les divers instruments de ce pays ; je les ai joints, mais ce catalogue n'est pas complet.

Les orchestres chinois jouent d'ordinaire ou cherchent à jouer à l'unisson ; quelquefois un des instruments prend l'octave, mais jamais ils ne cherchent à exécuter de parties séparées ; ils se

bornent à la mélodie, si toutefois je puis donner ce nom harmonieux à la réunion de sons très durs. Ils n'ont point la moindre notion des contre-points ; invention à laquelle les Grecs eux-mêmes

n'étaient point parvenus, et qui fut inconnue en Europe comme en Asie, jusqu'au siècle des moines.

Je n'ai entendu qu'un seul Chinois qui mît dans son chant du sentiment ou un accent plaintif. Il s'accompagnait de la guitare, en chantant une des ariettes les plus courues du pays, en l'honneur

de la fleur de mou-lie. M. Hüttner en a noté les sons extrêmement simples, et j'ai appris que cet air a été publié à Londres avec des accompagnements et tous les raffinements de la musique

européenne, en sorte que ce n'est plus un échantillon de la simple mélodie des Chinois.

Le seul procédé de notation musicale que connaissent les Chinois est de tracer les caractères qui expriment le nom de chaque note dans la gamme ; encore tiennent-ils du jésuite Pereira cette

méthode imparfaite.

Ils affectaient de mépriser la musique de l'ambassadeur, disant que ce n'était plus de la musique, mais un bruit confus de sons. Cependant le

premier musicien de l'empereur se donna beaucoup de peine pour dessiner sur de larges feuilles de papier, la grandeur exacte de chaque instrument, en marquant la place des trous, des chevilles,

des cordes et autres objets, afin qu'on en put faire exécuter de pareils.

Il serait difficile de connaître le motif qui a fait dire au père Amiot, que

« les Chinois, pour rendre leur gamme parfaite, n'ont pas craint de la soumettre aux opérations laborieuses de la géométrie, et aux calculs les plus longs et les plus fastidieux de la science des

nombres. »

Cependant il devait savoir que les Chinois ignorent absolument la géométrie ; que leurs calculs ne s'étendent point au-delà du souan-pan.

Un autre jésuite a fait une assertion non moins fausse, que c'est des Chinois que les Égyptiens et les Grecs ont emprunté leur système musical, avant le temps d'Hermès et d'Orphée.

Sous le rapport de la peinture, les Chinois ne peuvent être considérés que comme de misérables barbouilleurs. Il est beaucoup de choses qu'ils

sont incapables de dessiner correctement. Ils ne savent point donner de corps à leurs images par le jeu régulier des jours et des ombres, ni manier les couleurs de façon à imiter la nature.

Mais ils imitent les couleurs éclatantes de certaines fleurs, des oiseaux et des insectes, avec une fidélité et une vivacité que les Européens n'ont encore pu acquérir. Ils ne conçoivent

aucunement l'art de fixer les objets sur la toile chacun à leur place, par leur diminution, la dégradation des teintes et par la perspective.

J'ai vu à Yuen-Min-Yuen deux grands tableaux de paysage, qui étaient passablement dessinés, mais finis avec une délicatesse minutieuse, et sans ce contraste de lumière et ces masses d'ombres qui

donnent de l'effet à la peinture. Aucune des règles de la perspective n'y était observée ; on n'avait pas même cherché à indiquer la distance des objets : cependant je ne pouvais m'empêcher d'y

reconnaître la touche d'un Européen. Le vieil eunuque qui portait les clefs de l'appartement me demandait souvent lorsque je regardais ces tableaux si je ne trouvais pas que ses compatriotes

fussent d'excellents peintres.

Un jour que je lui montrais une haute admiration pour les talents de l'artiste, il me conduisit dans un angle de la salle, et ouvrant une armoire

supportée par un piédestal, il me dit, en jetant un coup d'œil significatif, qu'il allait me faire voir quelque chose dont je serais surpris. Il tira plusieurs gros volumes remplis de figures qui

étaient supérieurement dessinées et coloriées avec des couleurs à l'eau.

Ces figures représentaient les diverses occupations des artisans de la Chine ; mais on eût dit qu'elles étaient collées contre le papier ; il n'y avait ni ombres, ni avancement, ni distance qui

leur donnât du relief. Derrière chaque estampe était sa description en langues tartare, mantcheou et chinoise. En feuilletant un de ces volumes, je vis à la dernière page le nom de Castaglione ;

cela m'expliqua le mot de l'énigme. En examinant de nouveau les grands tableaux du salon, je remarquai dans un coin le nom du même peintre.

Tandis que je parcourais le volume, l'eunuque me demandait souvent si l'on savait peindre ainsi en Europe. Mais quand je lui eus fait voir le nom, et que je lui eus répété le mot de Castaglione,

il ferma aussitôt le livre, et les remit tous dans l'armoire ; et depuis ce temps je ne pus l'engager à me les faire voir.

J'appris bientôt que Castaglione était un missionnaire en grande vogue à la cour, où on lui avait commandé plusieurs tableaux, mais que

l'empereur lui avait expressément enjoint d'exécuter tous ses sujets à la manière chinoise, et non comme en le fait en Europe, en répandant de grands traits d'ombre, et en peignant des objets

éloignés, à peine visibles. On lui disait que les imperfections de l'organe de la vue n'étaient point une raison pour que l'on copiât avec la même imperfection les ouvrages de la nature.

Cette idée de l'empereur s'accorde avec ce que m'a dit un de ses ministres, qui était venu voir le portrait de sa majesté britannique : « qu'il était fâcheux qu'il eût une tache sur la figure ».

Il voulait parler de l'ombre du nez.

Gherardini, peintre européen, a publié une relation de son voyage en Chine. Il paraît qu'il fut si dégoûté de ce pays après qu'il eut reconnu combien peu l'on y estime les beaux arts, qu'il

s'écria avec plus de mauvaise humeur que de vérité :

— Ces Chinois ne sont bons qu'à peser de l'argent et à manger du riz.

Gherardini avait peint une immense colonnade enfoncée dans la perspective. Ce tableau fit une telle impression sur les Chinois, qu'ils s'imaginèrent qu'il avait à coup sûr des intelligences avec

le diable; mais quand ils se furent approchés de la toile, et qu'ils l'eurent palpée avec les mains pour s'assurer pleinement que ce qu'ils voyaient était une surface plate, ils persistèrent à

soutenir qu'il n'y avait rien de plus contraire à la nature, que de représenter des distances et de la profondeur là où il n'y en avait pas et ne pouvait y en avoir.

Il y aurait peu de choses à ajouter sur l'état de la peinture en Chine : j'observerai seulement que le dessinateur favori de l'empereur, qui par

conséquent doit être un des premiers de son état dans la capitale, fut chargé de dessiner quelques-uns des principaux présents, afin de donner à son maître, qui était alors à Gé-hol,

l'explication du catalogue descriptif. Cet homme, après beaucoup d'efforts infructueux, pour dessiner la superbe pendule à secondes, de Vulliamy, soutenue par de belles figures de marbre blanc,

me pria de l'aider dans une chose qu'il regardait comme de la plus haute importance pour lui.

Ce fut en vain que je l'assurai que je n'entendais pas le dessin ; il voulut absolument en avoir la preuve, et il partit extrêmement content lorsque je lui eus fait une mauvaise esquisse au

crayon, qu'il dût ensuite copier ou tracer à l'encre de la Chine. Il dessina avec infiniment de goût et de correction toutes les parties des instruments, excepté les figures nues qui supportaient

la pendule et un baromètre ; mais il ne put réussir à copier les figures. Je laisse aux artistes de notre pays à décider si ce qui fit échouer le Chinois serait une difficulté réelle d'imiter les

contours délicats du corps humain, ou si, étant plus familiers avec ses formes, nous apercevons plus aisément les défauts des imitations qu'on en fait, ou si c'est parce que chez les Chinois les

formes du corps sont toujours cachées sous d'amples vêtements.

Quant à ces beaux échantillons de fleurs, d'oiseaux et d'insectes que l'on apporte quelquefois en Europe, ils sont l'ouvrage des artistes de

Canton. L'habitude de faire des tableaux ou des dessins, soit pour les transporter sur la porcelaine, soit comme objet de commerce, leur a donné plus de goût qu'aux artistes de l'intérieur du

pays. Les diverses manufactures envoient à Canton de grandes quantités de porcelaines blanches, afin que l'acquéreur puisse les faire peindre à sa guise ; et leur travail fait voir que ce ne sont

pas de mauvais copistes.

On a cependant observé que les objets d'histoire naturelle, tels qu'ils les peignent, sont fréquemment incorrects ; qu'il n'est pas rare qu'ils placent la fleur d'une plante sur la tige d'une

autre avec les feuilles d'une troisième.

Cela peut avoir été ainsi autrefois, lorsqu'ils suivaient de mauvais modèles ou qu'ils s'imaginaient perfectionner la nature. Mais lorsqu'ils eurent reconnu que les étrangers préféraient l'exacte

présentation des objets, ils y firent plus d'attention.

Ce sont en vérité des copistes scrupuleux ; il dessinent non seulement le nombre exact des pétales, des étamines et des pistils d'une fleur, mais

encore celui des feuilles avec les épines ou les taches sur la tige qui les supporte. Ils comptent avec la même fidélité les écailles d'un poisson et il est impossible d'approcher davantage des

brillantes couleurs de la nature. J'ai rapporté en Angleterre plusieurs dessins de plantes d'oiseaux et d'insectes, qui ont été admirés pour leur fidélité et la beauté de couleurs ; mais ils

manquent de cet effet qu'une distribution convenable du clair-obscur ne peut manquer de produire.

Les estampes coloriées d'Europe qu'on apporte à Canton y sont copiées avec une fidélité merveilleuse. Mais en les retraçant ils n'exercent point leur jugement. Vous êtes sûrs qu'ils copieront

toutes les fautes, toutes les taches qui se trouvent dans l'original ou qui sont accidentelles ; ce sont des imitateurs serviles, et ils ne sont point à portée de sentir la beauté des productions

de l'art qu'on leur présente. La même personne qui aujourd'hui aura travaillé à copier une superbe estampe d'Europe, exécutera le lendemain un dessin chinois rempli d'absurdités.

Quelque progrès que les arts aient faits à Canton, il n'y a guère d'apparence qu'ils se perfectionnent dans l'intérieur ou dans la capitale. Lorsque l'empereur et ses ministres rejetèrent la

proposition faite par Castiglione, d'établir une école de beaux-arts, ce fut plutôt par la crainte que supposent les missionnaires, que la manie de peindre ne devînt générale, et ne fît tort aux

travaux utiles.

Dans un pays où la peinture est si médiocre, il ne faut pas attendre que le ciseau produise de beaux ouvrages. On voit quelquefois sur les balustrades des ponts, de grossières images d'êtres

chimériques ou difformes. On en voit de pareilles dans leurs temples ; il y a dans des niches des idoles gigantesques de terre cuite, quelquefois peintes de couleurs brillantes, d'autres fois

recouvertes d'une feuille d'or ou d'une couche de vernis.

Les Chinois ne savent point modeler avec exactitude les proportions du corps humain. Il n'y a pas dans tout l'empire une statue ni une colonne qui mérite qu'on en fasse mention. On voit souvent

près des portes des villes, de gros massifs carrés de pierre ou de bois, sur lesquels on perpétue par des inscriptions, la mémoire des personnages distingués ; mais ce ne sont des objets ni de

magnificence ni d'ornement. Ces monuments ressemblent plutôt à des gibets qu'à des arcs de triomphe ; et je ne sais pourquoi les missionnaires se sont plu à leur donner ces derniers noms.

Lorsque tout fut prêt pour le départ, on ordonna aux porte-faix d'arranger sous chaque fardeau des bâtons avec lesquels ils devaient les

transporter. Dans cette opération ainsi que dans le déchargement des bateaux, ces hommes montrèrent une force, une vigueur et une activité qui, je crois, n'ont pas d'exemple dans les autres pays.

Tout se fait dès que le gouvernement l'ordonne ; les tâches les plus laborieuses sont entreprises avec une ardeur, et même une gaieté qu'on ne s'attendrait guère à rencontrer sous un gouvernement

aussi despotique.

Le 21 août, à trois heures du matin, nous nous tînmes prêts à partir ; mais nous ne nous mîmes en marche qu'à cinq heures, et il en était plus de

six avant que nous fussions sortis de la ville. J'ose dire que la route qui mène de Tong-tchou à la capitale n'offrit jamais un cortège aussi singulier. La marche s'ouvrait par trois mille

porteurs chargés de six cents ballots dont quelques-uns étaient si lourds ou si embarrassants qu'il fallait trente-deux hommes pour les porter. Un nombre proportionné d'officiers maintenaient

l'ordre et dirigeaient les porte-faix. Venaient ensuite vingt-cinq chariots et trente-neuf brouettes, chargés de vin, de bière et autres denrées d'Europe, de munitions de guerre et autres objets

non fragiles. Huit pièces d'artillerie de campagne terminaient cette partie du cortège. On voyait après cela s'avancer le légat tartare et divers officiers de la cour, avec leur suite nombreuse,

les uns à cheval, d'autres en chaises à porteurs, et le reste à pied.

Les gardes de l'ambassadeur, les domestiques, les musiciens et les ouvriers étaient transportés sur chariots. Les personnes de sa suite venaient à cheval ; après eux marchaient l'ambassadeur, le

ministre plénipotentiaire, son fils et l'interprète, dans quatre chaises bien décorées. Le reste de la suite voyageait dans de petits chariots couverts à deux roues, peu différents de nos

corbillards quoique moins longs de moitié. Les mandarins Van et Chou fermaient la marche.

Quoiqu'il n'y eut que douze milles à faire, nos conducteurs crurent devoir s'arrêter pour déjeuner à la moitié du chemin. En effet, les embarras de la marche, la difficulté de se mettre en ordre,

les haltes fréquentes qu'on fut obligé de faire, furent cause qu'il était déjà huit heures du matin avant que l'on fût arrivé à la moitié de l'espace. On nous servit un déjeuner copieux de porc

rôti, de venaison, de riz, de ragoûts, d'œufs de thé, de lait et de toutes sortes de fruits que l'on nous apportait sur des morceaux de glace.

Les portefaix et nos gros bagages continuèrent leur chemin sans s'arrêter ; nous les suivîmes après déjeuner. À peine étions-nous avancés de trois milles, que nous vîmes les deux côtés de la

route remplis de spectateurs à cheval, à pied ou dans de petites voitures semblables à celles où nous voyagions, sur des charrettes, des fourgons ou dans des chaises à porteurs. Dans ces

dernières étaient des dames chinoises ; mais comme elles se cachaient derrière des rideaux de gaze, nous ne pûmes les voir. Quelques femmes de mauvaise mine, affublées de longues robes de soie,

et accompagnées de beaucoup d'enfants, étaient dans les petites voitures. On nous dit que c'étaient des femmes tartares.

Une double file de soldats nous escortait des deux côtés de la route : ils étaient armés de fouets, et s'en servaient pour repousser la foule. Quoiqu'ils maniassent leurs fouets avec beaucoup de

bruit et de rapidité, ils frappaient toujours à terre, et ne touchaient point les spectateurs. Il est vrai que la populace chinoise n'est ni aussi tumultueuse, ni aussi désordonnée qu'on la voit

partout ailleurs.

L'excès de la chaleur, la poussière qui obscurcissait la route, l'incommodité de nos voitures étroites, auraient rendu ce court trajet insupportable, si nous n'eussions été récréés par la

nouveauté de la scène, les sourires, les grimaces, les gestes comiques de la multitude, et par-dessus tout, l'idée que dans un instant nous verrions la plus grande ville qui soit sur la surface

du globe. Ceux qui avaient eu le malheur de choisir de petits chariots couverts s'y trouvèrent mal à leur aise, quoiqu'ils fussent les mieux partagés ; car ils voyageaient dans les voitures les

plus douces et les plus élégantes du pays. Elles sont fixées sur des roues sans ressorts et n'ont point de siège dans l'intérieur ; on est obligé de s'asseoir sur le fond, les jambes croisées, et

c'est pour un Européen le chariot le plus détestable qu'on puisse imaginer.

Lorsque nous eûmes dépassé les faubourgs, nous vîmes sur la gauche de l'Eu-ho, une vaste plaine qui s'étendait à perte de vue. On y découvrait

des milliers de petites éminences de sable de forme conique, et semblables à ces myriades de monticules qu'élèvent, en Afrique, les termites ou fourmis blanches. Dans, quelques parties de cette

plaine étaient de petits bâtiments semblables à des maisons, mais qui n'avaient pas plus de quatre à cinq pieds de haut. On y voyait des enclos de maçonnerie circulaires, en demi-lune ou carrés,

entremêlés çà et là de petites colonnes de pierre ou de brique, et d'autres monuments de diverses formes.

C'était le premier cimetière public que nous eussions encore vu, si ce n'est le très petit cimetière de Tong-tchou. Les éminences et les différentes constructions étaient autant de séjours des

morts. Nous rencontrâmes en plusieurs endroits de ce vaste lieu de sépulture d'énormes cercueils rangés sur la surface de la terre, les uns neufs, d'autres fraîchement peints, mais dont aucun ne

paraissait pourri. Notre interprète nous fit entendre que quelques-unes de ces bières étaient ainsi déposées jusqu'à ce que les prêtres ou les oracles eussent indiqué le lieu et le jour les plus

favorables pour les obsèques du défunt. Les autres y restaient jusqu'à ce que les héritiers du mort eussent amassé une somme assez forte pour lui rendre les honneurs convenables. Enfin, il y en

avait où on laissait les corps se dessécher et subir un certain degré de putréfaction, pour les brûler ensuite et recueillir leurs cendres dans de grandes jarres de terre. Jamais les Chinois

n'enterrent leurs morts dans l'enceinte d'une ville, encore moins dans l'intérieur des temples. Ils les éloignent toujours des habitations des vivants et se montrent en cela plus sages que les

Européens : non seulement ces derniers ont des cimetières au milieu des villes les plus populeuses, mais ils enterrent encore les morts dans des églises, où la foule qui se rassemble est sans

cesse exposée aux exhalaisons nuisibles et peut-être pestilentielles qui émanent des cadavres. Cependant le peuple est si attaché, dans quelques pays de l'Europe, à cette coutume d'enterrer les

morts dans l'enceinte de l'église, qu'il serait dangereux de la détruire par la force.

Le bord de la rivière qui bornait un des côtés du cimetière, était orné de superbes saules pleureurs ; quelques cyprès solitaires étaient épars au milieu des tombeaux : c'étaient les seuls arbres

que l'on vit dans cette partie du pays.