Fernand Grenard (1866-1942)

Mission scientifique dans la Haute Asie. — II. 1. LE TURKESTAN CHINOIS ET SES HABITANTS

Ernest Leroux, Paris, 1898, pages 1-315 et 451-472 de 476.

- "Je me propose, dans les pages qui suivent, de réunir méthodiquement les notes que Dutreuil de Rhins et moi avons prises pendant vingt mois de séjour dans le Turkestan chinois sur les caractères ethniques, les mœurs et coutumes, la vie sociale et économique, l’état politique de cette région. Quoique je me sois attaché avant tout à décrire le présent et à exposer ce que j’ai vu de mes propres yeux ou ce que je tiens de témoins oculaires dignes de foi, cependant, je ne me suis pas abstenu de faire quelques investigations dans l’histoire, même très ancienne, du pays, car le présent, conséquence du passé, ne s’explique bien que par lui."

Voir également Dutreuil de Rhins : Mission scientifique dans la Haute Asie. Récit de voyage. Et Grenard : Le Tibet et ses habitants.

Table des matières

Extraits : Mariage et divorce - Peuh ! ce peuple-ci aime trop à faire la fête - L'administration chinoise - La politique étrangère de la Chine

Feuilleter

Télécharger

— Préambule. Description générale du pays.

— La race. Le type physique. Les origines aryennes.

— Les origines ethniques, suite. Les éléments non aryens. La turquisation.

— Le développement de la civilisation.

— Le caractère.

— L’habitation, le vêtement, la nourriture et l’hygiène.

— La famille. La condition des femmes. L’éducation des enfants. Divertissements et coutumes diverses relatives à la vie privée.

— Les classes sociales.

— L’agriculture. L’élevage. L’industrie.

— Le commerce. Les voies commerciales anciennes et modernes. La monnaie.

— La religion et le clergé. Survivances des anciens cultes antérieurs à l’islamisme. Sorcellerie.

— L’administration chinoise.

— Politique extérieure de la Chine. Russes et Anglais. Affaires du Pamir.

Appendice : races particulières du Turkestan chinois : Mongols, Saryghkoli, Loblyk, Doulân, Tsiganes, Abdal.

Note ethnographique sur le Kan-sou.

Il est peu de pays où la famille soit plus faiblement constituée que dans le Turkestan

oriental et il y a bien longtemps que le mariage s’y conclut et s’y dissout avec une égale facilité. Il n’est peut-être pas une région en Asie où les mœurs soient plus relâchées et où, en même

temps, les femmes aient plus d’indépendance et d’influence, où l’on rencontre à la fois moins de dignité et plus de douceur dans la vie privée.

Un des traits distinctifs du mariage tel qu’il est pratiqué dans cette contrée est l’absence de dot, aussi bien de la dot comme nous l’entendons que de la dot appelée kâlyn par les Turcs, qui

consiste en une indemnité payée par le jeune homme ou sa famille au père de la femme. Ce n’est pas à dire que le kâlyn, en usage chez les Turcs, les Mongols, les Chinois, n’ait jamais existé dans

le Turkestan oriental. Il est connu des Sartes de Transoxiane, mais il commence à tomber en désuétude parmi eux et tend de plus en plus à se confondre avec le simple paiement par la famille du

fiancé du trousseau de la femme et des frais de la noce. Il est possible que la pauvreté plus grande de leurs voisins de l’est les ait détournés plus tôt de la coutume du kâlyn, qui entraîne

souvent de gros embarras pécuniaires. Aujourd’hui, le fiancé se borne à faire cadeau à sa future de quelques objets d’habillement et de prendre à sa charge le repas de noces. C’est ce qu’on

appelle toylouk et cela correspond au toymâl des Kazak et des Kyrghyz. La dépense est modeste. On dit qu’à Châhyâr on en est quitte encore à meilleur marché qu’à Khotan. « A Châhyâr, dit

plaisamment le chansonnier, on a dix-huit filles pour un sou. »

On ne doit pas conclure de cette boutade que le toylouk constitue le prix d’achat de la fiancée par le mari. C’est un simple présent de politesse, obligatoire toutefois. Rien n’indique que le

mariage se soit jamais fait par achat dans le Turkestan, même si l’on croit que l’usage du kâlyn y ait été autrefois en vigueur ; car c’est une conception radicalement fausse du kâlyn que d’y

voir une opération commerciale. Les Mongols, les Kazak, les Kyrghyz ne considèrent nullement la femme comme une marchandise, ni le mariage comme un contrat de vente. Le mariage consiste dans

leurs idées à faire entrer une fille dans une autre famille que sa famille d’origine, à la rattacher à d’autres ancêtres qu’à ses ancêtres réels, à substituer pour elle des liens de parenté

fictive aux liens de parenté naturelle. La cérémonie d’adoption accomplie, elle a un effet rétroactif ; la nouvelle épouse est estimée avoir toujours appartenu à la famille de son mari dans le

passé, de même qu’elle y appartiendra toujours dans l’avenir, même si son mari meurt ; elle devient proprement la petite-fille des ancêtres de celui-ci, comme si elle était née d’eux ; sa parenté

réelle devient une parenté fictive, son père n’est plus pour elle qu’un père nourricier et ne peut pas avoir jamais été autre chose puisque personne ne descend de deux séries d’aïeux différentes.

C’est par suite de cette conception que les Kazak fiancent leurs enfants le plus tôt possible, dès le berceau, avant la naissance même ; cela marque d’une façon tout à fait tangible que la fille

à naître ou à peine née est seulement en dépôt dans la famille de son père, qui est uniquement chargée de l’élever et de subvenir à son entretien jusqu’à ce que la famille du fiancé la réclame et

en fasse son enfant par le rite du mariage. Il a par conséquent le droit d’exiger le remboursement des dépenses qu’il a faites pour l’éducation de la fille dont il a pris soin provisoirement et

de ne la laisser sortir de chez lui que lorsque ce remboursement sera opéré. Le kâlyn est ainsi une restitution, — les Kazak ne l’entendent pas autrement, — ou, si l’on veut, une indemnité pour

un service rendu ; ce n’est pas le prix d’achat d’un objet mis en vente. Il suit de là que le paiement du kâlyn, dette sacrée entre toutes, est strictement obligatoire et que la célébration du

mariage lui est rigoureusement subordonnée, au lieu que le toymâl et l'alou, souvent de valeur égale, sont des dons purement volontaires et facultatifs, un supplément de luxe, dont les pauvres se

dispensent. Si dans le Turkestan chinois le toymâl ou toylouk a seul subsisté tandis que le kâlyn a disparu, c’est que celui-ci, fondé sur d’antiques croyances, ne répond à rien et a perdu toute

signification dans un pays où ces croyances ont péri depuis longtemps, malgré la survivance de quelques cérémonies vaines.

Non seulement pour se marier il n’y a point de dot à constituer de part ni d’autre, presque

point de frais à payer, mais encore on n’a que peu de conditions et de formalités à remplir, point de pièces justificatives à fournir, point de démarches compliquées à faire, point de bail

perpétuel ni même de long bail à contracter. Le mariage n’est pas une affaire grave et scabreuse, où l’on doive peser dans une balance de précision les convenances, les intérêts, les

inclinations, sonder le passé, interroger l’avenir, où l’existence entière est engagée et où l’on est tenté de réfléchir toute sa vie. Les indigènes, gens peu raffinés, ne sont pas exigeants en

fait de beauté, de qualités intellectuelles et morales, de talents de société. Ils ne vont jamais bien loin pour chercher leur femme ; ils se marient dans leur voisinage, dans leur parenté autant

que possible, respectant tout juste les trois degrés prohibés par le Coran. Cette habitude épargne beaucoup de peines, de négociations et de dépenses ; les deux familles se connaissent de longue

date, n’ont pas à se gêner l’une pour l’autre, ne s’efforcent point de se jeter mutuellement de la poudre aux yeux. Si l’on ne trouve pas ce que l’on veut parmi les personnes de sa connaissance,

on s’adresse à des entremetteuses (dalâl) qui tiennent de véritables agences matrimoniales, sont informées de toutes les maisons des environs où il y a des filles ou des femmes à marier, en

savent la fortune, les antécédents, le caractère, les qualités de ménagère ; elles ne se contentent pas de donner des renseignements, elles font toutes les démarches utiles, elles vont voir les

femmes, les parents des jeunes filles, leur font les propositions du prétendant, obtiennent leur consentement, présentent les jeunes gens l’un à l’autre. Quand ceux-ci et, s’il y a lieu, les

parents sont d’accord, le prétendant envoie, selon la vieille coutume turque, un homme de confiance (yaoutchi), discuter les conditions pécuniaires qui sont, comme nous l’avons dit, de peu de

conséquence. Ce point réglé, les parents du prétendant ou, à leur défaut, ses amis, vont faire la demande officielle, ils échangent quelques cadeaux avec les parents de la fiancée et fixent le

jour des noces. On avertit l’imâm de la paroisse qui vient dans la maison de la fiancée donner à l’union la sanction légale très simplement et très rapidement : deux questions, deux réponses, une

courte prière et l’affaire est faite. La cérémonie privée, que je décrirai ailleurs, est plus compliquée ; mais on la tient à pur divertissement et on l’expédie à son gré.

On ne marie pas les enfants dès leur naissance, ni malgré eux. Contrairement à ce qui se passe dans tout le reste de l’Asie, les jeunes gens sont présentés l’un à l’autre avant d’être fiancés ;

dans la plupart des cas, ils se connaissent déjà de longue date, étant enfants du même village ou du même quartier. Dès qu’ils ont atteint leur majorité, les garçons à 12 ans et les filles à 10,

ils sont libres d’épouser qui leur plaît et d’accepter ou de refuser les partis que leurs parents leur proposent. Ceux-ci sont réduits au rôle d’intermédiaires, mais naturellement ils gardent une

certaine influence morale, d’autant plus grande que les enfants se marient très jeunes. Les garçons, qui prennent rarement femme avant 18 ans, profitent de leur liberté plus que les filles, dont

on est pressé de se débarrasser. On n’attend même pas leur puberté, c’est-à-dire leur treizième année ; on donne très fréquemment dès l’âge de dix ans les pauvres enfants qui sont heureuses de

jouer à la dame. Elles n’ont que trop lieu de le regretter ; peu de maris ont assez de délicatesse pour prendre patience jusqu’à ce qu’elles soient complètement formées. Les violences et les abus

qui s’ensuivent entraînent des troubles physiologiques très graves ; les cas de ce genre sont tellement nombreux que la race en est sérieusement compromise dans sa vigueur et les conséquences au

point de vue général n’en sont pas moins funestes que celles de l’intoxication par le hachich. A la mauvaise habitude de marier les filles trop tôt il faut attribuer cette singularité que les

veuves et les femmes divorcées sont préférées aux jeunes filles. C’est l’inverse au Turkestan russe où les filles sont établies à un âge plus raisonnable. A Khotan, un homme qui ne paye que cent

francs pour le trousseau d’une jeune fille, payera cent cinquante francs pour celui d’une jeune femme qui n’a pas encore eu d’enfant (tchaougân), deux cents francs pour une jeune femme qui a déjà

un enfant (djouân). Celles-ci ont en effet l’avantage non seulement d’être formées, mais encore de pouvoir être utiles dans la maison, ce qui est la première chose qu’on réclame d’une femme. Un

indigène ne peut guère vivre confortablement à moins d’être marié à une personne qui sache s’acquitter des soins du ménage. Au rebours de nos sociétés d’Europe, la société du Turkestan oriental

est aussi mal ordonnée que possible pour faire le bonheur des célibataires. Elle ne leur offre aucune des commodités, aucun des agréments dont leur sont prodigues les sociétés occidentales qui,

au moins dans les villes, sont organisées justement comme il faut pour sacrifier la vie de famille à la vie publique et diminuer dans une large mesure les occupations et les divertissements

intérieurs au profit des extérieurs ; les industriels, les commerçants, les ouvriers qui travaillent pour tous, les municipalités, l’État lui-même se chargent chez nous d’une foule de besognes

qui là-bas incombent nécessairement à l’individu. Pour y suffire, l’assistance d’une femme lui est indispensable s’il est pauvre, très utile s’il est riche. Comme d’autre part le mariage n’est

pas hérissé de formalités difficiles, qu’il n’occasionne pas de grands frais ni de grandes charges, il n’y a ni vieux garçons ni vieilles filles.

Les célibataires seraient d’ailleurs inexcusables. Ils ne pourraient même pas invoquer

l’amour de la liberté ; car les liens du mariage sont si fragiles qu’ils entravent aussi peu que rien les caprices de chacun. Le divorce est d’une facilité extraordinaire. Le prophète, estimant

que Dieu a assigné un terme à toutes choses, est fort large à cet égard ; mais au Turkestan on n’observe même pas les règles restrictives qu’il a jugé à propos de prescrire. Ces restrictions, on

le sait, ne sont guère que pour les femmes. Selon la chériat de Boukhâra, une femme a le droit d’exiger le divorce dans les six cas suivants : si elle a été battue sans motif par son mari au

point que son corps en garde des traces évidentes ; si, elle non consentante, son mari prend une seconde épouse ; s’il a cessé pendant six mois de pourvoir à sa subsistance ; si, elle non

consentante, il l’emmène à plus de trois jours de marche de sa résidence habituelle ; s’il devient fou et s’il est atteint de lèpre. Plusieurs de ces dispositions sont très élastiques, surtout la

première et la troisième, et la femme, quand elle le veut, est habile à provoquer les actes qui permettent d’en profiter. Pour la moindre raison et sans raison elle rassemble ses vêtements et ses

bijoux, les tapis et les objets qui lui appartiennent dans la maison commune, et se retire chez ses parents. Le mari n’a aucun moyen de lui faire réintégrer le domicile conjugal et il finit par

lui laisser une entière franchise en la répudiant. La répudiation coûte peu de chose à l’homme, il est tenu de fournir à celle qu’il a renvoyée les aliments pendant cent jours ; il se contente de

lui donner pour cela quelques francs, de manière qu’elle soit satisfaite, il est bien rare en ce cas qu’elle se montre exigeante. Dans les autres pays musulmans l’homme, en se mariant, promet par

contrat à son épouse de lui payer une certaine somme s’il vient à la répudier sans motif grave ; c’est ce qu’on appelle le mehr, institution presque hors d’usage dans le Turkestan chinois. La

femme est ainsi dépourvue d’une garantie sérieuse contre les caprices de son mari. De même l’absence de kâlyn remboursable en cas de faute de l’épouse prive le mari de la meilleure assurance

qu’il puisse avoir contre les fantaisies de sa femme.

Le mari se dispensant de donner à son épouse divorcée l’argent nécessaire à sa subsistance

pendant cent jours, celle-ci se dispense à son tour d’attendre le terme réglementaire avant lequel elle n’a pas le droit de se remarier. Il arrive qu’elle ne laisse écouler que huit ou dix jours

; elle prend seulement soin de contracter sa nouvelle union dans un autre district que celui du juge qui a prononcé le divorce. Comme les registres d’état civil, qui étaient tenus à jour sous la

domination musulmane, sont aujourd’hui négligés, rien n’est plus facile que de tourner ainsi la loi. L’ancien mari pourrait bien réclamer, intenter une action en nullité ; mais le plus souvent,

il n’a garde, se souciant de son repos plus que de son droit. Il n’est point rare, lorsqu’un homme est parti pour un temps indéterminé sans faire de conventions particulières avec sa femme et

sans lui laisser d’argent, que celle-ci se remarie sans que le divorce ait été prononcé et dans un délai quelquefois plus bref que celui de vingt jours, que Marco Polo assure avoir été légal de

son temps à Kéria. Ainsi c’est une exception qu’une femme de trente ans n’ait point eu plusieurs maris et plus d’une supputent les dates par les noms de leurs époux passés comme on le faisait à

Rome par les noms des consuls.

La liberté des hommes est plus grande encore que celle des femmes au moins en théorie. Non

seulement ils peuvent divorcer presque à leur gré, et se remarier le jour même, mais ils peuvent prendre plusieurs épouses à la fois conformément à la loi musulmane. Cependant la polygamie est

très peu pratiquée. Elle était peut-être inconnue avant l’introduction de l’islamisme ; car elle est aujourd’hui mal vue de la population. Les mollahs eux-mêmes ne l’approuvent que du bout des

lèvres, ne la conseillent pas et beaucoup de gens riches se contentent d’une seule femme. Les femmes sont d’humeur jalouse, ne souffrent pas aisément le partage et ont assez d’indépendance et de

pouvoir pour faire prévaloir leur volonté. Il est tout à fait extraordinaire que les épouses du même mari vivent sous le même toit, elles sont installées en général chacune dans une maison

différente afin d’éviter les querelles. Ce n’est là d’ailleurs qu’un palliatif insuffisant et il y a des maris cruellement et comiquement embarrassés entre la matrone mûre, impérieuse et riche de

la cité et la jeune, coquette et pauvre épouse du faubourg, qui le tirent chacune de son côté, le pressent de renvoyer une odieuse rivale. Les femmes sont beaucoup plus complaisantes en Chine, où

l’épouse en titre vit le plus souvent en bons termes avec la favorite ; la cause en est, non pas un trait de caractère, mais la forte autorité que la loi et les mœurs accordent au mari à qui l’on

obéit sans répliquer. En voyage les choses sont plus faciles. Il n’est pas d’homme respectable, qui, obligé de s’arrêter quelques jours dans une localité plus ou moins éloignée de son domicile

conjugal, ne contracte une nouvelle union légitime : s’il n’avait pas sa maison, comme on dit, il passerait pour un vagabond, indigne d’inspirer confiance aux honnêtes gens. Aussi la polygamie

est-elle d’un usage courant parmi les marchands, qui vont de ville en ville et qui possèdent dans chacune un pied-à-terre et une épouse. Il en est de même des caravaniers. Je sais un de ces

derniers, grand dévoreur d’espace, qui avait quatre femmes légitimes réparties sur plusieurs millions de kilomètres carrés. Entraîné par nous en un lieu on il n’avait pas pris ses précautions, il

s’empressa de se chercher un beau-père. Il aurait cru compromettre sa dignité en ne le faisant pas. Cependant, pieux musulman, il voulait rester fidèle à la loi qui n’autorise pas à cumuler plus

de quatre épouses. Pour satisfaire à la fois sa conscience et sa dignité, il appela un mirzâ (écrivain public), fit savoir par son canal à sa femme la plus ancienne, qui demeurait à deux mois de

là, qu’elle était libre de rentrer au foyer paternel et il la remplaça incontinent par une jeune recrue. Les hommes que leur profession oblige à courir les grands chemins recourent souvent à une

forme de mariage temporaire, honorable pourtant quoique les femmes de bonne maison ne l’admettent pas ; l’union, en ce cas, prend fin soit à une date fixée d’avance, soit au moment du départ du

mari.

Il semble qu’avec de telles facilités accordées par la loi et la coutume il n’y ait point

place pour l’adultère. Il n’en est rien. Dans les chansons populaires la maîtresse, yâr, est souvent une femme mariée. Les indigènes, instruits par l’expérience, se plaisent en leurs fabliaux,

non moins que nos pères, à décrire les mille et une ruses qu’emploient les personnes du sexe faible pour tromper leurs époux. On conte qu’il existe quelque part un ouvrage traitant des artifices,

supercheries et fourberies des femmes, mais qu’il est si volumineux et pesant que nul onc ne l’en put rapporter. Le proverbe dit brutalement : « A cheval ni à femme ne te fie ; la femme est un

tourment, le chien un sûr ami. »

Un jour je demandai à un Afghan, homme grave et brave comme la plupart des gens de son pays, ce qu’il pensait d’un soulèvement possible du Turkestan et des chances de succès qu’il présenterait : « Peuh ! me répondit-il, ce peuple-ci aime trop à faire la fête ». La mémoire de Yakoub Bek est odieuse parce qu’il empêcha un moment ses sujets de s’amuser, qu’il exigea d’eux un peu de courage, de discipline, d’esprit de sacrifice. Les poésies populaires, composées sous la domination chinoise et exposant les griefs des indigènes contre leurs maîtres, ne sont qu’une longue plainte d’opprimés qu’on fait travailler rudement sans les payer, et qui, pour échapper aux exactions, sont obligés de quitter leurs enfants et leurs femmes. Au milieu de ces lamentations efféminées il n’y a pas un cri de haine et de vengeance, pas un appel aux armes contre les tyrans. Les chansons qui sont sur les lèvres de tous et qui célèbrent les joies et les chagrins des amoureux ne contiennent pas un trait de passion âpre et farouche ou de sentiment élevé et généreux. On y trouve de la grâce, de la douceur, quelquefois de la douleur sincère, mais toujours une conception trop pratique et terre à terre de la vie, une médiocrité plus que bourgeoise d’idées et de cœur. Une femme, éloignée par des circonstances tragiques d’un époux bien aimé, gémit sur les misères de la séparation et déplore avec amertume de n’être point auprès de son mari pour surveiller le pot-au-feu. Ne croyez point que cela trahisse un goût profond et naïf de la vie régulière, de la famille et du foyer ; le bon peuple du Turkestan a au contraire un esprit de bohême très marqué et il est à cet égard précisément l’opposé du peuple chinois. Il déteste la contrainte et sa morale est facile. Il se plaît à vanter les douceurs de la bonne loi naturelle et de l’amour libre : « Laissez chacun suivre le penchant qui l’entraîne, s’écrie le poète anonyme, et se divertir avec celle qui lui plaît. Si les rois étaient justes chacun aurait sa bien-aimée près de lui. »

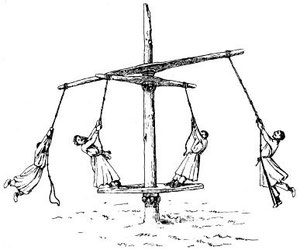

Il ne faut point voir là une fantaisie individuelle. Ces vers ou d’autres analogues se retrouvent dans plus d’une chanson que tout le monde répète. Les liens du mariage sont extrêmement lâches dans la pratique pour les femmes presque autant que pour les hommes. On se prend, on se quitte avec une aisance surprenante et cela n’empêche pas l’adultère de fleurir. C’est un trait de mœurs très ancien, déjà signalé par les auteurs chinois cinq ou six siècles avant notre ère. Il va de pair avec le défaut général d’énergie que nous avons constaté et tient aux mêmes causes d’ordre politique et social. Il n’en est pas autrement de ce goût universel des distractions oisives, qui ne remonte pas moins haut dans la série des âges. Hiouen et les Annales des T’ang nous apprennent que les gens du Turkestan aimaient les longues promenades et surtout la musique et la danse. Pour un tamâchâ, et l’on entend par ce mot un divertissement quelconque, le Kachgarien ou le Khotanais quitte avec joie son travail et remet au lendemain les affaires sérieuses. Tout est matière à tamâchâ, naissance, noce, enterrement, bazar, fête foraine, fête religieuse, fête officielle, revue des troupes, pèlerinage aux tombeaux des saints. Si un grand personnage arrive ou s’en va, on va le voir passer ; si un particulier, à une occasion quelconque ou sans occasion, pour la seule raison qu’il a quelque argent à dépenser, offre à ses amis et connaissances un concert avec une collation, tous les voisins s’y rendent, même quand ils ne sont pas invités ; ceux qui ne réussissent pas à entrer au salon restent dans la cuisine, les moins heureux demeurent à la porte, l’œil fixé sur les rayons de lumière qui filtrent à travers les fentes, l’oreille tendue aux bribes de musique qui s’échappent parfois de l’intérieur.

Les instruments employés aujourd’hui en Kachgarie sont en majorité d’origine persane. Ce

sont : le doutâr, guitare longue de 1,28 m, munie de deux cordes à boyau, le citâr à peu près semblable, mais ayant neuf cordes de laiton, dont on joue avec un archet (kamaltchi), le tambour qui

a trois ou cinq cordes que l’on pince du doigt, le rbâb, moins long que les précédents, sorte de mandore ayant cinq cordes courant tout le long du manche et cinq autres fixées à des hauteurs

diverses sur le côté du manche, le hechtâr, guitare à huit cordes, le ney, chalumeau à huit trous, long de 50 centimètres, le sourney, sorte de clarinette à sept trous, le karnay, trompette de

cuivre longue d’un mètre et demi, le sipay corne d’antilope avec anneaux de fer que l’on secoue en cadence, le dop, tambour de basque, enfin le kaloun, espèce de psaltérion rappelant beaucoup les

gousli russes ; il est formé d’une caisse en bois de mûrier sur laquelle sont tendues dix-huit paires de cordes en fil d’archal supportées par des coussins de bois, réglées par des chevalets et

par des clefs fixées sur l’un des côtés de la caisse. Il y en a qui n’ont que huit paires de cordes ; on fait résonner les cordes en les touchant avec un plectre ou petit coin de bois.

A regarder les choses de haut, l’administration du Turkestan chinois est faible, négligente,

nonchalante plus que tyrannique et oppressive. Le gouvernement chinois applique là, comme partout ailleurs, le principe du moindre effort, il n’aspire point à la perfection, il lui suffit de

vivre et de se maintenir au meilleur marché qu’il est possible. Eh bien ! ceci va sembler un paradoxe et n’est pourtant que la vérité stricte : cette nonchalance, cette négligence, cette tiédeur

de zèle sont une force pour le gouvernement chinois. Ces qualités s’accordent avec les mœurs du peuple, qui aime les vêtements larges et flottants, qui ne saurait souffrir d’être serré dans des

règlements étriqués, ni d’être soumis aux mille petites contraintes qu’imposent les législations désireuses de faire le bonheur des gens malgré eux. Les mandarins se disent qu’ils ont d’autant

moins de chance de heurter le sentiment populaire qu’ils s’occupent de moindre choses, que quoi qu’on fasse on est sûr de mécontenter quelqu’un, que l’abstention est le meilleur remède contre la

critique. Les abus qui dérivent inévitablement de cette insuffisance de règlements et de contrôle ne sont point faits pour indigner un peuple habitué depuis de longs siècles à s’y résigner. Aussi

bien, malgré les exactions et les malversations des fonctionnaires, on paye en Turkestan beaucoup moins d’impôts qu’en France en comparaison de la richesse générale. L’impôt foncier est le seul

qui soit élevé, 15 pour 100 en moyenne ; mais il est presque unique, et l’on y est accoutumé de longue date ; l’impôt sur le bétail est très modéré ; les autres taxes sont insignifiantes, sauf

celle sur les ventes ; encore celle-ci, qui plus que tout autre excite des murmures parce qu’elle n’est pas conforme à l’orthodoxie religieuse, a-t-elle été supprimée dans l’arrondissement de

Keria en 1891, dans le reste de la Kachgarie en 1893.

— Pour mettre fin aux abus en matière de perception et de répartition d’impôts, me disait un haut fonctionnaire, il faudrait instituer un contrôle très compliqué qui coûterait plus cher aux

contribuables que les abus à corriger.

Quant à la justice, il y a au moins un mandarin sur deux qui la rend consciencieusement sans préjudice pour les épices, et le peuple ne pense pas que la proportion soit si mauvaise. Il loue les

bons juges et s’en félicite, rit des mauvais, les critique et les blâme avec une liberté de langage qui étonne, et le voyageur novice se dit : Voilà des gens bien impatients de leurs maîtres,

sans doute il va se passer quelque chose. Cependant le temps s’écoule et rien ne se passe. Le même voyageur se rend en Chine et y observe les mêmes abus et les mêmes critiques, le peuple bafoue

les magistrats, hautement, ouvertement et les magistrats laissent dire, sûrs que, sa chanson finie, le justiciable leur apportera les épices et le pot-de-vin. Le voyageur comprend alors

l’extraordinaire liberté des satiriques de notre moyen âge dont les puissants étaient les premiers à rire, sachant que ces épigrammes ingénues n’étaient point un signe d’impatience et de révolte

; il comprend combien les êtres simples sont partout des êtres d’habitude, qui ne se soucient point de réformes, qui estiment qu’il faut prendre les choses comme elles sont, qu’un mal connu vaut

mieux qu’un bien ignoré, que vouloir la perfection c’est vouloir que le soleil brille en plein minuit, qu’il faut rire des mauvaises institutions sans prétendre y rien changer. Ils pensent en

outre que celui qui ne veut pas être grugé par les juges n’a qu’à ne pas plaider, que si l’on craint d’être mouillé, il ne faut pas sortir les jours de pluie.

Les Turcs ont une autre raison de se contenter de l’administration chinoise actuelle. Ils la

comparent avec les administrations antérieures, avec ce dur gouvernement de Yakoub Bek qui les écrasait d’impôts, les arrachait à leurs champs pour les envoyer au camp se faire tuer pour la cause

de l’indépendance et de l’Islam alors qu’ils eussent bien mieux aimé prendre l’air tranquillement sous leur véranda. Ils se souviennent de la domination inquisitoriale, farouche et hypocrite du

clergé musulman, qui les contraignait à coups de bâton d’aller à la mosquée, de porter le turban, les empêchait de fumer sous peine de mutilation. Les vieillards ne parlent qu’avec un frisson

d’horreur de l’ancienne tyrannie de l’aristocratie locale qui, non surveillée par les magistrats chinois, avait mis le pays à sac. Ainsi l’aristocratie et le clergé, les deux seuls groupes

sociaux qui fussent capables de faire échec à l’administration chinoise et d’organiser le peuple contre elle, ont perdu leur influence par l’abus qu’ils en ont fait. Ils ont cessé d’être

considérés comme un mal nécessaire et leur prestige a décliné en même temps que leur force matérielle depuis que les Chinois leur ont ôté leurs honneurs, leurs dignités, une partie de leurs

biens. En multipliant les hommes nouveaux dans les fonctions subalternes abandonnées à l’aristocratie indigène, en favorisant les divisions et les luttes d’intérêt personnel, le gouvernement

s’est créé des partisans chaque jour plus nombreux qui auraient tout à perdre à sa chute. Il en est de même pour le clergé. Les membres les plus zélés, les plus réputés pour leur science et leur

piété se tiennent à l’écart des fonctions judiciaires pour n’être point forcés de transiger avec la loi sacrée et le gouvernement donne les places à des docteurs moins savants et plus

accommodants qui ne seraient rien sans lui. Les intransigeants restent dans leur coin, moroses et chagrins, attendant de meilleurs jours ; mais ils n’ont guère où s’appuyer. L’aristocratie se

défie de leur ambition envahissante, le peuple de leur rigueur intolérante. Il existe bien des descendants des anciens chefs religieux du pays, de Hazret Apak et de Makhdoum Khodja, sur la tête

desquels une tradition déjà lointaine a mis une auréole de respect superstitieux. Leur nom serait sans doute capable d’entraîner le peuple ; mais l’un d’eux, celui de la branche aînée et le plus

vénéré de Tourfân à Khotan, est entre les mains du gouvernement chinois, partant inoffensif, l’autre, qui recrute ses partisans principalement à Kâchgar autour du consul de Russie, est entre les

mains du gouvernement russe, partant suspect. Le Livre saint seul et les objurgations de ses interprètes ne suffisent point à soulever les âmes tièdes et molles de ces musulmans, qui se

contentent d’une vertu oisive. Certes ils méprisent les Chinois, mécréants à qui Dieu n’a pas daigné se révéler ; ils ne demanderaient pas mieux que d’en être débarrassés, mais pour cela, il

faudrait faire de sérieux efforts, combattre longuement et rudement, risquer sa fortune et sa vie ; or ces bons Turcs craignent naturellement les coups, ne prisent rien tant que leurs aises et

leur tranquillité, recherchent avant tout l’intérêt présent et le divertissement du moment, et tous leurs mécontentements, toutes leurs velléités se perdent en vains discours sur la place du

marché.

Tels sont les motifs pour lesquels le Turkestan, malgré son immensité, malgré une homogénéité extraordinaire de race, de langue, de mœurs, malgré le levain de révolte et d’intolérance que l’Islam

y a déposé, est un pays facile à tenir ; voilà pourquoi les Chinois, avec leur organisation médiocre et les moyens assez faibles dont ils disposent, seraient sûrs d’y vivre paisiblement s’ils

n’avaient à craindre des excitations et des complications du dehors.

La Chine a toujours considéré le Turkestan non seulement comme un ensemble de riches

bénéfices pour ses mandarins, mais aussi comme une marche militaire nécessaire à sa sécurité. Depuis qu’elle s’en est rendue maîtresse, sous les Han, ses idées à cet égard n’ont point changé.

Elle passa par des alternatives de grandeur et de décadence, les liens qui l’unissaient aux peuples ses vassaux se relâchèrent ou se resserrèrent selon que le pouvoir central s’affaiblit ou se

fortifia, mais toujours, malgré les divisions intérieures, malgré les puissances nouvelles qui surgirent auprès d’elle, formidables et menaçantes, malgré les revers et les défaites, la Chine

resta invariable dans ses prétentions, inébranlable dans son attachement à la tradition. Bien plus que l’habileté légendaire de ses diplomates, cet esprit de suite, cette persévérance dans un

petit nombre de principes très simples et très clairs ont fait la force de sa politique et lui ont toujours permis, dans le passé, d’avoir en fin de compte le dernier mot.

Ces principes ne sont pas sortis, comme on pourrait le croire, du cerveau de quelque ingénieux diplomate, de quelque Richelieu jaune. Ils sont fondés, comme c’est souvent le cas pour les

principes politiques des peuples anciens, sur une superstition religieuse.

Le genre humain, réduit par l’ignorance des premiers âges aux seuls Chinois (les Chinois s’appellent encore aujourd’hui les gens qui vivent sous le ciel), le genre humain, dis-je, est considéré

comme une vaste famille dont le père commun est l’Empereur. Cet empereur, unique et universel, représente l’humanité dans la trinité sacrée qu’elle forme avec le ciel et la terre, et en dirige

les mouvements de façon qu’ils soient d’accord avec ceux de la nature entière. Par conséquent, admettre un prince étranger sur un pied d’égalité avec l’Empereur serait commettre un sacrilège qui

romprait l’harmonie du monde. Le gouvernement chinois ne peut avoir aucune relation avec les peuples qui refusent de reconnaître la suprématie du père commun des hommes, car en ne reconnaissant

point cette suprématie ils se mettent eux-mêmes en dehors de la famille humaine. D’autre part, il n’y a aucune nécessité à les contraindre d’y rentrer : la Chine n’a besoin de personne, elle doit

se suffire et se suffit en effet à elle-même ; elle possède une maison large et commode munie d’un bon potager où rien ne manque, elle l’a soigneusement close et a jugé superflu de pratiquer des

fenêtres sur la rue, parce qu’elle veut ignorer les voisins et les passants qui pourraient jeter le trouble dans sa maison, qu’elle entend ne point se mêler de leurs affaires comme elle entend

qu’ils ne se mêlent point des siennes. « Balaye la neige devant ta porte, dit le proverbe, et ne t’occupe point de la glace sur le toit de ton voisin. »

Ainsi ce dogme de la primauté de l’Empereur de Chine, qui aurait pu aboutir à de

désastreuses tentatives de monarchie universelle, a au contraire abouti, grâce à la sagesse de ceux qui l’ont interprété, au principe de non-intervention. Toutefois ce principe ne peut en

pratique être appliqué avec une étroite rigueur. La famille chinoise a malheureusement de proches voisins, gens turbulents dont les querelles lui importunent les oreilles, dont les batailles

ébranlent la cloison mitoyenne, gens pauvres qui envient ses richesses et qui ont la mauvaise habitude de percer les murs pour voler les fruits et les légumes de son jardin, gens individuellement

peu dangereux, mais capables de former entre eux des ligues redoutables. Le seul moyen d’avoir la paix et de garder son bien, c’est de soumettre successivement par adresse ou par force tous ces

voisins gênants au patronat du chef de famille, en profitant de leurs dissensions et de leur cupidité, en s’appuyant sur les uns contre les autres. Quand on aura ainsi achevé le tour du

voisinage, on ne se sera pas seulement mis à l’abri de ses importunités et de ses rapines, mais encore on se sera environné d’une zone de clients, qui vous défendra des indiscrétions de voisins

plus éloignés, d’autant mieux que ces clients ont la bourse plate et la tête dure, qu’il n’y a que des coups à gagner à les fréquenter, que leurs terres maigres où il n’y a rien à prendre,

couvertes de rochers, de fossés, de fondrières et d’obstacles de toute nature, ne donneront à personne envie de s’y promener.

De cette manière, la famille chinoise, loin de sortir de son isolement, s’y est au contraire fortifiée et s’est, en quelque sorte, enfermée dans une cage isolante, éminemment propre à empêcher

les courants extérieurs de pénétrer.

Ce bref développement sur les conceptions des Chinois en matière de politique étrangère suffit à faire comprendre que ces conceptions ne sont point de simples opinions variables au gré des

circonstances, mais de ces préjugés invétérés dont les racines plongent au plus profond de l’âme.